中皇命の愛と決意

万葉集巻一の冒頭を見ると、雄略天皇・舒明天皇の歌に続いて「中皇命が間人連老をして舒明天皇(629~641年在位)に献上させた歌」となっています。この時代、中皇命と呼ばれるべき女性は、間人皇女以外にはいないそうです。

中皇命とは、皇位継承の玉璽を預かっている重要な立場の女性のことです。天皇に近い女性が選ばれます。間人皇女は孝徳天皇の皇后に立ちました。ですから、孝徳帝崩御の後に「中皇命」とという立場になったのでした。

中皇命が間人皇女だとして、 遊猟の時の皇女は十歳そこそこでしたから、天皇の遊猟に歌を献上することは難しかったでしょう。だから、代わって皇女の養育を担当する役だった間人氏が歌を詠んだというのです。

それにしても、舒明天皇の遊猟の時になぜ中皇命(間人皇女)がついて行ったのでしょう。そこで、歌を間人連老が代わりに詠むのなら、幼い少女を狩に同行させる意味が薄れます。

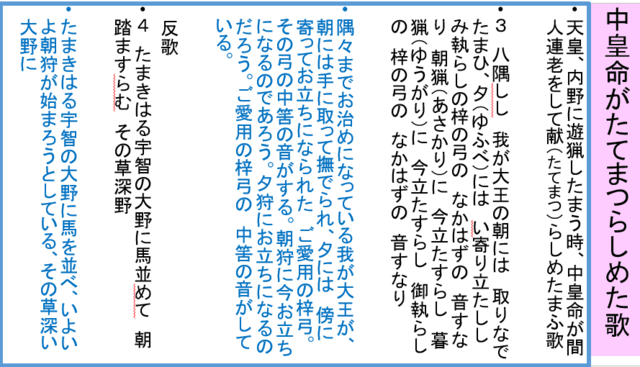

天皇の御猟にはたくさんの従者が仕え儀式を行いました。梓弓を鳴らし、いよいよ狩が始まる引き締まった朝の空気を、中皇命(間人皇女)の代わりに間人連老が詠みました。

この歌が詠まれた時期ですが、間人皇女が本当に中皇命になった時と考えることはできないでしょうか。

その理由ですが、ちょっと複雑です。

前回のブログで「間人(たいざ)」のことを書きました。間人皇后は、穴穂部間人皇后ではなく孝徳帝の皇后の間人(はしひと)皇后だったのではないかと。それというのも、穴穂部間人皇后は、用明天皇崩御後に義理の息子の田目皇子(用明天皇の皇子)の妃となりました。なぜ、義理の息子に?

それは、穴穂部間人皇后が望んだことではなく、皇族の決まりのようなものだったのではないでしょうか。後宮の女性は自由に相手を選ぶことができずに、同じ皇統の男性のもとに置かれたということです。

同じことが孝徳帝の崩御後もあったのではないかと考えたのです。つまり、間人皇后は義理の息子の有間皇子の後宮に移された、または、移る決まりになっていた、と。

そうすると、中皇命が有間皇子を追って紀伊温泉に往った理由がはっきりしますし、「我が背子」と呼んだわけも分かります。中皇命は夫となるべき皇太子を心配して、牟婁の湯に護送された有間皇子を追って紀伊温泉に往ったことなります。

万葉集を繰り返し詠んでいると、巻一3の歌の題「天皇、遊猟したまう時…」の中皇命が同行した天皇が舒明天皇だったとは思えないのです。

「中皇命」とありますから時期は孝徳天皇崩御後になり、その時「遊猟したまう」天皇は誰でしょう。この天皇は男性ですから、斉明天皇ではありません。

その天皇は、難波長柄豊崎宮御宇天皇とよばれたのではありませんか。難波長柄豊崎宮天皇といえば孝徳天皇のことですが、有間皇子も同じ宮にすんだのであれば、同じ難波天皇と呼ばれたでしょう。

不思議なことに、万葉集には孝徳天皇代の歌は一つもありません。孝徳帝の歌は書紀には書かれていますから、歌が詠めなかったわけではないのです。華麗な難波宮の後宮では歌も詠まれたでしょう。しかし、万葉集には掲載されていない……のではなく、元々あったのではないか。そこに、若干の手が加えられた……

中皇命が同行した天皇は難波天皇の皇太子(同じく難波天皇と呼ばれた)だったのではないか、と思うのです。

巻二の冒頭に難波天皇と出ていますが、それは仁徳天皇となっています。もしかして、この難波天皇も仁徳帝ではないとしたら…

この難波天皇は難波長柄豊崎宮天皇だったとしたら、巻二の歌は大変身するのです。

このことは紹介済みですよね。