紀伊路南部町内の地図(赤線が古道:和歌山県提供の紀伊路マップから引用)

九十九王子と紀伊路の参詣経過(「いっしょに歩こう熊野古道:紀伊路・中辺路、わかやま絵本の会」より引用)

紀伊路歩きの2回目は南部町名の3カ所の王子(三鍋王子、千里王子、岩代王子)を詣でた。総歩数は15000歩であった。今回は南部町内の有名な2つの梅林(千里、岩代)近くを歩いた。ちょうど収穫時期でこの時期ならではの風景を楽しめたが、やはりどうせ歩くなら花の季節。

今回は手に持って歩けなかったが、古の参詣道を懐かしむことができる、もってこいのアイテムを手に入れた。それは「紀伊国名所図会後編全6冊」である。

紀伊国名所図会は江戸時代後期に和歌山市内で本屋を営んでいた帯屋伊兵衛(高市志友)によって企画・制作された紀伊国の地誌で、そこには紀伊国の名所(城、社寺、旧跡、名勝)の由緒や来歴を優れた版絵と共に紹介されている。 このシリーズは、初編と二編(高市志友編:文化9(1812)年)、三編(加納諸平編:天保9(1838)年)、後編(加納諸平・神野易興編:嘉永4(1851)年、熊野編(昭和17(1942)年)がそれぞれ刊行されている。入手したのはこれらの内の後編(牟婁郡之部)で、刊行されたのは上述したように今から170年前、その2年後には黒船が来航している。後編の内容は以下のとおり。ご覧のように、当時と現在では郡名、郡内構成市町村が共に大きく異なっている。

一之巻(若山補遺:和歌山市内)

二之巻(海部郡・在田郡:海南市~有田市)

三之巻(在田郡:有田市)

四之巻(在田郡・海部郡:湯浅町~広川町)

五之巻(日高郡:日高町~御坊市)

六之巻(日高郡:御坊市~南部町)

昭和以降、日本列島は甚だしく改変されてしまった。そのため、当時の風景はほとんど残っていないであろうが、当時と現在を比較出来る場所を見つけるのが、これからの楽しみである。

①南部駅とトレイナート(駅舎アート)

トレイナートとは紀の国トレイナートの活動によって、きのくに線の各駅舎に飾られた様々な作家によるアートのこと。当駅の駅舎はウミガメがたくさん。

②南部の駅前通りの今と昔

下段は「紀伊国名所図会」に掲載された170年前の南部驛の様子。

③三鍋王子

立派な王子社である。

④趣のある横道

⑤南部峠

右は梅林、左はトキワツユクサの群落(見事)

⑥千里ウミガメ館

千里王子のすぐ手前にあるウミガメの展示室、休憩もできる。産卵期には観察会もあるらしい。

⑥千里王子

紀伊路の王子はどれも立派である。

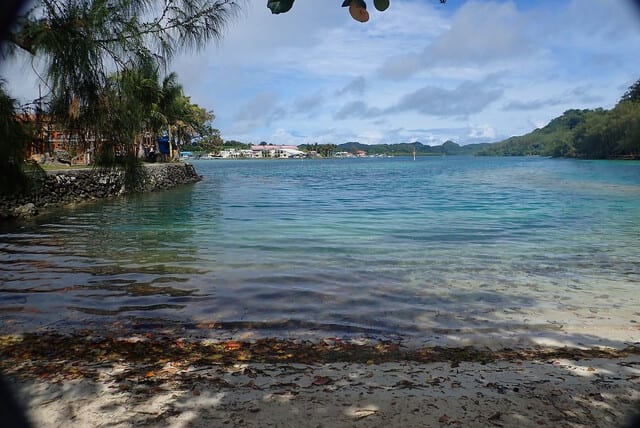

⑦千里の浜の今と昔

下図は「紀伊国名所図会」にある千里の浜。ここの景色は奇跡的に不変である。

⑧梅林の昔と今

上段は「紀伊国名所図会」の南部梅林、昔から梅の産地であったことが分かる。中段は梅林と主力の南高梅。下段はこれから並ぶであろう梅干し場。近年は大不作とのこと。

⑨岩代王子

ここと千里王子は浜を歩いて参詣するようになっている。

⑩岩代駅とトレイナート(駅舎アート)

この駅のアートは実にシュールである。このアートに関しては賛否両論あるらしい。

芳養駅とトレイナート

これからは紀伊路内きのくに線の全てのトレイナートも紹介したい。下段は紹介し忘れた芳養駅のアート。岩代駅と違って分かりやすい。

「紀伊国名所図会後編六之巻」

「紀伊国名所図会」は残念ながら解説が多く、挿絵は少ない。素人がいきなり古文を読むのは難しいので、とりあえず挿絵のみを参考にしている。