パラオでは観光と共に、異世界であるパラオのコモンサンゴと、日本のサンゴ礁学を築いた先輩方を輩出した旧パラオ熱帯生物研究所のフィールド(岩山湾)を見たいという願望があった。そのため、今回のパラオ旅行では活動場所を岩山湾に絞り、当該海域における様々な活動を通じて海中を覗き、パラオのサンゴ相を垣間見ることができた。そこで、今回からはパラオのサンゴについて若干の知見を紹介したい。なお、サンゴの同定は撮影した画像に基づき、骨格標本は調べていないので、同定はかなり怪しいことを予め了解いただきたい。

岩山湾(図1-3)はコロール島の南側に位置し、コロール島と大小40の島々に囲われ、さらに南の沖合は堡礁に取り囲まれ、外洋からの波の影響を受けない静謐な環境にある。ただし、潮汐流が生じるため、水道部は強い流れが生じる。各島々の周囲は急峻で、最大深度は40mに達する。

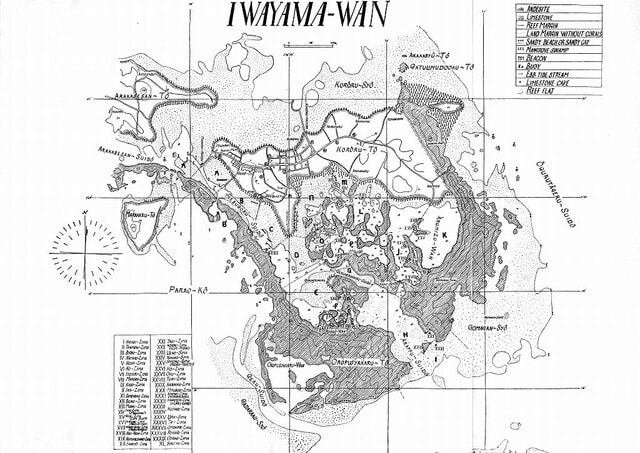

パラオ熱帯生物研究所の初代研究員は岩山湾をA~Pの16の区域に分割して海中生物相の概要を把握し、さらに岩山湾に浮かぶ全ての小島にローマ数字を振り分け、かつ日本名を与えた(図1:Abe, Eguchi & Hiro 1937)。今回の調査地点は、この90年も前の資料に基づいて選抜した。ちなみに、地点33付近は竜宮湾と名付けられ、往時はサンゴ群集が特に美しかったことから、地点28’は月影潭と名付けられた美しい名称から、地点23と26は港からの到達性が良いことからそれぞれ選んだ。ただし、地点24の選択は、船長の誤認(本当はかつてサンゴの種多様性が最も高いとされた地点19を指定)のためである。

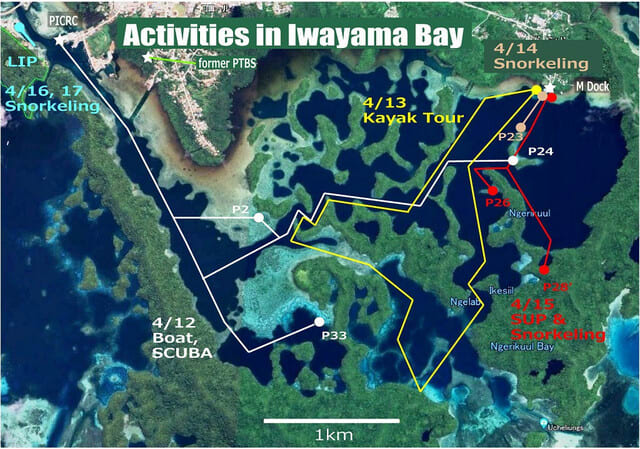

図2に岩山湾における活動とその行程を示す。4月12日はパラオ国際サンゴ礁センターの船を用いて3地点(2、24、33)でスキューバを用いて調査を行った。13日はカヤックツアーを行ったが調査はなし。14日はスノーケリングで港周辺のマングローブを覗き、地点23を調査した。陸に上がった後に、地元のおばさんからクロコダイル(イリエワニ)が出るから気をつけるように言われたが、そのおばさんはさばいた魚のアラを海に捨てていた。どうりで。15日はサップに弁当と機材を積んでツーリングし、地点26と28’をスノーケリングで調査した。16日と17日は水路を挟んでパラオ国際サンゴ礁センター(PICRC)の対岸にあるロングアイランドパーク(LIP)前の海岸を、スノーケリングで調査した。なお、パラオ熱帯生物研究所(Palau Tropical Biological Station)跡地はPTBSとして記してある。

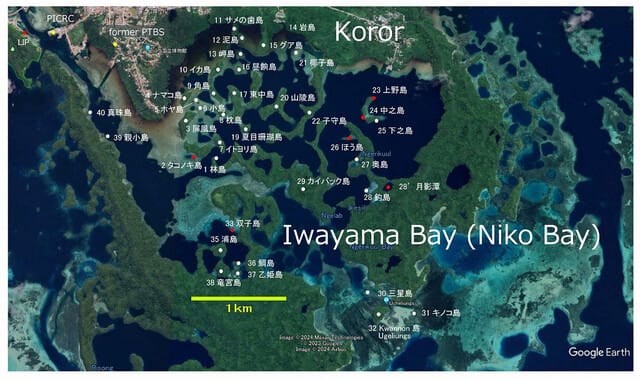

図3にAbe, Eguchi & Hiro(1937)が設定した地点番号と小島名、ならびに今回の調査地点(赤丸)を示す。

悲しいことに、岩山湾という伝統的な名称は、今は通用しない。かつて、岩山湾を見下ろす高台に日航ホテルがあり、ここから眺める眺めは「パラオ松島」と呼ばれ、やがてはその絶景から岩山湾を日航湾(Nikko Bay)の別名で呼ばれるようになったそうである。このホテルは2002年に閉鎖されたが、廃屋と共にその名称は湾の名前として今でも残っているのである。

岩山湾(図1-3)はコロール島の南側に位置し、コロール島と大小40の島々に囲われ、さらに南の沖合は堡礁に取り囲まれ、外洋からの波の影響を受けない静謐な環境にある。ただし、潮汐流が生じるため、水道部は強い流れが生じる。各島々の周囲は急峻で、最大深度は40mに達する。

パラオ熱帯生物研究所の初代研究員は岩山湾をA~Pの16の区域に分割して海中生物相の概要を把握し、さらに岩山湾に浮かぶ全ての小島にローマ数字を振り分け、かつ日本名を与えた(図1:Abe, Eguchi & Hiro 1937)。今回の調査地点は、この90年も前の資料に基づいて選抜した。ちなみに、地点33付近は竜宮湾と名付けられ、往時はサンゴ群集が特に美しかったことから、地点28’は月影潭と名付けられた美しい名称から、地点23と26は港からの到達性が良いことからそれぞれ選んだ。ただし、地点24の選択は、船長の誤認(本当はかつてサンゴの種多様性が最も高いとされた地点19を指定)のためである。

図2に岩山湾における活動とその行程を示す。4月12日はパラオ国際サンゴ礁センターの船を用いて3地点(2、24、33)でスキューバを用いて調査を行った。13日はカヤックツアーを行ったが調査はなし。14日はスノーケリングで港周辺のマングローブを覗き、地点23を調査した。陸に上がった後に、地元のおばさんからクロコダイル(イリエワニ)が出るから気をつけるように言われたが、そのおばさんはさばいた魚のアラを海に捨てていた。どうりで。15日はサップに弁当と機材を積んでツーリングし、地点26と28’をスノーケリングで調査した。16日と17日は水路を挟んでパラオ国際サンゴ礁センター(PICRC)の対岸にあるロングアイランドパーク(LIP)前の海岸を、スノーケリングで調査した。なお、パラオ熱帯生物研究所(Palau Tropical Biological Station)跡地はPTBSとして記してある。

図3にAbe, Eguchi & Hiro(1937)が設定した地点番号と小島名、ならびに今回の調査地点(赤丸)を示す。

悲しいことに、岩山湾という伝統的な名称は、今は通用しない。かつて、岩山湾を見下ろす高台に日航ホテルがあり、ここから眺める眺めは「パラオ松島」と呼ばれ、やがてはその絶景から岩山湾を日航湾(Nikko Bay)の別名で呼ばれるようになったそうである。このホテルは2002年に閉鎖されたが、廃屋と共にその名称は湾の名前として今でも残っているのである。

図1. 90年前に作成された岩山湾の地図。岩山湾はA~Pの16の区域に分割され、岩山湾に浮かぶ全ての小島にローマ数字を振り分け、かつ日本名が与えられている(Abe, Eguchi & Hiro 1937)。

図2. 岩山湾における活動行程。

図3. 岩山湾の小島名と島番号、ならびに今回の調査地点(赤丸)。

図4. パラオ熱帯生物研究所跡。跡地は住民の住居になっていたが、門は今でも残っている。

図5. 往時のパラオ熱帯生物研究所。

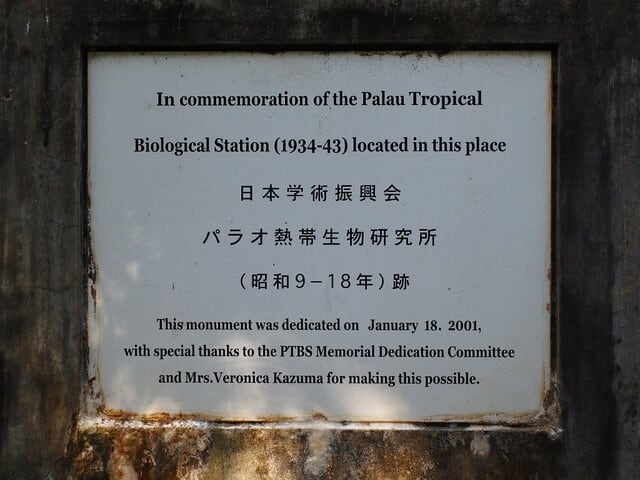

図6. パラオ熱帯生物研究所研究員であった元田 茂氏の意思を継ぎ、弟子の大森 信氏が建てた碑。

図7. 現在のパラオ熱帯生物研究所とも言えるパラオ国際サンゴ礁センター。

図8. 高台からの岩山湾の眺め。かつて日航ホテルから見られたという岩山湾の絶景を求め、それが眺望出来る場所を探し回ったが、残念ながら見つからなかった。

図9. 小雨煙る日航ホテルの廃墟。放置されているのが不思議。

図10.岩山湾内。湾内は迷路になっており、地図なしでは彷徨うかもしれない。

図11. 90年前に記された島の識別番号が今もいくつか残っている。番号は29であるので、岩山湾内で2番目に大きなカイバック島であることが分かる。

図12. 地点2「タコノキ島前」の礁池内景観。岸寄りはリュウキュウスガモ?が群生し、深みにはキクメイシ類やトゲコモンサンゴが多く認められたが、ミドリイシ類は見られなかった。スガモは衰退傾向とのこと。

図13. 右は地点23「上之島」、中は地点24「中之島」、左は地点25「下之島」。

図14. 地点23「上之島」の海中景観。湾内部ではミドリイシが少なかったが、ここでは比較的多く認められた。どの地点も共通するがハマサンゴ類が優占する。

図15. 地点24「中之島」の海中景観。サンゴ被度や種多様性は高い。水深30mまで潜ったが、海底は泥が堆積し、サンゴはまったく見当たらなかった。

図16. 地点26「ほう島」と海中景観。キクメイシ類とハマサンゴ類が多い。パラオクサビライシは当地の名前が付くだけあって、ほぼ全ての地点で認められた。

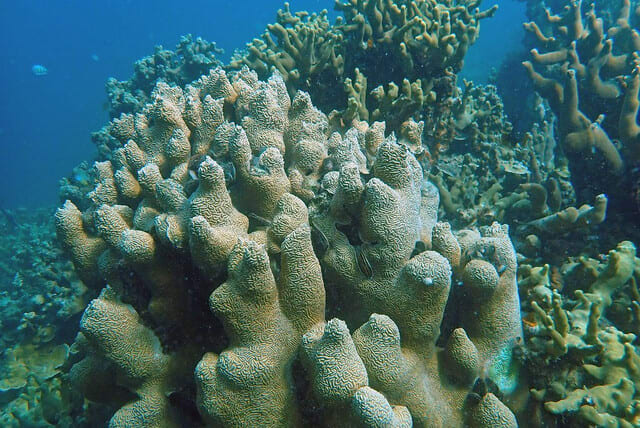

図17. 地点28「’月影潭」とその海中景観。木々に囲まれ池のような神秘的な入り江で、わずかに口が開いている。静寂に包まれ、時間が止まっているかのように思われた。いかにもワニが出てきそうであったが、ワニはマングローブ域にしかいないとのこと。どの地点もパラオハマサンゴ(2段目)がやたら多い。また、テルピオス(黒色もしくは灰褐色のカイメン)が蔓延し、サンゴ群集はかなりの被害を受けていた。

図18. 地点33「双子島」の海中景観。サンゴの被度は高いのであるが、暗く殺風景で、竜宮湾と言われた面影は見られなかった。ミドリイシ類が皆無であったせいであろうか。見慣れぬ形のシワリュウモンサンゴ(1段目と2段目)とパラオハマサンゴの大型群体がが目立った。

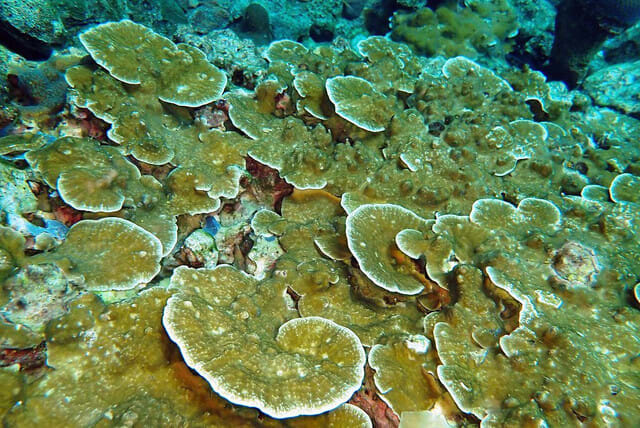

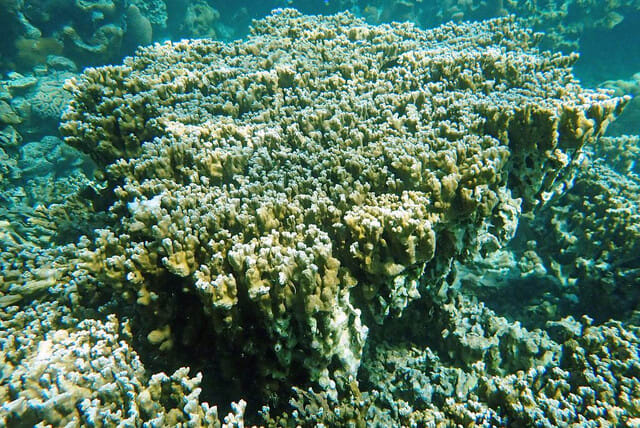

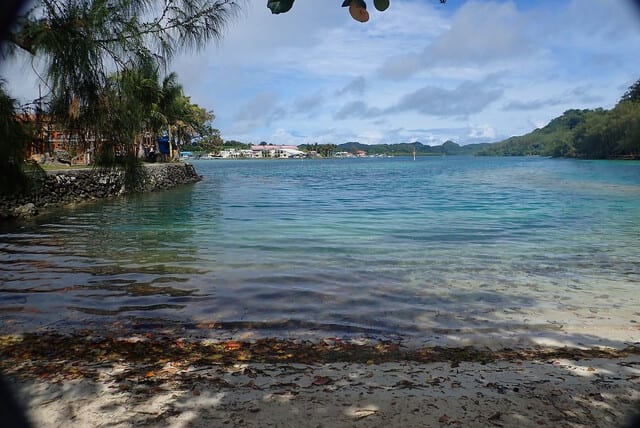

図19. 地点LIP「ロングアイランドパーク」の海岸と海中景観。利用者が比較的多い公園で、駐車場やシャワーが完備されている。対岸にみえるのはパラオ国際サンゴ礁センター。水路に接しているため、船が猛スピードが往来するが、航路より岸側が一般に開放されている。強くはないが流れがある。岩山湾はミドリイシ類やコモンサンゴ類相が貧弱なためがっかりしていたが、期待しないで最後に入ったこの地点は、ミドリイシ類とコモンサンゴ類のパラダイスで、ミドリイシ類8種、コモンサンゴ類9種が確認された。2段目はスギノキミドリイシ、3段目は種不明のコモンサンゴ類(骨格を精査しないと種を特定できない)、最後はトゲミドリイシの大群落。水深2mでこのような群落に出会えるとは。