紀伊路田辺市内の地図(赤線が古道:和歌山県提供の紀伊路マップから引用)

熊野古道には6経路あるが、これらの中で平安時代に貴人の熊野三山詣でのために整備された、真の熊野古道と言えるのが紀伊路と中辺路である。

紀伊路は京から水路で淀川(旧)を下り、淀川河口の渡辺津(摂津国)から和泉国を経て紀伊国口熊野(田辺)に至る街道を、中辺路は田辺から奧熊野を経由して熊野三山に至る街道をそれぞれ指す。ただし、この区分は便宜的なものであり、紀伊路と中辺路は本来は一続きの参詣道である。そのため、これらの経路にのみ、道中の所々に特別な王子(参詣貴人が祈願のために巡拝する社)が設けられていた。なお、本参詣道にある王子を総称して九十九王子と呼ばれたが、実際の数は101あり、この内、紀伊路側には68(大阪府内は23)あった。

さて、中辺路散策(2021年2月~2023年5月)に続き、1年のブランクを経て、いよいよこの5月から紀伊路の王子巡りを開始した。基点は田辺で、ここから古の参詣者の帰り道を辿る。紀伊路はそのほとんどが市街地の中を通っているため、古道の面影をすっかり失っており、地面もアスファルトばかりである。そのため、中辺路と比べると魅力は乏しいが、所々でその痕跡を見つけるのが醍醐味となろう。また、その変貌振りを観察しつつ、往時の姿を想像するのも一興であろう。ただし、紀伊路は中辺路にない利点が1つある。それは、基本的に鉄道が平行して走っていることだ。そのため、駅近くに車を駐め、戻りは鉄道を利用する方式を採ることができる。本紀行では終点(摂津)まで向かうかは決めていないが、当座の目標は和歌山の県境である。

初回は田辺市内にある2カ所の王子(出立王子、芳養王子)を詣でた。総歩数は21000歩、徒歩距離は約12kmであった。行程は和歌山県紀伊路マップに沿ったが、途中で道を逸れて天神崎を堪能した。何度も車で通ったことがある道であったが、徒歩は情報の収集量が格段に異なり、新たに発見することが多い。やはり歩いてみないと体感はできない。

①田辺市中心(北新町)にある古道の道標(道分け石)と旧街道

上段は始点となる三叉路で、上が和歌山方面(紀三井寺とある)、下が大辺路方面、右中央が中辺路方面。活気溢れる通りであったが、年々シャッターが増え寂れていく姿が痛ましい。

②田辺平野と集落を作った会津川

③会津川沿いで見つけたレトロなホーロー製の看板。小豆島のこの醤油はまだあるらしい。一度使ってみたい。

④道幅が贅沢に拡張され整備された旧街道。新しいのに、やはり寂れて活気がない。

⑤出立王子跡(王子番号68)

参詣者は地先の海岸で体を清め、ここから口熊野入りを覚悟したようである。りっぱな王子である。ここで詠まれた以下の感慨深い歌が残る。背子は夫のこと。

「我が背子が使来むかと出立のこの松原を今日か過ぎなむ」

(万葉集巻九:詠み人知らず)

⑥天神崎入り口の看板

昨今はウユニ塩湖と呼ばれるらしい。

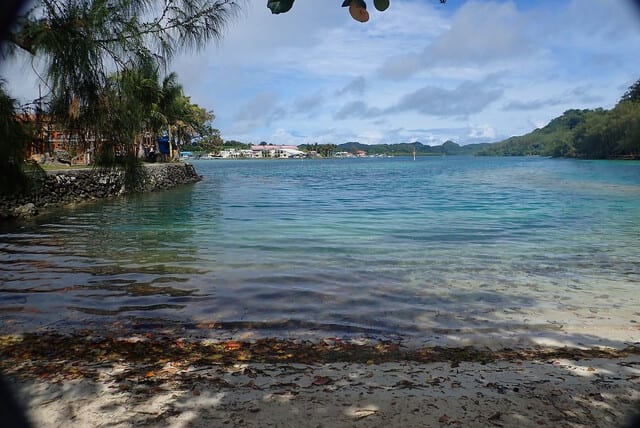

⑦天神崎

ナショナルトラスト運動発祥の地として有名である。幾度となく訪れていたが、火成岩からなるこの大きな平磯は独特な趣きがある。潮が引くと岩礁に囲まれた池と化し、風がないと鏡のような水面となる。

⑧日和山

天神崎の生態系を守る山神様である。この山を切り崩してリゾート開発されそうになった時に、地元の生態学徒は立ち上がった。さすがは南方熊楠の郷土。一度登ってみたかった。遠くに連なるのは奥熊野の山々。

⑨元嶋神社の海上鳥居

撮影スポットとして有名。

⑩芳養一里塚跡

ここが田辺市街にある道標(道分け石)から一里の距離となる。

⑪芳養王子跡(王子番号67)

明治四年の神社合祀により現在の大神社として合祀されたそうである。芳養王子は大神社の境内の片隅に鎮座している。