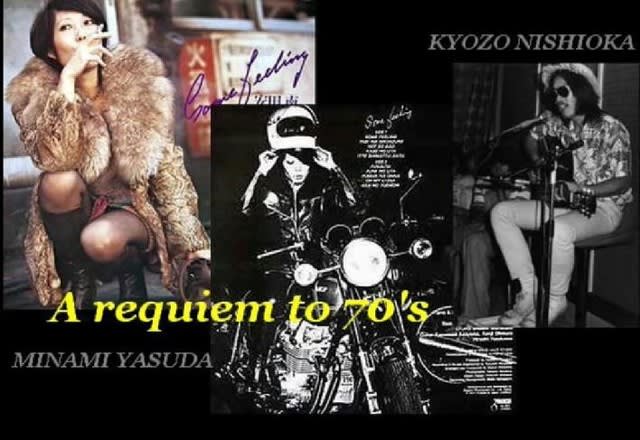

在りし日の安田 南さん

息抜きにユーチューブで音楽を漁ることがたまにあるが、時にこれまで経験したことがなかった良きものに出会うことがある。今回はジャズシンガーの安田 南さんの歌つながりで、彼女がパーソナリティーを勤めていたFM東京のラジオ番組「気まぐれ飛行船」の収録を見つけ、それを聞く中で番組のテーマに用いられていた楽曲と凡そ40年ぶりに再会した。

「気まぐれ飛行船」は作家の片岡義男さんと安田 南さんとの軽妙なトークがとてもおしゃれだった番組で、1974年~1979年まで放送された。当時は多感な高校生。素敵で大人の安田 南さんに些かの恋心を抱き楽しみに聞いていたのが懐かしく思い出される。

後に分かってショックを受けたのだが、安田 南さんは歌手・俳優だけでなく、蓮っ葉で破天荒な私生活でも超伝説的な人であった。その一端は西岡恭蔵氏の代表作「プカプカ」のモデルとして歌われている。そして1979年に誰にも告げずに突然行方不明という形で番組のみならず社会からも去り、以来、二度と表舞台に登場することなく、死亡したことだけは伝っているが、没年・死因などは全く分かっていない。何があったのだろう。

中学時代はハードロック中心、深夜放送は「パックインミュージック」のナチチャコのファンで、「セイヤング」も良く聞いた。ただし高校に入ると取聴はFM東京中心に移り、油井正一さんの「アスペクトインジャズ」によってジャズに開眼し、彼の熱説でマイルスデイビスとルイアームストロングの全てを教わった。ジャズが私の心の糧になったのはひとえに由井さんのお陰である。そんな大人になりかけの私の感性を高めてくれたのがこの番組であり、「ジェットストリーム」であり、先の「気まぐれ飛行船」等々、FM東京の素晴らしい番組の数々であったのである。

話は逸れたが、「気まぐれ飛行船」のテーマに用いられていた楽曲は、エタベーカー(Etta Baker、1913-2006、女性)自作自演の「One Dime Blues」であることが今にして分かった。さっそく、ユーチューブで彼女の演奏を聴く。ギターの音色はなんともキラキラとした宝石のように輝き、演奏は素朴で人情味と歌心が溢れ、たちまち虜になってしまった。ここずうっと「One Dime Bleus」のフレーズが頭の中で鳴りっぱなしで、彼女の魔法にかけられた私はアルバム2枚を購入してしまった。

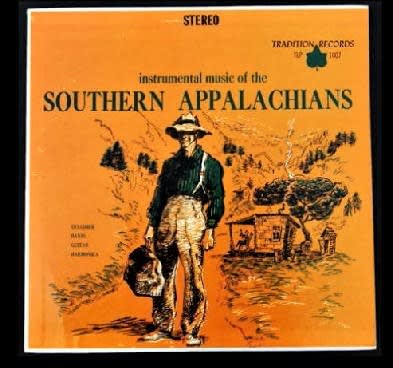

エタベーカーは黒人・インディアン・白人の遺伝子を受け継いで生まれ、父を師匠とするピードモントブルースの名手であった。ピードモントブルースはアメリカ東海岸のニュージャージーからアラバマにかけて広がるアパラチア山脈の麓(ピードモントと呼ばれる)で生まれたブルースの一派で、軽快なフィンガー・ピッキングに特徴がある。

ブルースの起源は黒人霊歌や労働歌であり、陰りのあるねちっこさがこの音楽の魅力である。しかしながら、彼女の演奏はコテコテのブルースとはほど遠く、明るく洗練された日向のフォークソングのよう、単純な旋律の繰り返しの中に音楽の真理を紡いでいる。

ちなみに、「One Dime Bleus」のダイムとは10セント硬貨のこと。今でこそ10円程度の価値しかないが、作曲当時の1950年代における価値は5倍程度はあった。そのため、日本語に直せば「100円ブルース」といったところか。

ところで、彼女は1990年頃(80才前後)になってから脚光を浴びるようになり、年輪が深く刻まれた映像しか残っていないが、若い頃は相当な美人で、嫉妬深い夫は彼女が演奏旅行に出るのを認めなかったそうな。これが世に出るのが遅れた真相かもしれない。

https://www.youtube.com/watch?v=cSUL_GT7nkA

「One Dime Bleus」。Instrumental Music from the Southern Appalachians 1956 (reissued 1997)より。1956年のデビュー録音である。エタは当時のピードモントブルースの名手たちの一人として参加しているが、彼女の演奏は際立っている。

https://www.youtube.com/watch?v=ReZ8-OpYogI

「One Dime Bleus」。One Dime Bleus 1990より。エタのアルバムを3枚聴いたが、このアルバムが一番良い。お得意の「One Dime Bleus」はテンポを1つ落としている。

https://www.youtube.com/watch?v=gcD3fOrRPqE

「One Dime Bleus」。Etta Baker with Taj Mahal 2004より。2004年の録音だそうであるが、1956年のとどこがちがうのか聞き分けるのが難しい。

https://www.youtube.com/watch?v=ynu187cS5Wg

「One Dime Bleus」 from THE FINGERPICKING BLUES OF ETTA BAKER。エタの生演奏が見られる。