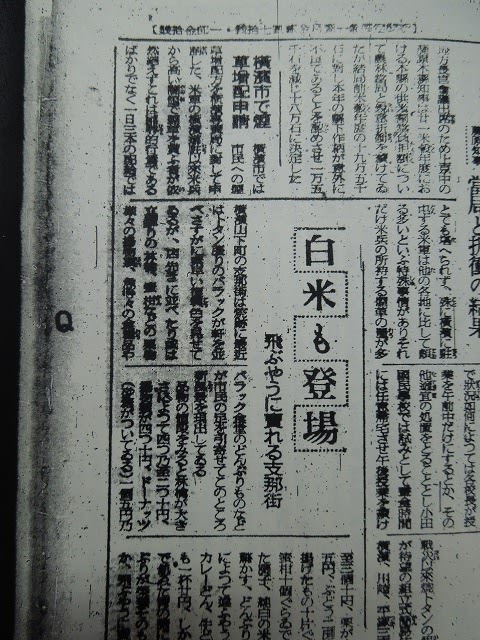

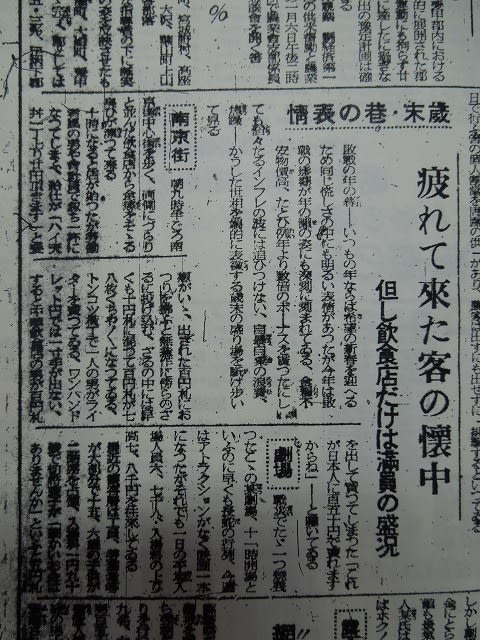

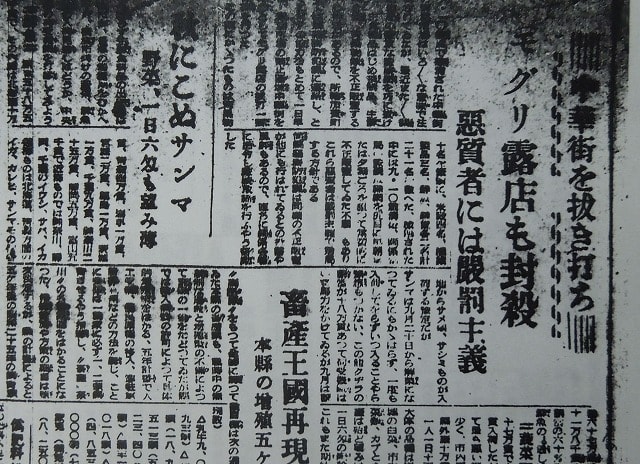

| 前の記事で昭和21年に中華街という呼び名が新聞に登場したことを書いた。 これには読者の皆さんもビックリしたと思うのだが、さらに周辺の新聞を読んでいくと、実はこの時代、呼び名が一定していないことが見えてきた。 冒頭の写真は昭和20年11月4日の毎日新聞の記事。 ≪白米も登場 飛ぶように売れる支那街≫という見出しを付けて、敗戦から2ヶ月半後の街の様子を伝えている。 以下にその記事の抜粋を載せておこうね。 支那街は焼跡に最近はトタン張りのバラックが軒を並べ、さすがに早い復興色を見せているが、店先に並べたり或いは立ち売りの林檎、蜜柑などの果物…(略)…魚等の食料品やバラック食堂のどんぶりものなどが市民の足を引き寄せている。 品物の値段は林檎が大きさにもよるが、2~4個で10円、ドーナツ(わざわざ砂糖が付いているとのカッコ書きで)1個5円だという。 純白の米の飯が人目を驚かす、どんぶりものの種は日によって違うようだが、天どん、カレー丼、牛どん等々、どれも1杯20円、しかし細々の配給で飢えた胃の腑には20円のどんぶりが栄養そのものに見えるのか、飛ぶように売れていく。 ともかく昭和20年11月には「支那街」という呼び名を使っていたことが分かった。  この写真は、それから2ヶ月近く経った昭和20年12月29日の毎日新聞の記事である。 小見出しは「支那街」でも「南京町」でもなく「南京街(なんきんがい)」となっていて、記者が朝9時半ごろ街を歩いた時の様子を伝えている。 10時になると店が開き、労働者風の男や会社員で一杯になってしまうというから、今では考えられないほどの賑わいを呈していたようだ。 しかも、そこに集まるのは「労働者風の男や会社員」。会社員の性別は書いていないが、おそらく男性がほとんどであったに違いない。 当時は中華料理ではなく1杯20円の天丼が提供されていたことも記事から分かった。このことは他の資料にも書かれていることだ。 ご飯と具材の他にメリケン粉、醤油、砂糖があれば作れたのだろうね。 売上金を入れるザルの中はお札がいっぱい入っていたという。かなり儲けたのだろう。 トンコツ横丁(ポンコツ横丁の間違いか)では1個100円のライターが売られていたが、それを中華飲食店の男がサッと購入し、150円で転売するのだ。 さすが商売上手だよね。 ま、それはともかく、敗戦の年の暮には「南京街」と呼ばれていたことが分かった。  そして前回に掲載した昭和21年10月2日の神奈川新聞。 ほぼ1年近く経っているが、「中華街」という呼称が登場する。 こうして見ていくと、昭和20年から21年にかけて、街の名前は支那街―南京街―中華街と移り変わってきているようだが、南京街―中華街の間におそらく南京町という呼び名があったのだろう。 古い横浜市民に聞くと、「南京町」と言う方が多い。 新聞記者は戦後間もなく「中華街」という言葉を使ったようだが、一般市民は「南京町」と呼んでいたのだろう。  最後はおまけ画像として、昭和20年の野毛の様子を載せておくね。  ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね |

何となく時代が見えて嫌いではありません。

横浜はどうして呼び方が変わっていったのでしょう?

野毛の金物屋さんの記事で使われている『下る』が

どういう意味なのか分かりませんでした。

というのはどういう意味なのでしょう。

町と街の使い方も、単純に小さい、大きいでは

なさそうですね。

元街小学校はなぜ「街」か、という謎もありましたし。

そうなんです、先輩たちはこういう呼び名を普通に使っていました。

ただ、今考えてもあの方々は昭和30年代に中華街に行っていたと思うのですが、

「南京町」と言っていたのは昔、親から聞いた名残なのでしょうかね。

中華街という呼び名が定着したのは、

善隣門に「中華街」と書いた額を架けてからと聞いています。

そのように呼んでほしいという意思があったのでしょう。

野毛の金物屋さんが言う「下がる」は、

値段が下がるということを意味していると思います。

1個35円でひと頃より下がったのですが、

お客さんはもっと下がると思っていたのでしょうね。

「子供だましのお内儀さん」…私も読んでいて意味不明でした。

最初はおでん屋の女将さんかと思ったのですが、

おでんをパクついているお客さんですよね。

朝早くからおでん屋で食べてるのは徹夜明けの労働者か、

夜の商売の女将さん?

それに「子供だましの~」というのが分かりません。

町と街。

これも謎ですね。

元街小学校に訊いたことがあります。

でも先生方も知らないって…

「下る」が「値段が下がる」と読むと確かに理解できました。

ありがとうございます。

それにしても「子供だましの」はよくわかりませんね。

パッと見身分が高そうな女の人だけど

実際は労働者と同じものを食べるような経済状態の人という意味ですかね。

私には、いくら繕っても良家の奥方にはどうやっても見えないなぁ って辛辣な表現に読み取れました。

踏み込めば、隠れ商売女みたいな厳しい言い方におもえるのですが。

>いその爺さん

そうですね、子どもが見たら普通のお内儀さんに見えるけど、

記者から見れば恰好だけは取り繕っている夜の商売女と感じたのでしょうね。

朝からおでん屋に入っているのはそれを物語っているようです。

あまり良い印象がなかったようで、連れて行ってもらったことなかったですねー。