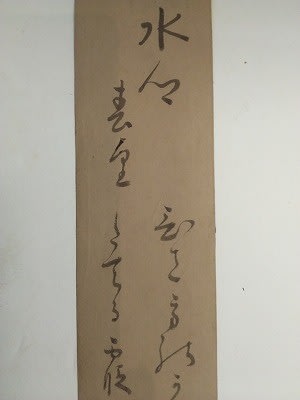

今回は、本居宣長の和歌短冊です。

和歌短冊、5.8㎝x35.3㎝。江戸中・後期。

本居宣長(もとおりのりなが、享保十五(1730)年―享和元(1801)年):江戸時代中・後期の国学者、歌人。伊勢、松坂生。号は芝瀾、舜庵。商家に生れるも、医学修業のため上京。京で儒学を学んだ後、国学にうちこむ。実証的研究を重んじる一方、国文学の本質を「もののあわれ」とした。書斎を鈴屋と名づけて講義を行い、多くの門人たちを育てた。

水郷春望

ひさ方のかつらの里もはるふかく

たてる霞の中におひたり 宣長

久方の(枕詞)桂の里も春深く

たてる霞の中におひたり 宣長

本居宣長は、歌人としても有名で、多くの和歌を詠んでいます。今回の品もその一つです。

桂の里(桂川右岸)は、春真っただ中で、霧の中にけむっている、という情景を詠んだものでしょう。

しかし、この和歌の最後、「おひたり」は、どう考えたらよいか大変迷いました。

最初は、「おひたり」=>「おびたり(帯びたり)」と解釈しました。ですから、「桂の里は、春(を)帯びたり」となります。しかし、「帯びたり」は、そのような感じや傾向を持つ、という意味ですから、「春(を)ふかく帯びたり」は、「帯びたり」の意味からしてちぐはぐな使い方になってしまいます。

「おひたり」のもう一つの解釈は、「生ひたり」です。和歌の趣意としては、「桂の里は、霧の中に、生ひたり」となります。「生ひたり」は、草や木が生え伸びた、という意味です。桂の里が生え伸びるのもおかしな話です。

しかし、土佐日記には、「ひさかたの月におひたる桂川底なる影も変はらざりけり」の歌が出てきます。中国では、桂の木は月に生える目出度い木とされています。それと同じ名をもつ桂川は、昔も今も川底に映った月影は変わらないと詠んでいるのです。この場合、「おひたる」は、「生ひたる」だけでなく、「(名を)負ひたる」の意味もかかっています。

本居宣長の今回の和歌は、「ひさかたの桂の里」と桂の枕詞に「ひさかたの」を使っています。この枕詞は、日や月に対して用いられることからも、「桂と月の関係」を背景にした和歌であることがわかります。したがって、前述の土佐日記の桂川の歌を意識して今回の和歌がつくられていると考えれば、「おひたり」は、「生ひたり」とするのが妥当ではないでしょうか。

桂の里は春もたけなわ、月の世界に生えるという木と同じ名をもつこの里は、立ち込める霧の中にたたずんでいるかのようだ。

生ひと帯び、負ひの掛詞でしょうね😃

最近知りました。古典学者の大半は、掛詞を理解出来ないと。古今なんぞは、異端審問に掛けるクラスです😱

(o´エ`o)b

そして、今度は、ビッグネームものですね!

しかも、それを、単に読み下すだけでなく、解説まで出来るのですから凄いです!

持つべき者が持つものですね(^-^*)

宣長は、経済的なこともあって、自作歌を多くさばいていたようです。与謝野晶子みたいですね。

コレクター的見地から言いますと、宣長はビッグネームのわりには、比較的得やすい人です(^.^)

なまじ解説をつけ始めたものですから、引くに引けなくなってしまいました。

この和歌も、楽勝のはずだったのですが、書いている途中で疑問がわき、調べてみると誤っている部分が何か所かあって、冷や汗をかきました(^^;

ずーーーっとありきたりの解釈をしていました。ブログを書いている途中でん!!??となり、必死でくらいついた訳です(^^;

「和歌は、現代短歌と比べますと意味をぼやかした詠い方が多いと思います。そもそも西洋文明が入ってくるまでの日本人の感性がそうであった」・・・なるほど、現代に生きる我々が昔に詠まれた和歌をトータルに理解するのは難しいのですね。

少し、ホッとしました(^.^)

それにしても、この歌の中でよむと「おひたり」っていう言葉が言い換えは出来ないけど「おひたり」というあたかももともと知っている言葉のような気がするからフシギです・・🌈

「おひたり」、不思議な響きの言葉ですね。

大学生の時代、いつも一番前に

陣取って座って、ノート取ってましたけど、

一番分かりやすかった教授の説明展開のような感じが

文脈に流れてますね。

ノート取りやすい説明、これ私には懐かしい感じです。

大事なことが全体との関係でどのくらいの比重をもつのか、

言葉の意味合いが時代によって異なることとか、

風流がどう変貌しているのかなど

的確な論理体系で書かれていますね。

私は人様の文章を眺めるのが趣味といえば

趣味ですが、

遅生さまの分は、いつも私の大学生時代を思わせます。

私はいわば、優等生でしたけど

派手なファッションで有名でした。

いつも真ん前に座って

ノート取って、習う幸せでいっぱいでした。

その黄金期を思い出させてもらって

懐かしいというか、

まーそんな感じです。

私が古文を習う生徒なら

まさにどの記事も教科書級扱いになると思ったりします。

しかももともと理系なので、古文、漢文などは大の苦手です。

しかし、山とあるガラクタをこのまま残して逝くのも気が引けるので、逃げている訳にはいかなくなってしまいました(^^;

まあ、やってみると事柄は同じだと気がつきました。理系、文系などというのは便宜的な分け方で、方法論は同じです。文系の場合、新たな解釈がそう簡単に生み出せるわけではありませんが、理系で求められる論理的な詰めは第一に必要です。一方、理系の研究でも直感的ヒラメキが重要ですし、情緒的要素の感じられないものは、たいていツマラナイものです。