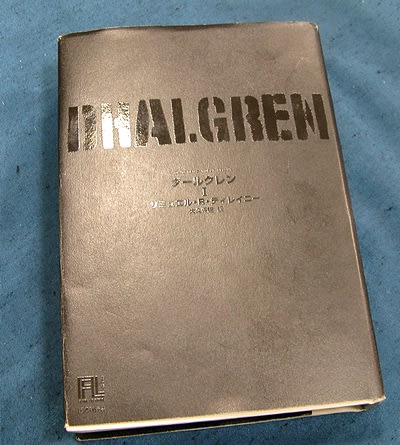

『ダールグレン』2巻、ようやく読み終えました。

全体的な感想としては「文章の読みにくさは想像ほどではなかったけど、思ったより地味な話かも・・・。」

「性と暴力の魅惑を華麗に謳い上げた」という強烈なキャッチコピーのわりには、人もほとんど死なないし、

あんまりエロくもないですしねぇ(^^;。

さっと流して読むと「ヤマなし、オチなし、意味なし」に見えるので、むしろ「やおい小説の決定版」としたほうが

売れ行きが上がるかもしれない・・・少なくとも宣伝内容に偽りはないですし(笑)。

日本の「腐女子」の皆さんに、本当のハードゲイの世界を知ってもらうためには、最適な入門書かと思います。

王子様みたいな男子がくんずほぐれつする世界なんて、現実にはほとんどないですからねぇ(^^;。

まあ冗談はさておき、最後まで読み通して思ったのは「ああ、今回もディレイニーの自分語りなのね」ということ。

この人はどの作品でも自分のプロフィールが前提に来ちゃうから、芸風にややマンネリ感があるのは否めません。

特に『ダールグレン』の場合、刊行時はほとんど「同時代文学」だったから、SFとしてのカモフラージュも少なく、

いつも以上にムキ身のディレイニーがモロ出しになっちゃってます。

それでも「自分語り」がこれだけサマになっちゃうところは、複雑なプロフィールを持つディレイニーならではの強みでしょう。

ただしその強みが「常に自己言及から抜け出せない」という、ポストモダン文学ならではの弱さや甘えに見えてしまうのも、

彼の作品が常に抱えるジレンマと言えるかも。

まあそんなところも含めて、ディレイニーって気になる存在なわけでして・・・そこにシビれる、憧れるぅ!って感じ(^^;。

さて、翻訳前から話題となっていたオチの部分についてですが、ベローナ全体を「鏡の中の世界」と考えた場合は

「出る」すなわち「入る」ということになりますから、ちゃんと筋は通ってるなーと思いました。

まあ円環構造というよりは、作品自体が自己言及によって絶えず書き直しを行うことにより、物語も登場人物も

少しずつ変化しているということになるのでしょう。

例えるなら、ストーリーやキャストを入れ替えつつ延々と上演されていく舞台劇でしょうか。

そういえば、アメリカでは最近『ダールグレン』が舞台化されたそうですが、これを演出したジェイ・シャイブも、

同じような発想から舞台化を思いついたのかもしれません。

この上演の概要については、いつもお世話になってる究極映像研究所さんの記事に詳しく書かれてます。

S.R.ディレイニー『ダールグレン:Dhalgren』舞台化 Jay Scheib "Bellona, Destroyer of Cities"

ところで例の「赤目玉」ですが、あれは「アリス」の白ウサギの目もイメージしてるのでしょうか?

いまいち確証がないもので、ちょっと弱気になってます。

・・・まあ白ウサギなら「バニー」もいるので、むしろこっちが本命かなという気もしてますが。

それから『ダールグレン』のテーマのひとつと思われる「社会的・文化的なアイコンの変容」について。

この例として既に「ビートルズとマイケル・ジャクソン」を引き合いに出しましたが、さらに1969年の

「月面着陸」も、月がこれまでの神聖さを喪ったという意味では「アイコンの変容」に該当する事件です。

そして月(ルナあるいはディアナ)という女神を喪った地上に、その代替として現れたのが「ベローナ」という

新たな女神だとすれば、この街が「ルナティック(狂って)」いるのも当然のこと。

そこに宇宙飛行士のキャプテン・カンプ(モデルはたぶんバズ・オルドリン)がやってくるというエピソードも、

一種の皮肉めいたジョークかもしれません。

さらにはこの「地上の月」を観察するため、キッドたちが身にまとうのが「プリズムと鏡とレンズ」の複合体、

すなわち一種の「望遠鏡」である点も、なかなか凝った趣向ではないかと思います。

そしてベローナのギリシア神話における呼び名「エニューオー」の説明を調べてたら、こんな記述を発見。

「エニューオーは「都市の破壊者」の別名によって知られる・・・」(Wikipediaより)

なるほど、例の舞台劇のタイトル"Bellona, Destroyer of Cities"は、ここから来てるのかー!

次にベローナを象徴する「もうひとつの月」であり、ご当地で最も有名なセックスシンボルのジョージについて。

彼の存在は「マイノリティの抑圧されたエネルギーが、ポップアイコンと結びついて開放される」という形式を

人格化したものだと思いますが、これをポピュラー・ミュージックの主流が労働者階級のバンドであるビートルズから

ヒップホップ等のブラック・ミュージックへと移行していった過程と絡めつつ、表面上はまるで何事もないかのように

しれっと話を進めてしまうあたりに、ディレイニーのうまさがあると思います。

そしてこの過程の中で、フェミニズムやジェンダーも取り込んだ最新のアイコンこそ、この間来日したばかりの

レディー・ガガである・・・というのは、最近読んだ彼女のプロフィールやインタビューから感じたこと。

『ダールグレン』の中で密かに行われたマイノリティからの異議申し立ては、現実のポップカルチャーの中で

今も力強く受け継がれているのです。

これらはかなりわかりやすい例ですが、見えやすいテーマを物語全体から拾っていくだけでも、単なるヒッピーの

懐古話ではない『ダールグレン』の素顔が、かなりはっきり見えてくると思います。

まあやたらと社会批評寄りに読まなくても、「読むこと自体が大好き」という根っからの本読みの人であれば、

「意識の流れ」的な文章や随所にちりばめられた仕掛けを追うだけでも、十分に楽しめるはず。

現に玄人筋の本読みと目される舞狂小鬼さんやさあのうずさんのレビューでは、かなりの高評価が出ています。

一方、読書によってなんらかの収穫を得たい(スリルとか発見とか教訓とか)を得たい人の場合、ある程度ムリヤリにでも

深読みしていかないと、2冊あわせて8千円も払ったモトが取れないことにもなりかねません。

(そんな私も、なんとかモトを取ろうと一生懸命読んでしまった一人ですが。)

特にSFらしい「センス・オブ・ワンダー」を求める人にとっては、結構厳しい内容ですね。

だっておもいきり端折ってあらすじを書いちゃうと

「混血の27歳ニートが荒廃した都市にやってきて、コミューンやストリートギャングの連中とつるみながら、

小競り合いと爛れたセックスを繰り返す(その合間に詩を書いたら本になっちゃった)話」ですからね。

直感的に「この手の話はダメだ!」と思った人には、無理にお奨めしません(^^;。

(なんか冒頭に書いたのと食い違ってきたけど、まあいいか。ベローナでは常に物事が変化するのです。)

逆に怖いもの知らずや怖いもの見たさの人は、とにかくがんばって読むべし。

ひょっとしていままで誰も気がつかなかった、全く新しい発見があるかもしれませんよ。

もしも新たなネタを見つけた方は、ぜひご一報(つまりレビュー)をお願いします!

そういえばmsnの書評で、国書刊行会で「未来の文学」を担当する編集者の樽本さんが、こんなことを書いてました。

「アメリカ本国では70万部も売れたベストセラー。日本でもその100分の1くらいは売れてくれたら・・・」

70万部の100分の1ということは、7000部ですか・・・。

むかし「本の雑誌」のインタビューで「うちは3000部が採算ライン」といってたから、7000部売れれば

国書的には大ヒットですな。(しかも2冊刊行なので、両方売れれば倍の売り上げだし)

「未来の文学」のためにも、『ダールグレン』がいっぱい売れるように願ってます。

(そのわりには微妙な感想になってますが、一読の価値はあると思います・・・たぶん。)

最後に、サイバーパンクと『ダールグレン』との関連にまつわる、いくつかの補足事項。

「フリーミアムと匿名性によって支えられた社会は、既に現実世界ではなくネット上で実現している」というのは

1巻の感想で書きましたが、よく考えてみると『ダールグレン』の刊行後に大きく普及したインターネットによって、

いまやベローナという都市は全世界を覆いつくす「影の都市」となって君臨し、我々も気づかないうちにその街へと

出入りを繰り返しているようにも感じます。

そこでは皆が別の名前と別の姿になり、やがて元の名前と姿を取り戻して現実へと帰っていく・・・。

また『ダールグレン』の翻訳によってもうひとつ注目したいのが、21世紀の日本SFにおける

重要な成果のひとつである、飛 浩隆氏の『グラン・ヴァカンス』との関係です。

この作品はストーリーから小道具に至るまで、随所にディレイニーからの強い影響を受けていますが、

今回『ダールグレン』を読んでいろいろ考えていたとき、「ゲストが仮の生活を求めて一時的に滞在し、

放埓の限りを尽くした後に去っていく場所」というイメージが、『グラン・ヴァカンス』の舞台である

仮想空間上のリゾート「数値海岸」と重なることに気がつきました。

いまやベローナが仮想空間における「影の都市」になっていると考えれば、「数値海岸」とはまさに

その影の都市から生まれた、闇色の肌を持つヴィーナス(アフロディーテ)なのだと思います。

そして『ダールグレン』を意識せずに『グラン・ヴァカンス』が書かれていたとすれば、ひょっとして

飛先生は私たちが想像する以上に、ディレイニーに近い領域まで迫っているのかもしれません。

全体的な感想としては「文章の読みにくさは想像ほどではなかったけど、思ったより地味な話かも・・・。」

「性と暴力の魅惑を華麗に謳い上げた」という強烈なキャッチコピーのわりには、人もほとんど死なないし、

あんまりエロくもないですしねぇ(^^;。

さっと流して読むと「ヤマなし、オチなし、意味なし」に見えるので、むしろ「やおい小説の決定版」としたほうが

売れ行きが上がるかもしれない・・・少なくとも宣伝内容に偽りはないですし(笑)。

日本の「腐女子」の皆さんに、本当のハードゲイの世界を知ってもらうためには、最適な入門書かと思います。

王子様みたいな男子がくんずほぐれつする世界なんて、現実にはほとんどないですからねぇ(^^;。

まあ冗談はさておき、最後まで読み通して思ったのは「ああ、今回もディレイニーの自分語りなのね」ということ。

この人はどの作品でも自分のプロフィールが前提に来ちゃうから、芸風にややマンネリ感があるのは否めません。

特に『ダールグレン』の場合、刊行時はほとんど「同時代文学」だったから、SFとしてのカモフラージュも少なく、

いつも以上にムキ身のディレイニーがモロ出しになっちゃってます。

それでも「自分語り」がこれだけサマになっちゃうところは、複雑なプロフィールを持つディレイニーならではの強みでしょう。

ただしその強みが「常に自己言及から抜け出せない」という、ポストモダン文学ならではの弱さや甘えに見えてしまうのも、

彼の作品が常に抱えるジレンマと言えるかも。

まあそんなところも含めて、ディレイニーって気になる存在なわけでして・・・そこにシビれる、憧れるぅ!って感じ(^^;。

さて、翻訳前から話題となっていたオチの部分についてですが、ベローナ全体を「鏡の中の世界」と考えた場合は

「出る」すなわち「入る」ということになりますから、ちゃんと筋は通ってるなーと思いました。

まあ円環構造というよりは、作品自体が自己言及によって絶えず書き直しを行うことにより、物語も登場人物も

少しずつ変化しているということになるのでしょう。

例えるなら、ストーリーやキャストを入れ替えつつ延々と上演されていく舞台劇でしょうか。

そういえば、アメリカでは最近『ダールグレン』が舞台化されたそうですが、これを演出したジェイ・シャイブも、

同じような発想から舞台化を思いついたのかもしれません。

この上演の概要については、いつもお世話になってる究極映像研究所さんの記事に詳しく書かれてます。

S.R.ディレイニー『ダールグレン:Dhalgren』舞台化 Jay Scheib "Bellona, Destroyer of Cities"

ところで例の「赤目玉」ですが、あれは「アリス」の白ウサギの目もイメージしてるのでしょうか?

いまいち確証がないもので、ちょっと弱気になってます。

・・・まあ白ウサギなら「バニー」もいるので、むしろこっちが本命かなという気もしてますが。

それから『ダールグレン』のテーマのひとつと思われる「社会的・文化的なアイコンの変容」について。

この例として既に「ビートルズとマイケル・ジャクソン」を引き合いに出しましたが、さらに1969年の

「月面着陸」も、月がこれまでの神聖さを喪ったという意味では「アイコンの変容」に該当する事件です。

そして月(ルナあるいはディアナ)という女神を喪った地上に、その代替として現れたのが「ベローナ」という

新たな女神だとすれば、この街が「ルナティック(狂って)」いるのも当然のこと。

そこに宇宙飛行士のキャプテン・カンプ(モデルはたぶんバズ・オルドリン)がやってくるというエピソードも、

一種の皮肉めいたジョークかもしれません。

さらにはこの「地上の月」を観察するため、キッドたちが身にまとうのが「プリズムと鏡とレンズ」の複合体、

すなわち一種の「望遠鏡」である点も、なかなか凝った趣向ではないかと思います。

そしてベローナのギリシア神話における呼び名「エニューオー」の説明を調べてたら、こんな記述を発見。

「エニューオーは「都市の破壊者」の別名によって知られる・・・」(Wikipediaより)

なるほど、例の舞台劇のタイトル"Bellona, Destroyer of Cities"は、ここから来てるのかー!

次にベローナを象徴する「もうひとつの月」であり、ご当地で最も有名なセックスシンボルのジョージについて。

彼の存在は「マイノリティの抑圧されたエネルギーが、ポップアイコンと結びついて開放される」という形式を

人格化したものだと思いますが、これをポピュラー・ミュージックの主流が労働者階級のバンドであるビートルズから

ヒップホップ等のブラック・ミュージックへと移行していった過程と絡めつつ、表面上はまるで何事もないかのように

しれっと話を進めてしまうあたりに、ディレイニーのうまさがあると思います。

そしてこの過程の中で、フェミニズムやジェンダーも取り込んだ最新のアイコンこそ、この間来日したばかりの

レディー・ガガである・・・というのは、最近読んだ彼女のプロフィールやインタビューから感じたこと。

『ダールグレン』の中で密かに行われたマイノリティからの異議申し立ては、現実のポップカルチャーの中で

今も力強く受け継がれているのです。

これらはかなりわかりやすい例ですが、見えやすいテーマを物語全体から拾っていくだけでも、単なるヒッピーの

懐古話ではない『ダールグレン』の素顔が、かなりはっきり見えてくると思います。

まあやたらと社会批評寄りに読まなくても、「読むこと自体が大好き」という根っからの本読みの人であれば、

「意識の流れ」的な文章や随所にちりばめられた仕掛けを追うだけでも、十分に楽しめるはず。

現に玄人筋の本読みと目される舞狂小鬼さんやさあのうずさんのレビューでは、かなりの高評価が出ています。

一方、読書によってなんらかの収穫を得たい(スリルとか発見とか教訓とか)を得たい人の場合、ある程度ムリヤリにでも

深読みしていかないと、2冊あわせて8千円も払ったモトが取れないことにもなりかねません。

(そんな私も、なんとかモトを取ろうと一生懸命読んでしまった一人ですが。)

特にSFらしい「センス・オブ・ワンダー」を求める人にとっては、結構厳しい内容ですね。

だっておもいきり端折ってあらすじを書いちゃうと

「混血の27歳ニートが荒廃した都市にやってきて、コミューンやストリートギャングの連中とつるみながら、

小競り合いと爛れたセックスを繰り返す(その合間に詩を書いたら本になっちゃった)話」ですからね。

直感的に「この手の話はダメだ!」と思った人には、無理にお奨めしません(^^;。

(なんか冒頭に書いたのと食い違ってきたけど、まあいいか。ベローナでは常に物事が変化するのです。)

逆に怖いもの知らずや怖いもの見たさの人は、とにかくがんばって読むべし。

ひょっとしていままで誰も気がつかなかった、全く新しい発見があるかもしれませんよ。

もしも新たなネタを見つけた方は、ぜひご一報(つまりレビュー)をお願いします!

そういえばmsnの書評で、国書刊行会で「未来の文学」を担当する編集者の樽本さんが、こんなことを書いてました。

「アメリカ本国では70万部も売れたベストセラー。日本でもその100分の1くらいは売れてくれたら・・・」

70万部の100分の1ということは、7000部ですか・・・。

むかし「本の雑誌」のインタビューで「うちは3000部が採算ライン」といってたから、7000部売れれば

国書的には大ヒットですな。(しかも2冊刊行なので、両方売れれば倍の売り上げだし)

「未来の文学」のためにも、『ダールグレン』がいっぱい売れるように願ってます。

(そのわりには微妙な感想になってますが、一読の価値はあると思います・・・たぶん。)

最後に、サイバーパンクと『ダールグレン』との関連にまつわる、いくつかの補足事項。

「フリーミアムと匿名性によって支えられた社会は、既に現実世界ではなくネット上で実現している」というのは

1巻の感想で書きましたが、よく考えてみると『ダールグレン』の刊行後に大きく普及したインターネットによって、

いまやベローナという都市は全世界を覆いつくす「影の都市」となって君臨し、我々も気づかないうちにその街へと

出入りを繰り返しているようにも感じます。

そこでは皆が別の名前と別の姿になり、やがて元の名前と姿を取り戻して現実へと帰っていく・・・。

また『ダールグレン』の翻訳によってもうひとつ注目したいのが、21世紀の日本SFにおける

重要な成果のひとつである、飛 浩隆氏の『グラン・ヴァカンス』との関係です。

この作品はストーリーから小道具に至るまで、随所にディレイニーからの強い影響を受けていますが、

今回『ダールグレン』を読んでいろいろ考えていたとき、「ゲストが仮の生活を求めて一時的に滞在し、

放埓の限りを尽くした後に去っていく場所」というイメージが、『グラン・ヴァカンス』の舞台である

仮想空間上のリゾート「数値海岸」と重なることに気がつきました。

いまやベローナが仮想空間における「影の都市」になっていると考えれば、「数値海岸」とはまさに

その影の都市から生まれた、闇色の肌を持つヴィーナス(アフロディーテ)なのだと思います。

そして『ダールグレン』を意識せずに『グラン・ヴァカンス』が書かれていたとすれば、ひょっとして

飛先生は私たちが想像する以上に、ディレイニーに近い領域まで迫っているのかもしれません。