5/30まで開催中の「大友克洋GENGA展」に関連して、大友特集を組んだ雑誌が

続けて2誌発売されました。

それぞれになかなか個性的な内容でおもしろかったので、両誌の比較なども交えながら

紹介させていただきます。

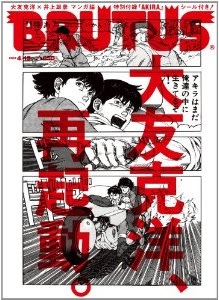

まずは「BRUTUS」の2012年4/15号「大友克洋、再起動。」から。

既に週刊少年サンデーの新連載や新作アニメの詳細情報といった記事が話題になってますが、

ここで注目したいのはその図版の量と、多数の著名人から寄せられた大友作品への感想です。

大友氏は同誌のクール・ジャパン特集や「Tarzan」の自転車特集の表紙などを手がけており、

マガジンハウスとは長い付き合いの間柄。

その深い関係は誌面にもはっきりと表れており、『AKIRA』の縮小原稿112ページを初めとする

多数の図版と、大友氏のアトリエや本棚といった写真に加え、各界著名人の声や大友作品の年譜、

さらにアメリカの大友フリーク取材や、『AKIRA』の担当編集者による連載当時の秘話等をまとめた

綴じ込み別冊「大友克洋、再入門。」、おまけにステッカーまで付属するという充実ぶり。

特集記事の端々に至るまで、大友氏への絶大なリスペクトが感じられます。

特に松岡正剛氏やギレルモ・デル・トロが『AKIRA』を語り、会田誠氏と名和晃平氏らが

大友体験を振り返る「大友克洋、再入門」は、他では読めないほど豪華な内容です。

今は亡きメビウスが、かつて大友氏について語ったインタビューも再録されてますし、

これは「大友以後」のサブカルチャーを振り返る上でも、重要な資料といえるでしょう。

ただし、登場する語り手の数や図版の量があまりに多すぎるせいで、逆に読むほうが

その圧倒的な物量と多彩な視点に翻弄されてしまうのでは・・・というのが、本誌に感じる

唯一の不安でしょうか。

さて、この特集の目玉のひとつだと思われる、大友克洋氏と井上雄彦氏の対談記事について。

一連の動作の中の瞬間を切り取って、まるで報道写真のように見せる大友氏の描写は、

マンガの世界に「説得力」と「臨場感」を与えました。

そして、この表現をスポーツマンガに応用することで、ベタフラッシュと集中線の多用から

抜け出すことに成功し、選手の動きと試合の展開に「説得力」と「臨場感」をもたらしたのが、

井上氏の代表作『SLAM DUNK』という作品ではないだろうか・・・と、私は考えています。

その意味で、今回の顔合わせは単なる人気作家同士の対談以上に大きな意味があると思い、

どんなすごい話が出るだろうかと期待したのですが・・・。

実際には正味6ページ、文字部分だけ見れば3ページ弱という構成は、他の記事に比べて

さすがに分量が足りませんでした。

できれば互いの作品について、もっと深く突っ込んだやりとりを交わして欲しかった。

・・・実はここに載っているよりも多くの話が交わされていて、後ほど書籍化される予定が

すでに決まっている、というオチがつくのかもしれませんが(笑)。

さて、とにかく大友克洋に関する情報を網羅しようとがんばった感じの「BRUTUS」に対して、

「芸術新潮」2012年4月号の「大友克洋の衝撃」は、美術雑誌らしい切り口によって、

大友克洋という創作者とその作品を、じっくり「解読」しようと試みています。

登場人数や図版の数では「BRUTUS」に及びませんが、アップや見開きによる大きな図版によって

原稿の細部までを見せ、中条省平氏によるロングインタビューでは「クリエイター・大友克洋」が

誕生するまでの背景に肉迫。

少年期から青年時代の大友氏に影響を与え、その個性を形作ってきた映画、音楽、文学、美術、

そしてマンガについて、本人がたっぷり語っています。

また、大友氏からうまく話を引き出す中条氏の巧みな会話と、その会話を支える膨大な知識量も

このインタビューの密かな読みどころですね。

さらに村上知彦氏によるマンガ論、柳下毅一郎氏による映像論、椹木野衣氏による絵画論は、

3つの異なる切り口によって大友克洋という作家を全方位から捉えようとする、それぞれに

読み応えのある内容です。

特に椹木氏の、『AKIRA』を戦争画の系譜から捉えなおそうとする視点は、日本人の戦争体験と

美術表現との関わりから、近年大きく進んでいるマンガと現代美術の融合にまで及ぶものであり、

非常に興味深いものでした。

読者によってはそれぞれの評論に違和感を感じるところもあると思いますが、その違和感を

手がかりとして、自分なりの作品イメージ・作家イメージを新たに構築することもできるはず。

いま改めて大友作品を考えるなら、まずはこれらを読んでおくべきだと思います。

GENGA展に行く前の予習としても、GENGA展を見終わった後の副読本としても秀逸な2誌。

書店の他に、GENGA展のグッズショップでも販売してますよ。

続けて2誌発売されました。

それぞれになかなか個性的な内容でおもしろかったので、両誌の比較なども交えながら

紹介させていただきます。

まずは「BRUTUS」の2012年4/15号「大友克洋、再起動。」から。

既に週刊少年サンデーの新連載や新作アニメの詳細情報といった記事が話題になってますが、

ここで注目したいのはその図版の量と、多数の著名人から寄せられた大友作品への感想です。

大友氏は同誌のクール・ジャパン特集や「Tarzan」の自転車特集の表紙などを手がけており、

マガジンハウスとは長い付き合いの間柄。

その深い関係は誌面にもはっきりと表れており、『AKIRA』の縮小原稿112ページを初めとする

多数の図版と、大友氏のアトリエや本棚といった写真に加え、各界著名人の声や大友作品の年譜、

さらにアメリカの大友フリーク取材や、『AKIRA』の担当編集者による連載当時の秘話等をまとめた

綴じ込み別冊「大友克洋、再入門。」、おまけにステッカーまで付属するという充実ぶり。

特集記事の端々に至るまで、大友氏への絶大なリスペクトが感じられます。

特に松岡正剛氏やギレルモ・デル・トロが『AKIRA』を語り、会田誠氏と名和晃平氏らが

大友体験を振り返る「大友克洋、再入門」は、他では読めないほど豪華な内容です。

今は亡きメビウスが、かつて大友氏について語ったインタビューも再録されてますし、

これは「大友以後」のサブカルチャーを振り返る上でも、重要な資料といえるでしょう。

ただし、登場する語り手の数や図版の量があまりに多すぎるせいで、逆に読むほうが

その圧倒的な物量と多彩な視点に翻弄されてしまうのでは・・・というのが、本誌に感じる

唯一の不安でしょうか。

さて、この特集の目玉のひとつだと思われる、大友克洋氏と井上雄彦氏の対談記事について。

一連の動作の中の瞬間を切り取って、まるで報道写真のように見せる大友氏の描写は、

マンガの世界に「説得力」と「臨場感」を与えました。

そして、この表現をスポーツマンガに応用することで、ベタフラッシュと集中線の多用から

抜け出すことに成功し、選手の動きと試合の展開に「説得力」と「臨場感」をもたらしたのが、

井上氏の代表作『SLAM DUNK』という作品ではないだろうか・・・と、私は考えています。

その意味で、今回の顔合わせは単なる人気作家同士の対談以上に大きな意味があると思い、

どんなすごい話が出るだろうかと期待したのですが・・・。

実際には正味6ページ、文字部分だけ見れば3ページ弱という構成は、他の記事に比べて

さすがに分量が足りませんでした。

できれば互いの作品について、もっと深く突っ込んだやりとりを交わして欲しかった。

・・・実はここに載っているよりも多くの話が交わされていて、後ほど書籍化される予定が

すでに決まっている、というオチがつくのかもしれませんが(笑)。

さて、とにかく大友克洋に関する情報を網羅しようとがんばった感じの「BRUTUS」に対して、

「芸術新潮」2012年4月号の「大友克洋の衝撃」は、美術雑誌らしい切り口によって、

大友克洋という創作者とその作品を、じっくり「解読」しようと試みています。

登場人数や図版の数では「BRUTUS」に及びませんが、アップや見開きによる大きな図版によって

原稿の細部までを見せ、中条省平氏によるロングインタビューでは「クリエイター・大友克洋」が

誕生するまでの背景に肉迫。

少年期から青年時代の大友氏に影響を与え、その個性を形作ってきた映画、音楽、文学、美術、

そしてマンガについて、本人がたっぷり語っています。

また、大友氏からうまく話を引き出す中条氏の巧みな会話と、その会話を支える膨大な知識量も

このインタビューの密かな読みどころですね。

さらに村上知彦氏によるマンガ論、柳下毅一郎氏による映像論、椹木野衣氏による絵画論は、

3つの異なる切り口によって大友克洋という作家を全方位から捉えようとする、それぞれに

読み応えのある内容です。

特に椹木氏の、『AKIRA』を戦争画の系譜から捉えなおそうとする視点は、日本人の戦争体験と

美術表現との関わりから、近年大きく進んでいるマンガと現代美術の融合にまで及ぶものであり、

非常に興味深いものでした。

読者によってはそれぞれの評論に違和感を感じるところもあると思いますが、その違和感を

手がかりとして、自分なりの作品イメージ・作家イメージを新たに構築することもできるはず。

いま改めて大友作品を考えるなら、まずはこれらを読んでおくべきだと思います。

GENGA展に行く前の予習としても、GENGA展を見終わった後の副読本としても秀逸な2誌。

書店の他に、GENGA展のグッズショップでも販売してますよ。