大野 高須賀町 唐子車の水引(刺繍)森高雅下絵による群鳩(群れで飛ぶ鳩)を表したもの。その刺繍の技術に敬服、写真ではわからないかもしれませんが、鳩が今にも飛び出しそう。(1羽逃げていてもおかしくない?) 一羽一羽が生き生きしていて、まさに生きている鳩そのもの。 もはや「凄い」を超えて「不気味」ですらある。 かつて、名古屋市中区「桑名町」湯取神子車も森高雅による群鳩の水引を所有していたが、山車と共に戦災で消失。 大野町の唐子車も、梅栄車と同じく「大野祭り」で登場。

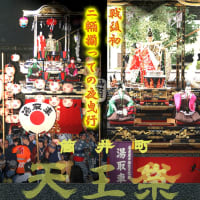

筒井町天王祭(2010)

15年前

筒井町天王祭(2010)

15年前

山車祭り専用 宣伝トップページ (2008)

17年前

山車祭り専用 宣伝トップページ (2008)

17年前

第10回にっぽんど真ん中祭り(どまつり)3 ファイナル 三重情熱組

17年前

第10回にっぽんど真ん中祭り(どまつり)3 ファイナル 三重情熱組

17年前

トップページ

17年前

トップページ

17年前

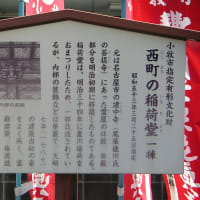

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

17年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

17年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

17年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

17年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

17年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

17年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

17年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

17年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

17年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

17年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

17年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

17年前

愛・地球博で見る事ができました。

伊勢門水著「名古屋祭」で見た桑名町の群鳩飛がきっかけだったんです。

消失した住吉町の鶴と波は二度と…そして多く山車が…

花鳥風月を得意としたというくらいですから、他にも鳥の刺繍の下絵書いています。

住吉の河水龍神車は森高雅の「鶴」でしたっけ?

半田 板山の花王車が、森高雅「鶴」といわれております。(ガイドブック はんだ山車まつり より)半田=彫刻ですが、刺繍もなかなか良いです。

特に戦災で大打撃を受けた名古屋中部で生き残った「河水車」を現在も現役で使える状況で残す山車保存のノウハウ、情熱、を持った場所は出来町以外では無かったのではないか?と思います。

もっとも出来町が「石橋車」を戦災で無くしたから、河水車が出来町に来たというのは、あまりにも皮肉。

河水車としては出来町に来て幸せだろうと思います。河水車が出来町に来るのを望んだ。そう願いたい。

戦災で消滅した山車たちについて話すと、かなり長くなりそうなので、止めときます。

名古屋の本当に凄い山車は戦災で…と言った方は、山車研ではなかったと思います。

山車に詳しい人=必ず愛知山車祭り研究会に入っているではありませんので。

私も山車については、山車祭りに行き、その地元の人から色々聞いて身に付けました。各地の山車祭りに行くとよく合う顔に山車研のメンバー&研究家がいる、というのが山車見物の楽しみでもありました。