皆様、こんばんは、どうたぬきです。筒井町天王祭に足を運ばれた皆様、3日間の祭礼でしたがありがとうございました。好天に恵まれ、ギャラリーに恵まれ、幸せでした。想うところは色々ありすぎて言葉に言い尽くせません。このブログも、筒井町天王祭の普及活動に一役買っているようで嬉しいです。これからも日本の誇るべきよき文化を見守ってください。

本年も最後まで付き合っていただき、ありがとうございました。

本年も最後まで付き合っていただき、ありがとうございました。

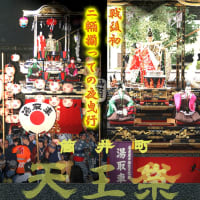

筒井町天王祭(2010)

14年前

筒井町天王祭(2010)

14年前

山車祭り専用 宣伝トップページ (2008)

16年前

山車祭り専用 宣伝トップページ (2008)

16年前

第10回にっぽんど真ん中祭り(どまつり)3 ファイナル 三重情熱組

16年前

第10回にっぽんど真ん中祭り(どまつり)3 ファイナル 三重情熱組

16年前

トップページ

16年前

トップページ

16年前

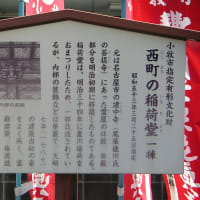

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

16年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

16年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

16年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

16年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

16年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

16年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

16年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

16年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

16年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

16年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

16年前

小牧 秋葉祭 (湯取車)5 小牧 西町 稲荷堂

16年前

いつも、からくり奉納後、梶方が掛け声をかけているのが、「お、お、おいらの お」と聞こえるのですが、実際、なんと言っているのでしょうか?また、何らかの意味はあるのでしょうか?

さて掛け声は「ほ ほ ほいやのほ」です。

地元ではその意味は伝わっておりませんでした。

昔、徹底的に調べた時があります。伊勢神楽の神楽唄から熊野の神楽唄、その他の湯取神事の神楽唄まで。

どれも納得のいく答えは無かったです。

さて我らが湯取会会長より次のような仮説が出ました。

湯取神事は、占いもかねます。湯を張った御釜では他に「鳴釜神事」というものがあります。お釜の鳴り響く音により吉凶を占うというものです。有名どころでは、岡山の桃太郎さんの所です。鬼の首を埋めてその上でお釜を乗せての、鳴釜神事は有名です。

つまり「ほ ほ ほいやの ほ」はお釜が鳴っている音ではないか?この音により吉凶を占っているのではないか?という仮説です。

これはかなり信憑性が高く、掛け声を訛らせると「フォー フォー フォーイヤー フォー」とするといかにもお釜が鳴っているように聴こえます。

あの掛け声は吉凶を占っているというのが、有力ですね。

ついでに言うと、大将人形は日本人の中でかなりの神通力を持ったとされる阿倍晴明です。初め、神子は晴明に湯取神事の許可を伺う。許可が下りると、その手に持った笹に、晴明より神通力を頂く。最後、釜の前で、笹を釜に浸すことで、あの湯の花は神通力を持っているのです。

さらに余談になりますが、湯取神事は静岡県から長野、愛知の三河に「花祭り」「霜月神楽」として伝わっております。神々に御湯を奉納する。

これにヒントを得てスタジオジブリの名作「千と千尋の神隠し」で主人公が神々をお風呂(お湯)で接待する、というあらすじが出来たそうです。余談の余談ですが。

最近はコメントが少なく、長いお返事になりますが、これにこりず、湯取車、ひいては筒井町天王祭を可愛がって下さい。よろしくお願い致します。

花祭りもしばしば見物しますが、湯囃子で、湯をかけられ、その場から逃げたのを思い出しました。

しかし、花祭りのお囃子は(非常に複雑な部分もあるようですが、)よく聞くお囃子は非常に素朴で単純な繰り返しです。聞いていると心地よくなります。同じ調子で夜から深夜、明け方まで踊り続けます。鎌倉時代から続いているようですが、現代でいえばクラブでトランス状態になっている人と同じ感覚なのでしょうか。湯取車の雨降囃子も同じ節の繰り返しだと思いますが、なかなか心地よい旋律だと思います。

ちなみに、方向転換も好きですが、名古屋型の山車を見物するとき一番好きな瞬間は、

「からくり奉納完了」→「(笛合図)大太鼓2発と同時に人形定位置にもどる」→「道行き囃子が絶妙のタイミングで開始」→「山車が動きはじめる(少しきしむとなおgood)」

このあたりが最高だと思います。かなりのフェチかもしれません。

これからもくだらない書き込みをするかもしれませんが、どうぞ、よろしくお願いいたします。

江戸時代のええじゃないかなど、皆で踊りまくれ!!というのはクラブのトランス状態と同じだと思います。名古屋の場合は、ラテン的だとも思うのです。

ただ、祭はその後の物悲しさに哀愁を感じてしまいますね。

雨降囃子は35~40秒くらいの短い長さを繰り返すシロモノです。囃子の難易度としては長くないので、易しい方です。それでも使い込むとなかなか様々な場面で様々な表情を出す名曲となります。

因みに湯取囃子方としてこだわっているところは、

木遣り→大団扇で扇いで山が動く→その瞬間に囃子を変える

というところでしょうか。曲場も囃子としてこだわっているところもあります。

祭が大好きな方がおられると、このブログ書いている意味もあるのかな?と考えています。

これからもよろしくお願い致します。