子供の頃、戦後間もないことでもあり、自宅から少し離れた地域に行くと、がけ地などで防空壕を見ることがあって、米軍による空襲の恐ろしさを想像したものであったが、最近はそうした機会もなくなっていた。

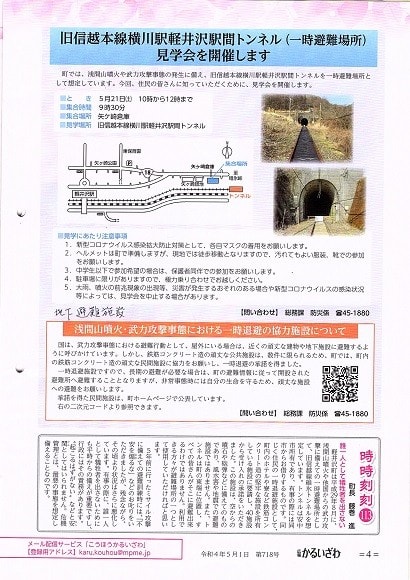

ところが、地元の広報誌「広報 かるいざわ」5月号に、「浅間山噴火、武力攻撃事態における一時退避の協力施設」に関する記事が掲載され、その施設の一つである、旧信越本線横川駅軽井沢駅間トンネルの見学会が行われるとの案内も載っているのを目にし、ロシアによるウクライナへの侵攻の影響により、遠く離れた日本においても、緊張が高まっていることを実感させられた。

広報 かるいざわ 2022年5月号の表紙とトンネル見学会の案内記事

この5月21日午前10時から12時に予定されているトンネル見学会は、特に予約も必要がないということなので、ショップの営業時間を午後からに変更して参加することにし、駐車場の混雑を避けるために、妻に現地まで車で送ってもらうことにした。妻はこのところ、足腰を傷めているので参加を見合わせたのであった。

集合時刻の9時半少し前に着くと、広場にはすでに数十名の参加者の姿があり、受付けのテントに行き住所、氏名、電話番号などの記帳をしていると、私の見学グループは第3班で、11時15分スタートになるので、それまでしばらく待っていてください、と案内の若者に告げられた。

見学のスタートまで、あと1時間45分も待つことになるので、一旦ショップに行き、そこで待つことにしようと思い、妻に電話をかけたが出てくれない。仕方なく歩き始め、何度か妻に電話をかけたがなかなか出てくれない。自宅まで半分ほどの距離を歩いたところで、ようやく電話が通じたが、スーパーで買い物をしていて、気が付かなかったのだとのこと。

ショップに行くのは諦めて、しばらく自宅で過ごし、時間になったので、今度は自分で車を運転して現地に向かった。着いてみると、広場は閑散としており、見学者の姿はどこにもない。到着を受け付けの若者に告げていると、もう一組の若い母親と男の子が加わって、結局、私たち3名が第3班ということになった。

こうして、見学会がスタートし、案内係の若者に引率されて、広場から特設の階段を伝って線路に下り歩き始めた。線路にはまだ撤去されずに残されているレールがあり、その間の枕木の上にはゴムシートが敷かれていて、歩きやすいようになっている。トンネルの入り口までは約150mあり、入り口から20m程行ったところに説明員の方がいて、2、3名の人に説明をしていた。ここから先には進むことができない。

案内係の先導で一時避難トンネルに向かう(2022.5.21 撮影)

トンネル内部(2022.5.21 撮影)

隣の下り線のトンネル入り口を見る(2022.5.21 撮影)

「広報 かるいざわ」の案内には見学時間が10時から12時とあったし、足元の準備についても書かれていたので、トンネル内をかなりの距離歩いて見学するものと想定して、それなりの準備をしていたので、拍子抜けであった。一緒にいた母子も同じ感想を漏らしていた。

担当者らの説明によると、このトンネルは、軽井沢駅と隣の横川駅(群馬県安中市)との間約11キロにある上り11本と下り18本。緊急事態が起これば、町はまず軽井沢駅から東に1キロ余りの地点にある最も手前の「上り11号トンネル」を使用し、町民らを収容しきれなくなれば、横川駅に向かって次のトンネルに移動させる。所有者の安中市とは、2017年に避難所として使用する覚書を結んであったという。

トンネル内は、一部電線などは取り外されているが、枕木とレールは元のまま残されており、今回の指定に伴う新たな改修は今のところなく、今後も照明設備や休息用のベンチなどの設置予定もないとのことであった。一時避難場所はあくまで一時的なもので、突発的な事態が過ぎれば、別の避難場所に移動すると想定されているとの説明である。

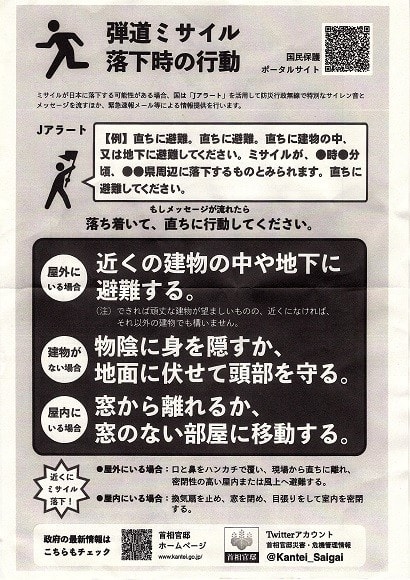

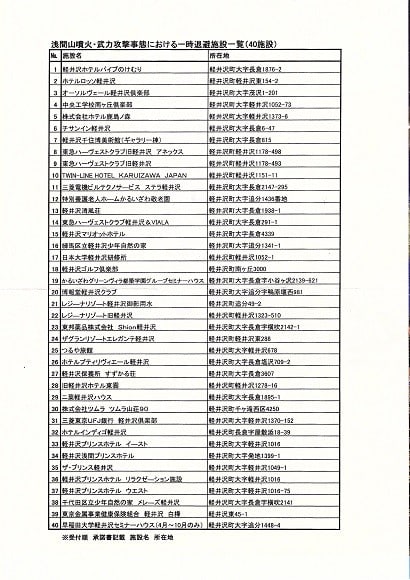

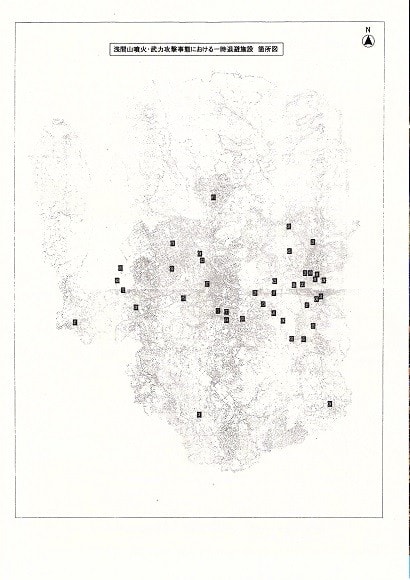

この日、渡された次の2枚のパンフレットの1枚には、「弾道ミサイル落下時の行動」についての説明があり、もう1枚には、このトンネルと共に一時避難場所に指定された、町内の40か所の鉄筋コンクリート造りの施設名と所在地が記されていて、裏面にはその場所を示した地図が示されていた。

これらの施設は、町内のホテル・旅館や企業・学校の保養所、公共施設などで、鉄筋コンクリートなど頑丈な造りで、面積1000平方メートル以上の建物のうち、所有者の同意を得たものだという。町内にある、かのビル・ゲーツ氏の別荘は2000平方メートルの広さとされているが、残念ながら私邸であり、今回の一時避難場所の指定には入っていない。

ウクライナで起きている戦闘の状況を見ていると、鉄筋コンクリートの建物もあっけなく破壊されているので、こうした施設がどこまで安全な物か疑問であるが、これについては、軽井沢町長が新聞のインタビューに対して、「ロシアの攻撃を受けたウクライナの映像を見ると、頑丈な建物も大きく壊れている。それでも避難できる建物がないよりはいい。町民と来訪者の命を守るため、もしもに備えるのは行政の責務」と答えている( 5/11(水) 配信 毎日新聞 )。

弾道ミサイル落下時に備える行動について示した政府のパンフレット

軽井沢町内の一次避難場所40か所を示す町作成のパンフレット

この日の見学会のことは、すぐにネットで次のように配信され、また夕方にはNHKのニュースで全国に放映された。

「北佐久郡軽井沢町で21日、非常事態が起きた時の一時避難場所に指定している、旧JR信越本線のトンネルで見学会が行われました。 軽井沢町では、浅間山の噴火や、外国からの武力攻撃に備えて、現在は使われていない旧JR信越本線の一部のトンネルを、一時的な避難場所に指定しています。 21日は、町民に避難場所であることを知ってもらおうと、見学会を開き、63人が参加しました。 町によると、トンネルには上下線合わせて2500人余りが避難できる想定だということです。(テレビ信州 5/21(土) 11:50配信)」

事前に見学会に参加すると伝えてあった関東在住の友人や知人は、そのNHKのニュースを見て、「君が映っていないか探したが、皆マスク姿なので判らなかった・・・」と後で伝えられた。

「広報 かるいざわ」の6月号にも見学会の様子と、その前に行われた記者会見の様子が掲載された。

一時避難場所と一時退避施設についての記者会見と見学会の様子を報じる「広報 かるいざわ 6月号」

ところで、こうした地方自治体の取り組みは国民保護法に基づくもので、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」によって、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されていて、次のようである。

********************************************

(避難施設の指定)

第百四十八条 都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならない。

第百四十八条 都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならない。

(市町村の国民の保護に関する計画)

第三十五条 市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。

第三十五条 市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。

********************************************

内閣官房 国民保護ポータルサイト( https://www.kokuminhogo.go.jp )にはこの詳しい解説がある。

内閣官房 国民保護ポータルサイトより

これによると、この「国民保護法」は近い将来、ある特定の国が日本を攻めてくるという想定のもとに作られたものではなく、万が一の武力攻撃事態に備えての態勢整備だとされている。

そうは言いながらも、この法律は北朝鮮による弾道ミサイル発射実験の影響が大きく、想定される武力攻撃の4類型(着上陸、弾道ミサイル、ゲリラ・特殊部隊、航空攻撃)のうち、弾道ミサイルに重きを置いたものとなっている。

弾道ミサイルによる攻撃を想定するとなると、地上の建物ではたとえ鉄筋コンクリート作りといえども充分とはいえず、地下施設が必要である。

ロシア軍によるウクライナ侵攻が続く中、日本全国でも有事の住民保護に関心が集まっている。全国のこうした一時避難場所は5万1994カ所登録されているというが、地下施設はわずか約 2.5%(1278カ所)で、態勢整備が追いついていない現状である。

国民保護法は武力攻撃事態が起きた際に住民を避難させ、救援できる施設を都道府県知事にあらかじめ指定するよう義務付けるものであるが、国は本年度から5年間を集中取組期間とし、コンクリート造りの丈夫な建物や、地下道、地下街、地下駅舎などを緊急一時避難施設に指定するよう促すとしている。

こうした地下施設数は2021年4月現在で、内閣官房がこのほど公表したところによると、都道府県別では地下施設ゼロが佐賀県、1カ所のみは岩手、島根、徳島の3県。最多は東京都の188カ所で、次いで石川県176カ所、長野県124カ所となっていて、長野県は比較的多い。そのうち、軽井沢町には1か所が指定されているので、公表されている地図をたよりに現地に行ってみると、国道18号線の下を通る地下道であった。ただ、現地にはそのことを示す表示などの設置は無かったので、確証はないが、他に該当する施設も見当たらなかったので、この場所で間違いないであろうと思う。

軽井沢町指定の地下一時避難場所の地下道 1/2(2022.5.24 撮影)

軽井沢町指定の地下一時避難場所の地下道 2/2(2022.5.24 撮影)

都会とは異なり、地下街などのない軽井沢としては、この場所はなんとも苦しい指定であったと想像できるが、見学会のあったトンネルの一次避難場所としての指定により、これを補うことができる。廃トンネルというのは、恐らく全国的にも珍しい例と思われる。

さらに、今回のロシアのウクライナ侵攻で、プーチン大統領はしばしば核攻撃を臭わせる発言を行っているし、評論家からもそうした戦術核使用の可能性が指摘されている。

核シェルターとなると、われわれ日本人には実感を伴わないものとなるが、海外の状況を見ると、普及率はスイスとイスラエルが100%、アメリカ82%、イギリス67%であり、これに対し、日本はわずか0.02%である(NPO法人日本核シェルター協会)。

ウクライナにおいては、今回激戦地となった東部マリウポリのアゾフスタリ製鉄所がニュースでもしばしば取り上げられたが、ここは地下にトンネルなどを備えた「要塞」のような構造となっている。この製鉄所は欧州最大級の製鉄所の一つでソ連時代に建設され、地上の巨大な構造物に加え、地下にはいくつものシェルターやトンネルがつながっている。

もともとは設備のメンテナンスや機器を運ぶために建設されたというが、2014年に親露派武装勢力がマリウポリを攻撃してからは、設備を管理し、最大4000人を収容できるように水や食料を備えてきたという。

ウクライナ危機はこれまで中立政策を堅持してきた北欧の国々にも政策転換をもたらした。その一つ、ロシアと長い国境を接し、これまでにもたびたび紛争を経験してきたフィンランドを見ると、フィンランドの防災法では、建物の所有者に核シェルターの設置が求められていて、550万人の人口の約7割が隠れられる核シェルターがあるとされる。

こうした施設が本来の目的で使用されることはあってはならないわけだが、「備えあれば憂いなし」である。

日本は3方を、核保有国であるロシア、北朝鮮、中国に囲まれている。そうした中での現在の避難施設設置の状況である。

基地問題の専門家は、「ウクライナで最初に攻撃されたのは軍事施設。基地や原発は攻撃を引きつける。」とし、「一時避難施設や国民保護計画はいざ戦争が起きれば役に立たないだろう。」という。

今朝(6月6日)の新聞を見ていても、「北、弾道ミサイル8発 最多の連続発射」とする見出しがあり、夕方のTVニュースでは、米韓もこれに対応して、同じ8発のミサイルを発射している。

また、ウクライナについても、「露、キーウにミサイル 2地区で爆発」との見出しがあり、戦闘は収まる気配がない。

軽井沢には自衛隊の駐屯地も米軍基地もなく、攻撃の対象になるとは考えにくいとされるが、国は軍事衝突が起きないよう外交力を高め、自治体や住民は万が一に備え、攻撃を受けた際のリスクや具体的な避難行動をシミュレーションしておく必要があるとの意見があるが、改めてその通りだと思う。