アンブローズさんはネトウヨw

Post-monetarist Fed is sleepwalking into a trap (technical)

(ポスト・マネタリストなFRBは罠に向かって夢中歩行)

By Ambrose Evans-Pritchard Economics

Telegraph Blog: Last updated: November 21st, 2013

Post-monetarist Fed is sleepwalking into a trap (technical)

(ポスト・マネタリストなFRBは罠に向かって夢中歩行)

By Ambrose Evans-Pritchard Economics

Telegraph Blog: Last updated: November 21st, 2013

Is the Fed is about to make a major policy error?

FRBは大ポカをやらかそうとしているのでしょうか?

The FOMC thinks it can taper its $85bn monthly bond purchases without tightening monetary policy. It hopes to wind down QE stimulus while at the same time offsetting this by holding down long-term interest rates by mere rhetoric, or "forward guidance".

FOMCは、金融政策を引き締めずに、月間850億ドルの債券購入を漸減できると考えています。

口先だけ、または「フォワードガイダンス」で長期金利を押し下げることでこれをオフセットしながら、QE縮小をやりたいと思ってるんですね。

That was the basic message from the Fed Minutes - apart from the general confusion, and lack of conviction that anything really works, as Tim Duy from Fed Watch says here.

Fed Watchのティム・デュイがここで言っているように、それがFOMC議事録の、全体的な混乱以外の、そして何でも本当に上手くいくんだという確信の欠落した、基本的なメッセージです。

This sort of smooth exit is possible only if you believe in the "creditist" doctrines of Fed chief Ben Bernanke, an outlook that has somehow become orthodoxy in the US and is broadly shared by the markets.

この手のスムーズな出口なんて、なにやら米国の常識になっていて、マーケットでも広くシェアされている、ベン・バーナンキFRB議長の「信用主義」ドクトリンを信仰していない限りありえませんから。

Bernanke seems to work from the assumption that the interest rate is the only thing that matters, as you would expect since he made his name at Princeton studying the "credit channel" causes of depressions.

バーナンキは、問題なのは金利だけだ、なんて考えで動いてるみたいですね。

プリンストン大学で不況の「信用チャンネル」事由を研究して有名になった議長なんだから、そうなんでしょうけど。

What if Bernanke is basically wrong? What if the monetarists - Cassel, Hawtrey, Fisher, Keynes (yes, even Keynes), Friedman, et al - were right all along that what also matters, and perhaps matters most, is the quantity of money effect: that buying bonds and other assets from the non-bank sector boosts broad money (M3 these days) and kick starts the expansionary cycle by other means?

バーナンキが根本的に間違ってたらどうなんでしょうね?

マネタリスト(カッセル、フィッシャー、ケインズ(そうですよ、ケインズすらもです)、フリードマン、その他諸々)が結局正しくて、貨幣数量説も大事だった、またはもしかするとそれが一番大事だったとしたら?

つまり、債券その他を非金融業から購入すること広義のマネー(昨今ではM3です)が増え、その他の方法による景気拡大サイクルをバーン!とスタートさせるとしたら?

If the monetarists are closer to the mark - and they were right to warn about the dangers of ballooning M3 money up to 2007, and collapsing M3 growth from early 2008 onwards - the Fed may be about to tighten much more than it realises or intends.

前述のマネタリストが当たらずとも遠からずなら、そして2007年までのM3の膨張と、2008年初頭以降のM3の伸びの落ち込みの危険についての警告が正しかったとしたら、FRBは自分でわかっている、または意図しているよりも遥かに強烈な引き締めをしようとしているのかもしれないってことですよ。

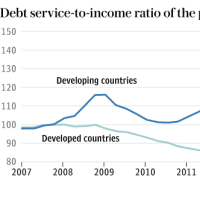

Those emerging markets with big current account deficits (Fragile Five) will be the first in the firing line when the storm hits. The OECD warned this week that the taper tantrum in May-June may just be a foretaste. It warns of "virulent episodes" to come.

莫大な経常赤字を抱える新興市場(脆弱ファイブ)は、嵐が来たら真っ先に吹っ飛ぶでしょう。

OECDは今週、5-6月のQE縮小話は前触れに過ぎないかもしれない、と警告しました。

また、これから「ヤバい事態」が起こるかもと警鐘を鳴らしています。

As I wrote in my column this morning, ex-Treasury Secretary Larry Summers may be right to worry about a deep "secular stagnation", with the US and the world trapped in a bad equilibrium that needs permanent bubbles just to keep the game going.

今朝のコラムを書いている時、ラリー・サマーズ元米財務長官が深刻な「長期的な不況」と、米国と世界が存続するためだけに永遠のバブルを必要とする悪い均衡に囚われているかも、と心配されていましたが、彼は正しいかもしれませんよ。

Whether you think the US is fully recovering depends where you stand on the ladder. The workforce actually shrank by 755,000 in October. This is one of the biggest one-month falls since the start of the Long Slump. The labour participation rate for men dropped to 69.2pc, the lowest since data began in 1948. Don't tell me that this is all structural.

米国は完全に復活した、とお考えになるかどうかは、考える人の立ち位置によります。

労働人口は10月は実際には755,000人も減りました。

一ヶ月間の減少としては、これは長期不況の始まり以来の規模ですよ。

男性の労働参加率は69.2%まで下落しましたが、これまた1948年にデータを取り始めて以来最低の水準です。

これがぜーんぶ構造的とか、冗談じゃありませんよ。

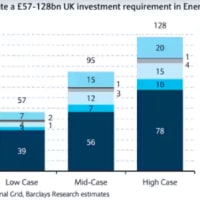

His preference is a big blast of fiscal stimulus. My modest proposal is to deploy QE in an entirely different way, injecting stimulus directly into the veins of the economy by building roads, railways, smart grids, and enough houses to drive down the home price to income ratio (at least in the UK).

彼のお好みは超大規模な財政出動です。

僕が控えめにご提案申し上げるのは、全く違ったやり方でQEをやることです。

道路、鉄道、スマートグリッド、そして住宅価格の所得比率を押し下げるに十分な数の住宅を建てる(少なくとも英国はそうです)ことで、経済の血管に直接刺激を注入する方法です。

Ideally, this would be offset by rate RISES to bring the credit system back into balance, and by bond SALES to dampen the asset bubble. Higher reserve requirements can be used to mop up excess liquidity later. I think the Fed's declared policy of boosting the economy through the 'wealth effect' - ie by driving up the stock markets, etc - is leading to the worst rich-poor divide in modern US history and is deeply misguided.

理想的には、信用システムのバランスをとるために利上げをすることで、そして資産バブルを抑えるために債券売却をすることで、オフセットすることですね。

その後は、過剰な流動性を吸い上げるために、預金準備率の引き上げが使えるでしょう。

FRBが宣言した「資産効果」(つまり株価上昇などが原動力)による経済促進政策は、米国現代史上最悪の貧富の格差をもたらすものであり、恐ろしく勘違いしたものだと思うのです。

Look at this chart of the Gini Coefficient of income inequality in the US. It stinks. It is also dangerous, worse than the Great Gatsby extremes of 1928-1929.

この米国のジニ係数グラフを見て下さいよ。

酷いもんでしょ。

しかも危険ですよ。

1928-1929年のグレート・ギャッツビーのやり過ぎよりももっとやり過ぎ。

Adair (Lord) Turner, ex-head of Britain's old FSA, is proposing just such a policy of helicopter money or "overt monetary financing" for the much of the West to break out of the current stagnation trap. It is fresh variant of the experiment pursued with great success by Japan's Takahashi Korekiyo in the early 1930s.

英国の今はなきFSAの長官を務めたアデア・(ロード)・ターナーは、西側の大半が今の不況トラップを脱出するために、正にそんなヘリコプター・マネー・バラマキ政策、または「あからさまなマネタリー・ファイナンス」を提案しています。

これは1930年代初頭に日本の高橋是清が偉大なる成功を収めた実験の新バージョンですね。

Such avant garde thinking will not be necessary if the optimists are right, and we really are in a healthy global expansion. But if we stall again with rates already at zero and deflation already looming, this is exactly what we will need.

楽観主義者が正しければ、そして世界経済が本当に健全に成長しているのなら、そういうアバンギャルドな考え方は不要になるでしょうね。

でも、既にゼロ金利な上にデフレまで既にジワジワ来つつある時に、またまた成長が止まってしまうなら、これこそ正に僕らが必要とすることでしょう。