Britain's Brexit tantrum grates in a brittle world but the die is cast

(英国のブレギジット癇癪がガラスの世界でカリカリしてますけど、サイは投げられちゃったのよ)

By Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph: 9:01PM GMT 13 Jan 2016

(英国のブレギジット癇癪がガラスの世界でカリカリしてますけど、サイは投げられちゃったのよ)

By Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph: 9:01PM GMT 13 Jan 2016

Declassified US intelligence files show that Washington funded the EU project for decades, but the US would adapt to a post-Brexit UK

公開された米諜報ファイルによると、米政府は何十年もEUプロジェクトに金を出してきたのに、米国はブレギジット後の英国にも馴染むんだって。

Moral blackmail is creeping into the Brexit debate.

ブレギジット議論にモラル的脅迫は迫ってますね。

We are told that it would be deeply irresponsible to walk away from the European project at a moment when the EU is struggling for its life, and doubly wicked to do so in the midst of a geostrategic storm that threatens to overwhelm the Western liberal democracies.

EUが存続をかけて七転八倒中にヨーロピアン・プロジェクトに後ろ足で砂をかけるなんてムチャクチャ無責任だ!しかも西側の自由なデモクラシーをぶっ潰しかねなに地政学的嵐の真っ只中でそうするとか倍掛けで無責任だ!とか僕らは言われちゃってます。

It is certainly a dangerous time. An exhausted America has lost the will to police the Middle East, leaving a lethal vacuum and a three-way struggle between Saudi Arabia, Iran and a neo-Ottoman Turkey drifting ever further from the Western camp.

確かにヤバい時期だよ。

疲れ果てた米国は中東警備の意志喪失で、超危険な真空状態が出来るわ、サウジアラビア、イラン、益々西側陣営から遠ざかるネオ・オスマン帝国(トルコ)の三つ巴戦になるわ…。

Four wars are raging across the region, and we are not far from an epic settling of scores between the Sunnis and Shias. The ISIS caliphate still controls Mosul, Iraq's second city, and jihadi ideology is spreading across southern Asia. Even the Maldives have become an ISIS recruiting ground.

中東全域で4つも戦争やってるし、スンニ派とシーア派が歴史的決着をつけるのもそう先の話じゃないし。

ISISは相変わらずイラク第二の都市、モスルを占拠してるし、ジハード・イデオロギーは南アジアに拡大。

モルジブまでISISの狩場になっちゃったでしょ。

China blows hot and cold. It chose to work hand in glove with the US at the Paris climate summit, but is acting as a predatory imperial power in its own neighbourhood, asserting military control over the reefs and atols of the South China Sea with complete disregard for the competing claims of other states.

中国はコロッコロ変わるし。

COP21じゃ米国とスクラム組んだけど、ご近所エリアじゃ肉食系の帝国として振る舞ってわ、他の国の領有権主張をガン無視して、南シナ海の岩礁を軍隊で乗っ取ったりね。

Beijing has shrugged off a case lodged by the Philippines at the international tribunal in The Hague, even though it is a signatory to the convention on the law of the seas. This is the litmus test of Xi Jinping's "China Dream".

中国政府は国連海洋法条約の批准国なのに、フィリピンのハーグの仲裁裁判所での訴えを一蹴にしましたし。

これは習近平主席の「チャイナ・ドリーム」のリトマス試験ですな。

A heavily-armed Russia has overturned a recognized border by military invasion, the first time this has happened in Europe since the Second World War. It has violated its solemn pledge in the 1994 Budapest accords to uphold the territory of Ukraine after Kiev agreed to give up its nuclear weapons.

重武装のロシアは軍事侵攻で認知されてる国境をひっくり返したし…こんなことがヨーロッパで起こるって、第二次世界大戦以来初めてだし。

ウクライナ政府が核兵器放棄に合意したらウクライナの領土を保持します、っていう1994年の厳粛なブダペスト協定を破ったわけでしょ。

To the extent that Vladimir Putin has been checked, it is in part because he has so far failed to break Europe's unified front. He admitted to Bild Zeitung this week that Western sanctions are "severely harming Russia", as indeed they are, since the freeze on foreign funding has compounded the crash in oil prices.

ウラジーミル・プーチン露大統領も或る程度は止められてるけどね。

大統領は未だヨーロッパの統一戦線を崩せてないからってのもあるよね。

今週はビルト・ツァイトゥング紙に、西側の制裁は「ロシアをフルボッコにしてる」って白状してたし。

確かにフルボッコだもんねえ。

海外からお金を引っ張れないことが石油暴落に火に油なんだから。

Yet he is still testing the credibility of Nato's Article 5 on a weekly basis. Nato jets had to scramble 160 times last year to intercept Russian aircraft over the Baltics.

でも大統領はまだまだ毎週、NATOの集団的自衛権をご確認中ですよね。

昨年は、NATOの戦闘機がバルト地方領空のロシアの戦闘機に対して160回も緊急発進したし。

It is a little disturbing that India, Brazil and South Africa - though democracies - have refused to utter a whisper of reproof against Russia for tearing up the rules of global governance. The "Brics" alliance comes first.

インドとブラジルと南アフリカ(民主主義国だけどさ)がグローバル・ガバナンスのルール破りを理由にロシアに小言を言うのを拒否ったってのは、ちょっとヤだけど。

『BRICS』の輪が先ってか。

David Cameron did not, of course, know that the world was about to turn nasty when he first set the EU referendum in motion in early 2013, but critics are clearly right that this is a terrible time for Britain to throw a tantrum.

言うまでもなく、デイヴィッド・キャメロン英首相が2013年初頭に初めてEU加盟に関する国民投票の話を始めた時、世界がとっ散らかりそうになってるなんてわかっちゃいなかったんだけど、今は英国が癇癪玉をブン投げるには最悪のタイミングだって言ってる批判組はきっぱり正しいよね。

Even so, it is a stretch to argue that Britons should forgo their one chance to restore full parliamentary control over their laws, courts and borders, given that this referendum is surely the only chance they have to issue their verdict on 40 years of EU conduct. Alea iacta est.

だとしたってだよ、英国は議会の法律、裁判、国境に対するコントロールをフル復活させる唯一のチャンスを棒に振るべき!とかって言い過ぎじゃね?

この国民投票が40年間のEUのやりたい放題行いに対する審判を出さなきゃならない唯一のチャンスだってことを思えばさあ。

賽は投げられたんだよ。

There is no necessary reason why Brexit should in any way alter the UK's role in the security structure. It remains a member of Nato. European defence is, in any case, a Franco-British venture, and this would go on exactly as before.

ブレギジットが安全保障機構における英国の役割を変えなきゃなんない理由なんてないからね。

NATO加盟国なのはそのままだし。

どっちにしろ、欧州防衛なんて仏英がやってることなんで、これは全くそのまんまでしょ。

Nor should we forget what happened when France and Britain went to war in Libya in 2011 to prevent a massacre in Benghazi, backed by the Arab League, Spain and Italy, and acting under the United Nations' "duty to protect".

それに、フランスと英国が2011年に、アラブ連合、スペイン、イタリアの支持を受けて国連の「保護する責任」の下で、ベンガジでの大虐殺を防ぐためにリビアに突っ込んでったらどうなったか、ってことも忘れちゃいけないよね。

Germany lined up with the dictatorships in the Security Council against its EU allies, much to the disgust of former vice-chancellor Joschka Fischer. You can argue that the Libyan campaign was ill-conceived, but you cannot pretend that there was any such thing as an EU foreign policy.

ドイツは安全保障委員会で偉そうにEUの仲間達に反対の立場をとったよね。

副首相のヨシュカ・フィッシャー氏は思いっ切り嫌がってたけどね。

リビア侵攻は間抜けだったって言えるかもしれないけど、EU外交政策なんてもんがあるフリも出来ないからね。

Needless to say, Washington wants Britain inside the EU tent making the Atlanticist case for it. We know from declassified State Department files that US intelligence agencies funded the proto-EU movement in the 1950s and 1960s, using a network of spies from the former Office of Strategic Services under General William Donovan to funnel money to front groups.

言うまでもないことだけどさ、米政府は英国にEUに残留してほしいんだよね。

でもって汎大西洋主義の主張をしてほしいんだよね。

機密扱いから外された米国務省の文書からわかるけど、米情報部は1950年代と1960年代に、フロント団体に資金を流すために、ウィリアム・ドノバン将軍指揮下の旧戦略諜報局のスパイ網を使って、EUムーブメントの芽に資金援助してたわけよ。

The documents show that leaders of the European Movement and others who played a key role in the creation of European Community were treated as hired hands in Washington's Cold War strategy, receiving half their budget from the US. The EU has always been an American project, even if it later slipped US control.

この文書からは、欧州共同体創設の立役者になったヨーロピアン・ムーブメントだのなんだのの指導者は米国の冷戦戦略の雇われ人みたいに扱われてて、予算の半分を米国からもらってたってことがわかるんだよね。

America prefers to deal with a unified Europe as a matter of convenience and its anti-Brexit rhetoric should be taken with a pinch of salt. The White House would come to terms with the reality of British withdrawal within 24 hours, seeking the best way to perpetuate a historic alliance under what is for them slightly altered circumstances. The relationship would probably be even closer.

米国は統一ヨーロッパの方が便利だからそっちを相手にしたいわけだから、アンチ・ブレギジットなトークは割り引いて聴くべきだね。

米政府は英国のEU離脱って現実を24時間以内に受け容れて、彼らにとっちゃ若干の状況の変化の下で歴史的同盟を作る最善の方法を模索するでしょうよ。

この関係は多分、今までよりもっと近くなるだろうね。

An incendiary column by a Dutch writer in The Guardian this week argued that the EU should "turn the tables on bullying Britain" and punish us for kicking Europe when it is down, and for behaving badly when the world is going to ruin. He urged Brussels to "spell out all the ways in which we will make the English suffer".

今週ガーディアン紙に載ったオランダ人の扇動的なコラムが、EUは「英国叩きに転じる」べき、とか、へたってるヨーロッパを叩いて、世界が破滅に突き進んでる時に不良三昧な英国に鉄槌を!とか言ってたっけね。

でもって「英国を苦しめる全ての方法を詳しく教えろ!」とか欧州委員会に迫ってました。

It is an attitude one encounters from time to time in the corridors of the Berlaymont and the Justus Lipsius building, but it is an odd argument to make if you are worried about global stability. European leaders must operate in the real world. They will surely be keener to bury the hatchet and reach a modus vivendi with the UK as soon as possible, precisely because the strategic stakes are so high.

こういう態度ですよ、こういう態度。

欧州委員会と欧州理事会のビルを繋ぐ廊下で時々聞こえてくるのね。

でも世界の安定が心配なあんたにしちゃオカシナ言い分じゃね?

ヨーロッパの首脳陣は現実の世界で活動しなきゃならんのよ。

あの人達なら、可及的速やかに矛を収めて英国と暫定協定を結びたいって思うでしょうよ。

正に、戦略的なステークが高過ぎるからって理由でね。

Personally, I have not yet decided how to vote, hesitant perhaps because I have spent so much of the past quarter-century grappling with the politics of Europe. My decision will be based on:

個人的には、どっちに入れるか決めてません…もしかしたら、この四半世紀の大半をヨーロッパ政治で費やしちゃったから二の足踏んでるのかもね。

僕の決断のベースは以下の通り。

1) Whether Brexit poisons relations between England and Scotland, and whether it creates an impossible situation for Ireland, a country for which we have a special duty of care. Concord within these Isles' matters must be paramount.

ブレギジットがイングランドとスコットランドの関係を悪化させるかどうか、それが僕らに特殊注意義務があるアイルランドで厄介事を引き起こすかどうか。この島々の調和が最優先でなくちゃいかんわけ。

2) Whether Britain's withdrawal would upset the internal chemistry of the EU, lead to a toxic German hegemony that the Germans themselves do not want, and ultimately set in motion a disorderly breakdown of the European system.

英国のEU脱退がEU内部のケミストリーをバタバタにして、ドイツ人だってゴメンな上に、いずれヨーロッパのシステムを無秩序にぶっ壊す、毒々独覇権を生んじゃうかどうか。

3) Whether the whole process of EU integration has run it course, and it is safe to conclude that our sovereign parliaments will be respected, or whether the elites will continue to seize on every crisis to push further.

EU統合プロセスが完了したかどうか、そして僕らの議会が尊重されると結論付けて良いかどうか、またはエリート共が更に推し進めるためにあらゆる危機を利用し続けるかどうか。

4) Whether we can share a judicial union - with an automatic EU arrest warrant on the word of a magistrate, who may or may not be a scoundrel - with three or four member countries under authoritarian control, either led by pocket-Putins, or without a safe rule of law and a free press, and in two cases essentially mafia states.

詐欺師かもしれないし詐欺師じゃないかもしれない治安判事の言葉で自動的に欧州逮捕令状を出しちゃったり、ミニ・プーチンが親分か安全な法の統治も自由な報道もないような独裁国家が3つ、4つあったり、2つは基本的にマフィア国家だったりする連中と、司法同盟をシェア出来るかどうか。

Theresa May's decision to opt back into 35 criminal and police "JHA" measures when we had a legal opt-out will weigh heavily. She did so overriding the scrutiny reserve resolution of Parliament and in breach of Cabinet Office guidelines.

合法的にオプトアウト出来た時に、テリーザ・メイ内相が35の刑事警察『司法内務』措置をOKしちゃったのが後々厄介そう…。

あの方、議会の留保権を覆した上に、内閣府のガイドラインに違反してOKしたんでしたよね。

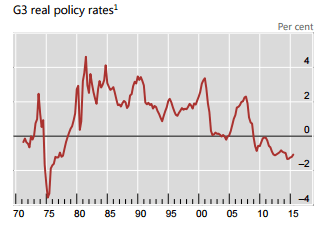

5) Whether the eurozone can ever be made to work, or whether it is a doomsday machine with a depressionary Fiscal Compact and misaligned exchange rates that will grate forever, so distorting the EU that its all-consuming mission is just to save the euro, and by whatever means.

ユーロ圏がいずれなんとかなるのかどうか、それとも永遠にもめごとを作り続ける貧乏神な財政協定と歪みまくり為替レート付の、何が何でもどんな手を使ってもユーロ救済!しか視野になくなるくらいEUを歪曲し過ぎた、終末御招きマシーンなのかどうか。

Any scare tactics, let alone threats from Brussels, will harden British euroscepticism. An appeal to altruism, to the national myth of fair play, has a much higher chance of succeeding.

欧州委員会からのはモチロン、脅し作戦なんか英国人の欧州統合懐疑の火に油だからね。

利他主義とか、フェアプレーとかいう英国神話とかへのアピールの方が遥かに成功する確率高いから。

As for Mr Cameron's four negotiating points: what were they again?

キャメロン首相の4つの交渉ポイントについては…なんだったっけ?