そして、お願いですから、選挙を馬鹿にするのは止めて下さい。

民主主義は僕らの剣なのですから。

わかるわー。

投票したって無駄だから、って言うのは、したこともない人間が言う資格のある台詞じゃないでしょ。

そういう話じゃないんだけど、と言ったところで無駄だけどね、というのは、そういう話じゃないんだけどねと話したことがあるワタクシには言う資格のある台詞です。

親が子供に「言っても無駄」。

妻が旦那に「言っても無駄」。

旦那が妻に「言っても無駄」。

おかしなのが当選出来ちゃうことにフラストレーションがたまるのはわかりますし、普通選挙は勘弁してほしいと思っているのは本当ですが、でもそれとこれとは話が違う。

ま、投票したって無駄だからとかいう層には最初から選挙権なんて与えないで下さいよ、と思っていることは内緒じゃありません。

There is talk of revolution in the air

(革命のかほり)

By Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph: 11:00PM GMT 20 Nov 2013

民主主義は僕らの剣なのですから。

わかるわー。

投票したって無駄だから、って言うのは、したこともない人間が言う資格のある台詞じゃないでしょ。

そういう話じゃないんだけど、と言ったところで無駄だけどね、というのは、そういう話じゃないんだけどねと話したことがあるワタクシには言う資格のある台詞です。

親が子供に「言っても無駄」。

妻が旦那に「言っても無駄」。

旦那が妻に「言っても無駄」。

おかしなのが当選出来ちゃうことにフラストレーションがたまるのはわかりますし、普通選挙は勘弁してほしいと思っているのは本当ですが、でもそれとこれとは話が違う。

ま、投票したって無駄だからとかいう層には最初から選挙権なんて与えないで下さいよ、と思っていることは内緒じゃありません。

There is talk of revolution in the air

(革命のかほり)

By Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph: 11:00PM GMT 20 Nov 2013

Pre-revolutionary grievances are simmering in half the world, openly in France and Italy, less openly in Russia and China

革命前の不満が世界の半分でグツグツしています。フランスとイタリアではあからさまです。ロシアと中国ではやや控えめです。

Russell Brand is more right than wrong. Pre-revolutionary grievances are simmering in half the world, openly in France and Italy, less openly in Russia and China.

ラッセル・ブランドはどちらかというと正しいのです。

革命前の不満が世界の半分で、フランスとイタリアではあからさまに、ロシアと中国ではやや控えめに、グツグツしています。

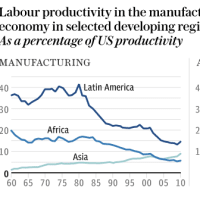

The Gini Coefficient measuring income inequality has been rising for 25 years almost everywhere, thanks to the deformed structure of globalisation.

所得格差を測るジニ係数は、25年間、ほぼありとあらゆる場所で上昇しています。

グローバライゼーションの歪んだ構造のおかげであります。

Companies can hold down wages in the West by threatening to decamp to the East. "Labour arbitrage" boosts the profit share of GDP and eats into the share of workers.

企業は、東側に移転するぞと脅して、西側で賃金を押し下げることが出来ます。

「労働アービトラージ」がGDPにおける利益の割合を押し上げ、労働者の分を侵食しています。

That is how Volkswagen extracted pay cuts at German plants in 2005. The German reforms now being exported to Club Med are why Germany's Gini index has soared and why German life expectancy is falling for the poor.

フォルクスワーゲンは2005年、そんな風にしてドイツで賃金引き下げを成功しました。

ドイツの改革が現在地中海クラブに輸出されていることこそが、ドイツのジニ係数が急上昇し、貧乏ドイツ人の寿命が短くなっている所以です。

It is also why the Social Democrats are taking such a hard line in coalition talks with Chancellor Angela Merkel. Even Switzerland is stirring. Voters will decide this Sunday whether to cap top pay at 12 times the lowest rung.

また、独社会民主党がアンゲラ・メルケル独首相との連立協議で、あれほどの強硬姿勢を取っている所以でもあります。

スイスですらグツグツしています。

有権者は来る日曜日、賃金の上限を最低グループの12倍に制限するかどうか、決定します。

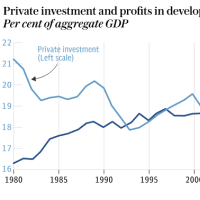

The US Congressional Research Service says the income share of the richest 1pc of Americans reached a record 19.6pc last year.

米議会調査部によれば、米国人の最高所得層1%が占める所得の割合は昨年、史上最高の19.6%に達したそうです。

It never rose above 10pc for the whole post-War era until the mid-1980s. The 1pc Club has bagged 95pc of all gains since the Lehman crisis.

戦後、1980年代中盤まで、これが10%を上回ったことはありませんでした。

この1%クラブはリーマン危機以降の利益の95%を手に入れています。

Such extremes must ultimately threaten political consent for market capitalism. Yet quantitative easing as conducted in the rich countries risks making matters worse. The money is leaking into asset booms, without much economic trickle down.

このような極端は、いずれ、市場資本主義に対する政治的合意を脅かすに違いありません。

とはいえ、先進国で実施されている量的緩和策が、事態を悪化させています。

マネーは資産バブルへとリークしつつ、大したトリックルダウンは起こっていません。

The Bank for International Settlements says the credit markets are becoming unstable again. A hunt for yield is creating a stampede into high-risk assets, "a phenomenon reminiscent of exuberance prior to the global financial crisis".

BISは、信用市場は再び不安定化しつつあると言っています。

金利ハンティングは高リスク資産に資金を突撃させています。

「世界金融危機前の熱狂を彷彿とさせる現象」です。

The 10-year Shiller price-to-earnings ratio for Wall Street's S&P 500 is 50.3pc above its historic average, and higher than before the 1987 crash. Yes, it can go even higher. But should the US Federal Reserve try to push it there by purchasing the $85bn of bonds each month?

シラーPERは史上平均を上回る50.3%に達しており、1987年のブラックマンデー以前すらも上回っています。

はい、しかももっと上昇することもあり得ます。

でも、FRBは毎月850億ドルという債券購入によって、そこまで押し上げようとすべきなんでしょうか?

Even as stocks soar, world trade is becalmed, and the West is still stuck in a contained depression.

株価が急騰する中でも、世界貿易はシーンとしていますし、西側は相も変わらずどうしようもない不況にはまったままです。

Manufacturing output is still down 3pc from its pre-Lehman peak in the US, 6pc in Germany and the UK, 7pc in Japan and France, and 12pc in Italy. Compare that to the 60pc surge in US factory output over the same time lapse in the 1990s. It is another world.

製造業生産は今もリーマン危機以前のピークを下回ったままで、米国は-3%、ドイツと英国は-6%、日本とフランスは-7%、イタリアは-12%となっています。

一方、米国の構造生産は1990年代の同時期、60%も急激な回復を見せました。

全く別世界ですね。

The US workforce shrank by 755,000 in October. The labour participation rate for men dropped to 69.2pc, the lowest since data began in 1948. Discouraged workers are dropping off the rolls.

米国労働力は10月、755,000人減少しました。

男性の労働参加率は69.2%まで下落しており、これは1948年に記録が採られ始めて以来最低です。

萎えた労働者は仕事を探すことすらやめています。

Former US Treasury Secretary Larry Summers says the US is trapped in "secular stagnation", a bad equilibrium where the interest rate needed to keep growth alive may be as low as minus 3pc.

元米財務長官のラリー・サマーズに言わせれば、米国は「長期的不況」に、成長を持続させるために金利を最悪-3%まで低くしなければならない可能性のある悪い均衡にはまっているそうです。

It takes fresh bubbles to keep the show on the road, and it threatens to become "chronic and systemic". This is our brave new world. If Mr Summers is right, we need to go to the next stage of QE. Rather than relying on more bond purchases, the stimulus could be injected into the veins of the economy, or into the "income stream" in the words of the late Milton Friedman.

持続のためには新たなバブルが必要であり、それは「慢性的かつ総体的」になる危険性があります。

これは我らが勇敢なる新世界です。

サマーズ氏が正しければ、僕らは新たなQEを始めなければなりません。

債券の追加購入に依存するのではなく、経済の血管、または故ミルトン・フリードマンが「所得の流れ」と呼ぶものに、刺激を注入することが出来るでしょう。

"We can spend it on roads, railways, smart electricity grids, or anything we want," said Lord Turner, ex-chief of the Financial Services Authority. "Or we can cut taxes, targeting employers' national insurance so that it creates jobs here and does not leak out."

「道路、鉄道、スマートグリッド、何でも好きなものに金を使える」と元FSA長官のロード・ターナーは言います。

「さもなければ、雇用者の保険料負担を狙った減税が出来る。そうすれば雇用は増えるし金もリークしない」

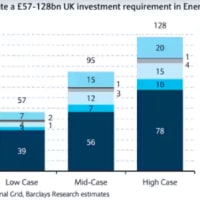

Professor Richard Werner, from Southampton University, suggests "Green QE", a £50bn blitz of spending on wind turbines and solar panels with funds created out of thin air by the Bank of England.

サウサンプトン大学のリチャード・ワーナー教授は、「グリーンQE」を提案しています。

これは風力タービンと太陽光パネルに500億ポンドを投じる案です。

お金は、イングランド銀行がどこからともなく生み出します。

Exactly the same could be done by the Fed and the Bank of Japan. "There is a whole spectrum of things you can do," he said.

FRBや日銀も全く同じことが出来ます。

「ありとあらゆることが可能だ」とロード・ターナーは言いました。

Or we might want to erect 300,000 homes on brownfield sites (not in my village, of course). This would help drive down ratio of house prices to incomes, rather than trying to drive it up. The point is that QE is versatile once you break free of central banks shibboleths.

または、利用されなくなった工業用地に(もちろん、僕の村じゃありませんよ)30万戸の住宅を建てるのも良いかもしれません。

これは住宅価格の対所得比率を、押し上げるのではなく、押し下げる助けになるでしょう。

肝心なのは、中銀のマンネリを忘れてしまえば、QEは万能だということです。

The constraint is that money should be used for "one-off" projects, aimed at raising the long-term dynamism of the economy. "Central banks are terrified of going into this space. They are afraid that it will be used to excess," said Lord Turner.

制約があるとすれば、それはマネーを経済の長期的なダイナミズムを改善することを狙った「一回限り」のプロジェクトに使わなければならないということです。

「中央銀行はこの領域に踏み入れるのを恐れ戦いているからね。連中は過剰なことに使われるんじゃないかと思っている」とロード・ターナーは言います。

The authorities can mop up excess liquidity to avoid inflation when the time comes by restoring reserve requirements on lenders, in abeyance since the 1980s. You could go further. You could reverse QE bond purchases - deliberately forcing down asset prices - while offsetting this with a switch to fiscal spending covered by printed money.

当局はインフレを回避するために、1980年代以降やってませんが、その時が来れば銀行に対する預金準備比率を回復させることで、過剰な流動性を吸収することが出来ます。

もっと出来ますよ。

量的緩和で購入した債券をリバースさせる、つまりわざと資産価格を下落させながら、これのダメージを紙幣を増刷することによる財政支出に切り替えることでオフセットすることが出来ます。

You might even raise interest rates, exactly the opposite of what the Fed is trying to do.

FRBがやろうとしていることの真逆、利上げだって可能かもしれません。

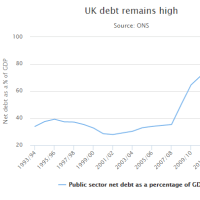

As for the debt created by this quasi-fiscal putsch, it is an accounting fiction. The government can issue zero-interest consols. Past deficits can be monetised by shuffling the QE furniture. Britain can slash its debt from 95pc of GDP to nearer 70pc by legerdemain. If France, Italy, and Germany want to do it the hard way, they guarantee a lost decade.

こんな感じの準財政出動で生み出された借金はどうよと言いますと、会計上のフィクションです。

政府はゼロ金利のコンソル債を発行出来ますから。

過去の借金は量的緩和のツールをあれこれいじることで、マネタイズ出来ます。

英国はこのトリックを使えば、謝金をGDPの95%から70%近くまで減らせます。

フランス、イタリア、ドイツが大変なやり方をお好みなら、失われた十年が訪れるのは確実ですね。

There is such a thing as a free lunch. It is called QE in a deflationary world. Lord Turner says it may even be necessary to wipe out this debt openly - rather than in the underhand way happening now - in order to convince people that stimulus is for ever.

タダメシってあるんですよ。

それはデフレ世界ではQEと呼ばれています。

ロード・ターナーは、皆に刺激策は永遠です!と納得させるために、この借金を今みたいなコソコソしたやり方ではなく、あからさまにナイナイすることは必要ですらあるかもしらん、と仰います。

To those who say this violates the Weimar taboo, the answer is that near anarchy in Germany under reparations in 1923 tells us nothing about our current predicament.

これはワイマールのタブー破りニダ!という人には、1923年で賠償金の支払いに窮していたドイツで起こった無政府状態まがいの状態なんぞ、今現在進行形の問題とは関係ないんだと言ってやりましょう。

We live in a deflationary age more akin to the 1930s. The apostles of orthodox economics at that time - Irving Fisher, and Chicago's Henry Simons - floated just such plans for "overt monetary financing" in slumps.

僕らは1930年代に似たデフレ時代にあるわけですよ。

当時のオーソドックスな経済学の提唱者(アーヴィング・フィッシャーやシカゴのヘンリー・シモンズ)は、スランプ中の「過剰なマネタリー・ファイナンス」のために正にこんな計画をぶち上げていました。

Japan's Takahashi Korekiyo carried out a live experiment from 1931-1936. The fiscal and monetary double shock achieved "escape velocity" within two years. Japan was the first major country to recover from the Depression.

日本の高橋是清は1931-1936年にこの実験を実行しました。

財政と金融のダブルショックで、2年もたたない内に「脱出速度」に達しました。

日本は大恐慌から回復した最初の先進国だったのですよ。

If you are worried about central bank independence, the bank could have the same powers to calibrate fiscal stimulus as it enjoys over monetary stimulus. It could leave it to parliaments decide how to spend the money. None of this is beyond the wit of man.

中銀の独立性がご心配?

中銀には金融刺激策をやりながら財政刺激を調整する権限だって与えられますから。

金の使い道は議会に任せることだって出来ますし

これのいずれも人知の及ぶところではないってことはないのであります。

To Russell Brand I would say, you are too harsh on British leaders. Tories and Liberal Democrats have responded to the national crisis with grace and impressive discipline, as Labour would undoubtedly have done too. British institutions have worked. And please, stop talking down the vote. Democracy is our sword.

ラッセル・ブランドには、君は英国の指導者達に厳し過ぎじゃないかねと申し上げたい。

保守党と自民党は、品位と目を見張るほどの規律を以って国家の危機に対応しているのであって、労働党も間違いなくそうしたでしょう。

英国の制度は機能しました。

そして、お願いですから、選挙を馬鹿にするのは止めて下さい。

民主主義は僕らの剣なのですから。