How far it seems from the heady optimism a decade ago when EU leaders launched the euro and talked of Europe’s rise to economic hegemony by 2010.

きらきらしい夢が溢れていた十年前が、遠い昔のように思える。

そう、EU首脳陣がユーロを発足させ、ヨーロッパが2010年までに経済覇権を握るのだ、などと言っていたあの頃だ。

By then they were endowing the EU with the apparatus of full-blown state. A “foreign office” (High Rep), with its own intelligence cell and military staff with nine generals and 57 colonels; a Euro-army (rapid reaction force), backed by 100,000 troops, 400 aircraft, and 100 ships to project power across the globe; a proto-FBI (Europol); a satellite system (Galileo); they even created a Directorate of Justice and Home Affairs... Home Affairs?

その頃までに、彼等はEUをいっちょ前の国家にする装備を与えていた。

独自のインテリジェンス・セルと将軍9人と大佐57人から成る軍事スタッフを持つ『外務省(High Rep)』、世界中で力を見せ付けるための兵士10万人、航空機400機、艦船100隻を備えたユーロ軍(緊急展開軍)、プロトFBI(欧州警察組織)、衛星システム(ガリレオ)、そしてなんと司法内務省まで創設した…って、内務ですか?

They launched a Philadelphia “Convention” to draft Europe’s Constitution – “the Treaty to end all Treaties” – which I had the task of covering. Launched at Laeken, allegedly to bring Europe closer to the citizens after a spate of anti-EU riots and “No” votes, it was hijacked by insiders hell bent on forging a Super-Etat, in perpetuity.

彼等は欧州憲章(『全条約を終了させるための条約』)の草案作成のため、フィラデルフィア『コンベンション(制憲協議会)』を開始した(ちなみに、僕はこれの取材を担当した)。

ラーケンで幕が切って落とされ、相次ぐアンチEU暴動と「NO」投票の後、ヨーロッパを市民により近付けるなどと謳った協議会は、永久に、スーパー共同体結成狂信者のインサイダーに乗っ取られた。

Few in Europe’s talking shops had a serious thought then for China, let alone India, or Vietnam. The world was seen in bipolar, almost Manichean terms: Europe against America, a “friendly” rivalry like those poisonous football matches between Celtic and Rangers, or Barcelona and Madrid.

当時、インドやベトナムは言うまでもなく、中国について真剣に考えていた者は、ヨーロッパの井戸端会議では殆ど皆無だった

世界は二極化する、殆どマニ教的に、ヨーロッパvs米国、という「フレンドリー」なライバル関係になる、と思われていた。

ケルトvsレンジャースとか、バルセロナvsマドリッドの悪意のこもったサッカーの試合みたいなものになるだろう、と。

As Europe subsides into its new role as a museum piece, Britons who are instinctively Euro-sceptic or simply have more natural affinity with the English-speaking world – or indeed, like my 19-year-old son, with China – can justifiably ask how far this country should contort itself to take part in the EU project.

ヨーロッパが博物館の展示物という新たな役割に落ち着く中、本能的にEUに疑いの目を向けている、または、単に英語を話す国々とより自然に親しみを感じている(もしくは、僕の19歳の息子のように中国に親しみを感じている)英国人は、この国がどこまで己を曲げてEUプロジェクトに参加すべきか、当然問いかけられるだろう。

For years we believed – or were scared into believing – that the strategic and economic price of jumping off the integrationist conveyor belt would be too high. It may be time to turn this argument on its head. How worthwhile is it to remain a member of an inward-looking club when the locus of creative dynamism is elsewhere?

何年もの間、僕等はこう考えてきた(さもなければ、思うよう脅されてきた)。

統一へのベルトコンベアから飛び降りる、戦略的代償と経済的代償は余りにも高いぞ、と。

そろそろこんな理屈は考え直すべきじゃないだろうか。

クリエイティブ・ダイナミズムの中核が別の場所にある時に、引きこもりクラブのメンバーで居続けることがなんぼのものよ?

This has become a piquant question as Brussels seizes on the banking crisis to extend control over the City and our finance industry, worth 8 per cent of GDP and generating £50 billion a year surplus on the current account.

欧州委員会が銀行危機を口実に、シティと英国の金融産業に、つまりGDPの8%を占め年間500億ポンドもの黒字を経常収支にもたらす、これらに支配の手を伸ばそうとしている今、「なんぼのもんよ?」は面白い問いかけとなった。

Simon Tilford from the Centre for European Reform says British Euro-sceptics like to have their cake and eat it: “Euro-sceptics appear to believe that a Britain outside the EU would remain part of the single market, but that it would be freed from the need to abide by EU regulation. In short, Britain could enjoy all the benefits of access to the single market but none of the costs. This is incoherent. A retreat would achieve nothing but impotence.”

欧州改革センター(CER)のサイモン・ティルフォードは、イギリスの欧州統合懐疑派は一挙両得したいんだ、と言う。

「ユーロスケプティックは、EU圏外にある英国は、単一市場の一部であり続けながら、EU規制を守らなくても良い、と考えているようだ。要するに、英国は単一市場の恩恵は全て頂くが、代償は一切払わないよ、ってことだ。これは支離滅裂だ。脱退したって何も出来なくなるだけで、得るものなんかないね」

Mr Tilford is right. There is a lack of rigour and often a defeatist assumption that Britain never gets its way in Europe, never has allies, and is forever at the mercy of Franco-German villainy.

ティルフォード氏の言う通りだ。

厳しさに欠けている上に、英国はヨーロッパじゃ何も思い通りにならないだの、友達もいないし、永遠に極悪非道の仏独連合の好き勝手にされるだの、負け犬根性の敗北主義クサイ思い込みもある。

It looks otherwise to French and German journalists in Brussels. But then, each of Europe’s fractious tribes thinks that somebody else is in charge. That is the elemental flaw in the project. Psychologists call this an “ownership” problem. The owners are the 28,000 fonctionaires on high-paid EU tenure.

ブリュッセルにいる仏独ジャーナリスト勢には、逆に見えてるんですが、なにか?

とはいえ、まあ、欧州部族はどこも「ハンドル握ってるの俺じゃないし」と思っているようだ。

これだよ、これ。

EUプロジェクトの根本的な欠陥だ。

心理学者はこれを「保有」問題と呼ぶ。

オーナーは、EUの高給取り役人28,000人だけどね。

Paris has reason to gripe. English has displaced French as the lingua franca, with all the subtle advantages that brings. British and Irish officials are ubiquitous in the upper reaches of the directorates that count most: Competition, Single Market, Trade. The last two secretary-generals of the Commission have been Irish, a far cry from Emile Noel, who ran it as a replica of the French civil service for 30 years. It is why the Commission became for a while an engine of free market reform.

フランス政府は愚痴って当たり前だ。

英語のせいでフランス語は共通語から放り出されたんだから。

おかげで、共通語であることによる微妙なアドバンテージが全部お釈迦だ。

競争政策に単一市場と、一番重要な総局の上層部は、英国人とアイルランド人だらけ。

欧州委員会の過去2人の委員長はアイルランド人だったし。

フランスの公務員のレプリカとして、これを30年間まわしていたエミール・ノエルとは大違いだ。

だからだよ、しばらくの間でも、欧州委員会が自由市場改革のエンジンになったのは。

最新の画像[もっと見る]

-

S&P:ハード・ブレグジット化で英国の準備通貨ステータスについて警告

8年前

S&P:ハード・ブレグジット化で英国の準備通貨ステータスについて警告

8年前

-

S&P:ハード・ブレグジット化で英国の準備通貨ステータスについて警告

8年前

S&P:ハード・ブレグジット化で英国の準備通貨ステータスについて警告

8年前

-

ヨーロッパがハード・ブレグジットに粘着するなら、そうなるでしょう

8年前

ヨーロッパがハード・ブレグジットに粘着するなら、そうなるでしょう

8年前

-

英国は英ポンド安を受け容れるべきであり、更に下落する必要あり、と元イングランド銀行総裁&為替の神様

8年前

英国は英ポンド安を受け容れるべきであり、更に下落する必要あり、と元イングランド銀行総裁&為替の神様

8年前

-

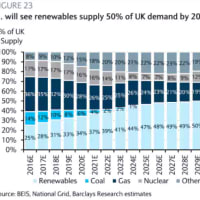

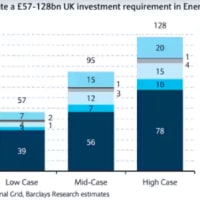

血で血を洗う競争が洋上風力発電コストを想定外の水準に叩き落とす

8年前

血で血を洗う競争が洋上風力発電コストを想定外の水準に叩き落とす

8年前

-

血で血を洗う競争が洋上風力発電コストを想定外の水準に叩き落とす

8年前

血で血を洗う競争が洋上風力発電コストを想定外の水準に叩き落とす

8年前

-

血で血を洗う競争が洋上風力発電コストを想定外の水準に叩き落とす

8年前

血で血を洗う競争が洋上風力発電コストを想定外の水準に叩き落とす

8年前

-

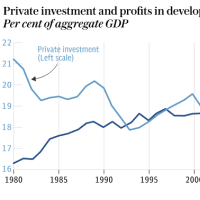

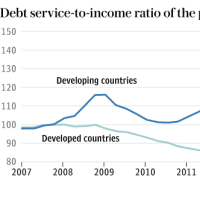

国連、世界金融危機の第3弾を危惧…前代未聞のデフォ付きか

8年前

国連、世界金融危機の第3弾を危惧…前代未聞のデフォ付きか

8年前

-

国連、世界金融危機の第3弾を危惧…前代未聞のデフォ付きか

8年前

国連、世界金融危機の第3弾を危惧…前代未聞のデフォ付きか

8年前

-

国連、世界金融危機の第3弾を危惧…前代未聞のデフォ付きか

8年前

国連、世界金融危機の第3弾を危惧…前代未聞のデフォ付きか

8年前