Emerging markets displace Europe as fulcrum of world risk

(世界リスクの支点は、ヨーロッパから新興市場に)

By Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph: 8:17PM BST 05 Jun 2013

(世界リスクの支点は、ヨーロッパから新興市場に)

By Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph: 8:17PM BST 05 Jun 2013

There is a wicked double edge to the emerging-market boom that has so enthralled us for the past decade. The economies of these rising powers are by now big enough to shake the entire world if they come off the rails.

この10年間、僕らをあれほど魅了してきた、新興市場ブームに忌まわしい諸刃の剣が突き付けられています。これらの新興経済はこれまでに、脱線すれば全世界を揺るがすほどの規模に成長しました。

Some feared this might happen in 1998 when Russia defaulted and East Asia's currency crisis span out of control, a drama precipitated by a rising dollar. Contagion spread to western Europe, causing the pre-euro "convergence play" to snap back violently.

一部の人々は、米ドルの上昇をきっかけとする、ロシアがデフォルトし東アジアの通貨危機が制御不能になった1998年に、これが起こるのではないかと危惧していました。

影響は西欧に広がり、ユーロ発足前の「収束の動き」を激しく反動させました。

The US hedge fund Long Term Capital Management was caught $100bn (£65bn) short as bond spreads surged in Club Med, and equities plunged. The threat of a chain reaction was serious enough to force emergency rate cuts by the Fed. The crisis abated.

米国のヘッジファンド、LTCMは、地中海クラブで債券金利が急騰し株式が暴落する中で、1,000億ドルもの不足に見舞われました。

連鎖反応の脅威はFRBに緊急利下げを強いるほどに深刻でした。

危機は回避されました。

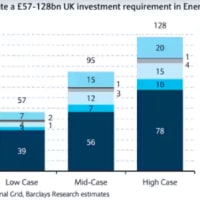

Asia's economy is a much bigger beast today, and so is the emerging market (EM) universe. These countries now account for half of global investment. Gross fixed-capital formation last year by EM powers in the G20 bloc was $6.7 trillion, 48pc of the total. China alone spent $3.85 trillion, eclipsing America at $2.5 trillion - even with the US shale boom.

アジア経済は今では当時を遥かに超える規模となっていますし、新興市場ワールドも同様です。

これらの国々は現在、世界の投資額の半分を占めています。

G20のうち新興経済の昨年の固定資本形成は6.7兆ドルと、全体の48%に上りました。

中国だけでも3.85兆ドルとなり、シェール・ブームに沸く米国(2.5兆ドル)すら脅かしています。

The Chinese figure will surprise nobody who has seen the forest of high-construction cranes in Chengdu or Chongqing, deep in the interior, or passed through railway stations of "Tier III" cities that reduce Waterloo to Lilliputian size.

内陸部の成都や重慶のクレーンの森を目にしたり、ウォータルー駅がちっぽけに見える「ティア3」都市の駅を通った人で、中国のこのようなデータに驚く人はいないでしょう。

"It is the emerging world that is driving global expansion, so we have to watch very carefully for signs of a turn in the cycle," said Julian Callow from Barclays.

「世界の経済成長のエンジンは新興経済なのだから、サイクルが変わるサインにはとても気を付けていなければいけない」とバークレイズのジュリアン・キャロウ氏は言いました。

Indeed we do. My fear is that a China-led BRICS shock will transmit a wave of deflation across the planet, pushing the West over the edge into another downward leg of trade depression.

確かに、気を付けています。

僕が心配するのは、中国主導のBRICSショックが地球全体にデフレの衝撃波を放って、西側を次の貿易不況へと突き落とすことです。

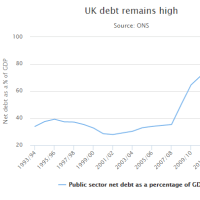

The eurozone polity cannot withstand such a blow. Youth unemployment is above 40pc in Italy, Spain, Portugal and Greece, and "nominal" GDP is contracting across the four countries, meaning that high debt is rising on a shrinking base.

ユーロ圏はこんな衝撃に耐えられません。

イタリア、スペイン、ポルトガル、ギリシャでは若年失業率が40%を突破しており、「名目」GDPはこの4か国全てで縮小しています。

これは莫大な債務が縮小するベースの上で増大しているということです。

Another twist of the deflation knife will be lethal.

このデフレの刃がもう一度光れば、致命的でしょう。

America is in better shape, but it is hovering near stall speed. The ISM manufacturing gauge fell below the "boom/bust line" of 50 in May. The most draconian fiscal tightening in half a century is starting to bite.

米国はまだマシですが、それでも停止ギリギリの速度をさまよっています。

5月のIMF製造業指数は「ブーム・バスト・ライン」の50を下回りました。

半世紀ぶり最悪の財政引き締めが本格化し始めているのです。

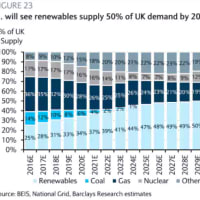

Whether or not the EM slowdown is an inflexion point, or just a refreshing pause, is now a neuralgic issue. What we know is that manufacturing PMI indices are flirting with contraction across much of Asia, with Latin America and Africa not far behind.

新興経済の減速が転換点になるのか、それともちょっとした休憩に過ぎないのか、それは今の重大問題です。

僕らにわかっているのは、製造業指数がアジアの殆どで縮小に転じそうになっていること、そして南米とアフリカも大差ないことです。

China's PMI index turned negative in May, despite 20pc credit growth in the first quarter. The extra GDP generated by each yuan of credit has dropped to a ratio of 0.17 from 0.85 four years ago. The debt cycle is exhausted.

中国の購買担当者景況指数は5月、第1四半期の20%の信用成長率にも拘わらず、ネガティブに転じました。

信用1元毎に生み出されるGDPは、4年前の0.85から0.17まで減少しました。

信用循環は回り切ったのです。

Societe Generale's Beijing analyst Wei Yao warns that China may be on the verge of a "Minsky Moment", the tipping point when the debt pyramid collapses under its own weight. "The debt snowball is getting bigger and bigger, without contributing to real activity," she said.

ソシエテ・ジェネラル北京のアナリスト、Wei Yao氏は、中国は「ミンスキー・モーメント」目前かもしれないと言います。

ミンスキー・モーメントとは、債務のピラミッドが自らの重みで崩れ去る瞬間です。

「債務の山はどんどん大きくなっているが、実態には何の貢献もしていない」

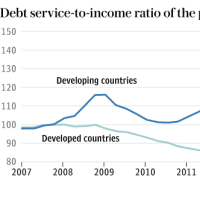

She claimed the debt service ratio of companies has reached a "shockingly high" 30pc of GDP - the typical threshold for financial crises. "The logical conclusion has to be that a non-negligible share of the corporate sector is not able to repay either principal or interest, which qualifies as Ponzi financing," she said.

企業の債務返済比率は、通常金融危機の分水嶺となる、GDPの30%という「衝撃的な高さ」に達した、とYao氏は主張しました。

「論理的には、企業部門の相当な割合が元本も金利も返済出来なくなる、つまりポンジ・ファイナンスに相当する事態に陥るという結論に至らざるを得ない」

The scale is huge. Fitch Ratings says total credit has grown from $9 trillion to $23 trillion in four years. The increase alone is equal to the US banking system.

その規模は巨大です。

フィッチによれば、総与信額は過去4年間に9兆ドルから23兆ドルに増大しているそうです。

この増加分だけでも、米国銀行システムに相当します。

The EM bulls retort that China and the rising powers are protected this time by $10 trillion of foreign reserves, 80pc of all sovereign gold and currency holdings. This will indeed shield them against a currency attack. There will be no exact replay of 1998, when debts were in dollars and fixed exchange pegs blew up.

新興経済ブル派は、中国その他の新興勢力は、今回は80%が金と自国通貨を占める10兆ドルもの外貨準備に護られている、と反論します。

これは確かに通貨攻撃の防御になるでしょう。

米ドル建て債務と固定為替制度が爆発した、1998年の出来事がそのまま繰り返されることはないでしょう。

Yet it will not protect them against the deflationary shock as the Fed withdraws global liquidity, or against their own credit busts. These reserves are a Maginot Line. If China tries to repatriate the money to prop up its own economy, it would push up the yuan, aggravating the contractionary squeeze.

しかし、それでFRBが世界から流動性を引き上げることによるデフレ・ショックから護られるわけでもなければ、独自の信用喪失から護られるわけでもありません。

これらの準備はマジノ線なのです。

中国が自国経済を支えるために資金を引き上げようとすれば、人民元は押し上げられ、縮小を悪化させるでしょう。

Nor are dollar and euro debts trivial, though this time they are private. The IMF's Jose Vinals said foreign borrowing "has been growing at a rapid pace, exposing them to currency risk and leverage".

ドル建て、ユーロ建ての債務も些細なものとは言えませんが、今回は民間です。

IMFのJose Vinals氏によれば、対外債務は「急速に増大しており、これらの国々を通貨リスクとレバレッジにさらしている」そうです。

Standard & Poor's said EM firms raised a record $301bn in fresh debt this year to April, up 42pc from last year.

S&Pは、新興経済の企業は今年1-4月期に史上最高の3,010億ドルを新たに借り入れたと伝えています(前年比+42%)。

The bearish notes are coming thick and fast. HSBC is liquidating much of its EM debt and retreating into US Treasuries, "the least bad apple in the barrel", fearing that the global credit cycle has rolled over.

弱気は急速に強まりつつあります。

HSBCは世界の信用循環が終了したのではないかと懸念して、新興経済の債券の大半を処分し、「一番マシ」な米国債に乗り換えています。

"We are out of virtually all our EM bonds. It is the end of the bull market," said Benoit Anne from Societe Generale. He is expecting "real money" investors to follow hedge funds out of the door. "When and if this kicks off, it will fuel another massive wave of correction," he said.

ソシエテ・ジェネラルのブノア・アン氏は「我々は新興経済の債券は全部処分した。ブル・マーケットの終わりだ」と言いました。

彼は「リアル・マネー」投資家がヘッジファンドに続いて脱出すると予測しています。

「これが起こった時には、次の大規模な調整を本格化させるだろう」

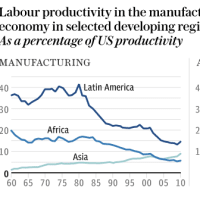

Behind the fading EM story is a relentless loss of competitiveness as reform slackens and productivity growth slows. Nowhere is that clearer than in Brazil, left high and dry with a half-reformed, dirigiste economy when iron ore prices crashed. It faces stagflation, with growth of 0.9pc last year. Manufacturing output is down 3pc below its pre-Lehman peak.

新興経済物語が衰退する背後にあるのは、改革の弱まりと生産性向上の減速につれて起こる、一貫した競争力の喪失です。

どこよりも顕著なのはブラジルで、鉄鉱石の価格が暴落すると、中途半端に改革された統制経済は暗礁に乗り上げました。

スタグフレーションに見舞われて、昨年の成長率は0.9%となりました。

製造業生産はリーマン危機前のピークを3%下回っています。

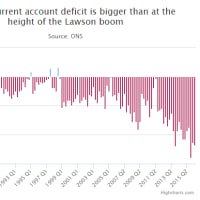

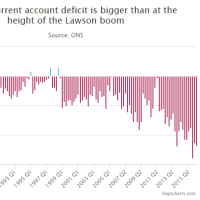

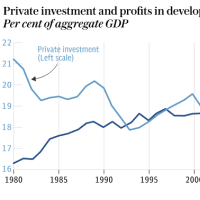

The stock of foreign capital flows into emerging markets has soared from $4 trillion to $8 trillion since 2008, a big enough sum to cause global ructions if the mood turns. That has clearly begun in such countries as South Africa and Turkey, where there is a toxic mix of political risk and current account deficits above 6pc of GDP.

海外から新興市場へ流れ込む資本は、2008年の4兆ドルから8兆ドルに急増し、ムードが変われば世界に大混乱を起こせるだけの規模です。

それは南アフリカやトルコといった国で明らかに始まっています。

これらの国では、政治リスクとGDPの6%を上回る経常赤字という、凶悪な組み合わせが存在しています。

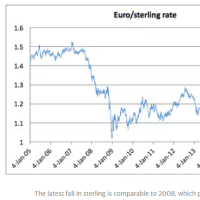

What has set the retreat in motion is fear that the Fed will turn off the credit spigot, draining the dollar liquidity that fuelled the booms. This is what happened under the Volcker Fed in the early 1980s, triggering the Latin American crisis.

資金の引き上げのきっかけとなったのは、FRBが信用の蛇口を締めて、ブームの燃料となった米ドルの流動性を引き上げるのではないか、という懸念です。

これこそ正に1980年代初頭のボルカーFRBの下で起こったことであり、南米危機を引き起こしました。

You might well ask why the Fed's Ben Bernanke would "taper" monthly bond purchases (QE) if there is such a risk of global deflation. But the Fed can be insular at times and is clearly having to pick between poisons.

そのような世界的デフレのリスクがあるのならば、何故ベン・バーナンキFRB議長は毎月の金融緩和の規模を「縮小する」のか、と問われるかもしれません。

しかし、FRBは時に他国はどうでも良くなることがあり、どちらの毒を取るか選択しなければならないのは明らかです。

The latest minutes of its Federal Advisory Council warn of an "unsustainable bubble" if QE continues, and suggest the policy is doing more harm than good in any case. The criticisms are getting under the skin of Fed insiders. Even the Boston Fed's ultra-dove Eric Rosengren now talks of tapering soon.

直近の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録は、量的緩和が続けられれば「持続不可能なバブル」になると警告しており、この政策はいずれにせよ薬よりも毒になっていると述べています。

このような批判はFRBの人々に浸透しつつあります。

ボストン連銀の超ハト派総裁、エリック・ローゼングレン総裁までもが今や、間もなくのQE縮小を口にしています。

Mr Bernanke will not be deterred by a shake-out on Wall Street, for that is what he wants - to curb excess and rein in moral hazard. The rest of the world can only pray that he does not push his point too far.

それこそ、過剰とモラルハザードの抑制こそ彼が望んでいることなのですから、バーナンキFRB議長がウォール街の暴落にひるむことはないでしょう。

米国以外の国々は、彼がやり過ぎないことを祈ることしか出来ません。