○京都国立博物館 特別展覧会 臨済禅師1150年、白隠禅師250年遠諱記念『禅-心をかたちに-』(2016年4月12日~5月22日)

連休の前半(4月末)に行った展覧会について、思い出せる限り書いておく。京博は本館が休館中のため、新館(常設展示館)でこの特別展が行われている。開館と同時に入ると、順路に従って3階から見るよう案内された。会場のイントロダクションには、いくつかの禅寺の写真が飾られていた。天龍寺、永源寺、方広寺(静岡)、向嶽寺(山梨)、相国寺、仏通寺(広島)、万福寺、建仁寺、東福寺、建長寺、円覚寺、南禅寺、国泰寺(富山)、大徳寺、妙心寺。知らないお寺も多い。

禅宗は中国と日本で展開した仏教の宗派。インドの禅を中国に伝えた達磨に始まり、臨済義玄(?-867)に至る歴代祖師の姿を写した彫像や肖像画がはじめに並ぶ。初めて見る作品が意外と多い。『松下達磨図』(一山一寧賛)も東博所蔵だというが記憶にない。京都・真珠観庵所蔵の『臨済義玄像』は迫力があって、いい顔をしているなあ。時代が下って、円爾、無準師範、蘭渓道隆、無学祖元など、なじみの禅僧の名前が続く。書跡もあり。

禅文化の広がりを示す絵画の名品もたくさんあって圧倒された。長谷川等伯筆、天授庵方丈障壁画のうち『祖師図』には、まさに猫を斬ろうとする南泉和尚(南泉斬猫)の姿がある。ひょいとつまみあげられた痩せたトラ猫の無力感が哀しい。抜き身を下げた南泉は笑っているようだが、内心はよく分からない。僊(仙)義梵の脱力感にあふれた『南泉斬猫図』は却って怖いものがある。僊の『寒山拾得・豊干禅師図屏風』(福岡・幻住庵)も突き抜けていて見とれた。ふだん、数奇者好みの禅画しか見ていないので、あらためて僊のすごさを感じる。そして、白隠もいいなあ。白隠は巧い絵もいいが、巧くない絵もいい。

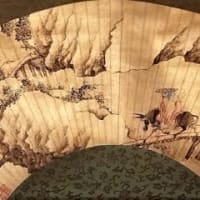

雪村の『呂洞賓図』は久しぶり。これ、呂洞賓の足元に龍がいて、右上の彼方にも龍がいるのは気づいていたが、呂洞賓が持った瓶から立ち上るぼんやりした煙が、小さな龍のかたちを取りつつあることに、今回、初めて気がついた。何度も見ていたのに、全く見えてなかった! 雪舟の『倣梁楷黄初平図』は可愛いなあ。黄初平は「鞭を打って回りの石を羊に変えた」と言われているらしいが、この絵では、二匹の羊がおびえて体を寄せ合っているように見える。

狩野元信の大仙院方丈障壁画のうち『四季花鳥図』8幅がまとめて見られたのはお得な気分だった。だいたい右側の4幅しか出ないから、流れ落ちる瀧が画面の左端にあるイメージなのだが、これ、実は構図の中心に位置しているのだな。伊藤若冲の鹿苑寺大書院障壁画のうち『竹図』を見られたのも嬉しかった。ほとんど抽象化した竹林の図で面白い。

中国絵画も名品揃い。伝・牧谿筆『龍虎図』2幅(大徳寺)は、どっちも憎々しい表情をしている。こいつらには絶対会いたくない。そして画面がドス黒い。東福寺の『釈迦三尊像』は元代絵画らしいが、類例を思い出せなかった。中尊の釈迦は手先を袖で覆って、見えないように印を結んでいる? 髪飾りの美しい普賢と文殊。文殊を乗せた獅子は豚鼻で、愛嬌のある怪物めいている。やはり元代絵画の『維摩居士像』(東福寺)に再会できたのも嬉しかった。東博の中国書画精華展で見た覚えがあった。なお、室町時代の明兆筆『達磨・蝦蟇・鉄拐図』(東福寺)は初めて見た。中国テイストの技術と和様が混ざり合っていて、絶妙の雰囲気。

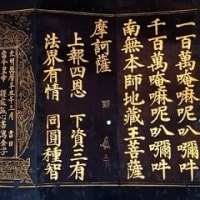

大好きな黄檗宗については特集展示室が設けられており、背の高い装飾的な洗面架と無骨な金属製洗面器が気になった。隠元さんの墨蹟「黄檗山」も好き。彫刻(仏像)の展示室は、さすがに金剛寺の大日如来と不動明王は動いていなかったが、まわりはすっかり「禅」仕様になっていて、写実的な十大弟子像(鹿王院)や伽藍神(建長寺)に囲まれていた。万福寺の范道生作の十八羅漢坐像から三体。しわしわの衣をまとった蘇賓陀尊者、胸を割って、仏陀の顔を見せる羅怙羅尊者、撫ぜられて膝がツルツルの賓頭盧尊者。さらに、剣を横たえた韋駄天像(これも范道生作)。ちょっと驚きだったのは『伽藍神立像』という名前で、奈良国立博物館所蔵の「走り大黒」が出ていたこと。違和感はないが、こういう展示もアリなんだなあ。

秋に東京にも巡回するが、図録によると、ずいぶん展示品が入れ替わりそう。雪舟の『慧可断臂図』と雪村の『瀟湘八景図帖』は東京で見よう。特に後者は図録で見つけた名品(個人蔵?)で、見逃さないようにしたい。

連休の前半(4月末)に行った展覧会について、思い出せる限り書いておく。京博は本館が休館中のため、新館(常設展示館)でこの特別展が行われている。開館と同時に入ると、順路に従って3階から見るよう案内された。会場のイントロダクションには、いくつかの禅寺の写真が飾られていた。天龍寺、永源寺、方広寺(静岡)、向嶽寺(山梨)、相国寺、仏通寺(広島)、万福寺、建仁寺、東福寺、建長寺、円覚寺、南禅寺、国泰寺(富山)、大徳寺、妙心寺。知らないお寺も多い。

禅宗は中国と日本で展開した仏教の宗派。インドの禅を中国に伝えた達磨に始まり、臨済義玄(?-867)に至る歴代祖師の姿を写した彫像や肖像画がはじめに並ぶ。初めて見る作品が意外と多い。『松下達磨図』(一山一寧賛)も東博所蔵だというが記憶にない。京都・真珠観庵所蔵の『臨済義玄像』は迫力があって、いい顔をしているなあ。時代が下って、円爾、無準師範、蘭渓道隆、無学祖元など、なじみの禅僧の名前が続く。書跡もあり。

禅文化の広がりを示す絵画の名品もたくさんあって圧倒された。長谷川等伯筆、天授庵方丈障壁画のうち『祖師図』には、まさに猫を斬ろうとする南泉和尚(南泉斬猫)の姿がある。ひょいとつまみあげられた痩せたトラ猫の無力感が哀しい。抜き身を下げた南泉は笑っているようだが、内心はよく分からない。僊(仙)義梵の脱力感にあふれた『南泉斬猫図』は却って怖いものがある。僊の『寒山拾得・豊干禅師図屏風』(福岡・幻住庵)も突き抜けていて見とれた。ふだん、数奇者好みの禅画しか見ていないので、あらためて僊のすごさを感じる。そして、白隠もいいなあ。白隠は巧い絵もいいが、巧くない絵もいい。

雪村の『呂洞賓図』は久しぶり。これ、呂洞賓の足元に龍がいて、右上の彼方にも龍がいるのは気づいていたが、呂洞賓が持った瓶から立ち上るぼんやりした煙が、小さな龍のかたちを取りつつあることに、今回、初めて気がついた。何度も見ていたのに、全く見えてなかった! 雪舟の『倣梁楷黄初平図』は可愛いなあ。黄初平は「鞭を打って回りの石を羊に変えた」と言われているらしいが、この絵では、二匹の羊がおびえて体を寄せ合っているように見える。

狩野元信の大仙院方丈障壁画のうち『四季花鳥図』8幅がまとめて見られたのはお得な気分だった。だいたい右側の4幅しか出ないから、流れ落ちる瀧が画面の左端にあるイメージなのだが、これ、実は構図の中心に位置しているのだな。伊藤若冲の鹿苑寺大書院障壁画のうち『竹図』を見られたのも嬉しかった。ほとんど抽象化した竹林の図で面白い。

中国絵画も名品揃い。伝・牧谿筆『龍虎図』2幅(大徳寺)は、どっちも憎々しい表情をしている。こいつらには絶対会いたくない。そして画面がドス黒い。東福寺の『釈迦三尊像』は元代絵画らしいが、類例を思い出せなかった。中尊の釈迦は手先を袖で覆って、見えないように印を結んでいる? 髪飾りの美しい普賢と文殊。文殊を乗せた獅子は豚鼻で、愛嬌のある怪物めいている。やはり元代絵画の『維摩居士像』(東福寺)に再会できたのも嬉しかった。東博の中国書画精華展で見た覚えがあった。なお、室町時代の明兆筆『達磨・蝦蟇・鉄拐図』(東福寺)は初めて見た。中国テイストの技術と和様が混ざり合っていて、絶妙の雰囲気。

大好きな黄檗宗については特集展示室が設けられており、背の高い装飾的な洗面架と無骨な金属製洗面器が気になった。隠元さんの墨蹟「黄檗山」も好き。彫刻(仏像)の展示室は、さすがに金剛寺の大日如来と不動明王は動いていなかったが、まわりはすっかり「禅」仕様になっていて、写実的な十大弟子像(鹿王院)や伽藍神(建長寺)に囲まれていた。万福寺の范道生作の十八羅漢坐像から三体。しわしわの衣をまとった蘇賓陀尊者、胸を割って、仏陀の顔を見せる羅怙羅尊者、撫ぜられて膝がツルツルの賓頭盧尊者。さらに、剣を横たえた韋駄天像(これも范道生作)。ちょっと驚きだったのは『伽藍神立像』という名前で、奈良国立博物館所蔵の「走り大黒」が出ていたこと。違和感はないが、こういう展示もアリなんだなあ。

秋に東京にも巡回するが、図録によると、ずいぶん展示品が入れ替わりそう。雪舟の『慧可断臂図』と雪村の『瀟湘八景図帖』は東京で見よう。特に後者は図録で見つけた名品(個人蔵?)で、見逃さないようにしたい。