○台東区立書道博物館 『尚意競艶-宋時代の書-』(2012年10月2日~11月25日)

東京国立博物館と台東区立書道博物館の連携企画、10回目の記念展でもある。両館のほか、京博、大阪市立美術館、香港中文大学所蔵の名品も出品されている。東洋美術のさまざまなジャンルの中でも、「書」は、いちばん近寄りがたいと思っていたが、最近、その感じが薄れてきた。日常生活で文字を書かなくなった分、書を芸術として眺めることに抵抗がなくなってきたように思う。

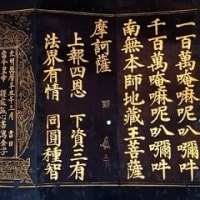

今年は、北宋時代の四大家の一人である蔡襄(1012-1067)の生誕1000年にあたる。ということで、1階の特大展示ケースには『楷書泉州万安橋碑』。なんと朱墨の拓本である。顔真卿に学んだという男ぶりのいい書風で、好きだ。万安橋(別名・洛陽橋)は、福建省・泉州に現存する。ただし、万安橋記(万安橋碑)は別の場所に写されているらしい(→個人ブログ:やた管ブログ)。行ってみたいなあ、泉州。

『楷書謝賜御書詩表巻』2件は蔡襄の自筆だ、と思ってよく見たら写真複製版。前期は東博で現物を展示し、書道博物館では後期(10/30~)展示である。さらに前後期の中でも展示替があるのでややこしい。面白いと思ったのは『楷書顔真卿自書告身帖跋』。書道博物館が誇る名品、顔真卿自筆の『告身帖』の巻末に、蔡襄が堂々と大きな、しかし畏まった筆跡で書き添えた跋文である。展示箇所より前の、軸に巻かれた部分を眺めながら、この部分に顔真卿の『告身帖』があるのかーと想像すると、感慨深かった。

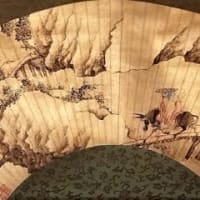

同じように、蘇軾筆『行書李白仙詩巻』も、これは本体を楽しむとともに、跋文が別巻になっており(ともに大阪市立美術館蔵)、長尾雨山、内藤湖南による長文の跋も見もの。むかしは日本の文人も美しい漢字を書いたものだ。

蔡襄、蘇軾とともに北宋の四大家と呼ばれる黄庭堅、米芾(べいふつ)の書もむろんある。私は、やっぱり米芾が一番好きかな…。連携企画『尚意競艶』公式サイトの四人の紹介が面白い。しかし、一番印象的だったのは、徽宗皇帝の『行書神霄玉清万寿宮碑』(拓本)だ。誇り高い美しさにゾクゾクする。痩金体は、私には絶対書けない書体だと思う。

「宋時代の書」ではないが、書聖・王羲之の「蘭亭序」の拓本3件も展示されていた。南宋の丞相・游似は、百種の蘭亭序を蒐集していたと言われ、そのコレクションに由来するもの。香港中文大学から出陳(展示替を含め全7件)。ふーん、微妙に違うものだなあ、と見比べて楽しむ。

なお、この展覧会では、音声ガイドの無料貸出を行っている。やっぱり、素人が書を見るには、何か解説があったほうがいいし、小さなキャプションボードより、ずっと情報量が多くて親切。ただし、前掲の游似旧蔵・蘭亭序コレクションのところなど、ちょっと説明不足に感じられるところもあった。あと、地名も人名も資料名も、耳で聞くだけだと、なかなか漢字に結びつかなくて、ストレスを感じるときがある。でもありがたい試みなので、今後も続けてほしい。

東京国立博物館と台東区立書道博物館の連携企画、10回目の記念展でもある。両館のほか、京博、大阪市立美術館、香港中文大学所蔵の名品も出品されている。東洋美術のさまざまなジャンルの中でも、「書」は、いちばん近寄りがたいと思っていたが、最近、その感じが薄れてきた。日常生活で文字を書かなくなった分、書を芸術として眺めることに抵抗がなくなってきたように思う。

今年は、北宋時代の四大家の一人である蔡襄(1012-1067)の生誕1000年にあたる。ということで、1階の特大展示ケースには『楷書泉州万安橋碑』。なんと朱墨の拓本である。顔真卿に学んだという男ぶりのいい書風で、好きだ。万安橋(別名・洛陽橋)は、福建省・泉州に現存する。ただし、万安橋記(万安橋碑)は別の場所に写されているらしい(→個人ブログ:やた管ブログ)。行ってみたいなあ、泉州。

『楷書謝賜御書詩表巻』2件は蔡襄の自筆だ、と思ってよく見たら写真複製版。前期は東博で現物を展示し、書道博物館では後期(10/30~)展示である。さらに前後期の中でも展示替があるのでややこしい。面白いと思ったのは『楷書顔真卿自書告身帖跋』。書道博物館が誇る名品、顔真卿自筆の『告身帖』の巻末に、蔡襄が堂々と大きな、しかし畏まった筆跡で書き添えた跋文である。展示箇所より前の、軸に巻かれた部分を眺めながら、この部分に顔真卿の『告身帖』があるのかーと想像すると、感慨深かった。

同じように、蘇軾筆『行書李白仙詩巻』も、これは本体を楽しむとともに、跋文が別巻になっており(ともに大阪市立美術館蔵)、長尾雨山、内藤湖南による長文の跋も見もの。むかしは日本の文人も美しい漢字を書いたものだ。

蔡襄、蘇軾とともに北宋の四大家と呼ばれる黄庭堅、米芾(べいふつ)の書もむろんある。私は、やっぱり米芾が一番好きかな…。連携企画『尚意競艶』公式サイトの四人の紹介が面白い。しかし、一番印象的だったのは、徽宗皇帝の『行書神霄玉清万寿宮碑』(拓本)だ。誇り高い美しさにゾクゾクする。痩金体は、私には絶対書けない書体だと思う。

「宋時代の書」ではないが、書聖・王羲之の「蘭亭序」の拓本3件も展示されていた。南宋の丞相・游似は、百種の蘭亭序を蒐集していたと言われ、そのコレクションに由来するもの。香港中文大学から出陳(展示替を含め全7件)。ふーん、微妙に違うものだなあ、と見比べて楽しむ。

なお、この展覧会では、音声ガイドの無料貸出を行っている。やっぱり、素人が書を見るには、何か解説があったほうがいいし、小さなキャプションボードより、ずっと情報量が多くて親切。ただし、前掲の游似旧蔵・蘭亭序コレクションのところなど、ちょっと説明不足に感じられるところもあった。あと、地名も人名も資料名も、耳で聞くだけだと、なかなか漢字に結びつかなくて、ストレスを感じるときがある。でもありがたい試みなので、今後も続けてほしい。