昨日の記事は、いま掘っている穴のことで、何のために掘っているのか、皆さんにいろいろな疑問を投げかけてしまったようですので、今日はその説明をします。

そういう大きな効果があるという期待はしていないのですが、第一の目的はは水を早く引かせるためです。

昨年の夏に、雨が続いたあとに大雨があり、畑が一時このようになりました。水は2~3日たまったままでした。昨年は特別なようで、どこでも似たような状態になったそうです。

今までにこういうことはほとんどありませんでしたが、過去にゼロではありませんでした。このようなことを無くすには排水路を作りどこかに流すほかありません。しかし、平らなのでほかに流せるところがありません。

平らでも、水が早く沈めば問題はありません。その早く沈めるには、いくつかある粘土層のうちの一番上にある粘土層を出来るだけ広い面積で破壊すれば良いわけです。ユンボがあれば、溝が掘れます。ユンボは持っていません。

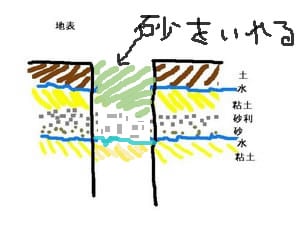

上の図で、まず降った雨は粘土層の上に溜まります。それから時間をかけて粘土層を抜けて、次の粘土層で溜まります。そのあとは繰り返しです。一番上の黒い土が浅くて粘土層が比較的浅い所にあるときには、表面に水が溜まりやすいです。ですので、これを井戸のように穴を掘って、粘土層を一つ抜けば、水は穴が小さいので、わずかですが下に抜けやすくなります

掘ったあとは、水を通しやすい砂などを入れれば水は落ちやすくなります。私が掘っている穴は直径が1mとちょっとくらいですから、水抜きと言ってもたかがしれていますが、風呂の水を抜くように時間はかかっても、沈むスピードはその分だけ早くなるという考えです。

説明をすればこうなりますが、実際は期待するほどでは無いと言うことは知っています。まあ、ストレス解消と体に溜まった余分な栄養分を燃やすためですね。

運動のためですよ。

運動のためですよ。このほかに、上層部に一時たまっている水もあります。それを宙水と言います。これは濾過が十分でないので、井戸水には向いていませんが、昔はそれを飲んでいた家庭が多かったようです。

粘土層をいくつも超えた水は濾過が進むので良い水ということになります。しかし、今は濾過できない化学物質が溶けていますので、必ずしも良い水とは言えないのではないかと思います。