旧日光街道との分岐点。右が「旧日光街道」。左へ行く道が「日光東往還」。

今回から「日光東往還」歩きを。

南柏で「日光街道」と分かれ、雀宮付近で日光街道と合流する道筋。柏、流山、野田、境、古河、結城などを通過します。

第2回目に歩いた、野田市役所前にある解説板より。ずいぶん薄汚れた案内板ですが。

日光東往還

この通りは江戸時代に日光東往還と呼ばれた。「東」と付けたのは千住から栗橋に延びる正式の日光街道の東側を通る脇道という意味によるものだろうが、正式には関多孔多功道、別名関宿道、久世街道、結城街道などともお言言われた。

水戸街道の向小金新田を起点に、山崎から関宿を通り利根川を渡って境から結城を経て雀宮で正式の日光街道と合流する。その道のりは17里14町(約70㎞)、宿場は10ヶ所設けられ、市内には山崎と中里に宿場が置かれた。

将軍がこの街道を通って日光東照宮に参詣したという記録は残っていないが、その準備のために表街道を避けた諸大名などが通過した。

※距離については70㎞、79㎞、82㎞などという説がある。

※宿場は山崎、中里、関宿、境、谷貝、仁連、諸川、武井、結城、多功の10ヶ所設けられた。

「日光」と名が付く街道はいくつかあります。

①日本橋から幸手を経由し、宇都宮で「奥州街道」と分かれる「日光街道」=本街道。

②将軍の社参のために使われ、本郷で「中山道」と分かれ幸手で本道と合流する「日光御成道」。

③京の勅使が使用した「中山道」の「倉賀野宿」から分かれ、「下今市」で本道と合流する「日光例幣使街道」。

④本街道の「小山(おやま)」から分かれ、「楡木宿」の手前で「日光例幣使街道」と合流する「壬生(みぶ)街道」。

⑤八王子千人同心が日光東照宮火番勤務のために往来した街道で、 八王子市の千人町から「佐野(天明宿)」で「例幣使街道」と合流する「日光千人同心街道」。

があります。

すでに上記の街道は歩きました。それぞれ趣を異にしていて有意義でした。

残る一つがこの「日光東往還」。

沿道の市街化が進み、旧街道や宿場らしい雰囲気があまり残っていないようですが。

また、鉄道との接続が十分でなく、バスで行き来するので、距離以上に時間がかかりそうです。

※東武野田線「川間駅」までは、東武線を利用できます。

第1回目 JR「南柏駅」から東武野田線「梅郷駅」までの歩き。

第2回目 東武線「梅郷駅」から関宿・宝珠花橋まで歩き、帰りは、そこから朝日バスで東武線「川間駅」まで。

第3回目 「川間駅」からバスで宝珠花橋。そこから歩きはじめ、利根川を渡って茨城県・境町へ。帰りは、「境車庫」からバスで東武線「東武動物公園駅」まで。

第4回目以降も電車とバスを乗り継いでの歩きになりそうです。

その第1回目の報告です。

旧日光街道から分かれ、JR線の跨線橋を越えて、進みます。

国道4号線に「旧日光街道入口」という信号機が。

ひたすら道なりに進む。

豊四季へ。

豊四季へ。

住宅地として開発が進み、街道らしい雰囲気はありません。

振り返る。

振り返る。

かつての農家風のおうちも。

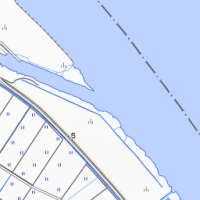

「日光街道」と「日光東往還」との追分付近の今昔。

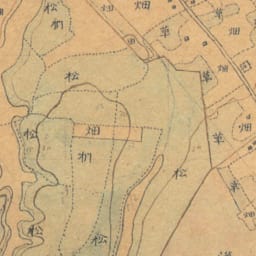

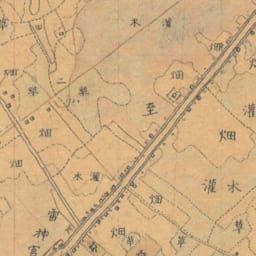

1880年代のようす。斜め左の道が日光東往還。

1880年代のようす。斜め左の道が日光東往還。

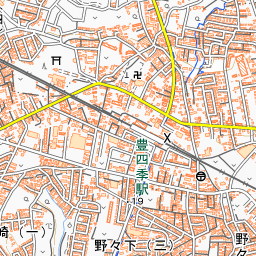

2010年代のようす。跨線橋の広い道に。

2010年代のようす。跨線橋の広い道に。

《付》小金牧 ~開墾と野付村の生活~

水戸街道を松戸・小金宿を過ぎて北に向かうと、土手に囲まれた木戸に突き当たります。茶店があり、木戸番に頼んでその木戸をくぐると、小金原・上野牧に入ります。旅人を誘う松並木が植えられ、野馬たちには炎天を遮る日陰を提供してくれていました。「下陰をさがして呼ぶや親の馬」と一茶が詠んだのもこの辺りでしょうか。この原は小一時間で柏の木戸(現在の旧水戸街道千葉銀の辺り)を出て再び街道に出ます。水戸街道を旅する誰もが通過する小金原の道でした。 鹿狩絵図(大久保忠寛家蔵)

鹿狩絵図(大久保忠寛家蔵)

小金が原は40里野とも呼ばれ、佐倉牧と共に下総台地中央を南北に連なる牧の総称です。高田台牧(十余二)、上野牧(豊四季)、中野牧(初富・五香・六実)、下野牧(二和・三咲)、印西牧(十余一)の五牧があり、約2千頭弱の野生馬が育まれていました。江戸の中期までは野生の鹿も多く、ごくまれにはオオカミも生息していたという記録もあります。200年前には、この北総の原にオオカミがいたことを想像してみて下さい。他にもイノシシやウサギや、狸や狐などが駆け回る自然があったのです。

牧と周辺の集落は、野馬土手(野馬堀)と谷津で緩やかに仕切られ、水田の用水と野馬の飲み水は共用していました。この様な広大な原野が広がっていたのは、海抜20メートルほどの痩せた赤土の北総台地上でした。水が乏しく風の早い原地で(風早という地名も残っている)、森林にもならない不毛の荒れ地が多かったようです。幕府や御三家の鷹場が設定されたためか、江戸からわずか30キロ圏とは思えない程、自然に囲まれていたのです。現在の人口急増の旧東葛飾郡の市街地への変貌は、明治維新に始まる小金原開墾以後の事です。

(以上、 HPより)

HPより)

ところが、その開墾は並大抵のものではありませんでした。

「豊四季開拓百年記念碑」。

「豊四季開拓百年記念碑」。

明治維新の社会変革は、武士と此れに関連する各方面の失業者を族生、兵乱と凶作等に拍車をかけられ、社会不安は限りなく拡大していった。明地維新政府が第一に考慮しなければならぬ問題は、民生の安定であった。

政府は失業救済、貧民対策として「不毛地開墾等の業を以て広く窮民に生産を与え候より他無之、先近国より手始めとして下総国小金佐倉等の原野開墾」を採りあげ、小金佐倉牧を廃止し、東京窮民を救い遊休労働力の生産労働カヘの転換と、耕地拡張生産増加を求め、明治二年民部省に開墾局を設け、三井八郎右衛門等三十六名に基本金二十万円を貸出し、両牧の開墾会社を設立させた。政府は一万戸の入植を計画し各藩に、募集を依頼し、六千四百六十一人を、二年十月より三年八月の間に逐次入植させた。

入植者即ち力民以下は掘立長屋で飯米一人一日雑穀四合五勺を給され、その他入費一切は計上され、ニヶ年にして一人四十二両の負債が生じた。会社の管理督励苛酷言語に絶し労働過重心身供に疲弊困憊し脱落逃亡が続出した。勤勉実直な者のみが茨の道を切り拓いていった。

此れ等の人々の血と汗で一歩ずつ開拓が進み、二年十月最初の着手初富から順次に二和、三咲、豊四季、五香、六実、七栄、ハ街、九美上、十倉、十余一、十余二、十余三の村名が立てられた。この時豊四季は地積六百十八町歩、東京窮民八十戸百六十三人、野付き村移民及ひ通い作人百二十二戸四百三十七人、総て此れ六百人であった。

我が先人、未来をかけて村名とした豊四季其れは真に美しい平和と幸福を謳っているが、しかし簡単に地上の楽園は到来しなかった。筑波颪颯颯たる曠野に痩躯を曝し、草蒸す叢林に吾か非力に自ら鞭打ち、伸び行く郷土の将来子孫の行く末をかけて、四季豊かに稔れと念じつつ一鍬一鍬と開拓の努力は連綿百年の星霜を経て現代の一繁栄を招来した。

滋に百一年の第一歩を踏み出すに当たり、静かに先人の労苦を偲びその教訓を学び、今日への感謝と供に展開する明日への資とする。尚に此の碑を建て、以て永く先人の志を伝える。

昭和四十八年四月吉日 山野辺南薫 撰並書

※碑文を抜粋して掲載しました。

開墾の苦難は、まさにこの碑の如くであったようです。

そして、先人の苦難の歴史の上に今日の豊四季があるとし、この碑を残していることはすばらしいことです。

交通量は多い。

交通量は多い。

緑豊かな住宅街。

緑豊かな住宅街。

整地された畑地が広がる。

正面が、東武野田線・豊四季駅。

正面が、東武野田線・豊四季駅。

春爛漫のお花屋さん。

ここは、露地栽培。

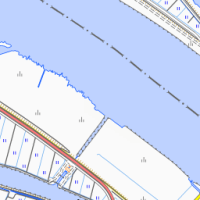

この付近の今昔。

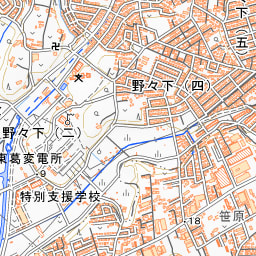

2010年代のようす。「日光東往還」はどの道か?

2010年代のようす。「日光東往還」はどの道か?

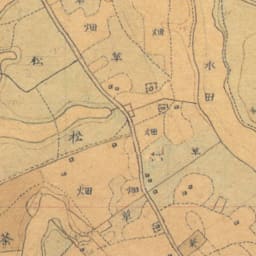

1880年代のようす。斜めの道が「日光東往還」。

1880年代のようす。斜めの道が「日光東往還」。

現在はたくさんの道がありますが、明治初期は畑や雑木林の中の一本道だったのですね。