6/16。再びやってきました。

片瀬橋を渡り、左岸へ。

片瀬橋を渡り、左岸へ。

右岸を望む。

右岸を望む。

川べりのテラスへ。

江の島を望む。

江の島を望む。

左岸の突端。

右岸、西方向を望む。

すっきりしたお天気ならば、伊豆半島その向こうに富士山などが見えそうですが。

手前の突堤が前回たどり着いたところ。

振り返る。

「江の島弁天橋」。

片瀬漁港。

片瀬漁港。

雲の流れが速く、いやな予感。

「名勝史蹟 江ノ島」、

「名勝史蹟 江ノ島」、

江の島の成因と周辺の地名由来についての伝説

昔、鎌倉の深沢に周囲40里の湖があり、この湖には五つの頭を持った「五頭竜」が主として住んでいた。

この五頭竜は、洪水を起こしたり山を崩したり、或いは病気を流行させたりして暴れまわり、里人を苦しめていた。

人々は非常に困り、また大変に恐れたが、相手が竜ではどうすることもできず、少しでも竜におとなしくしてもらうために、いけにえとして村々からくじ引きで村人を供えるようにしたが、竜はそれに満足せずますます暴れまくった。

そのため、子は親と別れ、親は子を失い村人達は次々とよそへ移住していった。津村の長者には、16人の子どもがあったが、一人残らず五頭竜に飲まれ、死んだ子を恋い慕いながら他村へと逃げていった。

その時から、深沢から西へ行く道の付近を「子死越(こしごえ)」と呼ぶようになり、これが現在の腰越の地名の起こりであると言われる。

竜を恐れた人々は、続々と他村に移住し村からは人影が消え、荒れ果ててしまった。そんな時一大異変が起こった。欽明天皇13(552)年4月12日のことである。

突然起こった大地震が天地をゆるがせ、10日間も続いた。23日辰の刻にはぴたりと地震がおさまり、人々がほっとして海の方を望んだ時、今まで何もなかった子死越前方の海に忽然として一つの島が現れた。これが江の島の誕生であるという。

この天地の異変を五頭竜は見つめていた。すると天から美しい天女が五色の雲にのり、童女を従えてしずしずと湧き出たばかりの島へと降りたった。

天女の美しさに感じた竜は、やがて結婚を申し出たが、人々の幸せを任としている天女が里人を苦しめてきた竜のような者の妻には到底なれないと言って、竜の申し出をはねつけ洞窟に隠れてしまった。

しかし、どうしても思い切れない竜は、たびたび島を訪れ、ついにこれからは人々を助けることに努力することを天女と固く約束した。

それからの五頭竜は、人々を守るために日照りの時には雨を降らせ、秋の台風には体をはってはね返し、押し寄せる大波からは陸地を守り、一生懸命人々のために働いた。やがて竜のかたい心を知った天女は、竜に結婚することをゆるし、お互いに人々の幸福のために力を合わせた。

時がたつにつれ竜の体はだんだんと衰えていった。自分の寿命の尽きるのを知った五頭竜は、天女に「死んでも私は山となって島と里人を守ります。」と告げ対岸に渡り江の島の方に向かって長々と横たわり一つの山なった。

これが現在の片瀬山で、竜の口のある場所が、現在の竜の口(たつのくち)であるという。里人はこの山を竜口山と呼び、五頭竜を祭った社(やしろ)を建てた。

これが竜口寺の西隣にある竜口明神で、五頭竜の木彫りのご神体がおさめられ、今でも60年に一度の「巳年式年祭」の日には、おみこしに乗せて江の島へ渡り、天女の弁財天とあわせている。

2. 伝説から考える

伝説とは、昔話と異なり定まった場所・物・人物等があり、昔から「そういわれればそうだ」と信じる物が多く、土地にどっかりと根を下ろしたものである。

五頭竜と天女の伝説は、「江島縁起(えのしまえんぎ)」に書かれたものでこの伝説に言う江の島涌出説は、根拠のないものではない。

地質学の研究成果より見ると、江の島は、7~8万年前頃海上に姿を現し、その後隆起を重ねながら現在の姿になったと考えられるからである。

最も新しい隆起は、大正12年の関東大震災による約1mの隆起である。その長年にわたる証拠は、江の島の岩屋の中に残されている。

島の南側に発達する海蝕洞(岩屋)は断層に沿って波が浸食し形成されたものであるが、第一の岩屋に入ると高かった洞窟の天井が、ローソク配布所の先で急に低くなり、またその先二方向に洞窟が別れるあたりで少し低くなる。

つまり、海水による浸食が断層線に沿って進行し、ローソク配布所の先まで洞窟を作った時、島が隆起し洞窟は水面上に姿を現した。さらに海水の侵入が継続すると今度は下の方が削られる。こんなことの繰り返しで奧まで浸食が進んだが、その後の隆起で全体が海面上に姿をあらわし、また新たな浸食が進み始めた後、大正12年の関東大震災による隆起で現在を迎えている。

「江島縁起」の涌出説は、島の隆起を取り入れたものであり、突然海底から湧き上がったという江の島誕生の不思議さと、想像を絶するような力を持った竜を結びつけ物語の信憑性を増すために付近の深沢・腰越・竜の口などの地名が巧みに取り入れられ、神秘的な島として語り伝えられることによって弁財天への信仰は、より高められてきたものだろう。

吾妻鑑の健保4(1216)年1月15日の項に書かれている、江の島と片瀬の間の海底が隆起し徒歩で島へ渡れる様になり参詣人が群をなしたということも、この伝説の信憑性をますます強くしたであろう。

3. 江の島という地名について

江の島の古図。

江の島の古図。

- 宮城県牡鹿町 江ノ島

- 長崎県崎戸町 江ノ島

- 北海道島牧村 江ノ島

- 愛媛県魚島村 江ノ島

- 鹿児島県垂水 江之島

- 広島県沖見町 絵の島

地名の由来、藤沢の江の島との関係等は未調査であるが、以上が他県に見られる主な「えのしま」地名である。この他神奈川県内にも江の島の地名があり、江の島との関連が伝えられている地があることはあまり知られていない。新編相模風土記稿の愛甲郡宮ヶ瀬村の項に「河中岩あり雑木生して孤島の如し、昔弁天の小祠ありしを以て江の島と字す」とあり、半原村の瀑布塩川滝の項にも、江の島淵の地名が見られる。共に淵や滝壺の水脈が、藤沢の江の島岩屋に続いているという伝承があり、塩川滝には滝壺に落とした弁当箱が、江の島の岩屋の中でみつかったという伝説も語りつがれている。

この地名の起こりは、愛川町の八菅(はすげ)山を本拠とする八菅修験と関係あり、共に八菅修験の峰入行所(廻峰行者の修行場所)であった。修験道の祖、役小角(えんのおずの)は、大和国葛城山に住み、吉野の金峰山・大峰などを開いたが、文武天皇3年、葛城の神におとし入れられ伊豆に流された。

「役行者本記」にはこの時役小角は昼は禁を守り伊豆にいたが、夜は天木、走湯、箱根、雨降、日向、八菅、江島、日金、冨士山等へ空を飛んで通ったという。

この中に江の島も含まれ、江の島の洞窟で初めて修行を行ったのは、役行者であるという伝承もあり、江の島は八菅修験の外なる聖地であった。

そのため、津久井郡石老山顕鏡寺の洞窟・八菅山覚養院の修験者胎内行用の洞窟・愛川町角田八幡宮うらの洞窟等が江の島につながっているという伝承が生まれ、修験の人々によって地名と共に伝えられてきたものである。

富士山の風穴に入った仁田四郎が、穴の奥深く進みついに江の島の洞窟に到達したという話も修験道に関係するものと思われる。

平安時代の頃、江の島も修験者によって開拓され、洞窟は信仰の道場として利用される様になったと思われる。かくて、数多くの有名無名の天台・真言系の修験者が来島することになり、この人々によって勧請されたのが弁財天であった。江の島を有名にした人々の中に、名もなき修験の人々を加えても良いのであろう。

古くから語り伝えられて来た伝説の内容をどの様に見るかは受け取る側の責任であるが、その中に含まれる歴史を読み取ることも、地域の歴史を考える上で大切な事であると思われる。

初出『ふじさわ教育』第119号

(この項、「 」HPより)

」HPより)

ここにある「役小角」に関して。

7,8世紀の呪術的宗教家,役行者の名で修験道の開祖とされる。賀茂の一族,のちの高賀茂朝臣の出身で,大和国葛木上郡茅原村(奈良県御所市)の人と伝えられる。大和国葛城山で修行し,呪術にすぐれた神仙として知られ,多くの伝説が生み出された。五色の雲に乗り,大空を飛び,神仙の宮殿で神仙と交わり,心身を養う霊気を吸いたいと願い,岩窟に籠もり,葛を身にまとい,松の葉を食べ,清泉で沐浴し,世俗の汚れを落とし,山林で修行した。孔雀王の呪法を修得し,鬼神を使役して,水を汲ませたり,薪を採らせたりし,鬼神が命に従わないと,験力で自由を束縛した。役優婆塞とも称されるように,仏道修行者とされるが,不老長生の神仙となるために,山林に籠もり,穀物を口にしないで,松の葉や草の根を食料として修行に専心していたので,道教の医術や方術に習熟した行者であった。 文武3(699)年,弟子の韓国連広足に妬まれて,妖術で人々を惑わしていると密告され,伊豆国に流罪にされた。また別に,大和の金峰山と葛城山の間に橋を架け渡せと神々に命じたところ,神々は嘆き,葛城山の一言主大神がある人に乗り移って,役小角が陰謀を企んで,天皇を滅ぼそうとしていると讒言したといわれる。天皇は捕らえようとしたが,役小角の験力のためにかなわず,代わりに母親を人質として捕らえた。母を釈放してもらうために,自ら囚われの身となり,流刑となったが,昼間は伊豆で,夜間は富士山に登って修行を重ね,遂に天を飛ぶことができるようになり,罪を許されると,神仙となって天空に飛び去ったといわれる。修験道の本尊,蔵王権現は,金峰山上で役小角が衆生を救済するのにふさわしい仏を出現させようとして祈願して,湧出させたものという。修験道の開祖として,寛政11(1799)年には,朝廷から神変大菩薩の諡号が贈られた。<参考文献>『続日本紀』,景戒『日本霊異記』

(川村邦光)

出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典

※修験道は仏教に神道が交じった山岳宗教。修験道の実践者を修験者または山伏という。

さて、江の島へ向かいます。

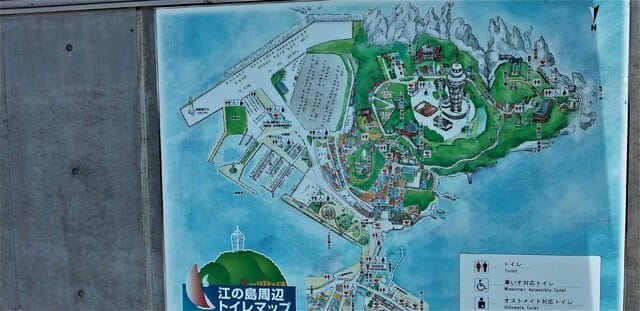

「江の島周辺トイレマップ」。