お知らせ:gooブログ終了に伴い、この記事は「はてなブログ」に引っ越します。

《幕府山事件》概要編

https://zfphantom.hatenablog.com/entry/2022/09/17/100037

《幕府山事件》概要編

https://zfphantom.hatenablog.com/entry/2022/09/17/100037

2022.09.17 初版

1937年12月に日本軍が当時の中華民国の首都・南京に侵攻した際に、南京のすぐ北側にある幕府山付近で第13師団隷下の山田支隊が多数の捕虜を捕らえた。この捕虜の多くが結果的に殺害されてしまった「幕府山事件」は、いわゆる“南京大虐殺”とされる中でも個別に名称が付けられるほどに特異な事案である。いまだに細部が不明瞭なため、論争になることも多い。

この記事は、論拠等の細かい情報は個別記事を参照してもらうことにして、幕府山事件と呼ばれている事件全体についての考察結果の概要を示す。

結論としては、この事件では2ヶ所の事件現場のみならず、そこへ向かう路上周辺からも多数の犠牲者が出た。また、事件翌日から“自衛発砲説”に基づく説明がなされている。従って、事件の真相は第65連隊の幹部らがいうように捕虜の反乱鎮圧=自衛発砲だったと言える。

1. 幕府山事件とは

2. 関係地点の比定

3. 「処刑命令」が出ていたのか

4. 「計画的処刑説」と「自衛発砲説」

5. 魚雷営現場の外形的検証

6. 草鞋峡現場の外形的検証

7. 埋葬記録の絞り込み

8. 試算モデル

9. 本当の意図

《1. 幕府山事件とは》

幕府山事件とは、『戦史叢書 支那事変陸軍作戦<1>』から引用すれば、次のような出来事。

第十三師団において多数の捕虜を虐殺したと伝えられているが、これは15日、山田旅団が幕府山砲台付近で1万4千余を捕虜としたが、非戦闘員を釈放し、約8千余を収容した。ところが、その夜、半数が逃亡した。警戒兵力、給養不足のため捕虜の処置に困った旅団長が、17日夜、揚子江対岸に釈放しようとして江岸に移動させたところ、捕虜の間にパニックが起こり、警戒兵を襲ってきたため、危険にさらされた日本兵はこれに射撃を加えた。これにより捕虜約1,000名が射殺され、他は逃亡し、日本軍も将校以下7名が戦死した。

戦史叢書 支那事変陸軍作戦<1> 防衛庁防衛研究所戦史部

これに対して、次の書籍の陣中日記などに基づいて異論が付けられていて、いまだに細部を巡って議論になっている。(以下、「小野日記」と表記する)

南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち :第十三師団山田支隊兵士の陣中日記 小野 賢二

https://www.amazon.co.jp/dp/4272520423/

https://www.amazon.co.jp/dp/4272520423/

そして、その小野日記などに立脚した番組も放送された。

NNNドキュメント:シリーズ戦後70年 南京事件 兵士たちの遺言

https://www.happyon.jp/watch/60738022

NNNドキュメント:南京事件Ⅱ

https://www.ntv.co.jp/document/backnumber/archive/post-93.html

https://www.happyon.jp/watch/60738022

NNNドキュメント:南京事件Ⅱ

https://www.ntv.co.jp/document/backnumber/archive/post-93.html

上記番組に対応した書籍版はこちら。

「南京事件」を調査せよ (文春文庫) 清水潔

https://www.amazon.co.jp/dp/B077TP2SL8/

https://www.amazon.co.jp/dp/B077TP2SL8/

冒頭の『戦史叢書 支那事変陸軍作戦<1>』に示されたような説明は「自衛発砲説」と言われる。これに対して、小野日記などに基づいて、NNNドキュメントなどは「自衛発砲説は戦後の創作による嘘である」とし、幕府山事件は計画的な捕虜処刑であったと主張する。

なお、この幕府山事件をめぐっては従来は12月17日の草鞋峡での事件以外に、その前夜にも同様の事件があったのではないかという点が争点になっていたが、『南京の氷雨 /阿部輝郎』で前夜16日の事件を当日の指揮官であった角田中尉(第5中隊長)が証言しているので、その点についてはもはや疑義はないものとする。

《2. 関係地点の比定》

この幕府山事件については、事件現場や収容所などの関係地点も論者によって推定地点が異なるなどの混乱がある。

そこで、南京戦当時の地図はもちろんのこと、収容所その他の当時の写真、参戦者のスケッチ(栗原スケッチ)、さらには GoogleEarth まで使って関係地点の比定を行った。

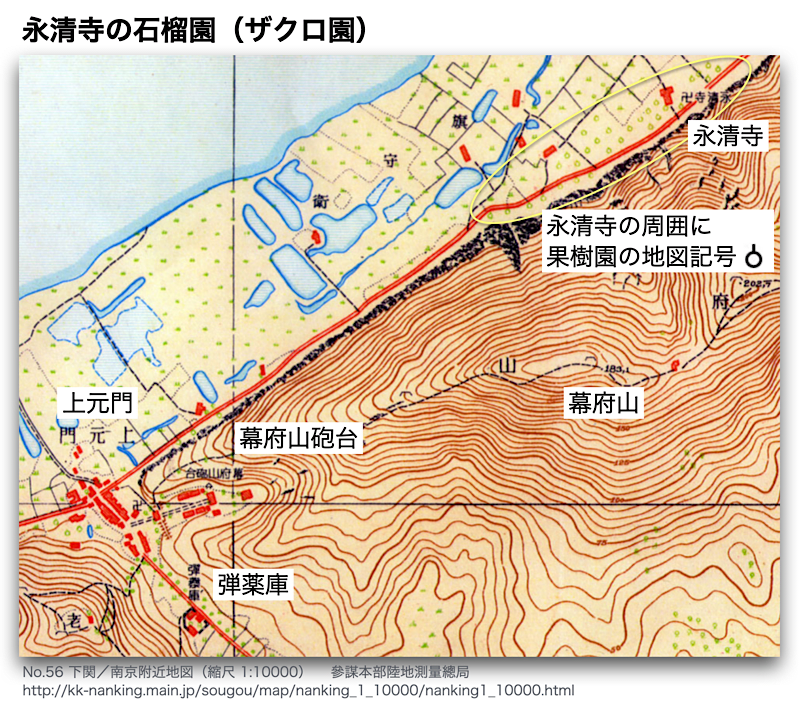

まず、南京戦当時の地図で幕府山事件の関係地点を以下に示す。

なお、現場は幕府山に面した揚子江岸だが、戦後に中洲(八卦洲)を挟んで揚子江の本流と支流を入れ替える大工事をしたようなので当時とは地形が異なり、地理的考察の際には注意を要する。

比定した関係地点を GoogleEarth 画像の上にまとめたのが次の図である。

上の関係地点比定図を用いて幕府山事件の大まかな流れを示す。

南京攻略戦においては1937年12月13日がいわゆる陥落日とされているが、その翌日14日に第13師団隷下の山田支隊は幕府山付近に到着し、幕府山砲台を占領した。

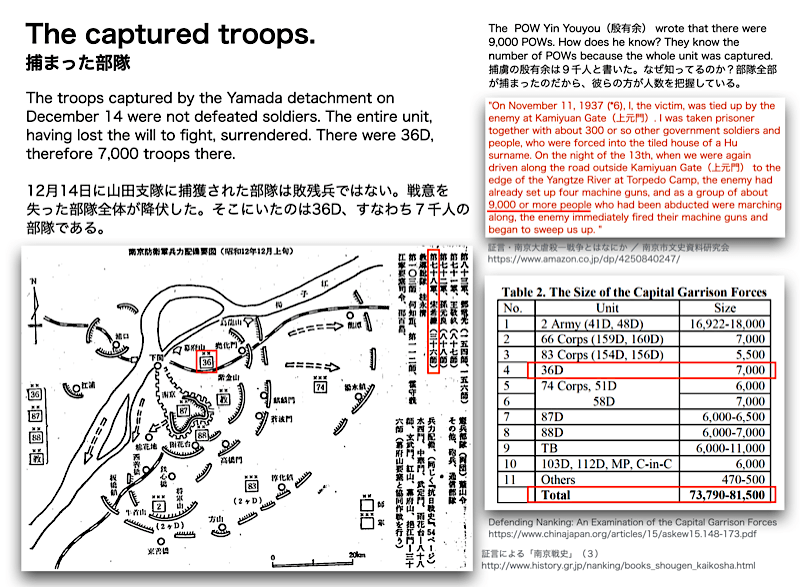

その際に、山田支隊は幕府山の東方で1万5千人とも言われる「戦意を失った大量の敗残兵」を捕虜とした。

山田支隊では、この捕虜を「幕府山南麓の学校か兵舎のようなワラ葺きの十数棟の建物に収容した」という。これが上図の下部にある「Z収容所」である。

すると、16日に収容所で火災が発生し、収容した捕虜の「半分が逃亡した」あるいは「1/3を魚雷営に連行」して事件になったという。この場所が、上図の左側にある「X事件現場(魚雷営)」である。

ちなみに、この魚雷営というのは、中華民国がドイツから購入した魚雷艇・Sボートの基地である。

そして翌17日には、収容所に残っていた捕虜を、おそらく図中の赤線の経路を通って「Y事件現場(草鞋閘)」に連行し、そこでまた事件となった。

なお、17日の事件現場の地名については、本考察記事の中では「草鞋峡」と表記することが多いが、「草鞋閘」と表記する場合もある。後者は、紅卍字会の埋葬記録に登場する地名である。2つの地名に本質的に差異はない。

関係地点をどのように比定したのかについては、次の記事を参照。

《3. 「処刑命令」が出ていたのか》

2ヶ所の事件現場で何が起きたのか、という話の前に、そもそも1万5千人とも言われる「戦意を失った大量の敗残兵」を捕虜とした後に、日本軍としてこれをどのように処理しようとしていたのかを見てみる。

南京論者にはよく知られているように、この幕府山事件では「捕虜の処刑命令」が出ていたと長らく言われてきた。山田旅団長の日記によれば次のような文面である。

十二月十五日 晴

捕虜の仕末其他にて本間騎兵少尉を南京に派遣し連絡す

皆殺せとのことなり

各隊食糧なく困却す

捕虜の仕末其他にて本間騎兵少尉を南京に派遣し連絡す

皆殺せとのことなり

各隊食糧なく困却す

(山田栴二日記)

捕虜の件で本間騎兵少尉を南京に派遣し連絡させたところ相手方から「(捕虜を)皆殺せ」と言われた、と読める。

他にも福島民友新聞社が刊行した『郷土部隊戦記』(昭和39年)、『ふくしま 戦争と人間 1 白虎編』(昭和57年)にも同種の「処刑命令」の話が載っている。(両角連隊長率いる歩兵第65連隊は会津若松の部隊である)

なにしろ当事者の部隊幹部が「処刑命令を受けていた」と言うものだから、誰がそんな命令を出したのか、という「犯人探し」が幕府山事件におけるひとつのテーマになっていたように思う。

特に個人名が挙げられていたのは、上海派遣軍司令部の長勇参謀(後に沖縄戦で戦死)である。捕らえた捕虜を「ヤッチマエ」と処刑するように命じた、とする話が流布されている。

しかし、この12月15日時点では、上海派遣軍司令部はまだ湯水鎮にいる。また、松井方面軍司令官は8日から発熱し、11~13日は病床にあり、15日の午後3時にやっと湯水鎮に来たところ。

従って、上記の山田旅団長日記に登場する「皆殺せとのことなり」の発信者は、上海派遣軍司令部あるいは中支那方面軍司令部ではない。

一方で、上海派遣軍司令部の飯沼参謀長は、15日の日記に、山田支隊の捕虜は16師団に引き取らせると書いている。

◇十二月十五日 霧深し 快晴

山田支隊の俘虜東部上元門附近に一万五、六千あり 尚増加の見込と、依て取り敢へず16Dに接収せしむ。

山田支隊の俘虜東部上元門附近に一万五、六千あり 尚増加の見込と、依て取り敢へず16Dに接収せしむ。

(飯沼守日記)

そして、中島今朝吾日記(16師団長、陸軍中将)を見ると、12月15日前後は16師団司令部は南京城内(中央飯店)にいる。

つまり、15日に南京に派遣した本間騎兵少尉に「皆殺せ」と伝えたのは、捕虜を引き取るはずだった16師団であると思われる。

しかし、山田支隊は13師団隷下なので、16師団からの“命令”を受ける立場にはない。

また、板倉由明氏の調べによれば、13師団司令部は山田支隊に捕虜を中洲に送れ、と命じたという。

まとめると次のようになる。

1)虐殺命令を出したのは長勇参謀だと一部で言われているが、そうではない。

2)上海派遣軍司令部では、捕虜を一旦16師団に引き取らせ、その後上海に送って労役に就かせるよう手配していた。

3)16師団は、入城式について城内掃討が間に合わず無理だから20日以後にしてくれと言っているのに、中支那方面軍から17日の決行をゴリ押しされてストレスがかかっている。

4)山田支隊は19日に下関から渡河して13師団本隊に合流する予定なのに、16師団から捕虜受け取りを拒絶され、最後の手段として夜間にこっそり捕虜を解放することを画策し、混乱が生じて失敗。

詳細は次の記事を参照。

《4. 「計画的処刑説」と「自衛発砲説」》

幕府山事件において前項の犯人探しよりもさらに大きな争点は、「計画的処刑説」と「自衛発砲説」の対立である。

冒頭に挙げた『戦史叢書 支那事変陸軍作戦<1>』に示されたような説明は「自衛発砲説」と言われる。

これに対して、小野日記(『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち /小野 賢二』)などに基づいて、NNNドキュメントなどは「自衛発砲説は戦後の創作による嘘である」とし、幕府山事件は計画的な捕虜処刑であったと主張する。

そこで、本項では「自衛発砲説が登場したのはいつだったのか」について検証した。

その結果の要点を以下に示すが、端的にいえば戦後どころか、事件の翌日から自衛発砲説に基づく説明がなされている。

1)幕府山事件については、「自衛発砲説」vs「計画的処刑説」という対立で論じられることが多い。

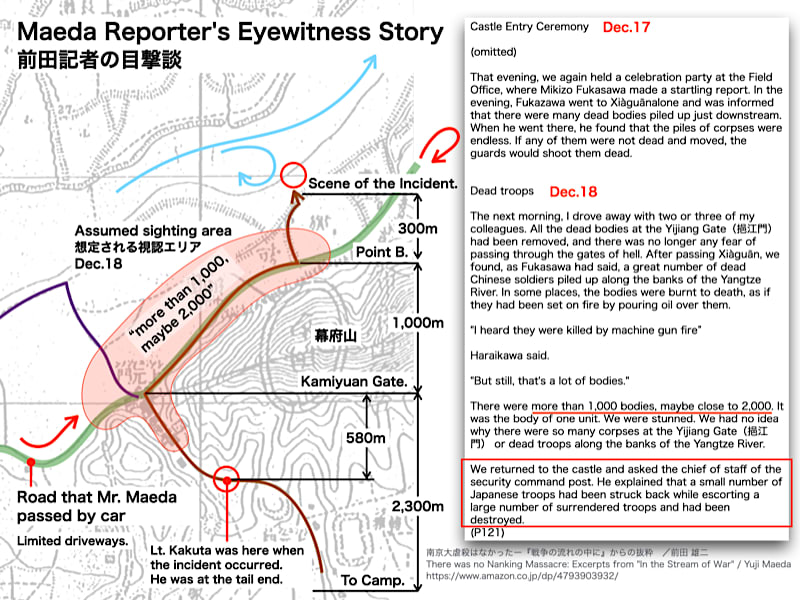

2)同盟通信記者・前田雄二氏は事件の翌日に警備司令部から、万を超える投降兵を武装解除し「江北へ逃げていくことを教唆」したところ大乱戦となり「護送中の日本部隊を襲撃」してきたので機銃掃射したという「自衛発砲説」の説明を受けている。

3)事件4日後に上海派遣軍・飯沼参謀長と上村参謀副長が日記に「自衛発砲説」を書いている。

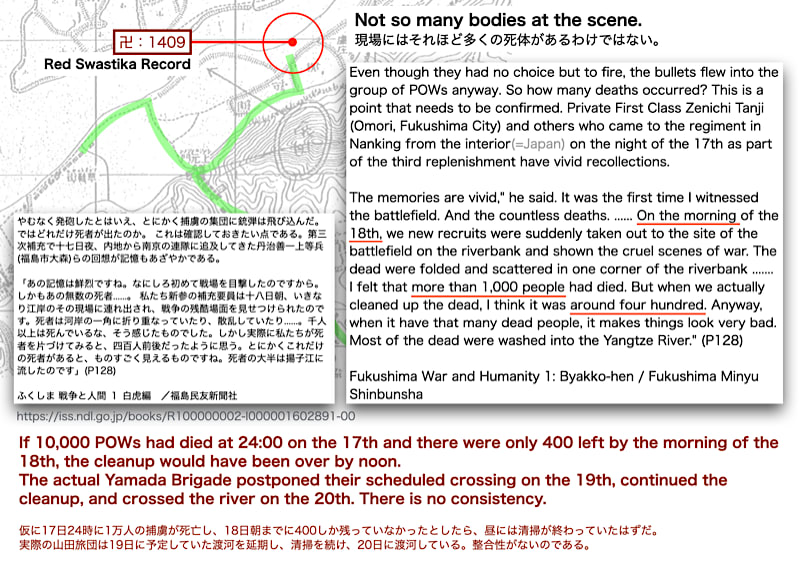

4)遺体は事件現場にのみあったのではなく、道路などに延々と連なっていたとの複数の証言がある。

5)連行された捕虜の中にも、行進中に発砲が始まったと証言している人(殷有余氏)がいる。

6)事件現場では混乱から日本軍将兵に死傷者が出ている。

7)相当数の捕虜に逃げられたことを飯沼参謀長と上村参謀副長が日記に書いている。

8)従って、これらの情報を俯瞰して見る限り、計画的処刑の意図があったかなかったかには関係なく、現場で実際に起きたことは「自衛発砲説」を示唆しているとしか思えない。

詳細は次の記事を参照。

《5. 魚雷営現場の外形的検証》

本項では主に「計画的処刑説」の視点で魚雷営の現場観察による考察を試みる。

(魚雷営について)

魚雷営というのは、中華民国がドイツから購入した魚雷艇 Sボートの基地である。

そこには、揚子江岸の岸壁に建物が約10棟ほど立ち並んでいた。頑丈な鉄筋コンクリート製の3階建だったとされる。

その建物群の前の細長いスペースに角田中隊は数千人とも言われる捕虜を連行して事件になった。

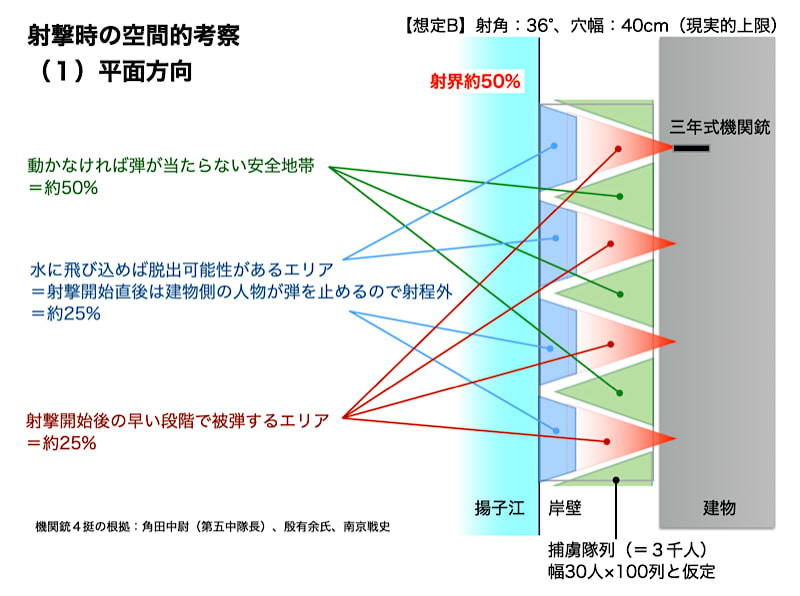

(三年式機関銃の射角と穴幅の検証)

清水潔氏の著書によると、現場設営の日本兵は鉄筋コンクリートの建物の揚子江側の壁に横に広い穴を開け、その屋内側に機関銃をセットしたという。

そして、その建物前に捕虜集団を誘導し、建物内の機関銃を用いて銃身を左右に振りながら乱射し処刑したということになっている。

そこで、機関銃の左右の振り角度がどこまで確保できるかを検証した。

左右振り角度/穴幅

18°/20cm

36°/40cm

52°/60cm

そこには、制限事項が2種類ある。

ひとつは、鉄筋コンクリートの建物であるからには、横に広い穴を開けるといってもそれは内部の鉄筋ピッチに依存する。これについては、30cm程度としておきたいところではあるが、確証はないので40cmもあり得るかな、とする。40cmなら角度にすれば36°である。

もうひとつは、現場で使用された三年式機関銃の仕様による制限である。これによると、「薙射角度」として「左右各、十八度」と記載されていて、つまり左右36°である。

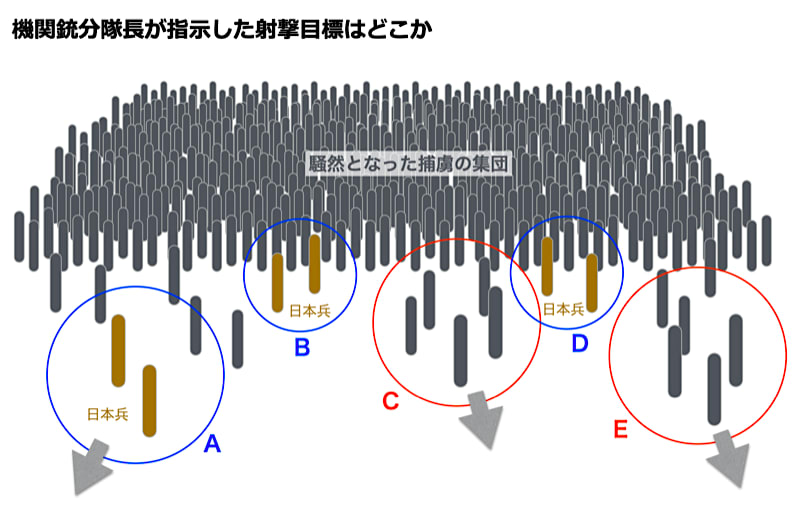

(射撃時の空間的考察)

次に、上述の「振り角度36°/穴幅40cm」の設定で、射撃時の射角や死角などの状況を見てみる。

主な条件としては、連行捕虜を3千人として建物と岸壁の間に集め、幅40cmの壁穴の屋内側に機関銃4挺を設置するものとする。

そうすると、下図のように、50%は弾が当たらない安全地帯であり、25%は射撃開始直後なら水に飛び込んで逃げられる可能性のあるエリアとなり、25%が射撃開始の早い段階で被弾するエリアとなる。

三年式機関銃の弾自体は三八式歩兵銃と同じであり、貫通力としては2人目まで行く場合はあるにしても、それほど多数の人体を一気に貫通することはない。

すると、特に射撃開始直後は建物側の人物が弾丸を受けるので、岸壁に近いほど弾丸が届きにくくなる。

これは果たして“処刑場”の設定として適正なのかどうなのか。

(清水潔氏の再現による描写から)

次に、清水潔氏が自身の再現描写で機関銃について「隣の銃との間隔は約 10 メートル」と書いているので、これを用いて前述の図を書き直してみる。

すると、射界が約50%であることはほぼ変化がないが、横方向のカバー率があまりにも悪すぎる。すなわち、捕虜の隊列が65m程度にもなると思われるのに、40m程度しか射界としてカバーできていない。

小野日記によると複数の将兵が魚雷営に三千人の捕虜を連行したと書いているから、「刑場」としての現場設営ならこの人数をカバーする射界が必要であるはずなのに、そうなっていないのである。

従って、これを「刑場」と考えるには、どこかの前提なり仮定がおかしい。

(“突撃破砕線”)

魚雷営での作戦を指揮した角田中尉率いる第5中隊は120名。応援を入れてもせいぜい200名前後のはず。連行捕虜数3千人なら、護送兵力の約15倍。たとえ丸腰でも暴徒化すれば角田中隊の方が逆に撃破されかねない。

暴徒集団から角田中隊を防護するには、いわゆる“突撃破砕線”の設定が有効になる。

“突撃破砕線”としての設定なら、建物の壁穴から重機関銃の銃口を岸壁に向けるのは理に適っている。暴徒集団の進行方向に対して真横からの射線でこれを阻止しつつ、重機関銃の射手らは暴徒からの攻撃を受けずに済むからである。

角田中隊に近い方に10m間隔で重機関銃を配置すれば、防護射撃時には暴徒集団の前半分は分断され、かつ角田中隊の最前面の暴徒集団は小集団化される。暴徒であっても小集団なら、角田中隊の歩兵銃で制圧できる。

このように、“突撃破砕線”の設定であれば、重機関銃の射界で捕虜集団の全域をカバーする必要はない。すなわち、この重機関銃の配置は、角田中隊の防御用と考えられる。

これで、「刑場」としての不自然さの理由は解明できたように思う。

(横に拡げた壁穴)

清水潔氏の著書に戻り、壁穴を横に拡げたというのは誰の証言なのかを確認する。

「やがていくつかの穴が空いた。男達はそれを水平に広げていった……」とあるが、ここは清水潔氏による再現描写の作文である。

元兵士の証言からは、壁穴を開けるのは大変だったという話は登場するが、壁穴を横に拡げたという話は見当たらない。

“突撃破砕線”としての設定なら、壁穴を横に拡げる必要はない。暴徒集団の方が押し寄せてくるという想定だから、これを阻止するため重機関銃の射線を真横から差し込んでさえいれば良い。

まとめると次のようになる。

1)魚雷営の建物の壁に穴を開け、屋内設置の重機関銃の銃口を壁穴から外に向けて「刑場」にしたという。その際に、銃身を振るため壁穴を水平に拡げたという。しかし、建物が鉄筋コンクリートなので穴を水平に拡げるにしても鉄筋ピッチに制限される。また、重機関銃の左右振り角度は最大36°の仕様であり、いずれにしても死角が生じる。また、射界内であっても射撃開始直後は手前の人物が弾丸を受けるため、奥には届きにくい。

2)小野日記によると複数の将兵が魚雷営に三千人の捕虜を連行したと書いている。三千人を魚雷営に整列させると20m×65m程度の面積になる。これに建物内から重機関銃4挺を向けても半分程度しか射界に入らない。さらに建物1棟は40m程度なので捕虜集団より短いことになる。これでは「刑場」にならない。集団処刑目的なら、もっと有効な機関銃の配置もあったのに採用していない。

3)魚雷営に捕虜を連行した際の指揮官である角田中尉(第5中隊長)は、万一の場合を考えて機関銃を用意したという。万一とは何か。護送兵力の約15倍にもなる捕虜集団の暴徒化であろう。集団処刑には最適化されていない重機関銃の配置は、実はいわゆる“突撃破砕線”の設定ではないのか。もし暴徒が押し寄せてきても防護射撃時には暴徒集団の前半分は分断され、角田中隊を防護できる。

4)屋内設置の重機関銃の銃口を壁穴から外に向けて「刑場」にしたという話にとって重要なのは穴の形状である。清水潔氏による再現描写では銃身を左右に振るため穴を水平に拡げたとあるが、日本兵の証言にはそのような発言は見当たらない。一方で、“突撃破砕線”の設定ならば暴徒が押し寄せてくるという想定なので、防護射撃時に銃身を振る必要はない。つまり、穴を水平に拡げる必要がない。そして、捕虜の全てを射界に入れる必要もない。

詳細は次の記事を参照。

《幕府山事件》魚雷営現場の外形的検証

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/5fe165164b8b9537c71c97f707ef986b

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/5fe165164b8b9537c71c97f707ef986b

《6. 草鞋峡現場の外形的検証》

本項では主に「計画的処刑説」の視点で草鞋峡の現場観察による考察を試みる。

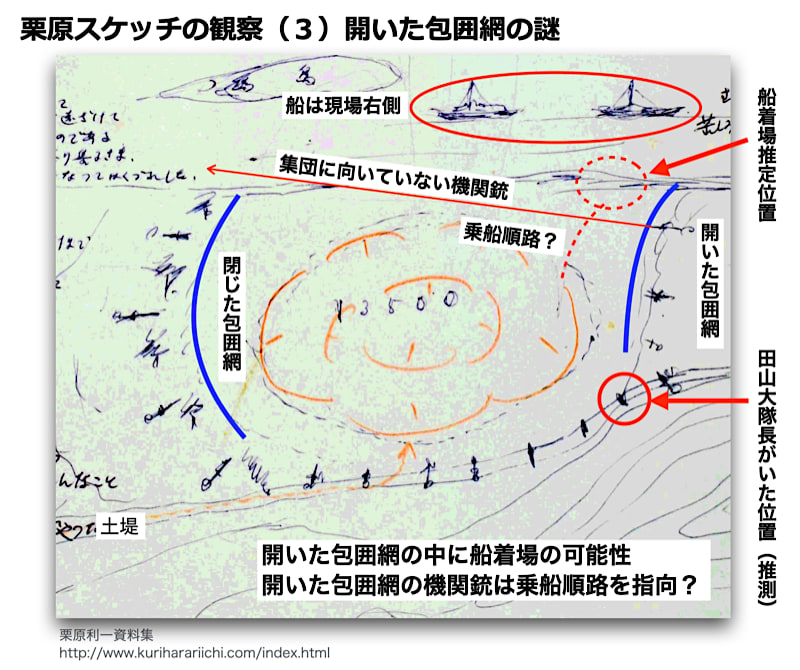

草鞋峡の現場にいた栗原利一氏(第65連隊第1大隊、伍長)がスケッチを残している。

そこにあった現場のスケッチと、当時の地図を照合すると下図のように現場を比定することができる。

現場付近は「土堤」で囲まれている。土堤の機能や揚子江の水位の季節変動から考察すると、現場から見て土堤の高さは約3mほどもあったと思われる。

栗原スケッチと照合すると、岸辺に集めた捕虜を三方から囲んだ日本軍の下辺のみが土堤の上、左右の辺は土堤の下だった。

また集団処刑を狙うなら、その左側200m付近であれば左辺と下辺の土堤2辺という高所を使えたのに、そのような現場選定はしていなかった。

(現場設営の不審点)

NNNドキュメントで放送された1シーン(模写)を示す。

捕虜を囲い込んだ鉄条網の終端部にある「松明」は、同士討ちを避けるために射撃範囲を規制するためのものだという。

清水潔氏の著書から「松明」の箇所を引用してみる。ただし、ここはあくまで清水氏の作文による再現描写である。

(清水潔氏による再現描写)

川に面した鉄条網の開口部。その二個所の終端部には松明が用意されていた。着火ーー。炎は川面を、不安げな捕虜たちの顔を、赤く照らしだす。暗闇で複数の機関銃を乱射すれば相打ちを起こしかねない。機関銃隊員は二つの松明の「炎の間を狙って撃つように」と、あらかじめ命じられていた。外れた弾は全て川に抜けるからだ。

川に面した鉄条網の開口部。その二個所の終端部には松明が用意されていた。着火ーー。炎は川面を、不安げな捕虜たちの顔を、赤く照らしだす。暗闇で複数の機関銃を乱射すれば相打ちを起こしかねない。機関銃隊員は二つの松明の「炎の間を狙って撃つように」と、あらかじめ命じられていた。外れた弾は全て川に抜けるからだ。

「南京事件」を調査せよ /清水潔

(栗原スケッチの観察)

しかし、栗原スケッチに沿って重機関銃の射界(36°)を重ねてみると、少なくとも絵的には同士討ちの現場設営になってしまっている。約100mの距離を挟んで味方同士で撃ち合う現場設営などあり得ない。

このとき、栗原伍長は下辺の土堤右端付近にいたというが、松明射撃規制があれば撃てる範囲が狭くなる。しかし、栗原伍長は松明射撃規制について何も語っていないし、スケッチにもそれらしいものは何もない。

「計画的処刑説」を主張しようとすれば、同士討ちリスク回避策として「松明による射撃規制」を持ち出したいのもわかる。

しかし、清水潔氏の著書を読む限り「松明による射撃規制」についての現場にいた日本兵からの証言が見当たらない。「松明」が登場するのは全て清水潔氏本人の作文の中である。

また、栗原伍長は現場には鉄条網はなかったという。そうすると、鉄条網の終端部の松明とはなんなのか。

(船と航路)

現場付近の船と航路に関する情報をまとめる。

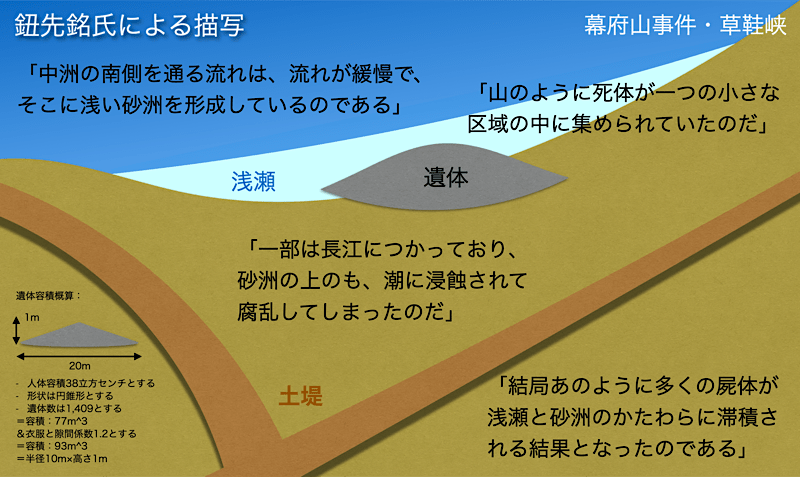

事件後の遺体の山を目撃した鈕先銘氏によれば、現場は浅瀬だという。地形的にもそう見える。

では、船をどう着けるつもりだったのか。事前に現場設営をした箭内准尉によれば、「江岸に出てヤナギの木を切り倒し、乗り場になる足場などを設けた」という。

また、捕虜の立場でそこにいた唐光譜氏は「つづいて河の二艘の汽船の数挺の機関銃と三方の高地の機関銃が一斉に狂ったように掃射してきた」と書いている。船からの射撃はどうかと思うが、とにかく船はあったと証言している。

さらに、事件翌日に多数の遺体を目撃した同盟通信記者・前田雄二氏が城内の警備司令部に尋ねたところ、「少数の日本部隊へ万を超える中国軍が投降してきたので武装解除し、江北へ逃げていくことを教唆したら、われ先にと船に乗り(中略:船をめぐる混乱)双方大乱戦となった勢が護送中の日本部隊を襲撃してきたため、機銃で掃射したものである」との説明を受けたという。

そして、草鞋峡の現場での指揮官だった田山少佐は「解放が目的でした。だが、私は万一の騒動発生を考え、機関銃八挺を準備させました。舟は四隻ーーいや七隻か八隻は集めましたが、とても足りる数ではないと、私は気分が重かった。でも、なんとか対岸の中洲に逃がしてやろうと思いました」と証言している。

これほどまでに立場が異なる複数の証言者が一様に船のことに言及していることから、現場に船があったことは間違いないと思われる。そして、栗原スケッチにも船が描かれている。

(開いた包囲網の謎)

その栗原スケッチをよく観察すると、捕虜集団を囲い込む包囲網の左辺は内側に向けて閉じているのだが、右辺は実は岸辺に向かって開いている。

誰も証言していないが、右辺の開いた包囲網の岸辺に箭内准尉らが作った「船着場」があったと推測する。

また、船も現場の右側に描かれている。そして、右辺の開いた包囲網の機関銃はよく見ると捕虜集団に向いていない。

どういうことかというと、図中に点線赤丸で示した位置に船着場があり、開いた包囲網の機関銃は船着場へ向かう乗船順路に向けられていたのだと思われる。

現場の前は地形的に左に行くほど浅瀬になっているので、船着場を設けるなら現場の右側に来るのが必然的なのである。

次に、現場指揮官だった田山大隊長がいた場所を探る。

栗原伍長がいた場所は包囲網の土堤右端付近だった。その栗原スケッチを見ると、事件直後の田山大隊長の「つぶやき」がメモされている。

伍長と大隊長(少佐)の関係だから、よほどのことがなければ親密な会話などないはず。それでも「つぶやき」がメモされてるところを見ると、至近距離にいたのだと思われる。

では、なぜ田山大隊長もそこにいたのか。理由は「船で捕虜を対岸に逃す作戦」の指揮官ならそこがベストポジションだからである。

土堤右端ならば、現場全体を視野に収めつつ、捕虜の乗船作業や船の航行状況も比較的近くで視認できる。

これほど多数の断片的状況証拠が一様に指し示していることは、17日夜に捕虜をこの草鞋峡の現場に移送した意図は対岸の中洲への解放であり、そのための現場設営がなされ、船も実在し、事件発生直前までそのように動いていたであろうということである。

まとめると次のようになる。

1)現場の再現描写の中で、岸辺の捕虜集団を三方から囲って射撃したというが、これは同士討ちの危険があり、処刑場の設営としてはおかしい。捕虜集団を囲む横幅は約100m、この距離で味方同士が撃ち合う体制になる。激戦をくぐり抜けてきた第65連隊が同士討ちリスクに気づかないはずがない。

2)一部の再現描写では同士討ちリスク回避のために、捕虜を囲む鉄条網の終端部に設置した松明に火を灯し、射撃規制用の目印にしたという話があるが、これもおかしい。栗原伍長は包囲網右側にいたというが、松明射撃規制があれば撃てる範囲が狭くなる。しかし、栗原伍長は撃ったと証言しているし、松明射撃規制に言及した形跡もない。そして、鉄条網はなかったという。

3)より詳細な地図を用いて事件現場の比定を行ったところ、三方を囲む日本軍の下辺は土堤だったが左右の辺は土堤ではなかった。集団処刑を考えるなら2辺の土堤の上から射撃した方が良い。その場所は現場から200mほどずれている。集団処刑を狙った場所選定ではないことがわかる。

4)栗原スケッチをさらに詳しく観察すると、実は岸辺に捕虜集団を囲い込んだ包囲網のうち左辺は内側に閉じているが、右辺は岸辺に向かって開いている。そして、右辺の開いた包囲網の機関銃は捕虜集団に向けられていない。未だ証言には出てこないが、開いた包囲網の中に船着場とそこへ向かう乗船順路があったものと思われる。そして田山大隊長は現場全体を視野に収めやすく船着場にも近い土堤右端にいた。

5)第一機関銃隊二等兵氏の証言から重機関銃の射撃状況が判明した。約10分間に、0.7秒の連射と16秒の待機時間、その繰り返し。捕虜集団に狂ったように撃ちまくったというイメージではない。むしろ、機関銃分隊長は薄明かりの中で、射撃目標を精密に見定めて逐一射撃指示していたと思われる。また、重機関銃は65連隊が保有する半数しか動員していない。

詳細は次の記事を参照。

《幕府山事件》草鞋峡現場の外形的検証(前編)

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/e5c0c9b19ec42a60c0d038314aa4e32a

《幕府山事件》草鞋峡現場の外形的検証(後編)

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/67c2655b8679239d13220dde13c349a7

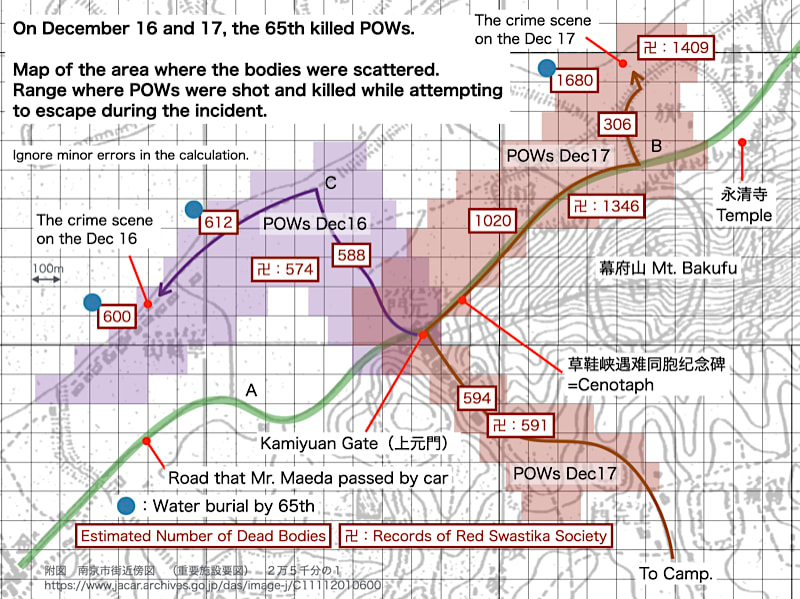

《7. 埋葬記録の絞り込み》

幕府山事件の犠牲者数を算定するにあたって、その前作業として紅卍字会の埋葬記録から関係する項目を拾った。

考え方としては紅卍字会の埋葬記録に記載されている収容場所と埋葬場所、そして幕府山事件の2つの現場(草鞋峡、魚雷営)、さらに収容所から両現場への捕虜移送経路と重なる項目を洗い出した。

その結果、幕府山事件に関係しているとした判定したのが、上図の表のA〜E項である。

E項の大渦子での収容1,409体は、草鞋峡の現場そのものである。地元の人はその場所を地形的特徴から「大渦子」あるいは「大湾子」などという。

それ以外のA〜D項は収容所から両現場へ向かう捕虜移送経路に該当する。

埋葬記録の確認から、幕府山事件と直接的に関係があるとわかったのはここまでだった。

しかし、全ての試算をし終えてから試算値に極めて近似する記録がまだあることに気づき、F項として取り入れた。F項の「幕府山付近で収容」という文面が示すエリアが広すぎて場所を特定できていなかったのである。

F項1,346体も幕府山事件のものであると判定したことで、この事件に関する地上の遺体は全て紅卍字会の埋葬記録から特定できたことになった。

したがって、G項はもはや無関係と考えているが、F項と記録上の表記が似ているので参考までに残してある。

まとめると、次のようになる。

1)幕府山事件の遺体の地理的範囲は、魚雷営と草鞋峡の両現場および収容所から上元門を経て両現場へ向かうエリアに限定される。

2)紅卍字会の埋葬記録から条件に合致する項目を抜き出すと、魚雷営での収容574体、上元門内での収容591体、大渦子(=草鞋峡現場)での収容1,409体、の合計2,574体が該当する。(上図A〜E項)

3)大渦子での収容1,409体については、山田支隊が事件直後に河に投げ入れたものである。通常なら流れていくところだが、ここは地形的な関係から流れにくく、むしろ滞留するような場所である。さらに、揚子江の水位の季節変動のため、山田支隊が投げ入れた時点では水位が下がり続けていた。そのために、紅卍字会の遺体収容時点では水位が1m前後も低くなり、遺体の山のほぼ全体が陸の上にあった。

4)その他に「収容:幕府山◯◯、埋葬:下関石榴園」などとある複数の項目(FとG項)に合計4,296体ある。最終的な試算をまとめていたところ、このうちF項1,346体については試算値と極めて近似していているため、幕府山事件のものであると判断できた。これで幕府山事件に関する地上遺体については全て紅卍字会の埋葬記録から特定できたことになるので、G項2,950体については無関係と考えられる。

詳細は次の記事を参照。

《幕府山事件》埋葬記録の絞り込み

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/fb155aa7d56ce5e3e43f490f8fe5eb68

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/fb155aa7d56ce5e3e43f490f8fe5eb68

《8. 試算モデル》

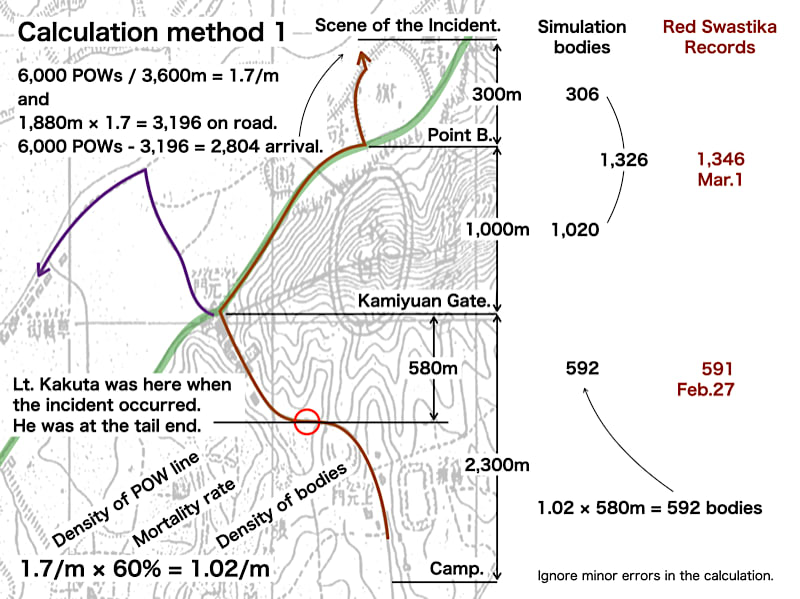

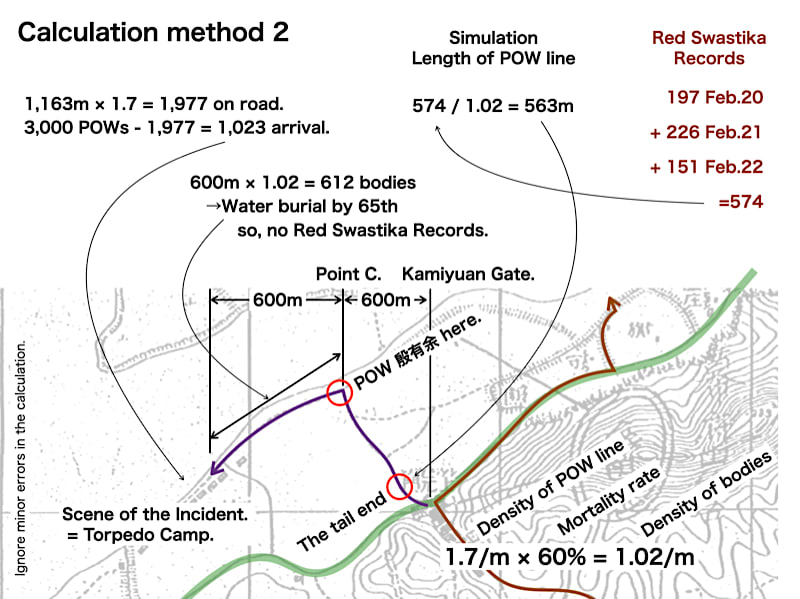

埋葬記録の絞り込みに続いて、幕府山事件全体の犠牲者数その他の数字の試算を行った。

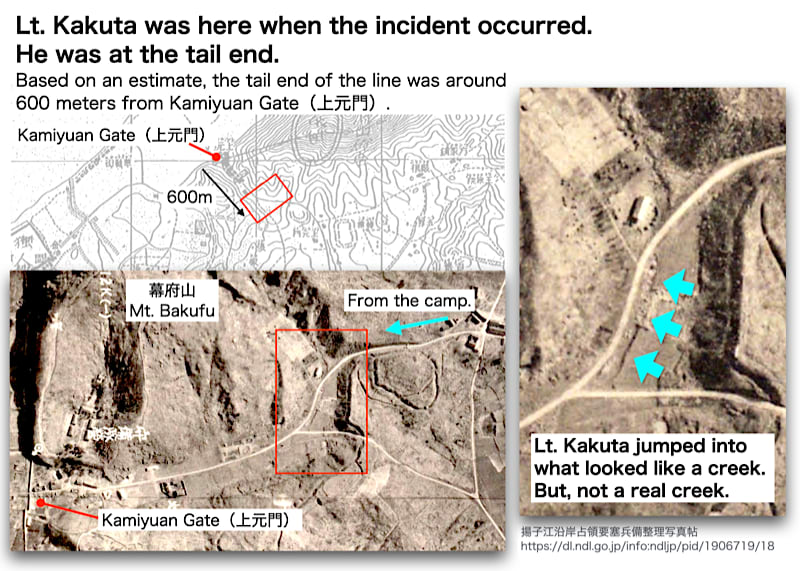

すると、そこで見えてきたのは意外なことに、事件発生の瞬間に現場に到着していた捕虜の人数は全体の半分以下で、過半数は現場に向かう移送隊列の中にいた。

そして、事件翌日に現場を見た前田記者の証言や紅卍字会の埋葬記録などと照合すると、捕虜移送隊列からの死亡率は60%と試算できた。

試算結果によれば、事件発生時点で魚雷営の現場に到着済みの捕虜人数は1,000人である。一方で、魚雷営に捕虜を連行した際の指揮官である角田中尉は「結局、その夜に七百人ぐらい連れ出したんだ。いや、千人はいたかなあ…」と証言している。現場で視認した人数としては整合的である。

また、同様に事件発生時点で草鞋峡の現場に到着済みの捕虜人数は2,800人と試算した。一方で、両角連隊長手記の事件発生時の描写にこう書いてある。

「二千人ほどのものが一時に猛り立ち、死にもの狂いで逃げまどうので如何ともしがたく、我が軍もやむなく銃火をもってこれが制止につとめても暗夜のこととて、大部分は陸地方面に逃亡、一部は揚子江に飛び込み、我が銃火により倒れたる者は、翌朝私も見たのだが、僅少の数に止まっていた」

これも現場にいた人数としては概ね整合的である。

続いて、上述した試算結果の数字を紅卍字会埋葬記録の数字とともに地図上に書き入れてみた。

そうすると、今の中国において建立されている「草鞋峡遇难同胞纪念碑」(日本でいう慰霊碑に相当)を中心とした半径1kmくらいの広範囲に、事件の遺体が散乱していたと推定できる。

試算結果によれば捕虜移送経路の路上付近における遺体密度は、移送経路道程に換算すれば1体/mほどであった。事件発生時に逃走を試みた捕虜が射殺されたとして、これを空間的に捉えるならば、200mの道路区間を含む200m四方に200体という理解でも良い。

日本側の論証では魚雷営と草鞋峡の2つの現場にのみ注目がいくが、一部の目撃者(前田記者ら)、あるいは地元の人の目撃談に根付いているはずの中国側の認識とは極めて乖離していると思われる。

まとめると、次のようになる。

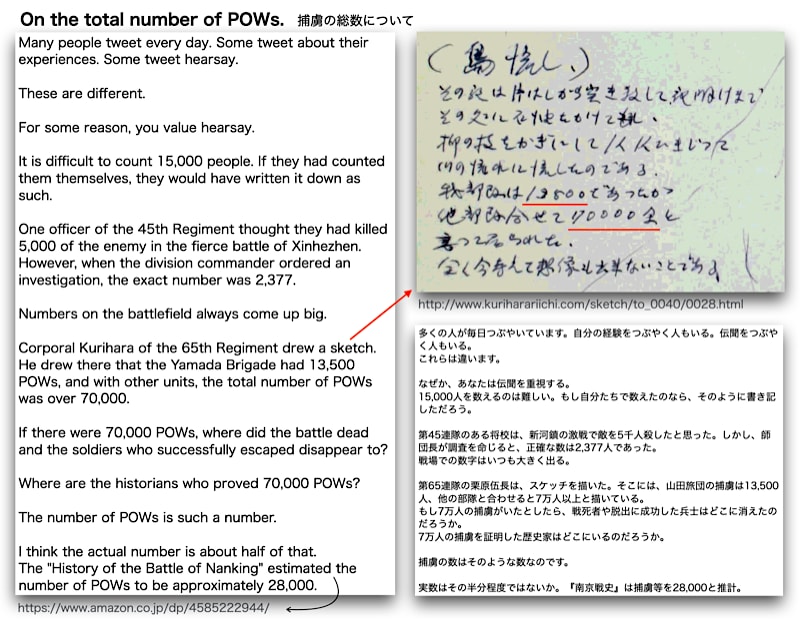

1)報道や陣中日記に登場する捕虜数は戦果としての誇張があり、かつ数字が一定しないので収容捕虜数として信用するに値しない。しかし、関係者の中で共通する要素がある。(a) 殷有余氏「九千人」、(b) 小野日記「魚雷営連行三千人または三分の一」、(c) 平林中尉「一万人」、(d) 両角連隊長「八千人」、のいずれも収容捕虜総数として9千人前後の数字を示している。

2)収容捕虜総数9千人、魚雷営3千人、草鞋峡6千人とし、紅卍字会の埋葬記録、前田記者の目撃談、その他関係者の証言と数字的に大きな破綻がなく成立する試算モデルを作成した。その結果は、捕虜総数9千人のうち40%が逃亡。また、犠牲者数の58%が移送途中の路上周辺だった。これが唯一の解ではないが、数字の幅はかなり収斂してきたと考える。

3)この結果からすると、南京論者(歴史家、研究者その他)が語ってきた幕府山事件イメージ、すなわち「収容捕虜の大半が2ヶ所の現場で殺害された」という理解は相当間違えているのではないか。両角手記にある草鞋峡現場の捕虜数「二千人ほど」という数字や、郷土部隊戦記にある草鞋峡現場の犠牲者数「千人を上回った程度」は、収容捕虜数からいって信用ならない数字とされてきたと思うが、私の試算には整合的である。移送途中の隊列を無視しているから「そんなはずはない」と決めつけて切り捨ててきたのではなかったか。

詳細は次の記事を参照。

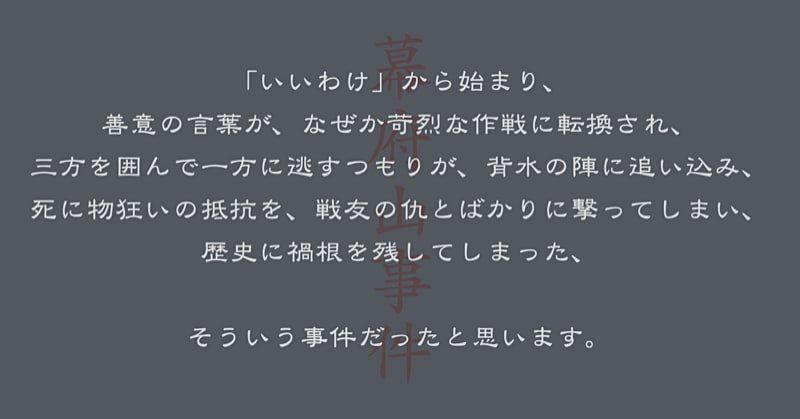

《9. 本当の意図》

幕府山事件に関する一連の考察記事を通して、事件の輪郭を追ってきた。この事件はどの角度から見ても異様であり、大失態である。上村参謀副長の日記から文面を借りれば「下手なことをやったものにて遺憾千万なり」である。

従って、当事者の部隊(山田支隊・第65連隊)幹部が、この事件を隠蔽したり、矮小化したり、弁解したりしたくなるのはよくわかる。そのために、ここまでは山田支隊・第65連隊の幹部らの証言をあまり主軸にしないようにして、考察を進めてきた。

ただ、調べていく中で部隊幹部の事情や理屈のようなものも見えてきた。それは全てここから始まっている。

【火事で逃げられたといえば、いいわけがつく】

火事というのは魚雷営で事件が起きた16日夜の、その同じ日の昼頃に収容所で起きた火事のことである。ただし、史実としてはこの火事による捕虜の逃亡はほとんどいなかったとされる。

「いいわけ」というのは、上海派遣軍司令部では捕虜を一旦16師団に引き取らせようとしていたのに、その16師団は山田支隊に対して捕虜受け取りを拒否したのみならず、山田支隊に対して捕虜の処刑を頻繁に催促してきたことに対するものである。

そこで両角連隊長が求めた成果は何か。

【火事で逃げられたので、捕虜はもういない】

である。

ここから、「逃げられた」を実現すべく、「解放」というには微妙だが、「処刑」とも違う秘密作戦が動き出した。

そこに、「逃げられた」行き先は「中洲」という条件も加えられた。

実行部隊にこれが展開されると、「逃げられた」行き先として「中洲以外は許さない」体制が敷かれた。

実行部隊の指揮官はあくまで「中洲への解放」というつもりだったと思われる。

しかし、その一方で、捕虜の護送兵らは上海戦から続く激戦により「われわれは皆、戦友を失ってきたんですよ!と怒髪天を衝く形相」という心情を持っていた。

そして、現場に連行された捕虜たちは何かをきっかけに集団処刑の匂いを感じ取り、死に物狂いの抵抗を開始した。

目の前で戦友が殺された兵士らは逆上し、戦友の仇とばかりに撃ち始めた。

その混乱は、まだ現場に向かって進んでいた捕虜移送隊列にも連鎖的に波及した。

詳細は次の記事を参照。

《改版履歴》

2022.09.17 初版

《関連記事》

《幕府山事件》概要編

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/4997887cce0ec9d9cc7e17f92562d37c

《幕府山事件》地理編

http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/9b9a860e2c39a923405efe2946d766ed

《幕府山事件》時系列編

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/b371d9b304f84e519677960e6b644f17

《幕府山事件》自衛発砲説

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/13fd6d3e71081054bca30edc4a796259

《幕府山事件》魚雷営現場の外形的検証

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/5fe165164b8b9537c71c97f707ef986b

《幕府山事件》草鞋峡現場の外形的検証(前編)

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/e5c0c9b19ec42a60c0d038314aa4e32a

《幕府山事件》草鞋峡現場の外形的検証(後編)

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/67c2655b8679239d13220dde13c349a7

《幕府山事件》埋葬記録の絞り込み

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/fb155aa7d56ce5e3e43f490f8fe5eb68

《幕府山事件》試算モデル

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/548a45b8a1f4e8c8c0fee0fab3b670e0

《幕府山事件》本当の意図

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/a8da8d8a68b1117afd6ea3cf649d104f

How to calculate the 幕府山事件.

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/e525d516fc4332665f5a3c3fc9a67d25

★南京大虐殺の真相(目次)

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/9e454ced16e4e4aa30c4856d91fd2531