最終更新 2020.04.17

私は医療関係者ではないので余計なことは言わないようにしつつ、新型コロナウイルス感染症について数値分析した結果などを淡々と貼る。

(逐次アップデート予定)

1. 数値分析レポート

2. イランの数字はウソ

3. グラフから感染者数を推測する方法

4. 残存推測感染者数の算出方法

5. 満床予想・簡易シミュレーション

6. 致死率は 1.4% くらい?

7. リアルタイムデータ

8. 公式情報

1. 数値分析レポート

数値分析の結果を、以下のようなツイートでほぼ毎日レポートしている。(下記リンクは逐次更新予定)

上記のツイートは、主に次のような狙いに基づいている。

1)死者数と致死率に着目した数値分析

PCR検査等に基づく感染者数統計値は各国の検査実施の網羅性などに依存するので、『死者数』および『DP号致死率』に基づいて感染者数の推測を行なっている。DP号(ダイヤモンドプリンセス号)の致死率に着目する理由は、関係者が全員検査されていて、無症状感染者の取りこぼしなどがなさそうに見えるからである。また、乗客2,666名は比較的高齢だが乗員1,045名は比較的若いという話もあり、一般社会との年齢構成とも極端には違わないと思われる。

2)国内状況の数値的把握

当初の武漢、あるいはイタリア等欧州の惨状を踏まえ、国内の「医療崩壊」が懸念されている。そこで、安倍首相が記者会見で述べた病床数5,000を母数として、『国内病床使用率』を日々算出することで、医療崩壊危機にどれほど近いのか否かの参考にしたいと考えた。

3)各国の死者数推移(デスカーブ)

「惨状」の度合いは、各国の死者数とその伸びを定量化して見るのが良いと思われる。また、そのグラフ上で延長した近似線を見れば、数日後くらいのレンジでの死者数予測や真の感染者数の大まかな推測もつけられる。

2. イランの数字はウソ

以前からイランの数字の推移は整いすぎていて怪しいと感じていたが、分析したところやはりウソであると判明した。

上図のように死者数100〜1,000人越えの区間で、比較のためにイランとイタリアの推移を抜き出し、三次方程式でそれぞれの近似曲線を作り(画像左)、これとの差分を比較した(画像右)。

見てわかるように、イタリアは近似曲線と日々のブレがあるが、イランにはない。イランにあるのは私が作った近似曲線との微妙なズレのみである。これは現場から上がってきた実数ではなく数式などによって創作された数字としか思えない。従って、イランの本当の数字は混乱の極みで当局にも把握できないか、もしくは政治的理由などから偽造されているものと考えられる。

3. グラフから感染者数を推測する方法

冒頭で『PCR検査等に基づく感染者数統計値は各国の検査実施の網羅性などに依存する』と書いた。そのために、DP号致死率を「本当の致死率」と仮定して、「本当の感染者数」をツイートの表で算出している。

ところが、この試算方法には問題がある。それは、感染してから致死までにタイムラグがあることである。イタリアからは、発症してから致死まで8日間程度という情報も伝えられている。潜伏期間が5日間とも言われているから、感染から致死まで2週間程度というのが、典型的な推移にも思われる。

但し、EARL先生によれば国内においては『…判明してる範囲での発症から死亡まで平均日数は19日、中央値で18日でした』とのこと。ここは、各国の医療技術や混乱状況によって差が出るものと思われる。

問題というのは、現時点で見えている死亡者数は、実は2週間くらい前の感染者数に依拠しているということである。

感染拡大が穏やかであれば、それほど問題にはならないはずだが、爆発的感染期にはこの誤差は大きい。そこでスペインを例にして、以下の「デスカーブ」を用いて上記問題を回避しつつ、「本当の感染者数」を推測する方法を示す。

上図では、この時のスペインの死亡者数は1,381人である。そして、これまでの推移から、この先の推移が近似曲線で予測できる。これを用いる。

感染から致死まで2週間程度というのが典型的な推移かもしれないが、ここでは少し控えめに10日間のモノサシ(赤い線)を用いることとする。スペインの10日後の予測死亡者数は約1万人である。

DP号致死率は現時点では1.19%だが、中国の数字等も参照すると致死率1.4%という数字(次項に示す)も見えてきている。また、DP号関係者もまだ今後も亡くなる可能性もあるので、ここでは致死率1.5%と仮置きする。

但し、3/24時点でDP号致死率は1.49%に上昇した。

致死率1.5%で1万人が死亡する母数とは、計算上は67万人である。つまり、今この時点での(誰にも全容を把握できない)スペインの「本当の感染者数」は67万人程度ではないのか、という推測が成り立つ。

これが、上記のデスカーブを用いた推測方法である。

(この項の以下は3月29日に改版)

詳細は次項に記したが、3月26日版より『残存推測感染者数』というのを設けた。これは、死者数の推移から、現時点での感染者数を数式モデルで算出するものである。これを用いて3月22日時点のデータに戻してみると74万人と出た。

上述のように、デスカーブのグラフ上で線を引く方法では感染者数67万人と算出したわけだが、いずれの方法でもだいたい同じ数字が得られるようになった。

なお、厳密には、上述のデスカーブのグラフ上で線を引いて感染者数を算出する方法は累積であり、『残存推測感染者数』は次項で詳述するが、累積ではなく直近20日間以内の新しい感染者を試算するものである。ただし、スペインの場合は3月22日の20日前の2日時点ではまだ死者数ゼロであり、そこに誤差はない。

4. 残存推測感染者数の算出方法

ツイートでレポートしている表の『残存推測感染者数』の算出方法について示す。

基本的な考え方は次の通り。

1)公式データの「感染者数」は、各国のPCR検査等の網羅性に依存するから、参考にはなるものの「真の感染者数」を示しているわけではない。

2)新型コロナウイルス感染症の「真の致死率」がわかれば、「死者数」から「真の感染者数」がわかる。

3)「真の致死率」の代用として、関係者が全員検査されているはずの「DP号致死率」を用いる。

ここまでが、当初の「推測感染者数」の算出方法。

ここに、新たに次の考え方を追加適用する。

4)感染者は未来永劫感染者でいるわけではない。統計的には20日もすれば感染者ではなくなる。そこで、『残存推測感染者数』としては、20日前以前の数値は排除するものとする。これにより、例えば20日前以前に感染したが、本人も気づかずに無症状のまま自然治癒した場合なども対応できるようになる。(3月26日版より適用)

5)これまでの「推測感染者数」は、感染から致死までのタイムラグの問題を解決できていなかった。即ち、2週間くらい前の数字を見ていたことになり、その後の指数関数的増加を計算していなかった。今回はそのタイムラグ間の増加をなるべくカバーする。(3月28日版より適用)

具体的な計算方法は、下図を用いて説明する。

(目的)

・現在の「真の感染者数」C が知りたい。

・あるいは、上述の20日前以前数値排除ルールに基づき、20日前以後の感染者数増分D が知りたい。

(前提)

・各国政府が現時点で把握しているのは、確定陽性者数S、死者数Yなどである。Cは知る由もない。

・「真の致死率」が機能するのであれば、現在の死者数Yにより少し前の感染者数Bがわかる。「少し前」というのは各国で異なる。本記事3項冒頭で触れたが、イタリアだと13日前程度、国内では23日前程度。

(計算方法)

・「真の致死率」の代用にDP号致死率を用いて、死者数Yから少し前の真の感染者数Bを算出。同様にXからAを算出。「少し前」がいつなのかは問わない。

・「残存推測感染者数」=「20日前以後の感染者数増分D」だが、それは把握不可能である。そこで、感染者数A-Bの増分Eと、死者数X-Yの増加率Vを用いて、D=E×Vとする。

・確定陽性者数R-Sの増分Qが、残存している確定陽性者数である。

・「未捕捉感染者数」=D-Q であるが、便宜的に E×V-Q とする。(より正確には、死者数の増分も抜いて E×V-Q-(Y-X) である)

・「感染者捕捉率」=Q/D % であるが、便宜的に Q/E×V % とする。(より正確には、死者数の増分も加えて (Q+(Y-X))/E×V % である)

(補足1)本来はY-Bの時間差も吟味すべきだが、わからないので10日に固定する。即ち、「残存推測感染者数」は実際より控えめな数字(=数日前の数字)になる。

(補足2)増加率Vについては直近の変化率(加速方向か、減速方向か)を加味して計算している。

その結果、何がわかるのかを下のイメージ図を用いて説明する。

・今日までの死者数Yはわかっている。

・死者数Yから、「真の致死率」を用いて、少し前の「真の感染者数」Bがわかる。

・少し前の「真の感染者数」Bから、増加率Vを用いて、今日現在の「真の感染者数」Cがわかる。

・今日現在の「真の感染者数」Cから、「真の致死率」を用いれば、少し先の死者数Zがわかる。

・少し先の死者数Zは、デスカーブのグラフ上で近似曲線を引いて導き出したものと同じである。(=検算の関係)

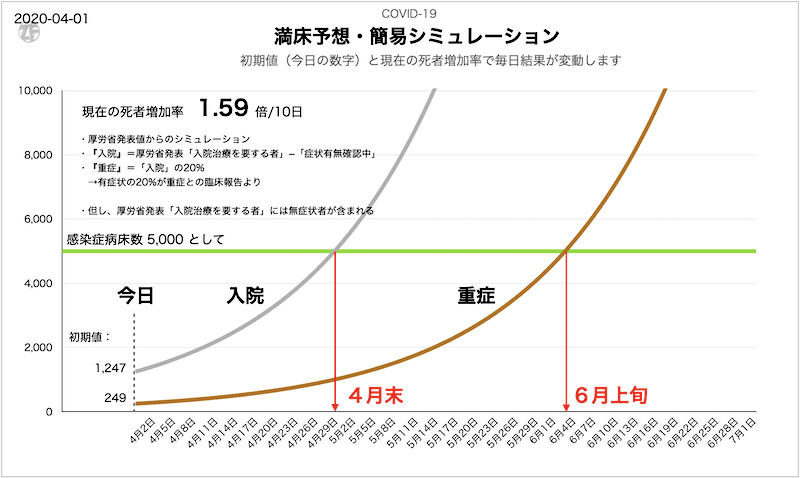

5. 満床予想・簡易シミュレーション

(本項は4月1日に全面改訂)

下図の『満床予想・簡易シミュレーション』についての計算方法を説明する。

これは次の2つの情報から計算している。

1)死者増加率=前項の『増加率V』とほぼ同じである。但し、直近の変化率(加速方向か、減速方向か)は加味していない。

2)下図の厚労省発表値。

具体的な計算は以下の通り。

(a)『入院』=厚労省発表「入院治療を要する者」−「症状有無確認中」(上図では1,473-226=1,247)

→「症状有無確認中」とは施設か在宅での経過観察中であり、まだ入院はしていないと解釈した。

(b)『重症』=「入院」の20%(上図では1,247×20%=249)

→これは、有症状の20%が重症との臨床報告に基づく。(次項参照)

上記a,bの2項目を初期値とし、死者増加率を加算してグラフ化している。

6. 致死率は 1.4% くらい?

複数の話を総合すると、この感染症の致死率は1.4%付近にあるのではないかという推測が成り立つ。

理由は以下である。

1)全員検査したDP号感染者の半数は無症状。

2)忽那賢志先生解説による有症状者の臨床症状内訳(中国での有症状44,672人)

そして、ここにも死亡数として「1.4%」という数字があった。

「半数は無症状」の報告がアイスランドからも。

7. リアルタイムデータ

冒頭のツイートの数値分析で参照している主なサイトのリンクを並べる。

8. 公式情報

本件では不安を煽るような情報が氾濫しているが、公式情報に基づいて冷静に行動したいものである。

備考

新しい知見が出てきたら本記事は随時修正するかもしれない。

以上。