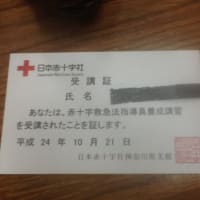

のべ7日間にわたる講習会に行ってきました。

日本赤十字社神奈川県支部が主催する、救急法指導員養成講習会にっ!

ツイッターで度々呟いていましたが、救急法要員養成講習会の指導員として参加するための資格です。

イベントなどで一般的に普及する活動は救急法要員でも出来るのですが、大げさにいえば救急法の先生になるための講習会と言った感じです。

まぁ、ボランティア講師なんですが、うちの親会社には赤十字奉仕団がありまして、社内講習で救急法の講習会なんてのもやっていたりしてまして、気がついたら私も奉仕団に加入をしていて、さらに活動に参加していたりで、結構楽しくやっていたりするわけですw

さて、この講習を受けるに当たって、まずは「志願理由」を書いて提出します。

当然のことながら「指導員を志す」わけですから志願理由は活動への意欲を図る重要なファクター。

私の場合は奉仕団委員長からダメだしを受けて二度ほど書き直しましたw

次の難関は「事前講習会」

志願者全員を本講習を受講させたいのは山々だが、講師の数やらいろんな都合があって足切りをしなければならないそうで、ここで一定の知識と技能があるかを試されます。

二日間の初日を基本的な座学に費やし、あとは実技と学科の試験になります。

学科は救急法要員の復習。

実技も救急法要員必須科目が出来るかのテストです。

今回は50人くらいの志願者が36人まで絞られました。

その足切りラインを突破するといよいよ養成講習に進めます。

養成講座は五日間。

土日祝日に開催されました。

初日はオリエンテーションと指導員として必要な項目の座学を受けます。

二日目は初日にくじ引きできまった項目を10分間の持ち時間で全員の前で講義するという講義実習。

自分の出番以外は他の参加者の講義を聞くという形になるので救急法要員の座学を受けるみたいな形ですが、これをしっかり利用して復習をするいい機会になります。

まぁ、出番がくるまで緊張で話を聞いている余裕があるかどうかはご想像にお任せします。

講義する時の注意点としては・・・

・大きな声で話す

・教本以外の情報は程々にする

・板書中は話さない。

・板書の文字は大きく、見やすく、重要事項だけを書く

・緊張してますとか慣れてませんとか言い訳を言わない

等々、いろいろありこちらも勉強になります。

私の担当は、人工呼吸と呼吸原生心停止について。

持ち時間を一分ほど超過してしまいましたが、個人的には満足な講義ができたと思います。

自己顕示欲が強めなので人前で話すの結構好きですしね、私w

三日目は、やっぱりくじ引きで決まった実技課題を全員の前で講義する実技講義実習。

私は一人で傷病者を搬送する方法を担当しましたが、息がきれて声が出ずにえらい目を見ましたw

四日目は必須項目ではないけど、指導員として出来なければならない実技の講習。

搬送方で体の節々が悲鳴をあげたのは内緒ですw

でも、いろんな技術を知ることができて充実の一日でした。

そして最終日は、座学の試験と心肺蘇生法と体位変換の複合実技試験。

更に必須実技の実技試験。

止血法に始まり各部の包帯法の技を試されます。

緊張と体力の限界でおかしなテンションでしたがなんとか乗り切ることができましたw

ちなみに、初日に宿題として課題が出されます。

短期講習会の指導案作成と、救急法要員講習会の学科試験の作成。

じつはこれを作るのに、最終日前日は徹夜でしたw

テスト問題作るって、ものすごく大変なんですね。

学校の先生を改めて尊敬してしまいましたw

すべてが終わったあとで有志によるお疲れさん会もあり、講習を共に乗り切った仲間と飲む酒は一味違いますね。

ってことで、私の講習会は終了しました。

あと合否判定の手紙を待つのみですが、貴重な経験はできたということで、どっちであっても悔いはない!って感じですね。

いや、まぁ、合格するに越したことはないですけどねw

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます