●●映像の地政学●●

はじめに

固有の意味での(狭義の)歴史学とは、人類の文物とりわけ記録史料(文物に描かれた図像や文字、記号、紋様など)を手がかりに過去の人類の社会的営みとその変動推移を推定し、変動の因果関係を読み解く学術(科学)であるという。

だとすれば、現代文明の所産である映画もまた有力な歴史学的史料の1つの形態ということができる。

このブログでは、映画に描かれた事件や物語を社会史的に読み解くことを、本来の目的としている。だから、いまさらここで、そんなわかり切ったことを述べる必要はないのかもしれない。だが、今回は、特殊に地政学的視点から、映像に描かれた事件の背景や断片的事象から、諸国家の権力構造や軍事的環境を析出しようと試みる。

1 地政学とは何か

さて、まずは「地政学:Geopolitik (geopolitics)」とは何かを考えてみよう。

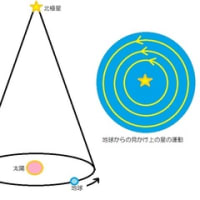

語源的には、地球や大地、地上環境を意味するGeoと「政治学:Politik (politics) 」とが合成されたもので、ごく単純化していうと、地理学的構造・状況との連関において諸国家のあいだの軍事的・政治的力関係や個別国家の内部の軍事的構造や権力構造を解明する学術分野のことである。

地理的構造・状況とは、ある国家や政治体の地球上での配置、山岳や平野、河川、港湾、海洋などの地形・地勢、都市の配置や産業配置、人口分布などだ。

こうした地理的条件は、国家の防衛政策(戦略)や戦力の配置、軍事産業の立地や軍港の配置などを規定することは言うまでもない。国家形成の当初から、各国の陸軍が平野や山岳地理の測量・探検を任務とし、海軍が海洋・海底地形島嶼配置などの測量や研究を任務としてきたことからも、明らかなとおり。

たとえば、

ヨーロッパの辺境のブリテン島でいち早く16世紀に、軽武装ながら集権が進んだ王権国家=国民国家が出現したことは、有力弱小を問わず無数の君侯権力が隣接し合いながら足を引っ張り合っていたヨーロッパ大陸よりも、海洋によって隔てられていた地理的条件が有利に働いたとからというようなこととか、

また、海洋に浮かび多数の港湾を備えた島にあって、商業都市ロンドンが中世晩期からのヨーロッパの商工業の中心地だったネーデルラントの対岸にあり、早くからそこの諸都市と商業的・産業的結びつき(従属)を持ち、さらにスカンディナヴィアから北西ドイツにいたるバルト海・北海貿易圏とも結びついていたことで、ヨーロッパ世界貿易の中心地の1つに成長する条件を獲得するとともに、小規模の陸軍で域内の平和や統治をまかなうことができたうえに、艦隊(武装商船団)をいち早く組織して(ネーデルラントに次いで)海洋貿易で優位な地位を得ることができた、

というようなことも、地政学の初歩である。

してみれば、地政学が社会科学たりうるためには、地理学はもとより歴史学などとも結びついた総合的な学にならなければならないということだろう。

ところで、地政学はナチスドイツの軍事政策によって援用されたことから、一時期、ナチスの膨張主義や軍備拡張を根拠づけた、怪しげな学問だという間違った先入観が生まれたこともあった。

けれども、ナチスドイツは、一度たりとも地政学と真剣に向き合ったことがない。

彼らが言ったのは、ヨーロッパ北西に位置し大西洋に浮かぶブリテンが海洋貿易を支配して覇権を築き、フランスがヨーロッパ西部の中心に広大な領土を擁したことから強力な陸軍力によって西ヨーロッパに覇を唱えて、海洋国家ブリテンと対抗しえたとすれば、中央ヨーロッパ~東ヨーロッパの要部に位置するドイツがソヴィエト=ロシアの社会主義に対する防壁をなしながら東欧と南欧(バルカン半島)を支配する(衛星化、属国化)するのは根拠がある、という程度の「たわごと」でしかなかった。

その意味では、ナチスドイツは「地政学の落ちこぼれ」で、ドイツの軍事的地位の保全や向上をはかるのに失敗したばかりか、短期決戦の準備しかしないで長期の世界戦争に突入して国家に破滅的な被害をもたらすという結末を招いた。

もっとも、ヨーロッパ列強諸国家は、地政学的知見の断片を自らの勢力拡張やら侵略を正統化する理論的根拠や戦略の土台に据えてきたことは間違いのない事実だが。それを言えば、政治学も法学も国家の支配者に媚を売る侍女の役割を長らく果たしてきたのであって、学問はすべからく支配者に仕える(媚を売る)御用イデオロギーの時代を経験しているのだが。

まあ、理屈や御託を並べるよりも、実地に映画作品から諸国家や政治体、地域の軍事的・政治的環境やらを読み解いてみよう。

2 映像物語の地政学的考察

■①アラビアのロレンス■

何よりも圧倒的な映像的スペクタクルで諸勢力の対決・対抗のダイナミズムを描いた作品の1つに、「アラビアのロレンス」がある。

第1次世界戦争の後半から終盤に、ブリテンのすこぶる知的な諜報員(考古学者)として中東・アラビアに派遣されたローレンスが、アラビアの有力者と部族指導者たちをトゥルコ帝国に対する蜂起=独立闘争に駆り立てて、ブリテンの敵国ドイツと同盟するトゥルコ帝国に深刻な打撃を与えて帝国を分裂・解体に導く戦略の一端を担った。アラブ人びいきのローレンスは、アラビアや中東の族長や有力者を調略・説得して、彼らを反乱闘争に立ち上がらせる。

映像は、一方で心の底から、アラブ部族ベドウィンの政治的独立を支持し、彼らに深い人間的・文化的共感を寄せながら、他方では、ブリテンの中東・インド洋地域での戦略(とりわけ原油資源への支配)のチェスの駒として彼らを冷酷に利用するという戦略をも理解していたローレンスを描く。彼の精神の二重化と葛藤を、実に見事に描いている。

ところで、第2次世界戦争の初期における地中海東部から中東、北アフリカ、インド洋方面をめぐるブリテン帝国とドイツ帝国との対抗関係は、ブリテンの「3C政策」とドイツの「3B政策」との対抗として現れた。それぞれの戦略拠点ネットワーク構築をめぐる角逐と駆け引きが展開された。

もっとも、ブリテン側の「3C」がすでに確保され構築されている戦略拠点であるのに対して、ドイツ側の「3B」か戦略目標であって、半ば願望=展望ともいうべき計画だった。

3Cとは、〈カイロ-カルカッタ-ケイプタウン〉を結んだ三角形であって、ブリテンのインド洋(すなわちアフリカと中東、南アジア)におけるブリテンの通商および軍事上の最優位(言い換えれば植民地帝国支配)を確保しながら、地中海東部=中東、アラビア、ペルシア湾=インド洋へのドイツの進出経路を阻止する戦線を構築するという戦略だった。

3Bとは、〈ベルリン-ビザンティウム(コンスタンティノープル)-バグダード〉を結んだラインであって、バルカン半島から黒海沿岸、アナトリアを経てバグダード、つまり原油産地のペルシア湾にいたるドイツの進出経路の確保をめざす戦略だった。このラインを最終的に高速鉄道で結んで、兵站=補給線と軍事進出経路を構築しようとするものだった。

ドイツとトゥルコの同盟は、ドイツ側からすれば、事実上解体し始めているトゥルコ帝国をドイツの軍事力と産業=通商が支える、つまりはバルカン半島と黒海・アナトリア方面、メソポタミアにドイツの地域覇権をおよぼそうという目論見によるものだった。

そうなると、ブリテン側としては、外皮と骸骨ばかりのようになったトゥルコ帝国を解体して、原油産地や貿易航路(軍事的防衛)の要衝をブリテンの支配下(植民地帝国)に分割・併合して、ドイツに対する戦線を構築しようということになる。

その場合、トルコ帝国の支配下に呻吟しているアラブ人たちが、メソポタミアからペルシア湾、アラビア半島方面で反乱を起こして、トゥルコの支配権を衰退・崩壊に追い込むような事態が生じれば、きわめて好都合である。トゥルコ帝国の地域覇権が崩壊すれば、軍事的・通商的な力の優越に任せて、ブリテンはやりたい放題に領土の切り取り、分割・併合をおこなうことができる。

ブリテンがそのために選んだチェスの駒の一方が、メソポタミアのベドウィンの1部族、ハーシム家で、反乱成功のあかつきには「カリフ」(イスラムの守護者としての太守の地位)を認める「約束」を結んだ。ハーシム家は、ベドウィンの覇者=指導者としての地位を狙っていたからだ。

ところが、ハーシム家の思惑を跳ね上がった思い上がりと難詰する勢力があった。その指導者は、イブン・サウド、つまりサウド家(サウディ)だった。ハーシム家のフセインは、アラブではそれほどの威信や信望を獲得していなかったので、ベドウィン族の多くはサウド家の側に結束し始めた。

ここまでの情報作戦を指揮していたのは、ブリテン帝国の北アフリカの戦略拠点、カイロの総督政府だった。だが、カイロ政庁の状況判断は的確性について疑わしいということになって、インドのカルカッタ総督府の指揮下で、中東方面での反乱の指導者としては、名望のあるサウド家がふさわしいという状況判断が優越してきた。

こうして、サウド家を支援してベドウィン族全体を独立闘争に立ち上がらせる調略作戦が展開されることになった。その担い手が、オクスフォードで学位を取得した考古学者、ローレンスだった。

ところが、トゥルコの支配権が除去されたのちに、レヴァント・パレスティナ方面にブリテンの保護のもとにユダヤ人国家ないしはユダヤ人を含めた多民族国家を建設して、ブリテンのこの地域での権力の中継拠点にしようという目論見も、ブリテンの内部で動き出していた。

これは、ブリテンが、メソポタミアではハーシム家、アラビアではサウド家、パレスティナではユダヤ人国家建設に肩入れするという、いずれは敵対や対立の原因となるような「矛盾した」3方面の政策を行き当たりばったりに取ったということを意味する。

世界戦争が終結すれば、ブリテンの覇権の伝達経路が回復して、局地的な利害対立や紛争はどうにでもなる、力と利権誘導でねじ伏せることができるという傲慢不遜な、それゆえまた、いずれは地域の安定が崩れていかざるをえないような、いい加減な戦略、いや戦略の欠如ともいうべき状況ではないか。

映画では、こういうブリテン帝国当局の自分勝手で支離滅裂で、その場しのぎの戦略(の欠如)に悩みながら、それでもアラビアにおけるベドウィンの独立=反乱の正統性を自らに言い聞かせながら、サウド家を説得し、自らも武装蜂起に参加していくローレンスの、ディレンマに満ちた心情と行動が、巧みに描かれている。

結局、戦争後の講和交渉で、大国・強国の利害調整・妥協の圧力に弾き飛ばされて、サウド家もハーシム家も約束の大半を反故にされてしまった。しかも、ブリテン当局の統制が十分効かないままにパレスティナではユダヤ人国家の形成が進む。周囲のパレスティナの住民・民衆の既得権を踏みにじる形で。

そして、こうして一時的に高揚したかに見えたブリテンの中東での覇権は、30年を待たずに衰滅していく。力の空白は生じて、力と力の剥き出しの対抗と敵対の自己増殖の温床ができ上がっていく。

■② US軍産複合体とクーデタ■

このブログの記事〈「裏庭」のできごと〉(映画作品《ミッシング》に関する記事)を参照。

1973年、南アメリカのチリで、ピノチェト将軍が率いるクーデタがアジェンデ政権を倒して軍事独裁体制を敷いた。この事件と市民たちの恐怖については、小ブログ記事で述べたとおりだ。そして、ピノチェトと軍部の背後にはアメリカ軍(ペンタゴンとCIA)が周到で執拗な支援体制を構築していたことも。

映画《ミッシング》は、ピノチェトとチリ軍部を直接に支援していたのがアメリカ海軍であって、これを海軍情報部とCIAが援護(側面支援)していたことを描き出している。

ということは、ペンタゴンのうちでも海軍がチリの政治状況について密接な(切実な)利害関心を抱いていたということになる。陸軍やCIA本体ではなく、海軍そのものがピノチェトのクーデタを支援(もっと露骨にいえば、指揮)していたのだ。

ではなぜ、アメリカ海軍はチリの政治構造にそれほど強く執拗な利害関心を持っていたのだろうか。

地球儀または世界地図でチリの位置(配置)と形状を眺めてみよう。

南アメリカ大陸の太平洋に面しておそろしく長く複雑な海岸線を有する国土である。ペルーの南端から南極大陸まで、太平洋に面する領土を直線で測っただけでも、優に5000キロメートルもある。つまり太平洋の南半球側において、圧倒的な位置づけの防衛線を保持しているわけだ。

そこで、当時の南アメリカ大陸の政治的・軍事的状況を想起してみよう。

「冷戦構造」の真っただ中である。合衆国は南アメリカ大陸へのソ連や左翼勢力の浸透や影響力を極度に警戒していた。というのも、太平洋の反対側では、ヴェトナム戦争が泥沼化して、アメリカは混乱を最小限度に抑えながらどうやって撤退・撤収するかを必死に模索していたからだ。

ヴェトナム・インドシナまでは、ドミノ倒しの津波が襲ってきた。アジアでは、そこまでで社会主義や左翼の進出を抑えなければならない。

インドシナ半島の太平洋とインド洋の連結点に位置するヴェトナムを失うということは、世界経済の覇権を担うアメリカ艦隊の展開力の保持・構築の上で決定的なダメイジとなる。とはいえ、フィリピンやインドネシア、沖縄などを確保しているのだから、航空展開力がカギとなっている海洋権力の配置展開にとって、東南アジア地域での海軍力の展開の拠点構築は、さほど困難ではない。

キッシンジャーの工作で、共産党が支配する中国との「和解」「妥協」は成立しつつあったから。

実務的にはそうだが、しかし、「ドミノ理論」に凝り固まっていたペンタゴンにしてみれば、むしろ観念上、イデオロギー上の敗北感・危機感の方が昂じていた。

だが、艦隊の寄港地や出撃拠点の喪失よりも、将来的に見た場合(短期で)経済的なロスが見込まれることの方がダメイジが大きかったというべきかもしれない。

この「経済的な得失」の観点が、アメリカ海軍力の展開と密接にかかわっているのである。

さて、チリの話に戻ろう。

チリの海岸線は入り組んでいて恐ろしく長い。ソ連や左翼のチリへの侵入を防ぐために防御すべき、戦線がそれだけ複雑で大がかりになるということになるからだ。言い換えれば、それだけ、チリ共和国では、細長い陸地の軍事的防御よりも、長くて複雑な海岸線を防衛する海軍や沿岸警備活動の位置づけが圧倒的に大きいということになる。

だから、アメリカ海軍は、チリ海軍を南アメリカ大陸における対「冷戦」戦線の担い手として以前から育成指導、管理してきた。大海洋に面した国土を有する諸国家を軍事同盟に引き入れて、海軍展開力の拠点とする戦略は、じつはアメリカ国家の世界的規模での産業戦略と直接に絡みついていた。

その産業戦略とは、近い将来に電子化するはずの通信産業の世界的展開を、国家(直接には海軍)が支援・誘導する政策だった。その直接の担い手となる企業は、ITT(国際電信電話会社)だった。

ペンタゴン子飼いの国策会社でもあるITTが保有管理する海底ケイブルのネットワークを世界の海洋底に敷設する、ということである。

今では、幹線の直径が1メートル以上もある光ファイバー・ケイブルの集束管のネットワークが。全世界の海洋の底に敷設されていて、WWW(世界大の蜘蛛の網装置)の情報通信の不可欠のハードウェアになっている。

海底ケイブルのネットワーク幹線を敷設するためには、海洋底の地形やその変動(プレイトテクトニクスのメカニズムや海底火山活動)などに加えて、深層海流や海洋気象、海洋底の生態系、海洋全体の構造と生態系などの科学的な研究や調査が必要である。もちろん、ケイブルのメインテナンスや取り換えのための船舶や装置、深海操作機械、潜水艇、サルヴェイジのメカニズムの技術開発・建造なども不可欠だ。

こうして、多数の学術部門を横断する科学研究と工業装置研究開発などを集積する、巨大な産業プロジェクト(戦略)が背後に控えているのだ。

こうした知的活動の大半を、じつはペンタゴンの海軍部は掌握しながら推進している。世界中の有力大学や研究所とも連携しながら。

海洋・海底地形の測量調査や海洋気象(天文・水文学)研究のパイオニアが、各国の海軍であることを想起してほしい。海洋生物学でも、専門家を最も多く抱えているのは、海軍あるいは海軍と連携した研究施設なのである。

このように見てくると、チリのクーデタにおいて海軍やCIAの情報活動要員の拠点が、チリにあるITTの子会社や事務所だったこと、諜報要員がITTの社員身分証を携えてチリ国内で動き回っていたことの背景が見えてくる。

ITTは自らの利益を擁護するためにも、チリの政治環境を統制しようと狙ったのである。その利害は、ペンタゴンと海軍、そしてアメリカ情報産業・通信産業の全体と結びついていたのである。

だが、平和的な方途でも、やりようはあったはずだ。だが、権力装置には、往々にして想像力が乏しいものなのだ。

自らの世界経済ヘゲモニーを補強し、まったく新たな基盤の上に据え直すために、海底ケイブルを利用した世界的規模での通信回線ネットワークの敷設というヘゲモニー・プロジェクトを最初に展開したのはブリテンだった。19世紀の末から20世紀前半にかけてのことだった。

そもそもブリテンのヘゲモニーの掌握とヘゲモニー装置(インフラストラクチャー)の地球的規模での組織化によって、世界経済の権力構造はそれまでと比べてすっかり構造変動した。権力構造の中核には、周到かつ系統的に組織された国民国家があるようになった。

それは、各州・各都市が連邦内で分立・競合していたネーデルラントの世界ヘゲモニーとも、ましてそれ以前の地中海世界経済での都市国家ヴェネツィアの最優位とは、決定的に異なる次元の支配構造が生み出されたのだ。

そして、戦間期から1930年代にブリテンからヘゲモニーを受け継いだ合衆国は、そのヘゲモニー・プロジェクトをはるかに凌駕する規模と質において、世界的規模での情報通信ネットワークを組織した。

私が、パクス・ブリタニカとパクス・アメリカーナを1つの持続的な構造(パクス・アングロ=アメリカーナ)の2つの局面として連続的に把握するのは、世界経済を全地球的規模に拡大しながら、その質的構造を決定的に転換することで登場した歴史を見るからであって、さらに2つの国民資本の権力の融合、金融的癒合が独特の世界支配=資本蓄積の構造をもたらしているからである。

ヘゲモニーの伝達や経済的取引の言語プロトコルが英語で組織されていることも含めて。それは、世界の経済的・政治的・軍事的・イデオロギー的な文化基盤として日常普段に作用しているのであるから。

それはともかく、ブリテンとアメリカの海洋権力の世界的規模での展開がそういうものであるということは、海洋権力すなわり海軍=艦隊展開が世界的規模での情報通信ネットワークの建設とメインテナンス(廃棄更新)をカヴァーし誘導・防護するためのものである。これには、空母と艦載機のテクノロジーや原子力潜水艦の配備、ミサイルシステム=航空宇宙軍事産業などが結びついている。

このようなものとして、現代のパクス・アメリカーナを見るとき、中国が世界のヘゲモニーを握る時代が、少なくともこの2世紀間のあいだにやって来るとは、思えない。地球的規模での情報通信ネットワークを自前で中国が組織化する(これには独特の海軍展開力が付随する)能力を、中国がわがものとするのは、果てしなく遠い未来ではないかと思う。そうなる前に中国の隆盛の時期は過ぎ去るであろうが。

イマニエル・ウォラーステインは、実在的ヘゲモニーの構造を具体的に検証することはないから、世界覇権の将来については、今のところ、じつに混乱した視座しか提示していない。

まして、英語で組織された世界的な通信プロトコルにおける言語の障壁とか、中国が外部世界からの情夫お受信に対して閉鎖的な防壁を必死になって築いていることなどを考慮すると、今のところ、中国の世界覇権の話は、まったくの的外れとしか言いようがない。

もとより、コストとリスクが途方もなく巨大化した現代世界のヘゲモニーを単一国民(国家)が担いうる時代も過ぎ去りつつあるのだが。

はじめに

固有の意味での(狭義の)歴史学とは、人類の文物とりわけ記録史料(文物に描かれた図像や文字、記号、紋様など)を手がかりに過去の人類の社会的営みとその変動推移を推定し、変動の因果関係を読み解く学術(科学)であるという。

だとすれば、現代文明の所産である映画もまた有力な歴史学的史料の1つの形態ということができる。

このブログでは、映画に描かれた事件や物語を社会史的に読み解くことを、本来の目的としている。だから、いまさらここで、そんなわかり切ったことを述べる必要はないのかもしれない。だが、今回は、特殊に地政学的視点から、映像に描かれた事件の背景や断片的事象から、諸国家の権力構造や軍事的環境を析出しようと試みる。

1 地政学とは何か

さて、まずは「地政学:Geopolitik (geopolitics)」とは何かを考えてみよう。

語源的には、地球や大地、地上環境を意味するGeoと「政治学:Politik (politics) 」とが合成されたもので、ごく単純化していうと、地理学的構造・状況との連関において諸国家のあいだの軍事的・政治的力関係や個別国家の内部の軍事的構造や権力構造を解明する学術分野のことである。

地理的構造・状況とは、ある国家や政治体の地球上での配置、山岳や平野、河川、港湾、海洋などの地形・地勢、都市の配置や産業配置、人口分布などだ。

こうした地理的条件は、国家の防衛政策(戦略)や戦力の配置、軍事産業の立地や軍港の配置などを規定することは言うまでもない。国家形成の当初から、各国の陸軍が平野や山岳地理の測量・探検を任務とし、海軍が海洋・海底地形島嶼配置などの測量や研究を任務としてきたことからも、明らかなとおり。

たとえば、

ヨーロッパの辺境のブリテン島でいち早く16世紀に、軽武装ながら集権が進んだ王権国家=国民国家が出現したことは、有力弱小を問わず無数の君侯権力が隣接し合いながら足を引っ張り合っていたヨーロッパ大陸よりも、海洋によって隔てられていた地理的条件が有利に働いたとからというようなこととか、

また、海洋に浮かび多数の港湾を備えた島にあって、商業都市ロンドンが中世晩期からのヨーロッパの商工業の中心地だったネーデルラントの対岸にあり、早くからそこの諸都市と商業的・産業的結びつき(従属)を持ち、さらにスカンディナヴィアから北西ドイツにいたるバルト海・北海貿易圏とも結びついていたことで、ヨーロッパ世界貿易の中心地の1つに成長する条件を獲得するとともに、小規模の陸軍で域内の平和や統治をまかなうことができたうえに、艦隊(武装商船団)をいち早く組織して(ネーデルラントに次いで)海洋貿易で優位な地位を得ることができた、

というようなことも、地政学の初歩である。

してみれば、地政学が社会科学たりうるためには、地理学はもとより歴史学などとも結びついた総合的な学にならなければならないということだろう。

ところで、地政学はナチスドイツの軍事政策によって援用されたことから、一時期、ナチスの膨張主義や軍備拡張を根拠づけた、怪しげな学問だという間違った先入観が生まれたこともあった。

けれども、ナチスドイツは、一度たりとも地政学と真剣に向き合ったことがない。

彼らが言ったのは、ヨーロッパ北西に位置し大西洋に浮かぶブリテンが海洋貿易を支配して覇権を築き、フランスがヨーロッパ西部の中心に広大な領土を擁したことから強力な陸軍力によって西ヨーロッパに覇を唱えて、海洋国家ブリテンと対抗しえたとすれば、中央ヨーロッパ~東ヨーロッパの要部に位置するドイツがソヴィエト=ロシアの社会主義に対する防壁をなしながら東欧と南欧(バルカン半島)を支配する(衛星化、属国化)するのは根拠がある、という程度の「たわごと」でしかなかった。

その意味では、ナチスドイツは「地政学の落ちこぼれ」で、ドイツの軍事的地位の保全や向上をはかるのに失敗したばかりか、短期決戦の準備しかしないで長期の世界戦争に突入して国家に破滅的な被害をもたらすという結末を招いた。

もっとも、ヨーロッパ列強諸国家は、地政学的知見の断片を自らの勢力拡張やら侵略を正統化する理論的根拠や戦略の土台に据えてきたことは間違いのない事実だが。それを言えば、政治学も法学も国家の支配者に媚を売る侍女の役割を長らく果たしてきたのであって、学問はすべからく支配者に仕える(媚を売る)御用イデオロギーの時代を経験しているのだが。

まあ、理屈や御託を並べるよりも、実地に映画作品から諸国家や政治体、地域の軍事的・政治的環境やらを読み解いてみよう。

2 映像物語の地政学的考察

■①アラビアのロレンス■

何よりも圧倒的な映像的スペクタクルで諸勢力の対決・対抗のダイナミズムを描いた作品の1つに、「アラビアのロレンス」がある。

第1次世界戦争の後半から終盤に、ブリテンのすこぶる知的な諜報員(考古学者)として中東・アラビアに派遣されたローレンスが、アラビアの有力者と部族指導者たちをトゥルコ帝国に対する蜂起=独立闘争に駆り立てて、ブリテンの敵国ドイツと同盟するトゥルコ帝国に深刻な打撃を与えて帝国を分裂・解体に導く戦略の一端を担った。アラブ人びいきのローレンスは、アラビアや中東の族長や有力者を調略・説得して、彼らを反乱闘争に立ち上がらせる。

映像は、一方で心の底から、アラブ部族ベドウィンの政治的独立を支持し、彼らに深い人間的・文化的共感を寄せながら、他方では、ブリテンの中東・インド洋地域での戦略(とりわけ原油資源への支配)のチェスの駒として彼らを冷酷に利用するという戦略をも理解していたローレンスを描く。彼の精神の二重化と葛藤を、実に見事に描いている。

ところで、第2次世界戦争の初期における地中海東部から中東、北アフリカ、インド洋方面をめぐるブリテン帝国とドイツ帝国との対抗関係は、ブリテンの「3C政策」とドイツの「3B政策」との対抗として現れた。それぞれの戦略拠点ネットワーク構築をめぐる角逐と駆け引きが展開された。

もっとも、ブリテン側の「3C」がすでに確保され構築されている戦略拠点であるのに対して、ドイツ側の「3B」か戦略目標であって、半ば願望=展望ともいうべき計画だった。

3Cとは、〈カイロ-カルカッタ-ケイプタウン〉を結んだ三角形であって、ブリテンのインド洋(すなわちアフリカと中東、南アジア)におけるブリテンの通商および軍事上の最優位(言い換えれば植民地帝国支配)を確保しながら、地中海東部=中東、アラビア、ペルシア湾=インド洋へのドイツの進出経路を阻止する戦線を構築するという戦略だった。

3Bとは、〈ベルリン-ビザンティウム(コンスタンティノープル)-バグダード〉を結んだラインであって、バルカン半島から黒海沿岸、アナトリアを経てバグダード、つまり原油産地のペルシア湾にいたるドイツの進出経路の確保をめざす戦略だった。このラインを最終的に高速鉄道で結んで、兵站=補給線と軍事進出経路を構築しようとするものだった。

ドイツとトゥルコの同盟は、ドイツ側からすれば、事実上解体し始めているトゥルコ帝国をドイツの軍事力と産業=通商が支える、つまりはバルカン半島と黒海・アナトリア方面、メソポタミアにドイツの地域覇権をおよぼそうという目論見によるものだった。

そうなると、ブリテン側としては、外皮と骸骨ばかりのようになったトゥルコ帝国を解体して、原油産地や貿易航路(軍事的防衛)の要衝をブリテンの支配下(植民地帝国)に分割・併合して、ドイツに対する戦線を構築しようということになる。

その場合、トルコ帝国の支配下に呻吟しているアラブ人たちが、メソポタミアからペルシア湾、アラビア半島方面で反乱を起こして、トゥルコの支配権を衰退・崩壊に追い込むような事態が生じれば、きわめて好都合である。トゥルコ帝国の地域覇権が崩壊すれば、軍事的・通商的な力の優越に任せて、ブリテンはやりたい放題に領土の切り取り、分割・併合をおこなうことができる。

ブリテンがそのために選んだチェスの駒の一方が、メソポタミアのベドウィンの1部族、ハーシム家で、反乱成功のあかつきには「カリフ」(イスラムの守護者としての太守の地位)を認める「約束」を結んだ。ハーシム家は、ベドウィンの覇者=指導者としての地位を狙っていたからだ。

ところが、ハーシム家の思惑を跳ね上がった思い上がりと難詰する勢力があった。その指導者は、イブン・サウド、つまりサウド家(サウディ)だった。ハーシム家のフセインは、アラブではそれほどの威信や信望を獲得していなかったので、ベドウィン族の多くはサウド家の側に結束し始めた。

ここまでの情報作戦を指揮していたのは、ブリテン帝国の北アフリカの戦略拠点、カイロの総督政府だった。だが、カイロ政庁の状況判断は的確性について疑わしいということになって、インドのカルカッタ総督府の指揮下で、中東方面での反乱の指導者としては、名望のあるサウド家がふさわしいという状況判断が優越してきた。

こうして、サウド家を支援してベドウィン族全体を独立闘争に立ち上がらせる調略作戦が展開されることになった。その担い手が、オクスフォードで学位を取得した考古学者、ローレンスだった。

ところが、トゥルコの支配権が除去されたのちに、レヴァント・パレスティナ方面にブリテンの保護のもとにユダヤ人国家ないしはユダヤ人を含めた多民族国家を建設して、ブリテンのこの地域での権力の中継拠点にしようという目論見も、ブリテンの内部で動き出していた。

これは、ブリテンが、メソポタミアではハーシム家、アラビアではサウド家、パレスティナではユダヤ人国家建設に肩入れするという、いずれは敵対や対立の原因となるような「矛盾した」3方面の政策を行き当たりばったりに取ったということを意味する。

世界戦争が終結すれば、ブリテンの覇権の伝達経路が回復して、局地的な利害対立や紛争はどうにでもなる、力と利権誘導でねじ伏せることができるという傲慢不遜な、それゆえまた、いずれは地域の安定が崩れていかざるをえないような、いい加減な戦略、いや戦略の欠如ともいうべき状況ではないか。

映画では、こういうブリテン帝国当局の自分勝手で支離滅裂で、その場しのぎの戦略(の欠如)に悩みながら、それでもアラビアにおけるベドウィンの独立=反乱の正統性を自らに言い聞かせながら、サウド家を説得し、自らも武装蜂起に参加していくローレンスの、ディレンマに満ちた心情と行動が、巧みに描かれている。

結局、戦争後の講和交渉で、大国・強国の利害調整・妥協の圧力に弾き飛ばされて、サウド家もハーシム家も約束の大半を反故にされてしまった。しかも、ブリテン当局の統制が十分効かないままにパレスティナではユダヤ人国家の形成が進む。周囲のパレスティナの住民・民衆の既得権を踏みにじる形で。

そして、こうして一時的に高揚したかに見えたブリテンの中東での覇権は、30年を待たずに衰滅していく。力の空白は生じて、力と力の剥き出しの対抗と敵対の自己増殖の温床ができ上がっていく。

■② US軍産複合体とクーデタ■

このブログの記事〈「裏庭」のできごと〉(映画作品《ミッシング》に関する記事)を参照。

1973年、南アメリカのチリで、ピノチェト将軍が率いるクーデタがアジェンデ政権を倒して軍事独裁体制を敷いた。この事件と市民たちの恐怖については、小ブログ記事で述べたとおりだ。そして、ピノチェトと軍部の背後にはアメリカ軍(ペンタゴンとCIA)が周到で執拗な支援体制を構築していたことも。

映画《ミッシング》は、ピノチェトとチリ軍部を直接に支援していたのがアメリカ海軍であって、これを海軍情報部とCIAが援護(側面支援)していたことを描き出している。

ということは、ペンタゴンのうちでも海軍がチリの政治状況について密接な(切実な)利害関心を抱いていたということになる。陸軍やCIA本体ではなく、海軍そのものがピノチェトのクーデタを支援(もっと露骨にいえば、指揮)していたのだ。

ではなぜ、アメリカ海軍はチリの政治構造にそれほど強く執拗な利害関心を持っていたのだろうか。

地球儀または世界地図でチリの位置(配置)と形状を眺めてみよう。

南アメリカ大陸の太平洋に面しておそろしく長く複雑な海岸線を有する国土である。ペルーの南端から南極大陸まで、太平洋に面する領土を直線で測っただけでも、優に5000キロメートルもある。つまり太平洋の南半球側において、圧倒的な位置づけの防衛線を保持しているわけだ。

そこで、当時の南アメリカ大陸の政治的・軍事的状況を想起してみよう。

「冷戦構造」の真っただ中である。合衆国は南アメリカ大陸へのソ連や左翼勢力の浸透や影響力を極度に警戒していた。というのも、太平洋の反対側では、ヴェトナム戦争が泥沼化して、アメリカは混乱を最小限度に抑えながらどうやって撤退・撤収するかを必死に模索していたからだ。

ヴェトナム・インドシナまでは、ドミノ倒しの津波が襲ってきた。アジアでは、そこまでで社会主義や左翼の進出を抑えなければならない。

インドシナ半島の太平洋とインド洋の連結点に位置するヴェトナムを失うということは、世界経済の覇権を担うアメリカ艦隊の展開力の保持・構築の上で決定的なダメイジとなる。とはいえ、フィリピンやインドネシア、沖縄などを確保しているのだから、航空展開力がカギとなっている海洋権力の配置展開にとって、東南アジア地域での海軍力の展開の拠点構築は、さほど困難ではない。

キッシンジャーの工作で、共産党が支配する中国との「和解」「妥協」は成立しつつあったから。

実務的にはそうだが、しかし、「ドミノ理論」に凝り固まっていたペンタゴンにしてみれば、むしろ観念上、イデオロギー上の敗北感・危機感の方が昂じていた。

だが、艦隊の寄港地や出撃拠点の喪失よりも、将来的に見た場合(短期で)経済的なロスが見込まれることの方がダメイジが大きかったというべきかもしれない。

この「経済的な得失」の観点が、アメリカ海軍力の展開と密接にかかわっているのである。

さて、チリの話に戻ろう。

チリの海岸線は入り組んでいて恐ろしく長い。ソ連や左翼のチリへの侵入を防ぐために防御すべき、戦線がそれだけ複雑で大がかりになるということになるからだ。言い換えれば、それだけ、チリ共和国では、細長い陸地の軍事的防御よりも、長くて複雑な海岸線を防衛する海軍や沿岸警備活動の位置づけが圧倒的に大きいということになる。

だから、アメリカ海軍は、チリ海軍を南アメリカ大陸における対「冷戦」戦線の担い手として以前から育成指導、管理してきた。大海洋に面した国土を有する諸国家を軍事同盟に引き入れて、海軍展開力の拠点とする戦略は、じつはアメリカ国家の世界的規模での産業戦略と直接に絡みついていた。

その産業戦略とは、近い将来に電子化するはずの通信産業の世界的展開を、国家(直接には海軍)が支援・誘導する政策だった。その直接の担い手となる企業は、ITT(国際電信電話会社)だった。

ペンタゴン子飼いの国策会社でもあるITTが保有管理する海底ケイブルのネットワークを世界の海洋底に敷設する、ということである。

今では、幹線の直径が1メートル以上もある光ファイバー・ケイブルの集束管のネットワークが。全世界の海洋の底に敷設されていて、WWW(世界大の蜘蛛の網装置)の情報通信の不可欠のハードウェアになっている。

海底ケイブルのネットワーク幹線を敷設するためには、海洋底の地形やその変動(プレイトテクトニクスのメカニズムや海底火山活動)などに加えて、深層海流や海洋気象、海洋底の生態系、海洋全体の構造と生態系などの科学的な研究や調査が必要である。もちろん、ケイブルのメインテナンスや取り換えのための船舶や装置、深海操作機械、潜水艇、サルヴェイジのメカニズムの技術開発・建造なども不可欠だ。

こうして、多数の学術部門を横断する科学研究と工業装置研究開発などを集積する、巨大な産業プロジェクト(戦略)が背後に控えているのだ。

こうした知的活動の大半を、じつはペンタゴンの海軍部は掌握しながら推進している。世界中の有力大学や研究所とも連携しながら。

海洋・海底地形の測量調査や海洋気象(天文・水文学)研究のパイオニアが、各国の海軍であることを想起してほしい。海洋生物学でも、専門家を最も多く抱えているのは、海軍あるいは海軍と連携した研究施設なのである。

このように見てくると、チリのクーデタにおいて海軍やCIAの情報活動要員の拠点が、チリにあるITTの子会社や事務所だったこと、諜報要員がITTの社員身分証を携えてチリ国内で動き回っていたことの背景が見えてくる。

ITTは自らの利益を擁護するためにも、チリの政治環境を統制しようと狙ったのである。その利害は、ペンタゴンと海軍、そしてアメリカ情報産業・通信産業の全体と結びついていたのである。

だが、平和的な方途でも、やりようはあったはずだ。だが、権力装置には、往々にして想像力が乏しいものなのだ。

自らの世界経済ヘゲモニーを補強し、まったく新たな基盤の上に据え直すために、海底ケイブルを利用した世界的規模での通信回線ネットワークの敷設というヘゲモニー・プロジェクトを最初に展開したのはブリテンだった。19世紀の末から20世紀前半にかけてのことだった。

そもそもブリテンのヘゲモニーの掌握とヘゲモニー装置(インフラストラクチャー)の地球的規模での組織化によって、世界経済の権力構造はそれまでと比べてすっかり構造変動した。権力構造の中核には、周到かつ系統的に組織された国民国家があるようになった。

それは、各州・各都市が連邦内で分立・競合していたネーデルラントの世界ヘゲモニーとも、ましてそれ以前の地中海世界経済での都市国家ヴェネツィアの最優位とは、決定的に異なる次元の支配構造が生み出されたのだ。

そして、戦間期から1930年代にブリテンからヘゲモニーを受け継いだ合衆国は、そのヘゲモニー・プロジェクトをはるかに凌駕する規模と質において、世界的規模での情報通信ネットワークを組織した。

私が、パクス・ブリタニカとパクス・アメリカーナを1つの持続的な構造(パクス・アングロ=アメリカーナ)の2つの局面として連続的に把握するのは、世界経済を全地球的規模に拡大しながら、その質的構造を決定的に転換することで登場した歴史を見るからであって、さらに2つの国民資本の権力の融合、金融的癒合が独特の世界支配=資本蓄積の構造をもたらしているからである。

ヘゲモニーの伝達や経済的取引の言語プロトコルが英語で組織されていることも含めて。それは、世界の経済的・政治的・軍事的・イデオロギー的な文化基盤として日常普段に作用しているのであるから。

それはともかく、ブリテンとアメリカの海洋権力の世界的規模での展開がそういうものであるということは、海洋権力すなわり海軍=艦隊展開が世界的規模での情報通信ネットワークの建設とメインテナンス(廃棄更新)をカヴァーし誘導・防護するためのものである。これには、空母と艦載機のテクノロジーや原子力潜水艦の配備、ミサイルシステム=航空宇宙軍事産業などが結びついている。

このようなものとして、現代のパクス・アメリカーナを見るとき、中国が世界のヘゲモニーを握る時代が、少なくともこの2世紀間のあいだにやって来るとは、思えない。地球的規模での情報通信ネットワークを自前で中国が組織化する(これには独特の海軍展開力が付随する)能力を、中国がわがものとするのは、果てしなく遠い未来ではないかと思う。そうなる前に中国の隆盛の時期は過ぎ去るであろうが。

イマニエル・ウォラーステインは、実在的ヘゲモニーの構造を具体的に検証することはないから、世界覇権の将来については、今のところ、じつに混乱した視座しか提示していない。

まして、英語で組織された世界的な通信プロトコルにおける言語の障壁とか、中国が外部世界からの情夫お受信に対して閉鎖的な防壁を必死になって築いていることなどを考慮すると、今のところ、中国の世界覇権の話は、まったくの的外れとしか言いようがない。

もとより、コストとリスクが途方もなく巨大化した現代世界のヘゲモニーを単一国民(国家)が担いうる時代も過ぎ去りつつあるのだが。