■2■ 〈資本の生産過程〉はいかなる論理的仮定にもとづいているか■

《資本》の第3巻の脚注で、マルクスはこれまでの考察が次のような仮定(論理構成)にもとづいてものであると記している。

近代ブルジョワ社会の経済的再生産の基本構造を解明するために、

① 社会のいたるところで資本主義的生産様式が確立され、あらゆる生産部門を制圧しているものとする。

② 総体としての貿易世界が単一の国民をなしている(世界経済は単一の国家の内部にある)ものとする、と。

これは、攪乱的な付随事象を認識過程から捨象して、最も単純な姿(Reinheit)において、「観念的平均の像」において、資本主義的生産の機構を理解するために必要なのだという。だが、それは〈資本の支配〉の認識のための出発点にすぎないのであって、到達点ではない。マルクスの《資本》は、その意味では、私たちをようやく分析の入り口に連れてくるだけの道案内でしかないわけだ。

ということは、まず1つ目として、

世界経済には資本主義的生産様式だけが存在していて、そのほかの生産様式や生産形態は度外視するということ。

2つ目として、

世界経済が多数の国民国家(とその属領や植民地など)に政治的・軍事的に分割されているという現実を度外視しているわけだ。

それだけではない。第2巻の〈資本の流通過程〉まで含めて、資本主義的社会の経済は2つないし3つの生産部門からなる、きわめて単純な仕組みになっている。しかも、そのなかでの個別資本の運動形態もまたワンパターンである。資本家的企業はどれもほとんど同じような行動パターンをとるように想定されている。

というよりも、ごく少数の生産部門はほとんど単一の経営体からなっているかのように描いている。したがって、蓄積競争では同じような行動パターンをとる。企業群は金太郎飴というわけだ。どこで切っても、同じ顔。

これは間違いではない。より複合的な事象を説明するためにとるべきステップである。問題をできるだけ単純な断片に切り分けて解明するために。

けれども、それだけで資本主義の「本質」がわかるというほど、現実は単純ではない。

■「試験管培養された」純粋・単純な資本主義?■

以上の仮定によって説明されるのは、資本家的経営の内部では、賃金労働者は自分の生存に必要な価値を生み出すための時間を超えて労働することを余儀なくされ、その剰余労働分=剰余価値は、所有の権力(この社会での正当な権限として)にもとづいて、資本家的経営者が領有することになる、という生産過程の仕組みである。

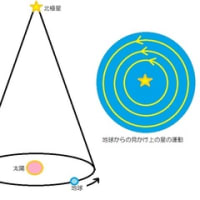

この剰余価値は、経営側によって、市場での商品交換(売買取引)をつうじて利潤として獲得される。「販売価格-原価=利潤」という等式の原型がここに成立する。G―W―G′(ゲー―ヴェー―ゲー・シュトリッヒ)の商品・貨幣運動が展開する。

マルクスによれば、この「貨幣→商品生産→剰余価値を含んだ貨幣代価の獲得」の運動が生じるところの、商品と貨幣の交換・流通過程の秘密は、生産過程にあるという。資本として生産過程に投下された貨幣資本が、商品流通を経て企業家=投資家の手に、利潤をプラスして回収されるのは、生産過程で剰余価値が生み出されたからだ、というのだ。

だから、上記の循環式は、「G→W…[W+⊿W]→G′=G+ΔG」(⊿は剰余価値を意味する)となる。こうして、資本の生産過程の考察は、剰余価値の生産=領有の歴史的なメカニズムの解明となる。

ところが、この考察はきわめて抽象的・観念的な次元のものにすぎない。というのも、あらゆる経済部門は確立された資本主義的生産様式によって支配されていて、それ以外の、あるいはそれ以前の生産様式・経営様式や生産形態はすっかり度外視されているからだ。つまりは、資本家的経営者と賃労働者のほかの諸階級もまた存在しないのだ。しかも、国家装置=中央政府や外部の諸国家との関係がこれまたすっぽり捨象されている。

ということは、資本主義的生産様式は、いかなる先行する歴史的条件もないような「社会関係の真空地帯」にいきなり出現したかのような論理構成になっているわけだ。無菌状態の試験管のなかで純粋培養された「資本主義」、あるいは理想的に造られた「箱庭の資本主義」が、そこには描かれているのだ。

■マルクスが目の前に見ていた現実■

とはいえ、そのような論理構成にもかかわらず、マルクスは当時(19世紀半ばのブリテン社会)の現実を素材として、そしてまた解明すべき対象として表象しながら、研究していた。

とりわけ、イングランド北西部から北東部(マンチェスターの工場地帯からヨークシャー)とか、世界金融・貿易機能が集中するシティ・オヴ・ロンドンの現実を見ていた。

生産過程の分析では、綿工業地帯の工場での企業家の経営や過酷に搾取・抑圧された賃金労働者階級、彼らの貧困や憤懣や反抗や闘争を取り上げている。まさに綿製品製造業こそが、当時のブリテンの資本蓄積の基軸であると想定していたに違いない。

だが、経済史の研究では、当時のブリテンの資本蓄積の基軸は綿工業ではなかったことが解明されている。ブリテンでは、すでに19世紀初頭に、綿工業は工業部門の周縁になっていた。工業の主力は、とっくに機械・プラント製造(鉄道・機関車・鉄鋼、紡績機・織機や造船、港湾建設プラントなど)に移っていた。

生産手段生産部門が消費財生産部門よりも急速に成長拡大するという傾向は、《資本》の第2巻「資本の流通過程」の考察で、マルクス自身によって説明されている。

いや、18世紀の後半ですら、綿工業は、綿工業部門の企業家は、世界貿易を支配する貿易商人=商業資本や世界金融を牛耳るシティの金融業者の支配のもとに組み込まれていた。綿工業の企業家たちは、世界貿易を組織する商業資本家たちの要求に沿って、同業者と過酷な生き残り競争を演じていた。買い手市場で買い叩かれ、製品価格は低迷していた。

しかも、限られた利潤率のもとで、金融業者からは厳しい取引条件を押し付けられて、工場建設とか紡績機や綿織機、動力機などの生産手段購入のための借入資金の返済に追われ、投資資金の回収のために必死になっていた。

たしかに綿工業部門は膨大な剰余価値を生み出してはいた。だが、世界貿易をめぐる資金循環やシティを中軸に組織された金融循環のなかで、剰余価値の大半は貿易業者や銀行家によって、貿易手数料や保険料、船賃あるいは利子や返済金として刈り取られていた。綿工業の企業家には、それらの残りが(企業家利潤として)分配されたにすぎない。

マルクスが《資本》で描いたような生産過程での過酷な搾取や悲惨な児童労働、抑圧は、まさに、このような厳しい再生産条件=経営環境によってもたらされたのであった。

綿工業部門での労働者搾取がことのほか酷かったのは、世界市場的文脈において、またブリテンの経済=産業構造のなかでこの製造業部門が置かれていた特異な位置・地位によるものであった。

私は、当時の資本の蓄積欲求とか企業家の浅ましい欲望を糊塗しようとか、弁護しようとしているわけではない。

だが、綿工業という特殊な周縁化されていた産業によっては、資本の生産過程の典型的な本性を解明することは、きわめて不十分にしかできないだろうということは、了解できるだろう。

基軸的な資本の生産過程を描くためには、機関車製造とか造船業、製鉄業などの経営状況を分析すべきだった。もちろん、そこでも労働者は過酷な条件のもとで労働し、搾取されていたのだが。だが、このような先端技術部門では、技術ないし技能集約的で知識集約的な労働で、技術労働者たちは近代初頭以来の工房職人的な地位と気質を保有していた。

であるがゆえに、労働者の組織化や団結がいち早く始まったのだ。一定の労働条件や賃金水準を維持することは、技術労働者の能力や技能を維持して高い生産性を保つために、経営者にとっても必要だったのだ。それだけ、付加価値生産性の高い「特権的な工業部門」だったのだ。

本来であれば、このような基軸的な生産部門の生産過程と階級関係を分析するところまで、マルクスは考察を進めるべきだったが、できなかった。いや、しなかった。

■〈資本の支配〉と生産過程■

総体としての資本主義的経済の再生産過程の認識について、マルクスは《政治経済学批判要綱》で、何度もプランや方法論・視座を模索し、仮説や展望を述べていいる。もちろん、ノウトだから、叙述は錯綜し、混乱し、中途で止まっている。

そのなかに、直接的生産過程におよぶ〈資本の支配〉がきわめて重層的・複合的な構造を持っていることを見通した論述がある。

結局のところ、製造業の生産過程には、工場経営者のはるか上方からの権力がおよんでいた。製造企業の原料・資源調達・供給から製品の販売にいたる経路を組織化・統制するのは商業資本であって、ことに世界貿易をめぐっては海運業や海事・貿易保険制度、さらには貿易金融システムなどが介在していた。そして利潤の圧倒的部分は、こうした商業・金融業資本によって領有されるメカニズムがはたらいているのだ。

こうして、富の領有と蓄積、つまりは資本蓄積とか剰余価値の分配過程についてみれば、流通過程を組織・統制する資本グループが生産過程を幾重にも重層的に支配している関係が描き出される。

だが、こうした構造を描き出したあと、マルクスは「これは虚偽意識だ!」と結論づけているのだが、それは彼自身が組み立てた論理構成とは撞着する。その結論をマルクス自身が記述したのかどうか怪しい、と私は見る。後代の編集者によるメイキングの疑いが濃厚だ。そうでなければ、マルクス自身が混乱に陥っているのだ。

■ソヴィエト・マルクシズム■

この点に関して、国際関係や世界市場にまでおよぶ総体としての資本の再生産体系についての著作や論述は、ソ連科学アカデミーでスターリン批判のなかから、おずおずと生じた傾向と、「経済改革の行詰まり」とを背景に、公刊されるようになった経緯がある。

とりわけ、世界経済の文脈の研究は、ようやく1960年代後半になってから市民権を得たようだ。

というのは、1960年代半ば、世界市場での先端工業技術部門での国際競争に勝ち残らないと、社会主義的レジームは著しい劣位に置かれ、西側先進諸国により深く従属するようになり、やがてレジームの危機に陥るだろう、という危機感が広範に形成されたからだ。

世界市場競争での優位を獲得するための戦略、そのための社会科学的認識が不可欠だという課題意識が提起されたのだ。

これとともに、マルクスの「5篇構想・プラン」についての研究が進んでいく。だが、すでに時機を逸していたのだが。

ソ連レジーム側が、マルクスの解釈にあたって、商業や流通よりも生産過程をより本質的なものと位置づけ、国内生産を世界経済・世界市場から自立させて「自己完結的全体」と考えたのは、レジームの正統性にとって決定的な事項の問題化を避けるためだった。

というのは、

資本主義を世界システムとして理解すると、自立的な総体は世界経済=世界市場であって、国民経済は非自立的な部分でしかなくなる。そうなれば、資本主義的システムの転換としての「社会主義」は世界的規模での革命によって実現しなければならない。ということは、「一国社会主義革命」の否定ないし、意義の著しい低下を余儀なくされる。

世界経済の非自立的な部分(局部的)システムとしてのソ連の社会主義的レジームの正統性を、所与とする政治的立場は覆されてしまう。レジームの「社会主義性」とか「優位性」をそもそもの基礎から納得のいくように説き起こさなければならない。それは、不可能に近い。

つまり、世界的規模での社会的分業や再生産体系、流通や貿易を、レジーム認識の根底に置くような方法論は、そもそも検討の俎上から遠ざけておくに限るということになるわけだ。

というわけで、ソ連レジームによるマルクスの《政治経済学批判》やマルクスの方法論の基礎にあるヘーゲル的対論法(弁証法)の解釈の仕方は、独特のものになった。

それは、論理体系の出発点に「本質」を置き、認識体系の全体は、「本質的なもの」から「派生的なもの」へと展開していくという考えだ。

このブログのほかの記事で述べたように、ヘーゲルの方法は、認識を一面的・断片的なものから複合的・総体的なものへと組み立てていくものだ。であるから、はじめに措定された要素やカテゴリーは、あとから出てくる全体的な連関のなかで制約され、規定され直す存在となっていく。

いきなり「本質」を説明することはない。そんなことは、そもそも不可能だし、無意味だ。説明抜きでいきなり「本質」を言い当てるなんて、呪文や空論でしかない。

日本の伝統的なマルクシズムは、ソ連の方法論を丸のみしていたので、1970年代までは、そういう対論法の解釈が広く罷り通っていた。《資本》や《政治経済学批判》の研究や理解の仕方もまた、その方法論によって歪められていた。

ヘーゲルを素直に読めば、そんな安易な方法論はすぐに覆るのだが、原典よりもソ連の解釈=教科書の方が長らくありがたがられていたのだ。いや、多くの学者は、原典・古典を理解する資質・才能がなかったのかもしれない。

■重層的な〈資本の支配〉■

イングランド綿工業という特殊な生産部門の再生産体系を説明するためには、パクス・ブリタニカという世界的規模での権力構造を打ち立てていたイングランド商業=金融資本の権力を分析しなけれなならない。つまり、世界貿易を支配することで、原料・素材調達から販売過程にいたる工業資本の再生産体系をコントロールしていたイングランド商業資本の権力、そして貿易と工業に貨幣資本(資金・信用・保険など)を供給していたシティの金融資本の権力を考察しなければならない。そうなると、国家財政の資金循環と貿易=金融市場での資金循環を統合組織化していたイングランド銀行の役割にも焦点を当てることになる。

個別資本の生産過程再生産は、世界市場規模での原料調達、産業配置、販売経路、金融循環、そして諸国家の相互関係、諸国家の経済・産業政策などが絡んで織りなす世界経済的文脈のなかで、はじめて実現されているのだ。

■3■ 「資本の生産過程」の論理構造■

さて、こうした前提となる総体的な見通しに立って、ようやく《資本》第1巻の論理をしかるべく位置づけることができる。では、マルクスの論述はどうなっているか。

■剰余価値生産の2つの形態(段階)■

マルクスは、剰余価値の生産の歴史的形態を2つに大別している。「絶対的剰余価値の生産」と「相対的剰余価値の生産」に。

この2つの形態は、生産過程の技術的構造と諸階級の力関係、資本の権力構造のあり方によって、区分されている。

「絶対的剰余価値の生産」とは、生産工程の生産手段・方法の技術革新がきわめて緩慢で停滞的な状況を前提している。すなわち、そこでは、資本の蓄積欲望は、基本的に古くから伝承された生産技術のままにしておいて、生産物の量を増加させ、こうして剰余価値の生産=領有を拡大することによって実行されることになる。

したがって、生産量の増加(利潤の拡大)は、労働者に対して労働時間の長さの「絶対的な延長」を強いることによって、おこなわれる。生産技術・生産手段の技術的構造は伝統的・伝来的なものであるから、近代初期以来の職人工房的な生産工程が維持されていて、労働のリズムや生産技能は、労働者側の経験や熟練によって左右される。

それゆえ、生産過程の管理のイニシアティヴは、まだかなり労働者側に保持されている。労働の内容的な強化(濃密化)を強いるにしても、生産工程のリズムが職人的な労働者の動きに依存しているので、限界がある。

そこに労働時間の絶対的延長を迫るわけであるから、労働者側の激しい抵抗や抗議・異議申し立てを呼び起こすことになる。資本家=企業家の側は、商人化した親方とか工房を支配することになった商人層だから、労働者側の反乱を封じ込めるために、都市や地方当局の強制権力を動員することになる。

こうして、血なまぐざい階級闘争が展開することになる。

それにしても、労働による肉体的消耗の回復を考えると、時間の絶対的延長には限界がある。

これに対して「相対的剰余価値の生産」は、かなり急速で持続的な生産技術の革新や改良が進展する状況を前提している。

生産手段の技術構造を革新し組み換えれば、時間当たりの生産性が上昇し、こうして、労働者に賃金を支払わねばならない必要労働時間はどんどん短くなっていく。生産性はどんどん上昇していくから、同じ時間内に生産できる量は増大していく。したがって、剰余価値を生産する労働時間の割合がどんどん増大していく。

しかも、生産手段(道具や機械)は、それまで熟練した労働者の作業手順(あるいは筋力は必要な肉体の動き)を機械や道具の動きに置き換えてしまうから、労働のリズム、労働の密度は、機械の側の性能や機能に依存することになる。ここで、労働過程でのイニシアティヴは、労働者側から生産手段(これは資本の側の所有物でその運用は彼らが決定できる)の側に移転する。

理論上は、労働時間を延長しなくても、剰余価値の生産=領有を拡大できる。

ところが、生産作業の技能や機能を機械の側に移してしまえば、あとは受動的で補助的な作業だけが労働者に要求されるだけだ。なにも賃金の高い熟練労働者や成人男子を雇う必要がない。女性や未成年、少年・児童の労働で十分ということになる。

こうして、18世紀末から19世紀にかけて、女性労働者や未成年労働者が増加し、成人男子労働者が余剰になり、失業者が著しく増加した。労働市場での競争の激化、賃金の低下、児童の虐待などが目に余るようになっていった。

生産工程を機械の側のリズムで動かすことができるので、おそろしいほどの長時間労働や密度の濃い労働強化ができるようになった。まさに、自動化された作業機械の出現と導入にともなって、14時間、さらには16時間を超える、長時間労働日が持ち込まれることになった。

自動機械は、人間を平気で消耗疲弊させる権力を企業家に与えた。機械は、人間の長時間の負担を減らす方向にではなく、加重する方向で開発され、導入されたのであった。

だが、一定の地方での機械化工場の集中は、労働者の階級としての結集の条件を与えた。だが、労働組合の結成の禁圧や労働運動の弾圧がまかり通っている状況では、希望を失った労働者の抵抗は、絶望的で暴力的な反乱となって爆発した。労働者層の肉体的・精神的損耗がひどくなって、体力や免疫力が衰退して、疫病の蔓延も生じた。

こうした社会秩序や治安の動揺や不安定化は、政治的統治を担当していたジェントルマンたちに大きな憂慮をもたらした。彼ら治安判事層やジェントルマン(貿易業者や銀行家、政府の官僚)は、工場経営者階級よりも上に位置していて、工場での過酷な指揮命令や肉体労働を軽蔑し忌避していた。そして、むき出しの利潤欲望も。

彼らは、労働者階級の抵抗を受けて、社会秩序の安定化のために、工場立法による労働条件の規制や過酷な長時間労働の制限、児童労働の抑制を制度化していく。

つまり、より上位の資本家権力は、下位の個別工場の弱小資本家たちに、秩序の安定化のために、労働条件の規制システムを押し付けたわけだ。

労働法制の導入、労働組合の組織化と労働運動の合法化(レジーム内への取り込みと封じ込め:containment)は、この意味では、「労働者階級の運動の勝利」ではあったが、それ以上に、資本階級内のエリートとしてのジェントルマン資本家層の製造業企業家層への支配・統制権力の形成でもあった。

そして、労働法制が求める労働条件の内部(違反はひどかったが)で利潤を獲得するために、より生産性の高い生産手段の採用を工業資本家層に対して強制することになった。これは、厳しい競争のなかでようやく稼得した利潤のなかから設備購入への投資を強制し、つまり長期の資金借り入れ=利払いを強制するメカニズムとして機能した。工業資本の資金循環は、こうしてさらに深く商業=金融資本の支配下に取り込まれていく。

こうして、相対的剰余価値の生産=機械製工業経営様式は、資本家階級の内部での垂直的な分業、重層的な支配=従属関係を形成・組織化していく過程でもあった。

この意味では、剰余価値生産をめぐる階級闘争は、資本対労働だけでなく、資本の内部、労働の内部でも激しく展開するのである。

こうして、「相対的剰余価値の生産」の内容は変容していく。

社会的に規制された労働時間・労働条件の限界の内部で、より多くの時間を剰余価値の生産に回せるような技術開発、技術革新をめざして、剰余価値率を増大させていく方向に。

マルクスが直接の分析対象としている綿工業は、資本規模=経営規模の小さな製造業経営の商業=金融資本への従属がとりわけ過酷な生産部門であった。しかし、マルクスの考察の射程では、このような資本の支配権力の重層的構造は解明されない。これは、2巻の「資本の流通過程」の研究でも同じだった。というよりも、マルクスは覚書を書きためただけで斃れてしまったのだ。

■技術革新と産業革命■

さて、このように、技術革新によって剰余価値率の生産を拡大していくこの資本蓄積様式は、ひとたび始まると永続的に進行していく。この過程は歴史的には、19世紀後半からの「イングランド産業革命」として始まった。だが、イングランドではきわめて中途半端に産業革命の動きは減速し、むしろ大陸ヨーロッパでダイナミックに展開していく。イングランドで実際に大工業部門に採用されるような生産技術革新は停滞し、19世紀半ば過ぎには、大陸ヨーロッパやアメリカ合衆国に追いつかれてしまう。

ところで、綿工業では、こうした機械化による技術革新=開発は、最初に生産設備の動力系から開始された。蒸気機関による動力を紡績や単純織布行程に伝達するメカニズムの開発から。これは、既存の機械工程での作業速度の増大による労働強化、搾取率の拡大をもたらす。これは、必然的に職人的労働者の不服従や強い抵抗を呼び起こした。

当然のことながら、作業機械に回転運動や往復運動を与えていた作業を担っていた労働者は、工程から追い立てられ、解雇された。

次に、機械化は、この熟練労働者の作業手順を機械化するための技術開発が展開する。本来の工程の自動機械化だ。これによって、生産工程からの熟練労働者(それは労働者の自立性や尊厳、自尊心をともなう)を排除し、あるいは彼らの抵抗や不服従を押しつぶしていく。

労働者の作業(人間の活動)は、生産工程の主力から、機械作業の補助でしかない役割に押し下げられていく。人間は機械の主人ではなく補助者=従属者になっていく(映画「モダンタイムズ」を見よ)。人びとは、断片化された単純作業を反復するマシンになっていく。

《資本》の第3巻の脚注で、マルクスはこれまでの考察が次のような仮定(論理構成)にもとづいてものであると記している。

近代ブルジョワ社会の経済的再生産の基本構造を解明するために、

① 社会のいたるところで資本主義的生産様式が確立され、あらゆる生産部門を制圧しているものとする。

② 総体としての貿易世界が単一の国民をなしている(世界経済は単一の国家の内部にある)ものとする、と。

これは、攪乱的な付随事象を認識過程から捨象して、最も単純な姿(Reinheit)において、「観念的平均の像」において、資本主義的生産の機構を理解するために必要なのだという。だが、それは〈資本の支配〉の認識のための出発点にすぎないのであって、到達点ではない。マルクスの《資本》は、その意味では、私たちをようやく分析の入り口に連れてくるだけの道案内でしかないわけだ。

ということは、まず1つ目として、

世界経済には資本主義的生産様式だけが存在していて、そのほかの生産様式や生産形態は度外視するということ。

2つ目として、

世界経済が多数の国民国家(とその属領や植民地など)に政治的・軍事的に分割されているという現実を度外視しているわけだ。

それだけではない。第2巻の〈資本の流通過程〉まで含めて、資本主義的社会の経済は2つないし3つの生産部門からなる、きわめて単純な仕組みになっている。しかも、そのなかでの個別資本の運動形態もまたワンパターンである。資本家的企業はどれもほとんど同じような行動パターンをとるように想定されている。

というよりも、ごく少数の生産部門はほとんど単一の経営体からなっているかのように描いている。したがって、蓄積競争では同じような行動パターンをとる。企業群は金太郎飴というわけだ。どこで切っても、同じ顔。

これは間違いではない。より複合的な事象を説明するためにとるべきステップである。問題をできるだけ単純な断片に切り分けて解明するために。

けれども、それだけで資本主義の「本質」がわかるというほど、現実は単純ではない。

■「試験管培養された」純粋・単純な資本主義?■

以上の仮定によって説明されるのは、資本家的経営の内部では、賃金労働者は自分の生存に必要な価値を生み出すための時間を超えて労働することを余儀なくされ、その剰余労働分=剰余価値は、所有の権力(この社会での正当な権限として)にもとづいて、資本家的経営者が領有することになる、という生産過程の仕組みである。

この剰余価値は、経営側によって、市場での商品交換(売買取引)をつうじて利潤として獲得される。「販売価格-原価=利潤」という等式の原型がここに成立する。G―W―G′(ゲー―ヴェー―ゲー・シュトリッヒ)の商品・貨幣運動が展開する。

マルクスによれば、この「貨幣→商品生産→剰余価値を含んだ貨幣代価の獲得」の運動が生じるところの、商品と貨幣の交換・流通過程の秘密は、生産過程にあるという。資本として生産過程に投下された貨幣資本が、商品流通を経て企業家=投資家の手に、利潤をプラスして回収されるのは、生産過程で剰余価値が生み出されたからだ、というのだ。

だから、上記の循環式は、「G→W…[W+⊿W]→G′=G+ΔG」(⊿は剰余価値を意味する)となる。こうして、資本の生産過程の考察は、剰余価値の生産=領有の歴史的なメカニズムの解明となる。

ところが、この考察はきわめて抽象的・観念的な次元のものにすぎない。というのも、あらゆる経済部門は確立された資本主義的生産様式によって支配されていて、それ以外の、あるいはそれ以前の生産様式・経営様式や生産形態はすっかり度外視されているからだ。つまりは、資本家的経営者と賃労働者のほかの諸階級もまた存在しないのだ。しかも、国家装置=中央政府や外部の諸国家との関係がこれまたすっぽり捨象されている。

ということは、資本主義的生産様式は、いかなる先行する歴史的条件もないような「社会関係の真空地帯」にいきなり出現したかのような論理構成になっているわけだ。無菌状態の試験管のなかで純粋培養された「資本主義」、あるいは理想的に造られた「箱庭の資本主義」が、そこには描かれているのだ。

■マルクスが目の前に見ていた現実■

とはいえ、そのような論理構成にもかかわらず、マルクスは当時(19世紀半ばのブリテン社会)の現実を素材として、そしてまた解明すべき対象として表象しながら、研究していた。

とりわけ、イングランド北西部から北東部(マンチェスターの工場地帯からヨークシャー)とか、世界金融・貿易機能が集中するシティ・オヴ・ロンドンの現実を見ていた。

生産過程の分析では、綿工業地帯の工場での企業家の経営や過酷に搾取・抑圧された賃金労働者階級、彼らの貧困や憤懣や反抗や闘争を取り上げている。まさに綿製品製造業こそが、当時のブリテンの資本蓄積の基軸であると想定していたに違いない。

だが、経済史の研究では、当時のブリテンの資本蓄積の基軸は綿工業ではなかったことが解明されている。ブリテンでは、すでに19世紀初頭に、綿工業は工業部門の周縁になっていた。工業の主力は、とっくに機械・プラント製造(鉄道・機関車・鉄鋼、紡績機・織機や造船、港湾建設プラントなど)に移っていた。

生産手段生産部門が消費財生産部門よりも急速に成長拡大するという傾向は、《資本》の第2巻「資本の流通過程」の考察で、マルクス自身によって説明されている。

いや、18世紀の後半ですら、綿工業は、綿工業部門の企業家は、世界貿易を支配する貿易商人=商業資本や世界金融を牛耳るシティの金融業者の支配のもとに組み込まれていた。綿工業の企業家たちは、世界貿易を組織する商業資本家たちの要求に沿って、同業者と過酷な生き残り競争を演じていた。買い手市場で買い叩かれ、製品価格は低迷していた。

しかも、限られた利潤率のもとで、金融業者からは厳しい取引条件を押し付けられて、工場建設とか紡績機や綿織機、動力機などの生産手段購入のための借入資金の返済に追われ、投資資金の回収のために必死になっていた。

たしかに綿工業部門は膨大な剰余価値を生み出してはいた。だが、世界貿易をめぐる資金循環やシティを中軸に組織された金融循環のなかで、剰余価値の大半は貿易業者や銀行家によって、貿易手数料や保険料、船賃あるいは利子や返済金として刈り取られていた。綿工業の企業家には、それらの残りが(企業家利潤として)分配されたにすぎない。

マルクスが《資本》で描いたような生産過程での過酷な搾取や悲惨な児童労働、抑圧は、まさに、このような厳しい再生産条件=経営環境によってもたらされたのであった。

綿工業部門での労働者搾取がことのほか酷かったのは、世界市場的文脈において、またブリテンの経済=産業構造のなかでこの製造業部門が置かれていた特異な位置・地位によるものであった。

私は、当時の資本の蓄積欲求とか企業家の浅ましい欲望を糊塗しようとか、弁護しようとしているわけではない。

だが、綿工業という特殊な周縁化されていた産業によっては、資本の生産過程の典型的な本性を解明することは、きわめて不十分にしかできないだろうということは、了解できるだろう。

基軸的な資本の生産過程を描くためには、機関車製造とか造船業、製鉄業などの経営状況を分析すべきだった。もちろん、そこでも労働者は過酷な条件のもとで労働し、搾取されていたのだが。だが、このような先端技術部門では、技術ないし技能集約的で知識集約的な労働で、技術労働者たちは近代初頭以来の工房職人的な地位と気質を保有していた。

であるがゆえに、労働者の組織化や団結がいち早く始まったのだ。一定の労働条件や賃金水準を維持することは、技術労働者の能力や技能を維持して高い生産性を保つために、経営者にとっても必要だったのだ。それだけ、付加価値生産性の高い「特権的な工業部門」だったのだ。

本来であれば、このような基軸的な生産部門の生産過程と階級関係を分析するところまで、マルクスは考察を進めるべきだったが、できなかった。いや、しなかった。

■〈資本の支配〉と生産過程■

総体としての資本主義的経済の再生産過程の認識について、マルクスは《政治経済学批判要綱》で、何度もプランや方法論・視座を模索し、仮説や展望を述べていいる。もちろん、ノウトだから、叙述は錯綜し、混乱し、中途で止まっている。

そのなかに、直接的生産過程におよぶ〈資本の支配〉がきわめて重層的・複合的な構造を持っていることを見通した論述がある。

結局のところ、製造業の生産過程には、工場経営者のはるか上方からの権力がおよんでいた。製造企業の原料・資源調達・供給から製品の販売にいたる経路を組織化・統制するのは商業資本であって、ことに世界貿易をめぐっては海運業や海事・貿易保険制度、さらには貿易金融システムなどが介在していた。そして利潤の圧倒的部分は、こうした商業・金融業資本によって領有されるメカニズムがはたらいているのだ。

こうして、富の領有と蓄積、つまりは資本蓄積とか剰余価値の分配過程についてみれば、流通過程を組織・統制する資本グループが生産過程を幾重にも重層的に支配している関係が描き出される。

だが、こうした構造を描き出したあと、マルクスは「これは虚偽意識だ!」と結論づけているのだが、それは彼自身が組み立てた論理構成とは撞着する。その結論をマルクス自身が記述したのかどうか怪しい、と私は見る。後代の編集者によるメイキングの疑いが濃厚だ。そうでなければ、マルクス自身が混乱に陥っているのだ。

■ソヴィエト・マルクシズム■

この点に関して、国際関係や世界市場にまでおよぶ総体としての資本の再生産体系についての著作や論述は、ソ連科学アカデミーでスターリン批判のなかから、おずおずと生じた傾向と、「経済改革の行詰まり」とを背景に、公刊されるようになった経緯がある。

とりわけ、世界経済の文脈の研究は、ようやく1960年代後半になってから市民権を得たようだ。

というのは、1960年代半ば、世界市場での先端工業技術部門での国際競争に勝ち残らないと、社会主義的レジームは著しい劣位に置かれ、西側先進諸国により深く従属するようになり、やがてレジームの危機に陥るだろう、という危機感が広範に形成されたからだ。

世界市場競争での優位を獲得するための戦略、そのための社会科学的認識が不可欠だという課題意識が提起されたのだ。

これとともに、マルクスの「5篇構想・プラン」についての研究が進んでいく。だが、すでに時機を逸していたのだが。

ソ連レジーム側が、マルクスの解釈にあたって、商業や流通よりも生産過程をより本質的なものと位置づけ、国内生産を世界経済・世界市場から自立させて「自己完結的全体」と考えたのは、レジームの正統性にとって決定的な事項の問題化を避けるためだった。

というのは、

資本主義を世界システムとして理解すると、自立的な総体は世界経済=世界市場であって、国民経済は非自立的な部分でしかなくなる。そうなれば、資本主義的システムの転換としての「社会主義」は世界的規模での革命によって実現しなければならない。ということは、「一国社会主義革命」の否定ないし、意義の著しい低下を余儀なくされる。

世界経済の非自立的な部分(局部的)システムとしてのソ連の社会主義的レジームの正統性を、所与とする政治的立場は覆されてしまう。レジームの「社会主義性」とか「優位性」をそもそもの基礎から納得のいくように説き起こさなければならない。それは、不可能に近い。

つまり、世界的規模での社会的分業や再生産体系、流通や貿易を、レジーム認識の根底に置くような方法論は、そもそも検討の俎上から遠ざけておくに限るということになるわけだ。

というわけで、ソ連レジームによるマルクスの《政治経済学批判》やマルクスの方法論の基礎にあるヘーゲル的対論法(弁証法)の解釈の仕方は、独特のものになった。

それは、論理体系の出発点に「本質」を置き、認識体系の全体は、「本質的なもの」から「派生的なもの」へと展開していくという考えだ。

このブログのほかの記事で述べたように、ヘーゲルの方法は、認識を一面的・断片的なものから複合的・総体的なものへと組み立てていくものだ。であるから、はじめに措定された要素やカテゴリーは、あとから出てくる全体的な連関のなかで制約され、規定され直す存在となっていく。

いきなり「本質」を説明することはない。そんなことは、そもそも不可能だし、無意味だ。説明抜きでいきなり「本質」を言い当てるなんて、呪文や空論でしかない。

日本の伝統的なマルクシズムは、ソ連の方法論を丸のみしていたので、1970年代までは、そういう対論法の解釈が広く罷り通っていた。《資本》や《政治経済学批判》の研究や理解の仕方もまた、その方法論によって歪められていた。

ヘーゲルを素直に読めば、そんな安易な方法論はすぐに覆るのだが、原典よりもソ連の解釈=教科書の方が長らくありがたがられていたのだ。いや、多くの学者は、原典・古典を理解する資質・才能がなかったのかもしれない。

■重層的な〈資本の支配〉■

イングランド綿工業という特殊な生産部門の再生産体系を説明するためには、パクス・ブリタニカという世界的規模での権力構造を打ち立てていたイングランド商業=金融資本の権力を分析しなけれなならない。つまり、世界貿易を支配することで、原料・素材調達から販売過程にいたる工業資本の再生産体系をコントロールしていたイングランド商業資本の権力、そして貿易と工業に貨幣資本(資金・信用・保険など)を供給していたシティの金融資本の権力を考察しなければならない。そうなると、国家財政の資金循環と貿易=金融市場での資金循環を統合組織化していたイングランド銀行の役割にも焦点を当てることになる。

個別資本の生産過程再生産は、世界市場規模での原料調達、産業配置、販売経路、金融循環、そして諸国家の相互関係、諸国家の経済・産業政策などが絡んで織りなす世界経済的文脈のなかで、はじめて実現されているのだ。

■3■ 「資本の生産過程」の論理構造■

さて、こうした前提となる総体的な見通しに立って、ようやく《資本》第1巻の論理をしかるべく位置づけることができる。では、マルクスの論述はどうなっているか。

■剰余価値生産の2つの形態(段階)■

マルクスは、剰余価値の生産の歴史的形態を2つに大別している。「絶対的剰余価値の生産」と「相対的剰余価値の生産」に。

この2つの形態は、生産過程の技術的構造と諸階級の力関係、資本の権力構造のあり方によって、区分されている。

「絶対的剰余価値の生産」とは、生産工程の生産手段・方法の技術革新がきわめて緩慢で停滞的な状況を前提している。すなわち、そこでは、資本の蓄積欲望は、基本的に古くから伝承された生産技術のままにしておいて、生産物の量を増加させ、こうして剰余価値の生産=領有を拡大することによって実行されることになる。

したがって、生産量の増加(利潤の拡大)は、労働者に対して労働時間の長さの「絶対的な延長」を強いることによって、おこなわれる。生産技術・生産手段の技術的構造は伝統的・伝来的なものであるから、近代初期以来の職人工房的な生産工程が維持されていて、労働のリズムや生産技能は、労働者側の経験や熟練によって左右される。

それゆえ、生産過程の管理のイニシアティヴは、まだかなり労働者側に保持されている。労働の内容的な強化(濃密化)を強いるにしても、生産工程のリズムが職人的な労働者の動きに依存しているので、限界がある。

そこに労働時間の絶対的延長を迫るわけであるから、労働者側の激しい抵抗や抗議・異議申し立てを呼び起こすことになる。資本家=企業家の側は、商人化した親方とか工房を支配することになった商人層だから、労働者側の反乱を封じ込めるために、都市や地方当局の強制権力を動員することになる。

こうして、血なまぐざい階級闘争が展開することになる。

それにしても、労働による肉体的消耗の回復を考えると、時間の絶対的延長には限界がある。

これに対して「相対的剰余価値の生産」は、かなり急速で持続的な生産技術の革新や改良が進展する状況を前提している。

生産手段の技術構造を革新し組み換えれば、時間当たりの生産性が上昇し、こうして、労働者に賃金を支払わねばならない必要労働時間はどんどん短くなっていく。生産性はどんどん上昇していくから、同じ時間内に生産できる量は増大していく。したがって、剰余価値を生産する労働時間の割合がどんどん増大していく。

しかも、生産手段(道具や機械)は、それまで熟練した労働者の作業手順(あるいは筋力は必要な肉体の動き)を機械や道具の動きに置き換えてしまうから、労働のリズム、労働の密度は、機械の側の性能や機能に依存することになる。ここで、労働過程でのイニシアティヴは、労働者側から生産手段(これは資本の側の所有物でその運用は彼らが決定できる)の側に移転する。

理論上は、労働時間を延長しなくても、剰余価値の生産=領有を拡大できる。

ところが、生産作業の技能や機能を機械の側に移してしまえば、あとは受動的で補助的な作業だけが労働者に要求されるだけだ。なにも賃金の高い熟練労働者や成人男子を雇う必要がない。女性や未成年、少年・児童の労働で十分ということになる。

こうして、18世紀末から19世紀にかけて、女性労働者や未成年労働者が増加し、成人男子労働者が余剰になり、失業者が著しく増加した。労働市場での競争の激化、賃金の低下、児童の虐待などが目に余るようになっていった。

生産工程を機械の側のリズムで動かすことができるので、おそろしいほどの長時間労働や密度の濃い労働強化ができるようになった。まさに、自動化された作業機械の出現と導入にともなって、14時間、さらには16時間を超える、長時間労働日が持ち込まれることになった。

自動機械は、人間を平気で消耗疲弊させる権力を企業家に与えた。機械は、人間の長時間の負担を減らす方向にではなく、加重する方向で開発され、導入されたのであった。

だが、一定の地方での機械化工場の集中は、労働者の階級としての結集の条件を与えた。だが、労働組合の結成の禁圧や労働運動の弾圧がまかり通っている状況では、希望を失った労働者の抵抗は、絶望的で暴力的な反乱となって爆発した。労働者層の肉体的・精神的損耗がひどくなって、体力や免疫力が衰退して、疫病の蔓延も生じた。

こうした社会秩序や治安の動揺や不安定化は、政治的統治を担当していたジェントルマンたちに大きな憂慮をもたらした。彼ら治安判事層やジェントルマン(貿易業者や銀行家、政府の官僚)は、工場経営者階級よりも上に位置していて、工場での過酷な指揮命令や肉体労働を軽蔑し忌避していた。そして、むき出しの利潤欲望も。

彼らは、労働者階級の抵抗を受けて、社会秩序の安定化のために、工場立法による労働条件の規制や過酷な長時間労働の制限、児童労働の抑制を制度化していく。

つまり、より上位の資本家権力は、下位の個別工場の弱小資本家たちに、秩序の安定化のために、労働条件の規制システムを押し付けたわけだ。

労働法制の導入、労働組合の組織化と労働運動の合法化(レジーム内への取り込みと封じ込め:containment)は、この意味では、「労働者階級の運動の勝利」ではあったが、それ以上に、資本階級内のエリートとしてのジェントルマン資本家層の製造業企業家層への支配・統制権力の形成でもあった。

そして、労働法制が求める労働条件の内部(違反はひどかったが)で利潤を獲得するために、より生産性の高い生産手段の採用を工業資本家層に対して強制することになった。これは、厳しい競争のなかでようやく稼得した利潤のなかから設備購入への投資を強制し、つまり長期の資金借り入れ=利払いを強制するメカニズムとして機能した。工業資本の資金循環は、こうしてさらに深く商業=金融資本の支配下に取り込まれていく。

こうして、相対的剰余価値の生産=機械製工業経営様式は、資本家階級の内部での垂直的な分業、重層的な支配=従属関係を形成・組織化していく過程でもあった。

この意味では、剰余価値生産をめぐる階級闘争は、資本対労働だけでなく、資本の内部、労働の内部でも激しく展開するのである。

こうして、「相対的剰余価値の生産」の内容は変容していく。

社会的に規制された労働時間・労働条件の限界の内部で、より多くの時間を剰余価値の生産に回せるような技術開発、技術革新をめざして、剰余価値率を増大させていく方向に。

マルクスが直接の分析対象としている綿工業は、資本規模=経営規模の小さな製造業経営の商業=金融資本への従属がとりわけ過酷な生産部門であった。しかし、マルクスの考察の射程では、このような資本の支配権力の重層的構造は解明されない。これは、2巻の「資本の流通過程」の研究でも同じだった。というよりも、マルクスは覚書を書きためただけで斃れてしまったのだ。

■技術革新と産業革命■

さて、このように、技術革新によって剰余価値率の生産を拡大していくこの資本蓄積様式は、ひとたび始まると永続的に進行していく。この過程は歴史的には、19世紀後半からの「イングランド産業革命」として始まった。だが、イングランドではきわめて中途半端に産業革命の動きは減速し、むしろ大陸ヨーロッパでダイナミックに展開していく。イングランドで実際に大工業部門に採用されるような生産技術革新は停滞し、19世紀半ば過ぎには、大陸ヨーロッパやアメリカ合衆国に追いつかれてしまう。

ところで、綿工業では、こうした機械化による技術革新=開発は、最初に生産設備の動力系から開始された。蒸気機関による動力を紡績や単純織布行程に伝達するメカニズムの開発から。これは、既存の機械工程での作業速度の増大による労働強化、搾取率の拡大をもたらす。これは、必然的に職人的労働者の不服従や強い抵抗を呼び起こした。

当然のことながら、作業機械に回転運動や往復運動を与えていた作業を担っていた労働者は、工程から追い立てられ、解雇された。

次に、機械化は、この熟練労働者の作業手順を機械化するための技術開発が展開する。本来の工程の自動機械化だ。これによって、生産工程からの熟練労働者(それは労働者の自立性や尊厳、自尊心をともなう)を排除し、あるいは彼らの抵抗や不服従を押しつぶしていく。

労働者の作業(人間の活動)は、生産工程の主力から、機械作業の補助でしかない役割に押し下げられていく。人間は機械の主人ではなく補助者=従属者になっていく(映画「モダンタイムズ」を見よ)。人びとは、断片化された単純作業を反復するマシンになっていく。