■打越正行、2024年5月25日、「沖縄の建設業からみる日本型雇用システム――建設現場の男性たちの社会関係・身体・感覚から読み解く」第82回西日本社会学会シンポジウム『就労をめぐる不安定さと困難』久留米大学.

要旨

本報告は沖縄の建設業から、特にそこで働く男性たちの社会関係、身体、感覚にもとづいて、日本型雇用システムの欺瞞を暴くことを目的とする。ここでいう欺瞞とは、沖縄の建設業で働く男性らが日本型雇用システムに依存しているのではなく、日本型雇用システムこそが、彼らに依存しているということである。彼らは、厳しい上下関係を形成し、暴力をいとわない身体をつくりあげ、閉鎖的な空間感覚/現在志向の時間感覚を身に付ける。それらはなんらかの指導や支援が行き届かない結果として表れるものではない。そうではなく、彼らが沖縄の建設業を生き抜く過程で積極的に身に着けたものであり、同時に身に着けざるをえない彼らの生き方としての文化である。その文化のダイナミズムを読み解きながら、日本型雇用システムが、沖縄の建設業に依存してきた現実を明らかにする。

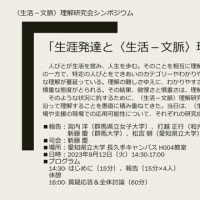

■第82回西日本社会学会 大会シンポジウム「就労をめぐる不安定さと困難」

日時:2024年5月25日(土)14:00-17:00

場所:久留米大学 御井キャンパス(〒839-8502 福岡県久留米市御井町 1635)

報告者

第1報告:打越 正行(和光大学)

「沖縄の建設業からみる日本型雇用システム――建設現場の男性たちの社会関係・身体・感覚から読み解く」

第2報告:金本 佑太(神戸学院大学)

「若年無業者の社会的排除の実態と社会的包摂に向けた支援のあり方――地域若者サポートステーション事業利用者の事例から」

第3報告:二階堂 裕子(ノートルダム清心女子大学)

「過疎地域における外国人の就労と生活――グローバル経済社会を生き抜く生活戦略としての越境労働」

コメンテーター

王 美玲(台湾・淡江大学)

堤 圭史郎(福岡県立大学)

司会:二階堂 裕子(ノートルダム清心女子大学)