第12列車名 石北本線 特別快速きたみ 旭川行 乗車距離184.7km

北 見 09:12発

西 北 見(にしきたみ) 09:17着 09:17発

東 相 内(ひがしあいのない)09:20着 09:21発

相 内(あいのない) 09:26着 09:26発

留 辺 蘂(るべしべ) 09:36着 09:36発

西留辺蘂(にしるべしべ) レ

金 華(きんか) 09:42着 09:42発

生 田 原(いくたはら) 09:57着 09:57発

生 野(いくの) レ

安 国(やすくに) 10:06着 10:06発

遠 軽(えんがる) 10:14着 10:18発

瀬 戸 瀬(せとせ) レ

丸 瀬 布(まるせっぷ) 10:36着 10:39発

下 白 滝(しもしらたき) レ

旧 白 滝(きゅうしらたき) レ

白 滝(しらたき) 10:57着 10:57発

上 白 滝(かみしらたき) レ

上 川(かみかわ) 11:34着 11:35発

東 雲(とううん) レ

安 足 間(あんたろま) レ

愛 山(あいざん) レ

中 愛 別(なかあいべつ) レ

愛 別(あいべつ) レ

伊 香 牛(いかうし) レ

将 軍 山(しょうぐんざん) レ

当 麻(とうま) 12:04着 12:05発

桜 岡(さくらおか) レ

北日ノ出(きたひので) レ

東 旭 川(ひがしあさひかわ) レ

南 永 山(ひがしながやま) レ

新 旭 川(しんあさひかわ) レ

旭川四条(あさひかわよじょう) レ

旭 川(あさひかわ) 12:20着

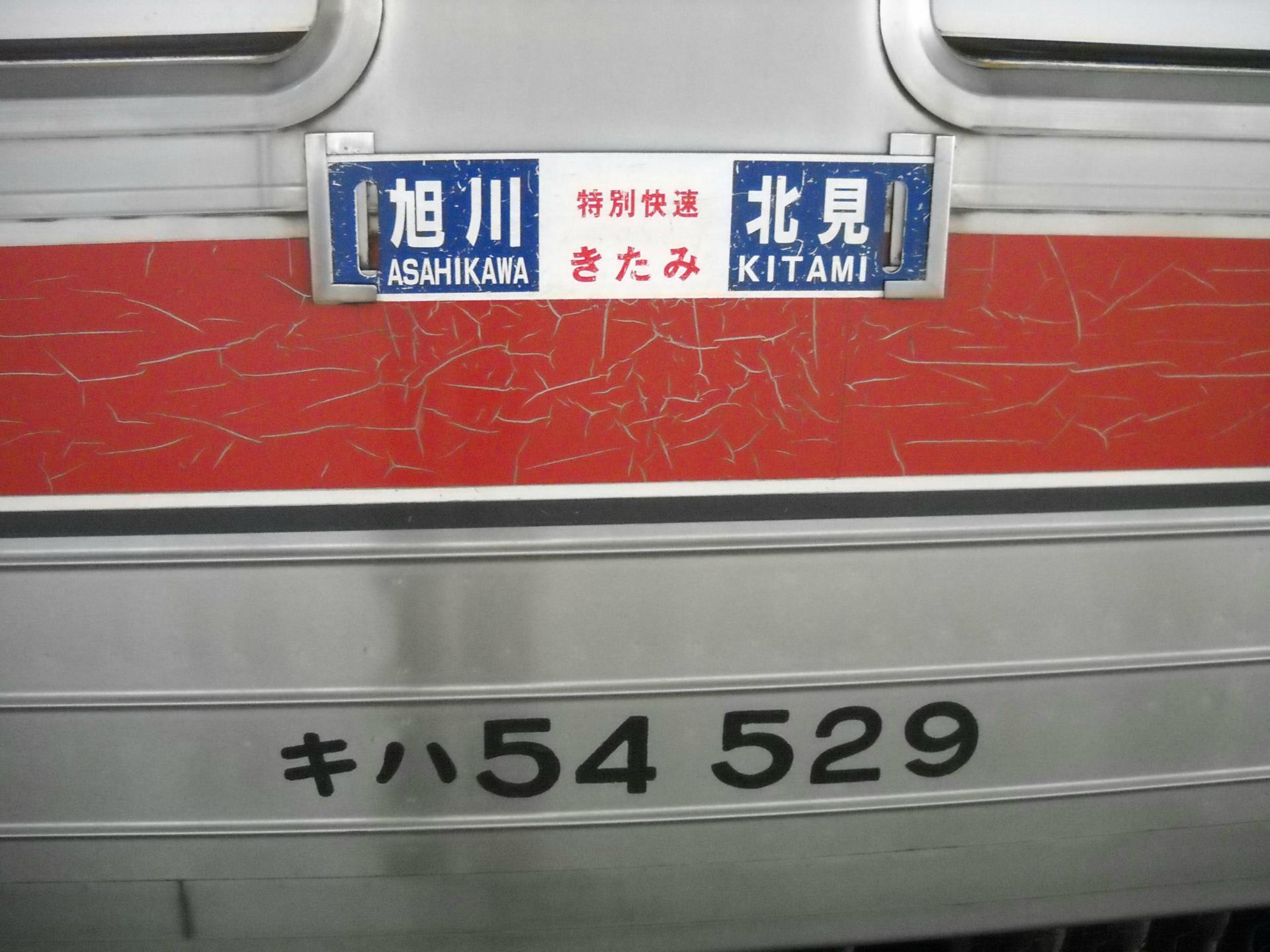

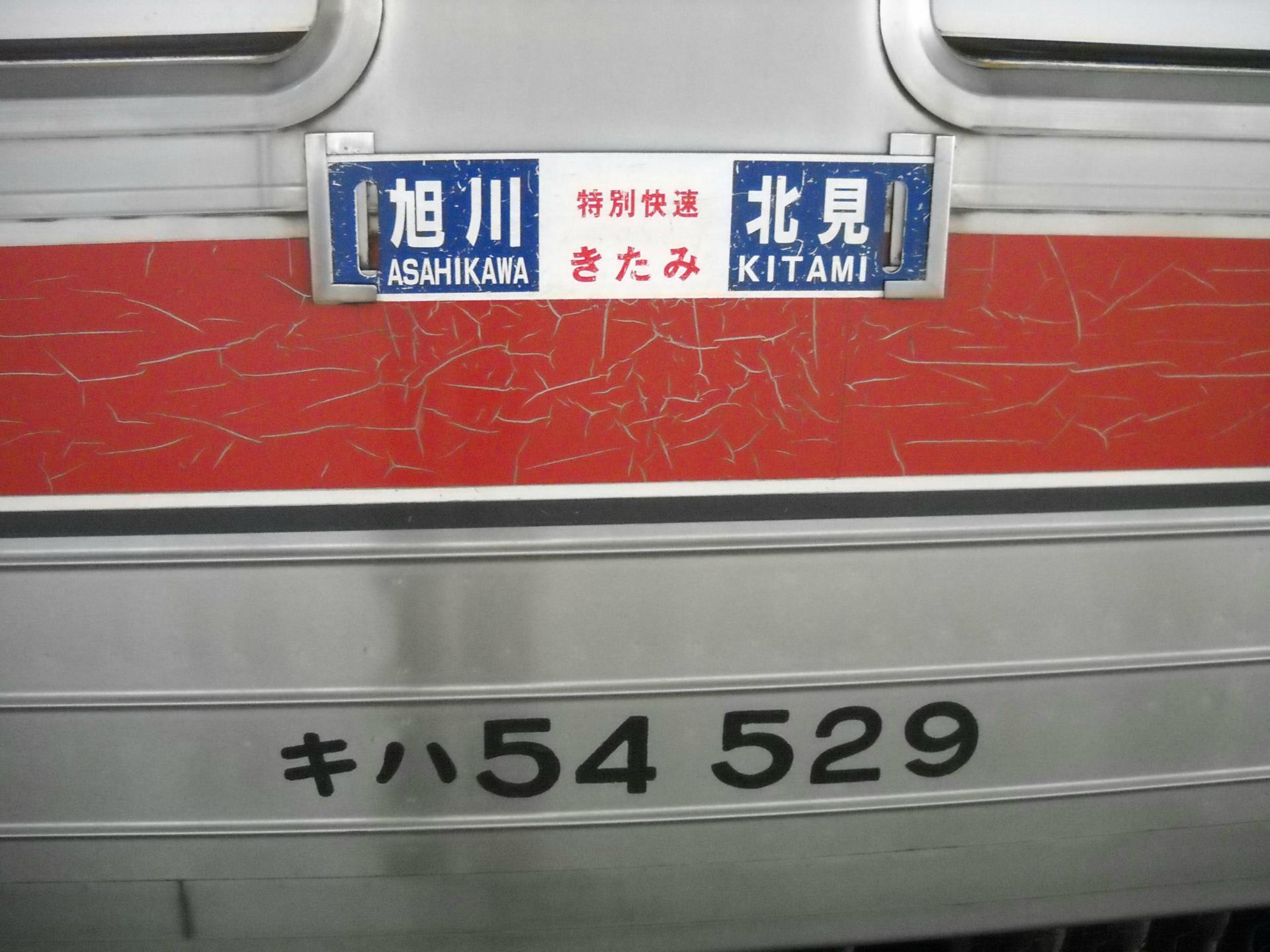

北見駅からは9時12分発の「特別快速きたみ」旭川行に乗ります。「特別」という名が付くように、特急列車は2時間50分台で旭川に着くのに対して、こちらは旭川まで31ある途中駅の内、12駅に停まり、3時間8分で旭川に着きます。走行速度は特急列車と同等のようですが、車輌は1両。10人ほどを乗せて定刻に出発しました。

出発してまもなく右にカーブしたと思ったら、高架ではなくトンネルの中。

ここ北見駅の南側は鉄道のカーブと国道39号等の道路が複雑に交差しているため、踏切で渋滞し事故も多かったそうです。このトンネルが作られたのは昭和52年で、貨物列車を含めて現在とは比べものにならないほど多くの列車が運行されていたので、立体交差化する必要があり、騒音や冬季の積雪を考慮して約2㎞の地トンネルが作られたそうです。日本初の地下立体交差と同時に、市街地における日本最北の地下鉄道トンネルだそうです。

そのトンネルを抜けて市街を進むと、西北見駅に停車します。JRに移行する前の年の昭和61年11月に臨時乗降場として開業しJR北海道誕生と同時に駅昇格した無人駅でコンクリート打ちっ放しの待合室は、マネギがデザインされたものだそうですがよく分かりませんでした。

よく分からないと言えば、次に停車する東相内駅と相内駅。

「相内」と書けば、青森県では「あいうち」「あいない」と読むのが一般的ですが、当地ではそれぞれ「ひがしあいのあい」「あいのない」と読むそうで、ちょっとした難読の駅名です。平成9年4月「東相ノ内」「相ノ内」と表記していたものを今の表記に変えたのだそうです。

それにしても、北見駅を挟んで「高架」と「地下」交差、「いとしの」と「あいのない」駅、何とも言えない存在でした。

相内駅を出ると、左右にビートや麦の畑が広がり、次第に高度を上げると今度はが優に林が迫ってきて留辺蘂駅に到着しました。

留辺蘂の由来については、北見市のホームページに「旧町名の留辺蘂は、アイヌ語の「ルペシュペ」からでたものです。アイヌ語では、道のことを「ルー」越える道を「ルペシュペ」と称し、本町の場合は佐呂間別川へ越す道の意味で、ペをベにし、シュペをシベにして「ルベシベ」と訳し、さらに漢字の「留辺蘂」をあて、今日にいたっています。」とあります。

次の西留辺蘂を通過し、北に進路をとり登っていくと金華駅に着きます。

金華駅で北見から平行していた国道39号と離れて、常紋峠越えに入ります。次の駅、生田原までは全く人家のない区間になります。

常紋峠の手前には、定紋信号場があります。坂の途中にあるためスイッチバック式で列車交換するため、側線も有り分岐器部分は巨大なスノーシェルターに覆われていますが、現在はこの信号場での列車交換はありません。

信号場を通過すると、常紋峠の下を通る常紋トンネルに入ります。

このトンネルは凄惨過酷なタコ部屋労働で建設されたことでも有名です。当時も今と変わらず人家のないところで、重労働と栄養不足による脚気から労働者は次々と倒れ、倒れた労働者は治療されることもなく現場近くに生き埋めにされたという言い伝えが残っていて、信号場が有人の時代には、「幽霊が出る」などの噂や、信号場の職員・家族に病人が絶えないという話が伝えられていました。

そのため、昭和34年に慰霊のための地蔵像が建立されました。その後、昭和43の十勝沖地震でトンネルの壁面が損傷し、昭和45年にその改修工事の際、壁から立ったままの人骨が発見さました。またトンネル入口付近でも大量の人骨が発見されました。これにより「常紋トンネルには人柱が埋まっており、彼らの亡霊がトンネルや信号場に出る」という鉄道員達の噂の一部、「常紋トンネルには人柱が埋まっている」が事実であることが確認されました。

当時の留辺蘂町は、昭和55年に金華駅西方の高台に「常紋トンネル工事殉難者追悼碑」を建てました。

トンネルを抜けて細かくカーブしながら峠を下り、再び国道39号と合流して生田原駅に到着。駅舎は豪華な建物で、中には図書館とオホーツク文学館が入っているようです。

次の生野駅は、もともと仮乗降場として昭和21年に設置された駅で、今でも停車する普通列車は、上りは朝一番の1本と下りは午後の3本で、待合室もない短いホームだけの、秘境駅と言ってよいところでしょう。

生野駅を通過し、次は停車する安国駅。林業の盛んな地域にふさわしいログハウス風の駅舎に、列車からも見える「木のおもちゃ王国」という木で出来たおもちゃのショーケースがありました。

安国駅を出ると平野が広がり、右左にカーブして湧別川を渡り、左手に瞰望岩(がんぼういわ)を見て遠軽駅に到着します。遠軽駅は折り返し形のスイッチバックになっているので、方向を変えるため乗務員の交代が有り、4分間停車します。

つづく

北 見 09:12発

西 北 見(にしきたみ) 09:17着 09:17発

東 相 内(ひがしあいのない)09:20着 09:21発

相 内(あいのない) 09:26着 09:26発

留 辺 蘂(るべしべ) 09:36着 09:36発

西留辺蘂(にしるべしべ) レ

金 華(きんか) 09:42着 09:42発

生 田 原(いくたはら) 09:57着 09:57発

生 野(いくの) レ

安 国(やすくに) 10:06着 10:06発

遠 軽(えんがる) 10:14着 10:18発

瀬 戸 瀬(せとせ) レ

丸 瀬 布(まるせっぷ) 10:36着 10:39発

下 白 滝(しもしらたき) レ

旧 白 滝(きゅうしらたき) レ

白 滝(しらたき) 10:57着 10:57発

上 白 滝(かみしらたき) レ

上 川(かみかわ) 11:34着 11:35発

東 雲(とううん) レ

安 足 間(あんたろま) レ

愛 山(あいざん) レ

中 愛 別(なかあいべつ) レ

愛 別(あいべつ) レ

伊 香 牛(いかうし) レ

将 軍 山(しょうぐんざん) レ

当 麻(とうま) 12:04着 12:05発

桜 岡(さくらおか) レ

北日ノ出(きたひので) レ

東 旭 川(ひがしあさひかわ) レ

南 永 山(ひがしながやま) レ

新 旭 川(しんあさひかわ) レ

旭川四条(あさひかわよじょう) レ

旭 川(あさひかわ) 12:20着

北見駅からは9時12分発の「特別快速きたみ」旭川行に乗ります。「特別」という名が付くように、特急列車は2時間50分台で旭川に着くのに対して、こちらは旭川まで31ある途中駅の内、12駅に停まり、3時間8分で旭川に着きます。走行速度は特急列車と同等のようですが、車輌は1両。10人ほどを乗せて定刻に出発しました。

出発してまもなく右にカーブしたと思ったら、高架ではなくトンネルの中。

ここ北見駅の南側は鉄道のカーブと国道39号等の道路が複雑に交差しているため、踏切で渋滞し事故も多かったそうです。このトンネルが作られたのは昭和52年で、貨物列車を含めて現在とは比べものにならないほど多くの列車が運行されていたので、立体交差化する必要があり、騒音や冬季の積雪を考慮して約2㎞の地トンネルが作られたそうです。日本初の地下立体交差と同時に、市街地における日本最北の地下鉄道トンネルだそうです。

そのトンネルを抜けて市街を進むと、西北見駅に停車します。JRに移行する前の年の昭和61年11月に臨時乗降場として開業しJR北海道誕生と同時に駅昇格した無人駅でコンクリート打ちっ放しの待合室は、マネギがデザインされたものだそうですがよく分かりませんでした。

よく分からないと言えば、次に停車する東相内駅と相内駅。

「相内」と書けば、青森県では「あいうち」「あいない」と読むのが一般的ですが、当地ではそれぞれ「ひがしあいのあい」「あいのない」と読むそうで、ちょっとした難読の駅名です。平成9年4月「東相ノ内」「相ノ内」と表記していたものを今の表記に変えたのだそうです。

それにしても、北見駅を挟んで「高架」と「地下」交差、「いとしの」と「あいのない」駅、何とも言えない存在でした。

相内駅を出ると、左右にビートや麦の畑が広がり、次第に高度を上げると今度はが優に林が迫ってきて留辺蘂駅に到着しました。

(相内駅・留辺蕊駅間)

留辺蘂の由来については、北見市のホームページに「旧町名の留辺蘂は、アイヌ語の「ルペシュペ」からでたものです。アイヌ語では、道のことを「ルー」越える道を「ルペシュペ」と称し、本町の場合は佐呂間別川へ越す道の意味で、ペをベにし、シュペをシベにして「ルベシベ」と訳し、さらに漢字の「留辺蘂」をあて、今日にいたっています。」とあります。

次の西留辺蘂を通過し、北に進路をとり登っていくと金華駅に着きます。

(西留辺蘂駅・金華駅間)

金華駅で北見から平行していた国道39号と離れて、常紋峠越えに入ります。次の駅、生田原までは全く人家のない区間になります。

(金華駅・常紋信号場間)

常紋峠の手前には、定紋信号場があります。坂の途中にあるためスイッチバック式で列車交換するため、側線も有り分岐器部分は巨大なスノーシェルターに覆われていますが、現在はこの信号場での列車交換はありません。

(常紋信号場のスノーシェルター)

信号場を通過すると、常紋峠の下を通る常紋トンネルに入ります。

このトンネルは凄惨過酷なタコ部屋労働で建設されたことでも有名です。当時も今と変わらず人家のないところで、重労働と栄養不足による脚気から労働者は次々と倒れ、倒れた労働者は治療されることもなく現場近くに生き埋めにされたという言い伝えが残っていて、信号場が有人の時代には、「幽霊が出る」などの噂や、信号場の職員・家族に病人が絶えないという話が伝えられていました。

そのため、昭和34年に慰霊のための地蔵像が建立されました。その後、昭和43の十勝沖地震でトンネルの壁面が損傷し、昭和45年にその改修工事の際、壁から立ったままの人骨が発見さました。またトンネル入口付近でも大量の人骨が発見されました。これにより「常紋トンネルには人柱が埋まっており、彼らの亡霊がトンネルや信号場に出る」という鉄道員達の噂の一部、「常紋トンネルには人柱が埋まっている」が事実であることが確認されました。

当時の留辺蘂町は、昭和55年に金華駅西方の高台に「常紋トンネル工事殉難者追悼碑」を建てました。

トンネルを抜けて細かくカーブしながら峠を下り、再び国道39号と合流して生田原駅に到着。駅舎は豪華な建物で、中には図書館とオホーツク文学館が入っているようです。

次の生野駅は、もともと仮乗降場として昭和21年に設置された駅で、今でも停車する普通列車は、上りは朝一番の1本と下りは午後の3本で、待合室もない短いホームだけの、秘境駅と言ってよいところでしょう。

(通過する列車がほとんどの生野駅)

生野駅を通過し、次は停車する安国駅。林業の盛んな地域にふさわしいログハウス風の駅舎に、列車からも見える「木のおもちゃ王国」という木で出来たおもちゃのショーケースがありました。

安国駅を出ると平野が広がり、右左にカーブして湧別川を渡り、左手に瞰望岩(がんぼういわ)を見て遠軽駅に到着します。遠軽駅は折り返し形のスイッチバックになっているので、方向を変えるため乗務員の交代が有り、4分間停車します。

(湧別川)

(瞰望岩)

つづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます