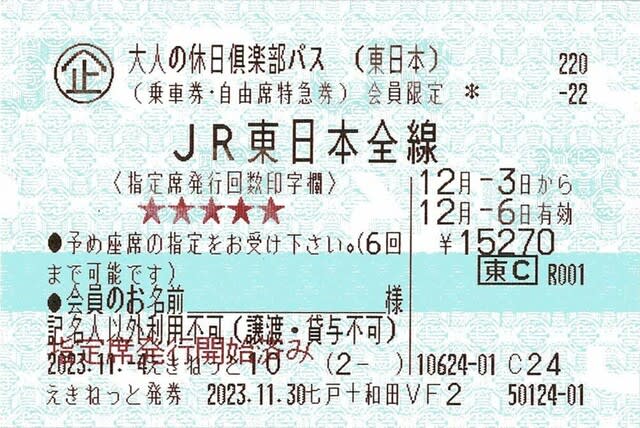

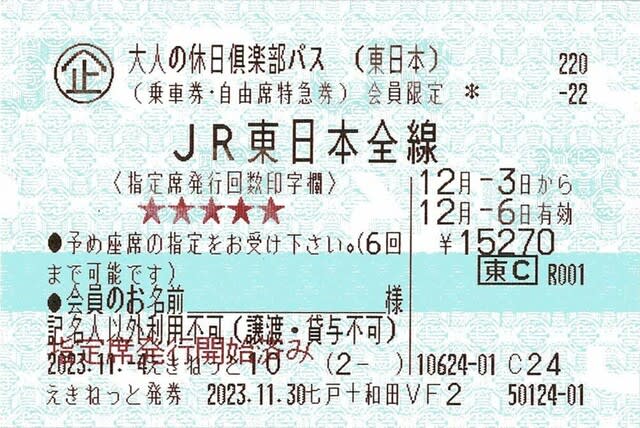

2023年度第2回目の「大人の休日倶楽部パス」利用期間に合わせ、所用で東京に出かけ、そのあと甲府に1泊しました。

昨夜のお宿です。

久しぶりに、今様駅前旅館に泊まりました。

無料の朝食をいただくのも久しぶりです。

大分様変わりしているんですね。

「奥藤本店」甲府駅前店の真向かいで駅にも近く、7,125円は今時は概ね満足と思わないといけないのでしょうね。

出発まで時間がありますから、駅周辺を散策。

甲府は武田信玄生誕の地。甲府駅前(南口)にある『武田信玄公銅像』は、川中島の戦いの陣中における姿で、高さ3.1mと下から見上げるとさらに迫力があります。

甲府駅北口には、甲府の礎を築いた武田信玄の父、武田信虎の銅像が建っています。こちらの高さは2.1m、で、右手に軍配を持ち、武田氏の本拠地つつじが崎館(現武田神社)を背に、甲斐国を統一した後登ったと伝えられている富士山を見据えています。

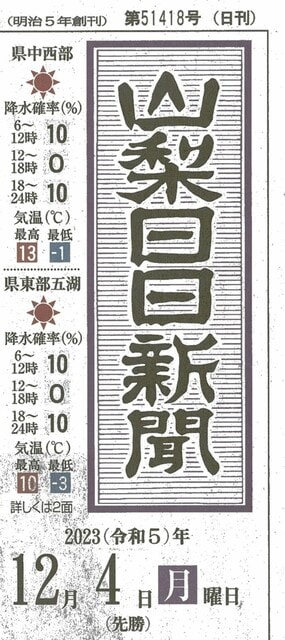

駅に入り、地元紙を購入。

「山梨日日新聞」は山梨県唯一の地方紙で、題字には、横棒が一本多い「新」の本字「𣂺」が使われています。

駅スタンプは2種類ありました。

特急「あずさ」「かいじ」に使われているのE353系電車と山梨特産のぶどう、そして信玄公のキャラクターがデザインされています。

もう一つは、「日本五大名峡」の一つ『昇仙峡』と『武田信玄公銅像』のデザインです。

1番線ホームには、「かふふ来【幸福】の鐘【旧甲府駅の釣鐘】」というものがあります。

案内板には次のように記されています。

「この釣鐘は、かつて甲府駅上りホーム東端のこ線橋下部に吊り下げられていたものです(1984年、こ線橋撤去に伴い、駅事務室内に移設)。その設置時期は不明ですが、昭和初期には既に設置されていたと言われています。また戦後、甲府駅構内の建物が火事になった際に釣鐘を連打し、大事には至らなかったというエピソードが残っています。なお、台座上部のレールは、ドイツのウニオン社が1903年に製造したもので、甲府駅開業当時使用されていたと言われています。」

その横には、旧甲府駅煉瓦倉庫の一部があります。

「このモニュメントは旧甲府駅煉瓦倉庫の一部を使用して作られたものです。煉瓦倉庫の建設年度は不明ですが、明治36年【1903年】の甲府駅開業当時に建設されたものと推測されます。明治から昭和初期までの間、汽車内はランプで灯りをとっており、煉瓦倉庫はそのランプの灯油や補給や整備をする仕事をしていた整灯手と言われる職員の勤務箇所でした。」との説明がついてあります

中央本線上り 特急「かいじ」10号 東京行に乗ります。

「E353系」S106編成です。

普通車の車内です。背もたれ部分はブルー系を基本とした光沢感のある「みなも」のパターンを盛り込んだ配色で、梓川の清らかな「水面のきらめき」を表現しているそうです。

今日も富士山が見えています。

東京駅で東北新幹線下り「はやぶさ」21号 新青森行に乗ります。

JR北海道所有の「H5系」H3編成です。

東北新幹線「はやぶさ」号では、ほとんどの列車で車内販売があり一時取り扱いをやめていたホットコーヒーとアイスクリームの販売も復活しています(積んでいない列車もあります)。

堅いことで有名なアイスクリームの上にコーヒーを5分間載せてから、コーヒーを飲みながら柔らかくなり始めたアイスクリームを外側から食べていくのが大好きです。

最近あまり見なくなったロッテのTOPPO。久しぶりに積んでいるのに出会いました。車内販売限定とは謳っていませんが、通常2袋入りですが、3袋入っています。金額的には割高なのですが、新幹線に乗っているという満足感がありますから、その分のだと思って買っています。

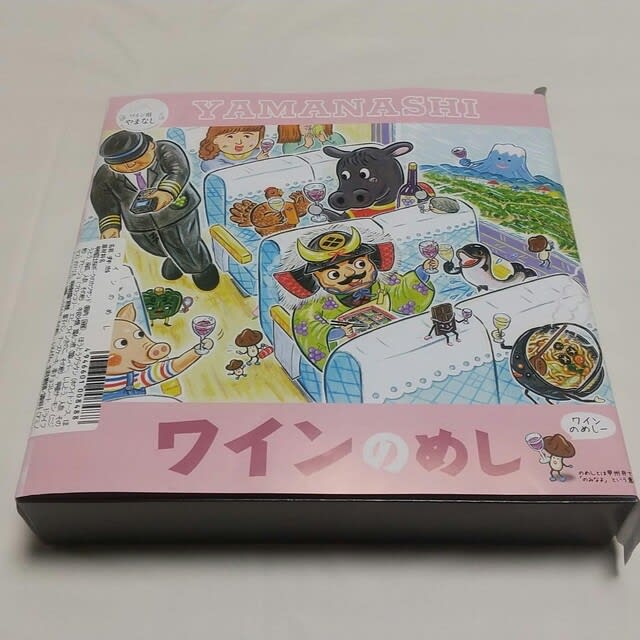

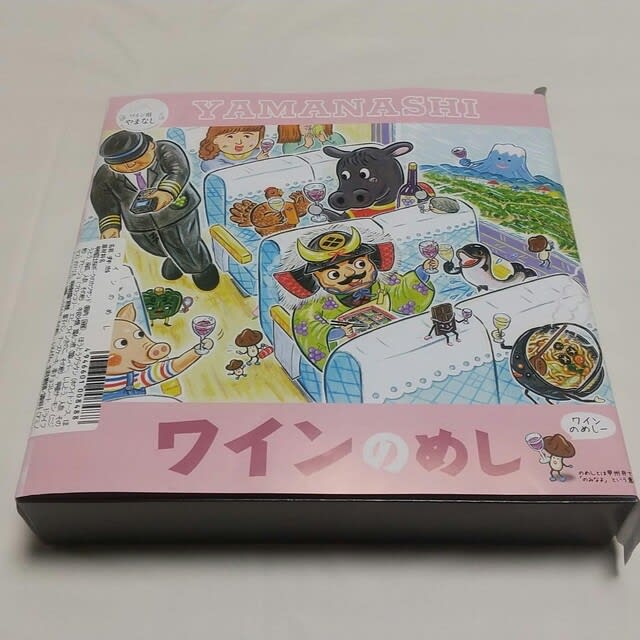

昼食は、以前から食べたくて甲府駅で購入した駅弁です。2021年3月から販売されている『ワインのめし』は、小淵沢駅の駅弁会社「丸政」さんとJR東日本が共同で開発したもので、その年の駅弁味の陣『駅弁大将軍』に選ばれました。

ネーミングは「ワインのご飯」という意味と、甲州弁の「ワインを飲めし(飲んでいきなさい/飲みなよ)」を掛け合わせたものだそうです。

ワインに合うおつまみにもなる駅弁と言うことで「めし」ではなく「カツサンド」が入っています。

最後は、八戸駅で青い森鉄道線下り 普通 青森行(581M)に乗り換えます。

「青い森701系」8編成です。

昨夜のお宿です。

久しぶりに、今様駅前旅館に泊まりました。

無料の朝食をいただくのも久しぶりです。

大分様変わりしているんですね。

「奥藤本店」甲府駅前店の真向かいで駅にも近く、7,125円は今時は概ね満足と思わないといけないのでしょうね。

出発まで時間がありますから、駅周辺を散策。

甲府は武田信玄生誕の地。甲府駅前(南口)にある『武田信玄公銅像』は、川中島の戦いの陣中における姿で、高さ3.1mと下から見上げるとさらに迫力があります。

甲府駅北口には、甲府の礎を築いた武田信玄の父、武田信虎の銅像が建っています。こちらの高さは2.1m、で、右手に軍配を持ち、武田氏の本拠地つつじが崎館(現武田神社)を背に、甲斐国を統一した後登ったと伝えられている富士山を見据えています。

駅に入り、地元紙を購入。

「山梨日日新聞」は山梨県唯一の地方紙で、題字には、横棒が一本多い「新」の本字「𣂺」が使われています。

駅スタンプは2種類ありました。

特急「あずさ」「かいじ」に使われているのE353系電車と山梨特産のぶどう、そして信玄公のキャラクターがデザインされています。

もう一つは、「日本五大名峡」の一つ『昇仙峡』と『武田信玄公銅像』のデザインです。

1番線ホームには、「かふふ来【幸福】の鐘【旧甲府駅の釣鐘】」というものがあります。

案内板には次のように記されています。

「この釣鐘は、かつて甲府駅上りホーム東端のこ線橋下部に吊り下げられていたものです(1984年、こ線橋撤去に伴い、駅事務室内に移設)。その設置時期は不明ですが、昭和初期には既に設置されていたと言われています。また戦後、甲府駅構内の建物が火事になった際に釣鐘を連打し、大事には至らなかったというエピソードが残っています。なお、台座上部のレールは、ドイツのウニオン社が1903年に製造したもので、甲府駅開業当時使用されていたと言われています。」

その横には、旧甲府駅煉瓦倉庫の一部があります。

「このモニュメントは旧甲府駅煉瓦倉庫の一部を使用して作られたものです。煉瓦倉庫の建設年度は不明ですが、明治36年【1903年】の甲府駅開業当時に建設されたものと推測されます。明治から昭和初期までの間、汽車内はランプで灯りをとっており、煉瓦倉庫はそのランプの灯油や補給や整備をする仕事をしていた整灯手と言われる職員の勤務箇所でした。」との説明がついてあります

中央本線上り 特急「かいじ」10号 東京行に乗ります。

「E353系」S106編成です。

普通車の車内です。背もたれ部分はブルー系を基本とした光沢感のある「みなも」のパターンを盛り込んだ配色で、梓川の清らかな「水面のきらめき」を表現しているそうです。

今日も富士山が見えています。

東京駅で東北新幹線下り「はやぶさ」21号 新青森行に乗ります。

JR北海道所有の「H5系」H3編成です。

東北新幹線「はやぶさ」号では、ほとんどの列車で車内販売があり一時取り扱いをやめていたホットコーヒーとアイスクリームの販売も復活しています(積んでいない列車もあります)。

堅いことで有名なアイスクリームの上にコーヒーを5分間載せてから、コーヒーを飲みながら柔らかくなり始めたアイスクリームを外側から食べていくのが大好きです。

最近あまり見なくなったロッテのTOPPO。久しぶりに積んでいるのに出会いました。車内販売限定とは謳っていませんが、通常2袋入りですが、3袋入っています。金額的には割高なのですが、新幹線に乗っているという満足感がありますから、その分のだと思って買っています。

昼食は、以前から食べたくて甲府駅で購入した駅弁です。2021年3月から販売されている『ワインのめし』は、小淵沢駅の駅弁会社「丸政」さんとJR東日本が共同で開発したもので、その年の駅弁味の陣『駅弁大将軍』に選ばれました。

ネーミングは「ワインのご飯」という意味と、甲州弁の「ワインを飲めし(飲んでいきなさい/飲みなよ)」を掛け合わせたものだそうです。

ワインに合うおつまみにもなる駅弁と言うことで「めし」ではなく「カツサンド」が入っています。

最後は、八戸駅で青い森鉄道線下り 普通 青森行(581M)に乗り換えます。

「青い森701系」8編成です。

おしまい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます