《父の著書 会津の史説と巷談》

昨日は父の命日、午前中に墓参りをした。

昨年秋に母3回忌、父17回忌の法事を終えたが、父や母への思いは年を重ねるごとに強くなっている。

ときどき二人にいろいろ聞きながら、新しい明日を生きていきたい。

------------

『父の命日に人生を考える』

久しぶりに父の夢を見た。梅の香におう春浅き日に、あの明晰な父は静かに逝ってしまった。今、アルビノーニのアダージョを繰り返し聞きながら父を偲んでいる。

その日の朝、形見となったペンや読みかけの書物に、やわらかな花の影が落ちていた。あれから十三回目の春を迎える。あのとき、眠り続ける父を前に、このまま対話できなくなってしまうことが信じられなかった。

雄弁に歴史を語る父、いつもタバコを燻らせコーヒーを飲みながらものを書いていた父。生涯、人一倍ふるさとに思いを寄せた、波瀾万丈の人生であったと思う。

そんな尊い一個の人格が、ある日突然に失われてしまう無念を恨んだ。これからも幾多の人生を悲しみ、嘆き続けるであろう。しかし、残された者はそれを強く乗り越えなければならない。人生ははかなく無常だが、父の命日にはいつもそんな思いに導かれている。

しばらくすべてを鋭く観察しながら、静寂の中で落ち着いた日々を送ろうと思っている。(2000.3)

------------

昨日は父の命日、午前中に墓参りをした。

昨年秋に母3回忌、父17回忌の法事を終えたが、父や母への思いは年を重ねるごとに強くなっている。

ときどき二人にいろいろ聞きながら、新しい明日を生きていきたい。

------------

『父の命日に人生を考える』

久しぶりに父の夢を見た。梅の香におう春浅き日に、あの明晰な父は静かに逝ってしまった。今、アルビノーニのアダージョを繰り返し聞きながら父を偲んでいる。

その日の朝、形見となったペンや読みかけの書物に、やわらかな花の影が落ちていた。あれから十三回目の春を迎える。あのとき、眠り続ける父を前に、このまま対話できなくなってしまうことが信じられなかった。

雄弁に歴史を語る父、いつもタバコを燻らせコーヒーを飲みながらものを書いていた父。生涯、人一倍ふるさとに思いを寄せた、波瀾万丈の人生であったと思う。

そんな尊い一個の人格が、ある日突然に失われてしまう無念を恨んだ。これからも幾多の人生を悲しみ、嘆き続けるであろう。しかし、残された者はそれを強く乗り越えなければならない。人生ははかなく無常だが、父の命日にはいつもそんな思いに導かれている。

しばらくすべてを鋭く観察しながら、静寂の中で落ち着いた日々を送ろうと思っている。(2000.3)

------------

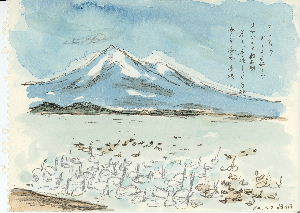

【崎川浜の水鳥】

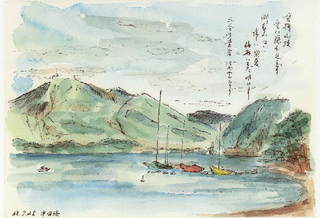

【崎川浜の水鳥】 【中田浜から】

【中田浜から】