いつも我が家の近くの里山を巡っているが、きのうは市内の南、門田御山の里山を目指した。ヒメシロチョウの分布状況を知りたかった。

穏やかな日だったが、チョウは少なかった。でも、知らない土地を訪ねる楽しさはあった。

御山地区は身知らず柿の産地、普段は国道から柿畑をみていたが、地区に入ると山の裾野一帯に広大な柿畑が広がっていた。

何軒もの果樹園の表示があった。柿畑の中に郷社八幡神社にお参りした。

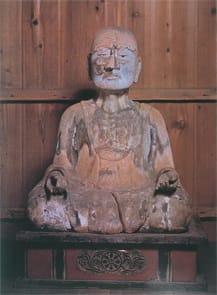

さらに南へ向かうと、堤沢字上村に会津五薬師の南方薬師 野寺薬師があった。説明板には徳一菩薩が東西南北と中央に五薬師を創設した、とあった。

中央薬師は勝常寺、東方薬師は慧日寺だ。そもそも徳一が薬師信仰を会津にもたらした理由は2つある。1つは、法相宗の信仰対象が薬師如来であったこと、2つは、薬師如来は人々が生きている間、病気や災いから守ってくれるものであるため、死後の世界を守る阿弥陀如来などの信仰よりもわかりやすく、人々に広く浸透しやすいものだったという。

大戸方面に向かうと鹿嶋神社があった。急な石段を登ってお参りした。

しばらく馬越しまでの山沿いを歩くと、かなり翅の傷んだクジャクチョウがまだ元気に飛び回っていた。今年初めてヒガシカワトンボをみた。

たまに舞ってくるシロチョウはツマキチョウとスジグロシロチョウのようで、ヒメシロチョウには会えなかった。

家から5,6キロか、折角ここまで来たので、本郷を回って帰ることにした。

馬越のまこと橋を渡った。橋のたもとに小さな取水施設があったが、新しいもののようだ。

昔、会工の競歩大会は、蟹川橋から大戸の馬越しを通り、本郷を走る、約20キロのコース、この付近の監督をしたことを思い出した。

その頃はアユのヤナ場があって、子供たちが小さいころにここで塩焼きを食べたことが浮かんできた。

本郷方面へ進むと、左下り観音入り口の表示、そうか、会津33観音の21番札所として有名なところ、急ぐ旅でもないので参拝することにした。

観音堂まで約1000メートルという表示、急な坂道を上り始めると、今年初めて見るミヤマセセリが先導してくれた。

まだ、ヤマツツジはつぼみが膨らんだところ、山道にイカリソウやスミレががきれいに咲いていた。

岩肌の見える山道を進むと、途中に 「うがい清水のアカマツ」の標識、でも、樹齢550年とあるアカマツは苔むした切り株だけが残っているだけだった。

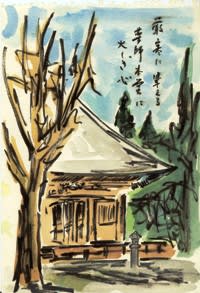

少し汗ばんできたころ、急に左手の岩にへばりつく観音堂が現れた。

通称左下りが原の山腹に、高さ15メートルの3階建て、広さ36㎡の観音堂が厳然と聳えていた。趣きある観音だ。830年徳一の建立と伝えられている。

柱に手をやると、長い年月風雪に耐えた古い木材のぬくもりが感じられた。古くて乾燥した木材は強度も優れていると聞く。

わずか30年前後で解体してしまう最近の住宅とは、比べようもない重みがあった。もっと木の命を大切にしなければならない。

三十三観音巡りは、保科正之が会津の領主となった際に三十三カ所の霊場を会津領内に選んだのが始まりといわれている。(霊場・観音堂自体はそれ以前から存在)

当時は伊勢参宮や熊野神社参拝、西国三十三札所順礼などに出向く者が多く、多額の費用が領外に流出したため、その防止策として領内に大神宮や熊野神社を勧請し、巡礼のための霊場が選ばれたようだ。人々は一切の苦から救われるとの思いで三十三ヶ所を巡ったのだろう。これを機会に、いずれは巡ってみたいと思った。

三十三の霊場それぞれに御詠歌がある。

「左下(さくだ)りは 岩に聳えて懸造り いつも絶えせぬ 峯の松風」

本郷へ抜けると、陶石を削っている本郷山が見えてきた。

懐かしい大久保陶石採石場で、会津本郷焼の磁器の原料となる陶石や、飴釉、白釉の原料石を、今も採掘している。

かつて勤務した本郷分校は既にない。その跡地には、今小学校が建設中だと聞いた。

懐かしい瀬戸町商店街を通って帰路についた。

チョウの撮影を目的に出かけたが、会津の歴史の一端を巡ることになってしまった。

これからも、時間をかけて郷土の文化、歴史を見直してみたいと思った。

今朝、連休後半の発熱がぶり返した。思うに、炎症の再発のようだ。

終日、寒気に炬燵に入って静かにしていた。R錠は相変わらずよく効いている印象だ。

夕方、やっと落ち着いてきたが この時期、要注意だ。 (2012.5.9記)

薬師堂

薬師堂 北田城跡

北田城跡 慧日寺史料館

慧日寺史料館

発掘中

発掘中 金堂と中門

金堂と中門

朝

朝

夕

夕

勝常寺薬師堂

勝常寺薬師堂

八角神社

八角神社 櫻ケ岡出世地蔵尊

櫻ケ岡出世地蔵尊

宮泉酒造歴史館

宮泉酒造歴史館 北出丸入り口

北出丸入り口

荒城の月

荒城の月

本陣

本陣 厳島神社

厳島神社

弔歌碑

弔歌碑

若商前から

若商前から 橋

橋

(2010.7.24)

(2010.7.24)

【石部桜】

【石部桜】 【松ぼっくり カラマツ】

【松ぼっくり カラマツ】 【一箕中学校で】

【一箕中学校で】

【スケッチ 冬・さざえ堂】

【スケッチ 冬・さざえ堂】 【さざえ堂の内部】

【さざえ堂の内部】

【朝河博士の肖像画】

【朝河博士の肖像画】 【2階の講堂】

【2階の講堂】 【旧開智学校】

【旧開智学校】