トランプ大勝に影響したユーチューブ。

11月18日でトランプの再生回数は約5000万回。

ハリス副大統領は同じ時点で約90万回だった。

1916年の大統領選では、ヒラリー・クリントンが優勢だとメディアが予測して報じたことが裏目に出た。

米国では新聞は「民主主義の番人」と呼ばれている。

だが、新聞メディアに対する不信が広がっている

-ーーーーーーーーーーーーーーー

政治や経済、生活のあらゆる事象について、国民の考えを問う世論調査。

文学部の渡邊久哲教授が考える、サイレント・マジョリティーの声を見逃すことなく、幅広い層の民意を正確に把握する研究の意義とは?

政治や経済、生活のトピックについて、有権者がどう考えているのか。その民意を正確に把握するため、報道各社が実施している世論調査。

私は2010年まで東京の民放キー局に在籍し、視聴率の分析や視聴者の消費動向、政治意識などについて調査を重ねてきました。

長年、世論調査や視聴率の調査・分析に携わった経験を活かし、現在は、より客観的で信頼性のある調査を行うためにどうしたらよいのか、その方法を探る研究を行っています。

今はソーシャルメディアで誰でも自由に発言できているから、そんな調査、不要では? そう思う人がいるかも知れません。

しかし、強くモノを言いたい人や声の大きな人の意見を拾うだけでは、社会全体の動向を知ることはできないのです。

サイレント・マジョリティーの主張をすくい上げ、客観的な数字として社会に示していくことが、世論調査の使命だと考えています。

世論調査の結果には公平性があるのか

</picture>

</picture>初めて世論調査というものに触れたのは大学院生のときでした。きっかけは、輿論科学協会という調査会社のアルバイトに応募したこと。

その次にアルバイトで行ったTBSでは、番組がどれだけ見られたかを測る視聴実態調査はもちろん、そこからさらに発展させた生活同行・消費動向などについても調査していました。

たとえば、あるひとりの視聴者がどんな食べ物を好むのか、どんな住まいなのか、どういうファッションが好みで、どんな遊びが好きなのか――。

消費者個々のデータを多面的に収集し分析すると、どのような生活を送る人が、どんな番組を見るのかという実態が見えてくるようになるのです。

現在は主に、各メディアの世論調査結果を比較検討する研究をしています。公平性があるように見える世論調査ですが、実はその結果は質問文や選択肢の言い回しによって揺らぎが生じ、ときに結果が歪められることもあります。

少し前に話題になったのが、集団的自衛権についての世論調査。ある新聞社では、「全面的に使えるようにすべきだ」「使えるようにすべきではない」「必要最小限で使えるようにすべきだ」という選択肢を用意しました。

必要最小限と言われてしまうと、強い意見を持っていない有権者は「必要ならしょうがないか」と感じて選んでしまう。

ニュートラルに見せかけて容認派の言い回しを選択肢に混ぜ込むことで、どちらともつかない人々をコントロールしたのです。

それにより、多数容認という結果を出したのですが、これは問題です。

他者の考えを知り、理解することで守られる民主主義

最近ではソーシャルメディアが台頭し、テレビや新聞など、これまで主流であったメディアによる世論形成がしにくくなっています。

ソーシャルメディアでは声の大きい人々の意見が目立ち増幅されやすいため、大勢の市民のニュートラルな声を拾うことが難しい。

公平な世論調査に基づくテレビや新聞の報道に接触する機会を増やし、世論形成をすることが必要だと感じています。

とくに若年層においては、価値観の近い友人との話題が優先されやすく、政治や公共的な出来事への関心が低くなっていることが気がかりです。

格差が拡大し分断が生じやすい現代において、民主主義を維持していくためには他者の考えを知り理解しようとすることがとても大事です。そのために正確な民意を把握する世論調査の実施と結果の公表は、重要なことだと考えます。

この一冊

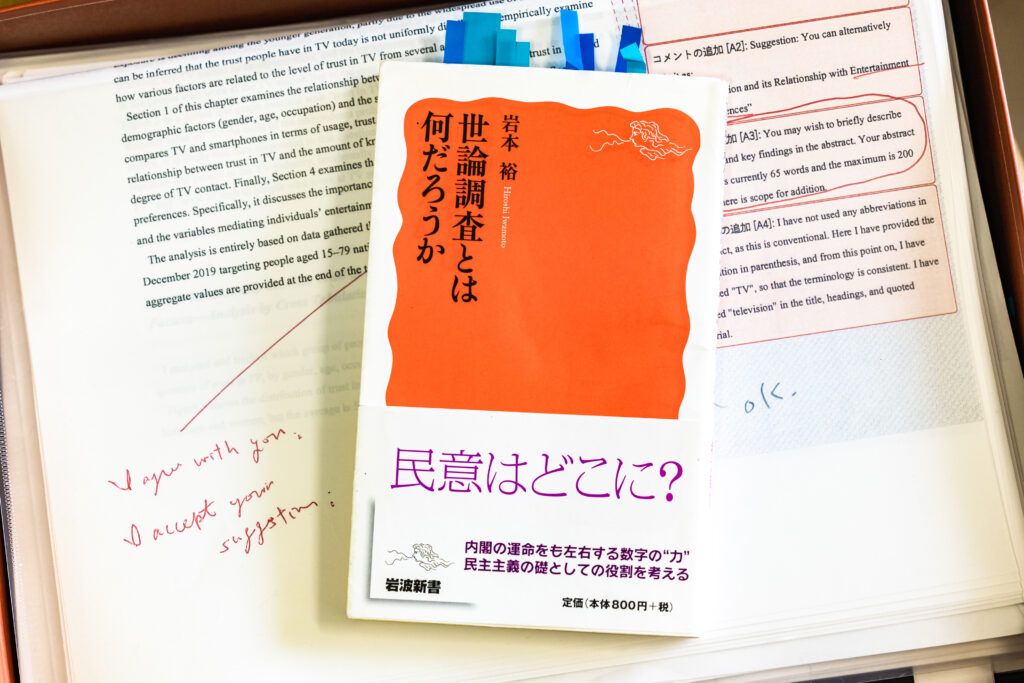

『世論調査とは何だろうか』

(岩本裕/著 岩波新書)

</picture>

</picture>著者は、NHKの報道記者ですが、かつてはNHK放送文化研究所の世論調査部に所属していました。「はい」「いいえ」のどちらでもない国民・有権者が、どんな選択肢から何を選ぶのか。民主主義の礎を担う世論調査のことがわかる一冊です。

-

渡邊 久哲

- 文学部新聞学科

教授

- 文学部新聞学科

-

東京大学文学部社会心理学科卒、同社会学研究科社会心理学専修課程修了。社会学修士。TBS勤務などを経て、2010年より現職。

- 新聞学科

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます