父が一時的にお世話になるかもしれぬ施設の下見に行った。

電話応対してくださった方はお休みとかで、若い男性が案内してくれた。

こじんまりした施設だから見るのに30分もかからないけれど。

エレベータで移動する際に中で二人きりになって。「ぽっちりさんは、体調大丈夫ですか?」

「?え?私ですか?」

そう答えてから気づく。ああ。

「リウマチですか?今のところ、薬で抑えられているので大丈夫です。お気遣いありがとうございます♪」

介護関連で人とやりとりをするようになって何が嫌かと言うと「プライバシー」というものが全く無くなってしまうことだ。

致し方のないことなのだが、家族構成やらなにやら、あちらこちらにすべて話さなければならない。

たとえばこの施設の彼のように、一見の人であって見ず知らずの人であるのに、彼の手元には私の個人情報まですべて渡っているのだ。アテクシの持病の話までケアマネは書いていたんだろうね、申請書に。私は書いていないはずだが。

仕方がないんだけどね。必要な情報なのだろうし。

でも、うんざりするよ、こういうの。

悪気がないのは分かっているし、施設の兄ちゃんは気遣ってくれてのことなんだろうけれど。

施設見学を終えて、歩いて駅まで行く。

この近くの病院に父は通院しており、なんどか入院などでも世話になって行き来はしていた。

その時、一軒、古本屋があるのが目に入っていた。

なんどか前を通ったことはあるのだが、なかなか入りづらく立ち寄ったこともなかった。

幸い時間もあったし、帰り食材の買い物もしていかねばならないからたくさんは買えないが。

ちょっと覗いて見ようと。そんな気分だった。

鄙びた町の片隅にある、小さな古本屋。

特に期待してもいなかった。

が…。

あれ?

意外にここ骨太かもしれないぞ?(笑)

店の外の棚に、川端康成やら夏目漱石、森鴎外なんかのハードカバーがちらほら置いてある。

この場末じゃ初版本とは思わないが、なかなか悪くないチョイス。

入口入ってすぐに、村上春樹のコーナーがあって一連の諸々。100円コーナー、200円コーナーも悪くない。

間口は狭いが、中に入ると案外の蔵書数。その分通路は狭く、ここで大きな地震があったら、死にそうだ。

少し奥に入ると芸術系の雑誌や演劇関係などもあるし、写真集もある。小島一郎がないか探したが、残念だがなかった(ちぇっ)。音楽関係、CD類も置いてあるし、奥には漫画も。落語の志ん生の本もあって、ちょっと惹かれたな。

幅広いなぁ。結構網羅している。料理本とか新書なども置いてあるし。

短時間ではとても集中して見きれない感じ。

ちょっと疲れていたし、アテクシも。

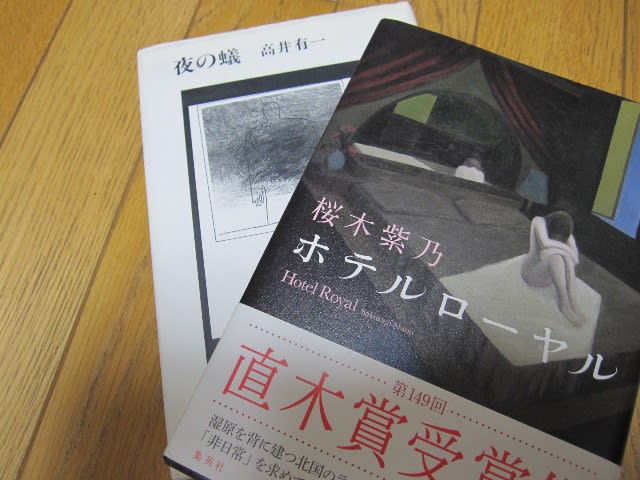

100円コーナーで、前からちょっと読みたいと思っていた桜木紫乃の「ホテルローヤル」を見つけた。

お♪買おう♪100円でっせ(笑)。直木賞受賞作よ?(笑)

重くなるから、あんまり買えないなと思って2冊だけ選んで、レジへ。

レジがこれまたかわいい♪

昭和レトロな、玉のれんみたいなジャラジャラした感じのものが垂れ下がっている。

そして、驚いた。

レジの兄さん。結構ロン毛で、少しウェーブのかかった髪を後ろに一つに束ねている。

かなり縄文系の濃ゆい面立ちで、案外若い。店主なのだろうか。

むさくて、ワイルドな感じで、結構セクスィ~♪(笑)

なんつーか、これまた意外なとりあわせやね(笑)。

もっと枯れたじぃさんとかがやっているのかと思ったが、でも、蔵書のチョイスを見るとなるほどとも。

表に止めてあったバイクは兄さんのかな?

なんかちょっと好きだな、この本屋。

また、機会があったら寄らせてもらおう。

意外に掘り出し物かも。

本を売るならここに売るのもいいかもな。

大事にしてくれそう。

2冊で、216円(笑)。なんて贅沢な買い物か(笑)。

なかなかよさげな掘り出し物を手に入れて。

ちょっと嬉しい午後。