8月27日(金)

今日は、中学3年生を対象にした高校の学校見学会です。

理科部は、アイスクリーム作りをする事になりました。

アイスクリームとは、牛乳などを原料にして、冷やしながら空気を含むように攪拌して(かき混ぜて)、

クリーム状に凍らせたお菓子です。

正式には、「アイスクリーム」とは、乳固形分及び乳脂肪分の高いもののみをいいます。

それ以外のものは単に「アイス」といいます。

アイスクリームは3つに分けられます。

1つめはアイスクリームです。乳固形分15パーセント以上です。

アイスクリームは、名前の通り、クリームだけで作ったものです。

自分で作る場合は、牛乳に生クリームや脱脂粉乳を混ぜて作るのが一般的です。

今回作るのは、この「アイスクリーム」です。

2つめは「アイスミルク」です。乳固形分が10パーセント以上です。

牛乳「ミルク」だけで作ったものです。

3つめは、「ラクトアイス」です。乳固形分3パーセント以上です。

アイスクリームの風味を出すために、植物系の油を混合したりして作ります。

【準備】

氷1.5㎏、食塩600g、ステンレス製のボール、洗面器、ゴム手袋、牛乳135mL、砂糖20g、

生クリーム35mL、脱脂粉乳5g、泡立て器、ゴム製のヘラ、メスシリンダー、電子天秤

【方法】

1.氷1.5kgを用意します。

学校には、細かい氷があるので、それを頂きました。

2.氷を洗面器の中に入れます。

3.ゴム手袋を両手に着けてから、食塩600gと氷をよく混ぜます。

食塩と氷を混ぜると-22℃まで温度が下がります。

だから、ゴム手袋を着けていないと、低温火傷をおこすことがあります。

4.ステンレス製ボールの中に牛乳135mL、砂糖20gを入れて、泡立て器で良くかき混ぜます。

5.4のボールの中に生クリーム35mLと脱脂粉乳5gと卵の黄身を入れて、泡立て器で良くかき混ぜます。

この時に、よくかき混ぜないと、ダマができて、美味しくないのです。

6.氷の入った洗面器の中に5のボールを入れて、よく冷えるようにしっかりと押し込みます。

7.ゴム製のヘラでボールの中の液体【アイスクリームの素】をステンレス製のボールの内側に塗りつけて

冷やします。

8.好みの固さになったら、スプーンで食べます。

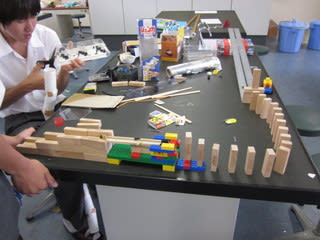

では、当日の様子を紹介しましょう。

ぞくぞくと中学生が集まってきました。

まずは、作り方の説明をします。

食塩と氷を混ぜています。

今回は、保護者の方にも参加して頂きました。

ほぼ、全員が氷と食塩を混ぜ終わりました。

材料を正確に計りとっていきます。

難しそうな場合は、理科部員が手伝います。

内田先生も手伝ってくれました。

中学2年生もアイスクリーム作りは慣れたものです。

手伝います。

生クリーム担当は、高校二年生です。

全員に、アイスクリームの素が行き渡りました。

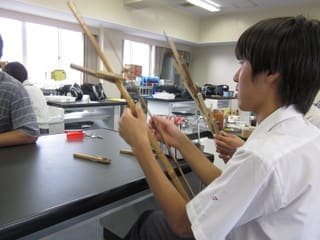

ひたすらかき混ぜます。

こんな感じで実験します。

楽しそうですね。

かなり良い感じです。

もう食べてもいいですよ。

お父さんも上手に出来上がりました。

完成品です。

さぁ、試食タイムです。

美味しそうですね。

楽しい実験ですね。

今日は、ココアパウダーの変わりに「ミロ」を入れた人もいます。

ミロを入れたアイスはこんな感じの色になりました。

美味しそうですね。

食べるときは無言になります。

お母さんも素晴らしい出来でした。

お父さんも満足そうでした。

希望者は、卵の黄身を入れたのですが、1つ失敗して、卵の白身も入れてしまいました。

失敗作は、責任を持って作ります。

そして、食べます。

写真は撮れませんでしたが、最後に理科部員で挨拶をしました。

その後で、内田先生が理科部員の紹介をしてくれました。

理科部員だけですべて、この実験の準備をしたこと、中学生も高校生も一緒に活動し、仲が良いこと、

生物や化学や物理など、自分の好きなことができることなどを紹介していました。

とても嬉しい気持ちになりました。

また、学校見学会やオープンスクールに協力していきたいと思います。

今日は、中学3年生を対象にした高校の学校見学会です。

理科部は、アイスクリーム作りをする事になりました。

アイスクリームとは、牛乳などを原料にして、冷やしながら空気を含むように攪拌して(かき混ぜて)、

クリーム状に凍らせたお菓子です。

正式には、「アイスクリーム」とは、乳固形分及び乳脂肪分の高いもののみをいいます。

それ以外のものは単に「アイス」といいます。

アイスクリームは3つに分けられます。

1つめはアイスクリームです。乳固形分15パーセント以上です。

アイスクリームは、名前の通り、クリームだけで作ったものです。

自分で作る場合は、牛乳に生クリームや脱脂粉乳を混ぜて作るのが一般的です。

今回作るのは、この「アイスクリーム」です。

2つめは「アイスミルク」です。乳固形分が10パーセント以上です。

牛乳「ミルク」だけで作ったものです。

3つめは、「ラクトアイス」です。乳固形分3パーセント以上です。

アイスクリームの風味を出すために、植物系の油を混合したりして作ります。

【準備】

氷1.5㎏、食塩600g、ステンレス製のボール、洗面器、ゴム手袋、牛乳135mL、砂糖20g、

生クリーム35mL、脱脂粉乳5g、泡立て器、ゴム製のヘラ、メスシリンダー、電子天秤

【方法】

1.氷1.5kgを用意します。

学校には、細かい氷があるので、それを頂きました。

2.氷を洗面器の中に入れます。

3.ゴム手袋を両手に着けてから、食塩600gと氷をよく混ぜます。

食塩と氷を混ぜると-22℃まで温度が下がります。

だから、ゴム手袋を着けていないと、低温火傷をおこすことがあります。

4.ステンレス製ボールの中に牛乳135mL、砂糖20gを入れて、泡立て器で良くかき混ぜます。

5.4のボールの中に生クリーム35mLと脱脂粉乳5gと卵の黄身を入れて、泡立て器で良くかき混ぜます。

この時に、よくかき混ぜないと、ダマができて、美味しくないのです。

6.氷の入った洗面器の中に5のボールを入れて、よく冷えるようにしっかりと押し込みます。

7.ゴム製のヘラでボールの中の液体【アイスクリームの素】をステンレス製のボールの内側に塗りつけて

冷やします。

8.好みの固さになったら、スプーンで食べます。

では、当日の様子を紹介しましょう。

ぞくぞくと中学生が集まってきました。

まずは、作り方の説明をします。

食塩と氷を混ぜています。

今回は、保護者の方にも参加して頂きました。

ほぼ、全員が氷と食塩を混ぜ終わりました。

材料を正確に計りとっていきます。

難しそうな場合は、理科部員が手伝います。

内田先生も手伝ってくれました。

中学2年生もアイスクリーム作りは慣れたものです。

手伝います。

生クリーム担当は、高校二年生です。

全員に、アイスクリームの素が行き渡りました。

ひたすらかき混ぜます。

こんな感じで実験します。

楽しそうですね。

かなり良い感じです。

もう食べてもいいですよ。

お父さんも上手に出来上がりました。

完成品です。

さぁ、試食タイムです。

美味しそうですね。

楽しい実験ですね。

今日は、ココアパウダーの変わりに「ミロ」を入れた人もいます。

ミロを入れたアイスはこんな感じの色になりました。

美味しそうですね。

食べるときは無言になります。

お母さんも素晴らしい出来でした。

お父さんも満足そうでした。

希望者は、卵の黄身を入れたのですが、1つ失敗して、卵の白身も入れてしまいました。

失敗作は、責任を持って作ります。

そして、食べます。

写真は撮れませんでしたが、最後に理科部員で挨拶をしました。

その後で、内田先生が理科部員の紹介をしてくれました。

理科部員だけですべて、この実験の準備をしたこと、中学生も高校生も一緒に活動し、仲が良いこと、

生物や化学や物理など、自分の好きなことができることなどを紹介していました。

とても嬉しい気持ちになりました。

また、学校見学会やオープンスクールに協力していきたいと思います。