4月15日(金)

今日は水溶液の性質を色の変化で調べてみます。リトマス試験紙やBTB溶液は何回か経験したことがありますが、フェノールフタレイン溶液や紫キャベツで実験をしたことは少ないので、今回チャレンジしたいと思います。

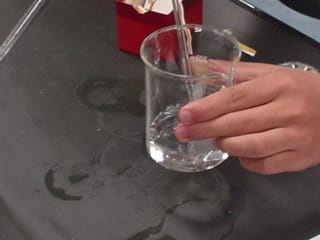

まずは、蒸留水をビーカーに入れているところです。

駒込ピペットでアンモニア水をビーカーに入れます。

アンモニア水を蒸留水で薄めます。

紫キャベツ抽出液です。紫キャベツをミキサーですりつぶし、それをろ過してつくります。

蒸留水にフェノールフタレイン溶液を数滴たらします。

ガラス棒でよくかきまぜます。

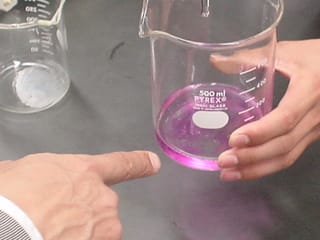

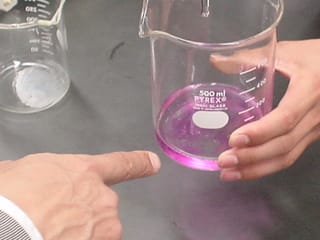

アンモニア水を滴下すると、このように水溶液がピンク色になります。

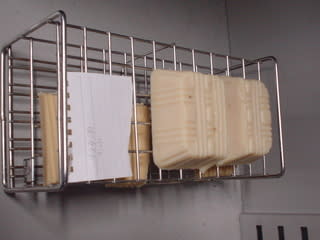

箱に入っているものはペーハー試験紙といって、いろの変化で酸やアルカリの強さがわかる試験紙です。

これに、酢を入れたところです。

すると、このようにピンク色がなくなっていきます。

ガラス棒でかき混ぜると・・・

このように透明になります。

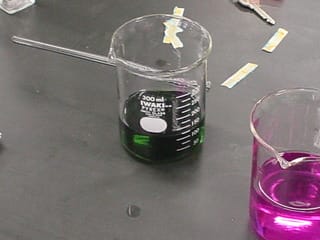

次は、蒸留水に紫キャベツの抽出液を入れました。フェノールフタレイン溶液にアンモニア水を入れたときと同じような色になります。

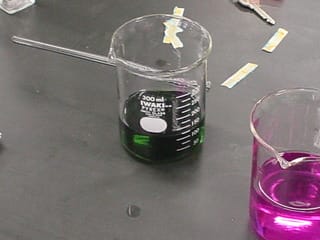

紫キャベツ抽出液にアンモニア水を入れると、今度は緑色になりました。

紫キャベツ抽出液はアルカリ性では緑色になることがわかりました。

酢を数滴ずつ入れていくと、まずはピンク色に戻りました。

このときpHは7だったので水溶液の性質が中性になったことがわかります。

さらに酢を加えていくと黄色になりました。

このときのpHは6だったので、紫キャベツ水溶液は酸性では黄色になることがわかりました。

うまく実験ができたので思わずピースサインです。

来週の打ち合わせをしました。

月曜日は久しぶりにアイスクリームを作る予定です。

【感想】

・紫キャベツの実験はやったことがなかったので、楽しかったです。[中2]

・同じビーカーの中で微妙にいろんな色に変化する様子がとてもきれいでした。

[高1]

・今回の実験は酢もアンモニアも「鼻につく」実験でした。(笑)

色の変化には驚きでした。[中2]

・薬品の量が微妙で、はじめの実験はすぐに変色してしまい、思い通りにはなりませんでしたが、2回目は思ったように操作できたのでよかったです。[高3]

・今回の実験は、僕が提案した変色の実験だったのでとても楽しみにしていました。

フェノールフタレイン溶液を加えた蒸留水に薄めたアンモニア水を加えるとピンク色になるのですが、そのアンモニアの刺激臭が強く、アンモニア水を加えるのに一苦労しました。しかし、その後のすばらしい色の変化に感動し、臭いも忘れてしまいました。[高2]

・紫キャベツ抽出液は僕も初めての体験でした。特に、酢酸を入れた瞬間にきれいな黄色に変化したのがとても感動しました。[高2]

・今回は、体験入部で見ていただけでしたが、色が変わるところを見れて良かったと思います。[中1]

酢を数滴ずつ入れていくと、まずはピンク色に戻りました。

酢を数滴ずつ入れていくと、まずはピンク色に戻りました。