残暑見舞いもそろそろ終わりのころとなり気分転換にペンギンさんの登場。

Photoshopで編集。レイヤーのベベル・ドロップシャドウ、フィルタのレンズ補正などで立体感を出す。暑い8月は終わりを迎えようとしているけれど、まだまだ残暑あり。ペンギンさんで涼しげに

header background-image ↑780px×150px

body background-image↓レイヤーの不透明度25%

残暑見舞いもそろそろ終わりのころとなり気分転換にペンギンさんの登場。

Photoshopで編集。レイヤーのベベル・ドロップシャドウ、フィルタのレンズ補正などで立体感を出す。暑い8月は終わりを迎えようとしているけれど、まだまだ残暑あり。ペンギンさんで涼しげに

header background-image ↑780px×150px

body background-image↓レイヤーの不透明度25%

susumuさんのご指導のもと

CyberLink PowerDirector 7Ultra ソフトを使えるようになった。もう嬉しくてたまらない。なんとも魅力なのがPipが6種類あること。 PowerDirector V6では1種類のみで物足りなさを感じていた。

CyberLink PowerDirector 7Ultra の製品情報は↓をクリック

CyberLink PowerDirector バージョン比較表↓クリック

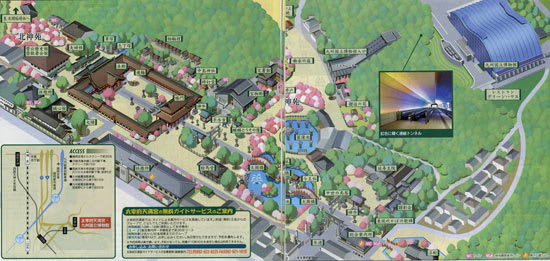

二日市駅から太宰府駅へ(写真は帰路の太宰府駅)

8月5日太宰府天満宮参詣、西鉄福岡天神駅から西鉄天神大牟田線に乗り二日市駅で太宰府行きに乗り換えて徒歩5分。

西鉄福岡天神駅大牟田線↑

平安の時代、当代一流の学者であり、政治家であった菅原道真公(菅公)。その豊かな学才により、有力氏族の出身ではなかったにもかかわらず、右大臣の地位まで上りつめます。しかし、その異例の出世をねたまれ、讒言(ざんげん)によって左遷されたのが太宰府の地でした。それでも、時の天皇への誠心を貫いた生涯はきよらかであったと多くの人々の尊崇を集め、その御墓所の上に建てられた本殿を中心とする太宰府天満宮は全国天満宮の総本宮と称えられています。

※讒言(ざんげん)とは人をおとしいれるため事実をまげ、またいつわって、(目上の人に)その人を悪く言うこと。またその言葉。―広辞苑―

西鉄太宰府駅から降り立つと目の前に表参道、天満宮の境内まで繋がる門前町が現れ、様々な店が軒を連ねます。出来立てのアツアツの梅が枝もちを売る店が実に40件をこえ、「食べていかんね」の声を聞きながら賑わう参道を抜け鳥居をくぐり神域へと続きます。

焼きたての「梅が枝餅」をいただきました。友人お薦めのお店です↑

もち米で作った生地の中に粒餡を入れて焼き上げた素朴な味わいが人気

鷽(うそ) 実在する鷽という鳥をかたどった木彫りの民芸品↑

毎年1月7日に行われる追儺(ついな)祭り(鬼すべ)に先立って行われる「鷽かえ」の際に手に持つのがこの木うそです。通年で販売はしていませんが替わりに鷽鳥をかたどった「お守り」と小さな木鷽の中に入った「おみくじ」が人気です。

※追儺(ついな)祭り 宮中の年中行事の一つ。大晦日の夜、悪魔を払い疫病を除く儀式。―広辞苑―

神牛 境内のあちこちで見ることができる神牛(それぞれ姿勢が異なる)。菅公が845(承和12)年乙丑歳のご誕生であり、本殿建立の聖地が牛との神様によって定められたことに由来し、奉納されています。

自分と牛の同じ部分を互いに撫でさすると病気全快するといわれ、神牛の頭をさすると、知恵が付くという信仰があります。福岡県指定文化財

写真は参道の鳥居を抜け「中世の鳥居」手前の神牛です↑↓

中世の鳥居 花岡岩製の明神型の鳥居。太鼓橋の手前に建てられており、高さは6.17m。笠木(かさぎ(鳥居反りのこと))はゆるやかで、柱高より柱間が広く造られています 福岡県指定文化財

(残念ながら撮影していない)

心字池・太鼓橋 過去・現在・未来を渡る橋

漢字の「心」の字を象(かたど)った池に架かる御神橋は、太鼓橋、平橋、太鼓橋の三橋。手前から過去、現在、未来を現わし、三世一念の仏教思想を残したものと伝わります。朱色の欄干を持つ太鼓橋は急な勾配で、反り橋とも呼ばれ、この橋を渡ると心身ともに清められるといわれています。

楼門 檜皮葺(ひのきかわぶき)の風格ある二重門

本殿 菅公の御霊代を祀る豪壮華麗な造り 国の重要文化財

本殿の右側で枝をのばす飛梅は、菅公が太宰府へ左遷された際に、菅公を慕って一夜のうちに京から空を翔(か)けてきたという伝承を持つ御神木。千年以上の時を経た今も、毎年、境内のすべての梅に先駆けてその清香の花を咲かせます。

左には「皇后梅」が配されています。

東風ふかば にほひおこせよ 梅の花

あるじなしとて 春なわすれそ

宝物殿 菅公ゆかりの品々や国宝を収め、太宰府や天満宮の歴史を伝えるスポット。菅公の生涯に触れ、天満宮の起こりや天神信仰の流れなども知ることができる

「坂本竜馬のピストル」展示中でした

参詣の後、表参道で「おそば」をいただきました

参考文献は太宰府観光協会フリーペーパーです。聴きなれない単語が多く電子辞書ひらっきぱなしで、すべて読みました。大変勉強になりました。

九州国立博物館

8月5日太宰府天満宮側から「九州国立博物館」(Wikipediaへリンク)へ行きました。

7月12日から8月24日(あとわずか)まで「島津の国宝と篤姫の時代」展開催中

昨日(8/20)NHK総合13時05分より7月26日開催の「篤姫スペシャルトーク」が放映されて驚きました。

Nishitetsuチケットケースの「九州国立博物館」写真

チケットケース↑

ここからエスカレータに乗り「虹色に輝く連絡トンネルへ」

動画をGIFアニメに加工

動画をGIFアニメに加工

とても参考になったフリーペーパー

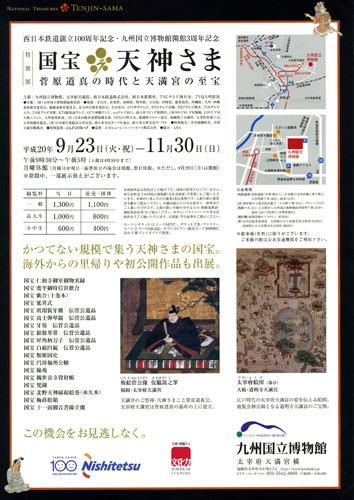

西日本鉄道創立100周年記念・九州国立博物館開館3周年記念

9月23日(火)より11月30日(日) 特別展

「国宝天神さま菅原道真の時代と天満宮の至宝展」

が開催されます↓がパンフレット

西鉄電車オリジナルポストカードをいただきました

(九州国立博物館きっぷ購入記念)

国宝 薩藩勝景百図(東京大学資料編纂所所蔵)

国宝 アメリカ使節ペリー他肖像(東京大学資料編纂所所蔵)

「篤姫の時代」、ますます興味がわきました。

それから「虹色に輝く連絡トンネルとエスカレータ」で大宰府天満宮へ戻りました。

太宰府天満宮へつづく

福岡空港への着陸が北側からだったので「相島」や「海の中道大橋」など見ることができた。

10:41

10:42

10:42

相島(TOWN OF SHINGU HPへ)

面積約1.25km²、島の周囲は約8km、全体的に標高は50~70mほどの台地状をしていて、海岸の一部には海食崖も見られる。東端の海上に、海食により穴の開いた岩「めがね岩」があり、九州自動車道の新宮町境界標識に町のシンボルとして描かれている。

東西に細長く南に面して入り江になっており、港及び住宅等はこちらの海岸沿いに集中している。この地形のため、夏季の台風接近や冬季の北西寄りの季節風等により玄界灘が荒れている場合も、対岸の九州本土に比べて船の出入りが可能であることが多く、昔から急な荒天の場合の船の避難場所となっていた。

旅客機で福岡空港に北から着陸する場合、丁度高度を下げて旋回する場所になっており、窓からよく見える。一度遊びに行ってみたいものだ

海の中道大橋 10:45 撮影

9:44の上空

少し遡るけれど

7月29日「東京羽田空港9:05発福岡空港10:50着」

ANA245便、機種ボーイング777-200(772) 座席は31A

機上より撮影した航空写真をUPする

その日はAM6時40分ころ「新日鉄八幡製鉄所コークス工場」で火災が発生した。座席から見えた黒煙を写す

※鎮火時間は8月5日(火)14:50

ANAHPより↑

JAL SKYWARDより↑

駐機中・地上走行中・離着陸時には使用できませんが飛行中(離陸後のベルトサイン消灯後から着陸前の電子機器使用禁止のアナウンスまで)は使用できます。

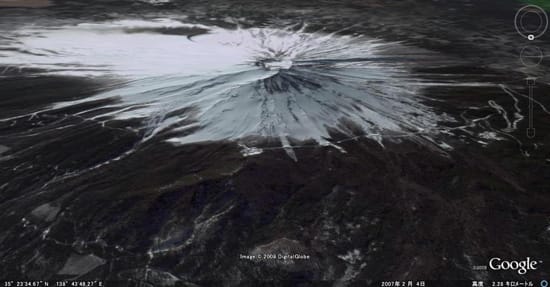

Google写真の撮影日は2007年2月4日↑

9:43 まったく雪のない富士山

9:43↑

10:33↑

北九州市新日鉄八幡製鉄所コークス炉火災10:38撮影

↑曇り空だったので

新規レイヤーの追加→グラデーション→#6bd5f3で青空に加工。

↑ビデオフレームの読み込みファイルなので画質はかなり劣化する

(左:フレームディレイ0.3秒・右:0.2秒)

高島屋屋上の観覧車「くるりん」のライトアップが楽しい。

デジカメで動画撮影

ビデオフレームの読み込みでgifアニメに

ファイル形式 : GIF 寸法 : 102w x 108h サイズ : 83.81K

設定 : 特定, 256 カラー、 100% 誤差拡散法ディザ, 22フレーム, 透明オン, 透明ディザなし, 非インターレース, 0% Web スナップ

高島屋のくるりんイルミネーションV冬動画へ

オクラの花、この花が咲いて4~5日後の果実が美味しい

5月15日愛南町のmasatyanから苗を頂きコンテナ家庭菜園開始

オクラの成長過程をはじめてみることができた

今朝「日の出前」の収穫。

野菜の収穫は夜間に栄養を蓄えている「日の出前」の収穫が原則だそうです

オクラの原産地はエチオピアといわれインドから世界中に広まりました。日本には明治時代に入ってきましたが「オクラ」というのは英語です。

オクラは花がさいてから4~5日後の若い果実を食べますが、切ったりおろしたりすると強い粘りがあり、独特の風味や口当たりを楽しみます。ほとんど一年中ありますが、旬は7月~9月です。ぬめりの高い食物は昔から長寿によいと尊ばれています。

果実は緑色が濃く、細かいうぶげがあり、へたが若々しくて、角がはっきりしたものを選びます。長さ5~6㎝くらいの未熟なものがやわらかく、大きすぎるもの、しなびているもの、表面にきずの多いものなどはかたくて歯切れも悪くなっています。

生でも、火を通しても食べられます。主成分は糖質ですが、ビタミンA・C、カルシウムや鉄分、ミネラルも含みます。オクラの粘りには整腸作用があり、目下、健康野菜として人気上昇中。

生のまま刻み、納豆と混ぜて粘りを出して食べると、より効果があります。揚げ物からサラダまで幅広く使えます。

へたを切り落とすと粘りが出るので、ガクのかたい部分だけをぐるりとむき、まな板の上で塩もみし、そのまま熱湯でサッとゆでる。こうすると色鮮やかになります。

オクラのベーコンまき焼き

オクラをゆでベーコンを巻き爪楊枝でとめてフライパンで焼く

オクラのたたき

オクラはへたを切り落として小口切りにし、軽く全体にたたいて粘り気をよく出す。花かつおを天盛にして、いただくときにしょうゆを少々かける。好みであさつきの小口切り少々混ぜてもよい

オクラ納豆

ねぎは小口から薄く切り、水にさらすキッチンペーパーで水気を切る。

オクラは熱湯にくぐらせ、冷水に放す。さめたら水気を切って小口から5mm幅に切る。

納豆にさけ、しょうゆ、練がらし、卵黄を加えよく混ぜ合わせる

オクラと納豆を軽くあえてさらしねぎと千切りにしたのりをのせる

もうひとつ

ピーマンのカラフル炒め

豚肉に下味をつけ、取れたてぷりぷりピーマンをたてに細切り

こんなにカラフルになりました。

取れたてしゃきしゃきせん切り「青じそ」をトッピング、香りがいい

今日は終戦記念日。

takeoさんのリュック(革の鞄)と飯盒それに水筒、足に巻いていた布を見つけた。

リュック(革の鞄)には何を入れていたのだろう。

ビルマに行ったと聴いている。ビルマの戦い(ウィキペディア)

もっとよく話を聴いていたらよかったと思う。

心より世界の平和を祈ります。

日の出前は爽やかな風が吹き気持ちのよいこと。

日の出前は爽やかな風が吹き気持ちのよいこと。

8月11日5時38分日の出の始まり。今朝は少し雲があったものの山々が縁取られて美しいこと。さあ今日も暑くなりそうです 。

。

日の出GIFアニメ

<CODE> <html> <head> <title>2008 08 11 001 04</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis"> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <!-- ImageReady Slices (2008 08 11 001 04) --> <img src="2008-08-11-001-04.gif" width="210" height="158" alt=""> <!-- End ImageReady Slices --> </body> </html> </CODE>

今日は「立秋」

ヘッダーを「暑中お見舞い」から「残暑お見舞い」へ

「暑中」は二十四節気(にじゅうしせっき)の「大暑(たいしょ) 7月22日」にあたる期間を言いますが、一般的に暑中見舞いは7月20日前後の「梅雨明け」から「立秋(8月7日)の前日」までに送ります。

立秋を過ぎると、いくら猛暑が続いていても残暑見舞いとなり、「盛夏」などの言葉は避けます

残暑見舞いは8月末までには送ります

立秋のお客様「クマゼミさん」の訪問がありました