以下は前章の続きである。

*私の言及に呼応して最寄りの書店に購読に向かった人たちは皆、この序章を読んだだけで、高山正之が戦後の世界で唯一無二のジャーナリストである事を強く再認識したはずである。

私が彼について言及して来た事の全てが正鵠を射ていると括目されただろう。*

例えば、朝日は、日露戦争百周年にあたり、明治の二度の戦争を「近代日本を朝鮮の植民地支配と中国侵略へと向かわせた転換点だった」と位置づけた。

同様に司馬遼太郎は「坂の上に上った日本は、その後下るだけだった」と日露戦争以後を批判したが、それは違う。

*NHKも又、この司馬遼太郎に与している事は読者はご存知の通り*

欧米列強との接触で自信を喪失し、戊辰戦争から西南戦争までの内戦で、明治維新を成してもなお迷走していた日本が、日清戦争で初めて民族として団結し、日露戦争で国家としてのアイデンティティを確立した。

日本人はロシア人に勝って、初めて自分たちの存在の意味を知った。だからこそ大東亜戦争で、日本人の一兵卒に至るまでが、アジアを白人の支配から解放しようと戦ったのだ。

日本は己の経済的利得よりも、パリ講和会議で人種平等が一蹴されたこと、さらに米国が日本人移民を人種ゆえに締め出したことに庶民まで怒った。

昭和天皇もパリ会議での人種平等案問題が先の戦争の遠因と語られていたように、国民のすみずみまでその非道を知っていたからこそ、アイルランドを除くすべての国が日本に宣戦布告しても、ひるむことなく戦い抜いた。

インパール作戦のような信じられない負け戦も、我々は使命に生きていると思えたからこそ、敢然と死地に赴いた。

もし明治維新の頃の日本人のままだったら、戦闘を放棄していただろう。

一つの民族が一つの意志に団結していた戦前・戦中・戦後直後の国民意識を、実体験で知る渡部先生は、本書の第三章で繰り返し、当時の日本人の素朴な姿を証言している。

犬死だったというのは賢(さか)しい後知恵で、日本は世界の白人種を相手にわたり合い、敗れた後は言い訳もせず、植民地解放にも恩着せがましいことは一切言わなかった。

思い出したのは、ペルーを追われたアルベルト・フジモリが、逮捕を承知で帰国した姿だ。

大統領に就任した頃のペルーは、毛沢東主義に従って一村一殺を実行し、略奪・誘拐を繰り返し、女を拉致して性奴隷にするテロ集団センデロ・ルミノソがのさばっていた。

そのテロ集団をわずか2年で退治して治安を取り戻したが、その過程で民間人が巻き添え被害を受けた。

裁判でフジモリは一切抗弁せず、部下の罪をすべてかぶって有罪判決を受けた。

戦前のままの日本人像をそこに見た。

渡部先生の言うように、日本人は強い意識で戦争に臨んだ。

特攻隊も決して無理に作り上げられたものではなく、日本を守る強い思いの発露だった。

そういう視点を持たないように誘導したのが米国であり、朝日新聞だ。

無意味な戦争だったと、日本人が自尊心を持たないのがいいことのように洗脳し、一定の成功を収めてきた。

それが顕著に表れたのが、戦後日本の中国・韓国観の迷走だ。

日本は明治の戦争で、シナ人の残忍さを身をもって知った。

宮崎消天や頭山満が懸命にシナ人に人の道を教えたけれども、何も変わらず無駄に終わった。

福沢諭吉が支援して最後に匙を投げた朝鮮人の度し難さも同様だ。ところが戦後、親中路線の広岡知男に指揮された朝日が、マオイズムで持ち上げ、共産党独裁があたかも楽園であるかのように報じ、江戸期の儒者が「徳の国」と憧れていた対中観に戻ってしまった。

敗戦前まではまともにシナ人とは何かを理解できていたのに、信じがたい逆倒である。

これほど日本人の対外観を狂わせ、痴呆化させるのに尽力した朝日だが、その背後には米国がいる。

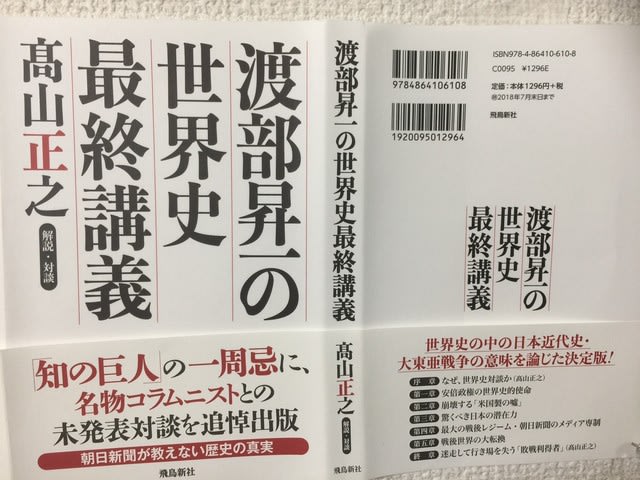

渡部先生との世界史対談も、日本人が知らない米国の対日戦略について、多くの時間が割かれた。

この稿続く。