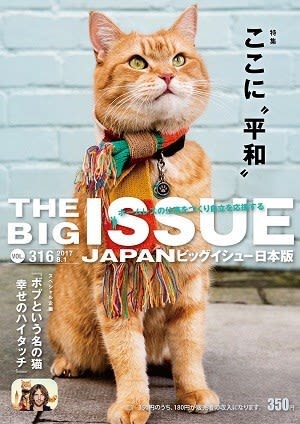

【THE BIG ISSUE VOL.338】

この記事を読む前、日本の魚が食べられなくなるかどうかより、

すでにどこの海も、魚の乱獲で「魚が海から消えている」ほうが問題では?と思った

日本はすでに魚をたくさん捕り過ぎた

海に大量の網を仕掛けるから、それに引っかかって、ウミガメや、サメ、クジラ などが窒息死したり

などが窒息死したり

ヒトの経済活動による「海水温度の上昇」でサンゴ礁が大量に死んだり

海の生態系もだいぶ崩れてしまった

全国のスーパー等には常にたくさんの魚介類が並び

私も最近時々行く回転寿司店にも、常にたくさんの魚介類が並び

わんこ、にゃんこのペットフードも、常に大量に並ぶ

これら大量生産・大量消費がつづくかぎり、どれだけ海が豊かだといっても、枯渇する日は近い

そうなる前に(もうすでに相当遅いけど)、私も含めて1人1人の意識を変えなければならない

日本の食卓から魚が消える?@週刊ニュース深読み

日本の食卓から魚が消える?@週刊ニュース深読み

【内容抜粋メモ】

●「漁業権」は、漁村にもともとあった「共用資源(コモンズ)」を守る仕組み

鈴木宣弘さん

規制改革により、「漁業権」を企業に開放する動きが進んでいる

鈴木さんは、伊勢志摩の半農半漁を営む家で育った

人々は、昔から海の恵みで生計を立てるだけでなく、

漁に出る時期、割り当てを話し合ったり、浜の掃除をしたりして

「共用資源(コモンズ)」を守ってきた

目先の利益追求に走れば、資源が枯渇し共倒れする

鈴木さん:戦後、こうした仕組みを制度化しようと、漁業法に基づいて儲けられたのが「漁業権」

都道府県知事が、漁家の集合体「漁協」に優先的に付与するもので、以下の3つがある

貝、海藻、魚類などの養殖を含む区画漁業権

貝、海藻、魚類などの養殖を含む区画漁業権

貝、海藻などを獲る共同漁業権

貝、海藻などを獲る共同漁業権

大型の定置網漁を営む定置漁業権

大型の定置網漁を営む定置漁業権

鈴木さん:

漁場にはさまざまな形態の漁業が共存している

獲り過ぎ、過密養殖を防ぐため、話し合って、年間計画をたて、

何度も見直し、調整してきた

今、漁協、家族経営による経営は「非効率」として

一般企業にも開放しようという規制改革が具体化しはじめた

鈴木さん:

開放しなくても、マグロ養殖などではすでに企業が漁協の組合員になり

同じ立場で応分の負担をしているケースも多いのに

政府の方針は6月1日に決定された

●予兆ともいえる東日本大震災の「ショック・ドクトリン」

鈴木さん:

宮城県では漁業の優先権を無視して、被災漁業者と水産業者の合同会社に特区を適用し、漁業権を付与した

カキの成育状況を考えて決めた出荷解禁日より早く出荷したり、

別の産地のカキを偽って販売し、地元ブランドを傷つけ、漁村のコミュニティも崩壊

まさに人の不幸につけこんだ「ショック・ドクトリン」の典型

しかも、会社は約4000万円の赤字に転落した

「ショック・ドクトリン」=惨事便乗型資本主義

●漁業権を入札制にしたい政府

鈴木さん:

この方向性は、すでにTPP(環太平洋経済連携協定)でも出されていて

海外の企業が沿岸部を買い占めて「浜のプライベートビーチ化 」を進める可能性がある

」を進める可能性がある

漁業権を中国に売り、沖まで漁に出なければなくなった北朝鮮のようになりかねない

●日本にとって海は国境でもある

かつて、尖閣諸島には鰹節などの工場があり、200人以上住んでいたが

漁業の衰退が今の「領土問題」つながる要因になったと鈴木さんは言う

鈴木さん:

そうした事態を避けるため、スイスでは国境線の山間部 で

で

農家が農業を持続できるよう、所得のほぼ100%を税金で支えている

日本は、漁業所得の18%(2015)しかまかなわれておらず

農林水産業が補助金漬けというのは誤解

「ABC(生物学的許容漁獲量)」を科学的にはじき出すこと自体難しい

行政が違反者を取り締まるには膨大なコストもかかる

次には、売買可能になり、買占めが起きる

これはノーベル経済学賞受賞・オストロム教授が証明済み

中央政府がコントロールするより、共助システムに委ねたほうが

長期的・総合的にみて、資源管理コストも安く、持続に有効

●共助システムを経済に組み込む

水産物の平均関税率は、4.1%まで下げられ、輸入に押されている

鈴木さん:

さらに「TPPプラス」(TPP以上の譲歩)による「自由化ドミノ」で

関税が撤廃されれば、国産が輸入品に代わられる

●アメリカ市民がTPPに反対した大きな理由の1つは「食の安全」

日本の輸入食品の検査率はわずか8%程度

認められていない添加物が次々検出されている

鈴木さん:

林業 は丸太の関税がゼロになり衰退しはじめた

は丸太の関税がゼロになり衰退しはじめた

我々が気づいた頃には、国内の漁家、養殖家もいなくなっているかもしれない

「市場原理主義」は、自己利益を追求すればいいと言うけれど

それは平等に競争していることが前提

実際は「今だけ」「金だけ

」「自分だけ」の「3だけ主義」の強い者が

」「自分だけ」の「3だけ主義」の強い者が

政権と結びつき、自分たちに有利なルールをつくり、格差はますます拡大していくでしょう

筆:香月真理子

***

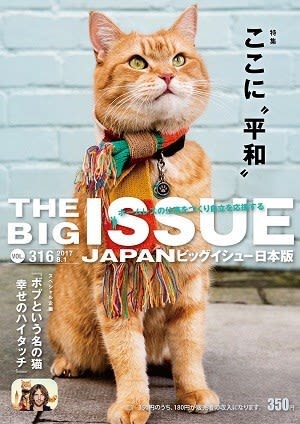

「ビッグイシュー日本版 BIGISSUE JAPAN」

“1冊350円で販売。180円が販売者の収入になります。”

[ホームレスの仕事をつくり自立を応援する]

「ビッグイシュー」は、ホームレスの人々に収入を得る機会を提供する事業として

1991年、ロンドンで始まった 創設者はジョン・バード氏

住まいを得ることは、単にホームレス状態から抜け出す第一歩に過ぎない

[仕組み]

1.販売者は、この雑誌10冊を無料で受け取る

2.売り上げ3500円を元手に、以後は170円で仕入れ、350円で販売 180円を収入にする

[条件]

顔写真つきの販売者番号の入った身分証明書を身につけて売る

このほか「8つの行動規範」に基づいて販売している

【ブログ内関連記事】

「ボブとジェームズ、東京へ行く」@ビッグイシュー

「ボブとジェームズ、東京へ行く」@ビッグイシュー

「猫のボブが私をホームレスから一人の人間にしてくれた」@ビッグイシュー

「猫のボブが私をホームレスから一人の人間にしてくれた」@ビッグイシュー

『ボブという名の猫 幸せのハイタッチ(A Street Cat Named Bob)』(2016 ネタバレ注意)

『ボブという名の猫 幸せのハイタッチ(A Street Cat Named Bob)』(2016 ネタバレ注意)

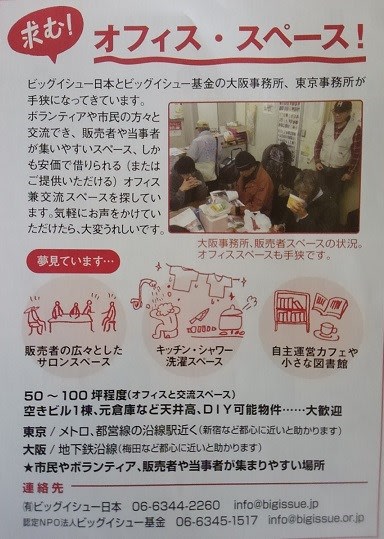

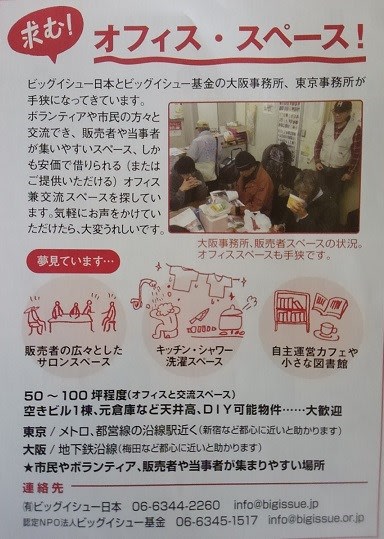

求む! オフィス・スペース!

求む! オフィス・スペース!

「年間購読のお願い」@ビッグイシュー

「年間購読のお願い」@ビッグイシュー

売り切れていた316号もPDF版で購入可能にv

この記事を読む前、日本の魚が食べられなくなるかどうかより、

すでにどこの海も、魚の乱獲で「魚が海から消えている」ほうが問題では?と思った

日本はすでに魚をたくさん捕り過ぎた

海に大量の網を仕掛けるから、それに引っかかって、ウミガメや、サメ、クジラ

などが窒息死したり

などが窒息死したりヒトの経済活動による「海水温度の上昇」でサンゴ礁が大量に死んだり

海の生態系もだいぶ崩れてしまった

全国のスーパー等には常にたくさんの魚介類が並び

私も最近時々行く回転寿司店にも、常にたくさんの魚介類が並び

わんこ、にゃんこのペットフードも、常に大量に並ぶ

これら大量生産・大量消費がつづくかぎり、どれだけ海が豊かだといっても、枯渇する日は近い

そうなる前に(もうすでに相当遅いけど)、私も含めて1人1人の意識を変えなければならない

日本の食卓から魚が消える?@週刊ニュース深読み

日本の食卓から魚が消える?@週刊ニュース深読み【内容抜粋メモ】

●「漁業権」は、漁村にもともとあった「共用資源(コモンズ)」を守る仕組み

鈴木宣弘さん

規制改革により、「漁業権」を企業に開放する動きが進んでいる

鈴木さんは、伊勢志摩の半農半漁を営む家で育った

人々は、昔から海の恵みで生計を立てるだけでなく、

漁に出る時期、割り当てを話し合ったり、浜の掃除をしたりして

「共用資源(コモンズ)」を守ってきた

目先の利益追求に走れば、資源が枯渇し共倒れする

鈴木さん:戦後、こうした仕組みを制度化しようと、漁業法に基づいて儲けられたのが「漁業権」

都道府県知事が、漁家の集合体「漁協」に優先的に付与するもので、以下の3つがある

貝、海藻、魚類などの養殖を含む区画漁業権

貝、海藻、魚類などの養殖を含む区画漁業権 貝、海藻などを獲る共同漁業権

貝、海藻などを獲る共同漁業権 大型の定置網漁を営む定置漁業権

大型の定置網漁を営む定置漁業権鈴木さん:

漁場にはさまざまな形態の漁業が共存している

獲り過ぎ、過密養殖を防ぐため、話し合って、年間計画をたて、

何度も見直し、調整してきた

今、漁協、家族経営による経営は「非効率」として

一般企業にも開放しようという規制改革が具体化しはじめた

鈴木さん:

開放しなくても、マグロ養殖などではすでに企業が漁協の組合員になり

同じ立場で応分の負担をしているケースも多いのに

政府の方針は6月1日に決定された

●予兆ともいえる東日本大震災の「ショック・ドクトリン」

鈴木さん:

宮城県では漁業の優先権を無視して、被災漁業者と水産業者の合同会社に特区を適用し、漁業権を付与した

カキの成育状況を考えて決めた出荷解禁日より早く出荷したり、

別の産地のカキを偽って販売し、地元ブランドを傷つけ、漁村のコミュニティも崩壊

まさに人の不幸につけこんだ「ショック・ドクトリン」の典型

しかも、会社は約4000万円の赤字に転落した

「ショック・ドクトリン」=惨事便乗型資本主義

●漁業権を入札制にしたい政府

鈴木さん:

この方向性は、すでにTPP(環太平洋経済連携協定)でも出されていて

海外の企業が沿岸部を買い占めて「浜のプライベートビーチ化

」を進める可能性がある

」を進める可能性がある漁業権を中国に売り、沖まで漁に出なければなくなった北朝鮮のようになりかねない

●日本にとって海は国境でもある

かつて、尖閣諸島には鰹節などの工場があり、200人以上住んでいたが

漁業の衰退が今の「領土問題」つながる要因になったと鈴木さんは言う

鈴木さん:

そうした事態を避けるため、スイスでは国境線の山間部

で

で農家が農業を持続できるよう、所得のほぼ100%を税金で支えている

日本は、漁業所得の18%(2015)しかまかなわれておらず

農林水産業が補助金漬けというのは誤解

「ABC(生物学的許容漁獲量)」を科学的にはじき出すこと自体難しい

行政が違反者を取り締まるには膨大なコストもかかる

次には、売買可能になり、買占めが起きる

これはノーベル経済学賞受賞・オストロム教授が証明済み

中央政府がコントロールするより、共助システムに委ねたほうが

長期的・総合的にみて、資源管理コストも安く、持続に有効

●共助システムを経済に組み込む

水産物の平均関税率は、4.1%まで下げられ、輸入に押されている

鈴木さん:

さらに「TPPプラス」(TPP以上の譲歩)による「自由化ドミノ」で

関税が撤廃されれば、国産が輸入品に代わられる

●アメリカ市民がTPPに反対した大きな理由の1つは「食の安全」

日本の輸入食品の検査率はわずか8%程度

認められていない添加物が次々検出されている

鈴木さん:

林業

は丸太の関税がゼロになり衰退しはじめた

は丸太の関税がゼロになり衰退しはじめた我々が気づいた頃には、国内の漁家、養殖家もいなくなっているかもしれない

「市場原理主義」は、自己利益を追求すればいいと言うけれど

それは平等に競争していることが前提

実際は「今だけ」「金だけ

」「自分だけ」の「3だけ主義」の強い者が

」「自分だけ」の「3だけ主義」の強い者が政権と結びつき、自分たちに有利なルールをつくり、格差はますます拡大していくでしょう

筆:香月真理子

***

「ビッグイシュー日本版 BIGISSUE JAPAN」

“1冊350円で販売。180円が販売者の収入になります。”

[ホームレスの仕事をつくり自立を応援する]

「ビッグイシュー」は、ホームレスの人々に収入を得る機会を提供する事業として

1991年、ロンドンで始まった 創設者はジョン・バード氏

住まいを得ることは、単にホームレス状態から抜け出す第一歩に過ぎない

[仕組み]

1.販売者は、この雑誌10冊を無料で受け取る

2.売り上げ3500円を元手に、以後は170円で仕入れ、350円で販売 180円を収入にする

[条件]

顔写真つきの販売者番号の入った身分証明書を身につけて売る

このほか「8つの行動規範」に基づいて販売している

【ブログ内関連記事】

「ボブとジェームズ、東京へ行く」@ビッグイシュー

「ボブとジェームズ、東京へ行く」@ビッグイシュー 「猫のボブが私をホームレスから一人の人間にしてくれた」@ビッグイシュー

「猫のボブが私をホームレスから一人の人間にしてくれた」@ビッグイシュー 『ボブという名の猫 幸せのハイタッチ(A Street Cat Named Bob)』(2016 ネタバレ注意)

『ボブという名の猫 幸せのハイタッチ(A Street Cat Named Bob)』(2016 ネタバレ注意) 求む! オフィス・スペース!

求む! オフィス・スペース!

「年間購読のお願い」@ビッグイシュー

「年間購読のお願い」@ビッグイシュー

売り切れていた316号もPDF版で購入可能にv