脳外科医 浅野孝雄(73)

ききて:禅僧 藤田一照

●脳科学と仏教の共鳴とは

浅野さんは半世紀もの間、脳を眺め、日々、緊張感に晒されている

そんな中、大きな疑問が浮かんだ 物質の脳がなぜ心を生み出すのか

脳と心について研究成果をまとめた『心の発見』を出した

脳科学から心を探求し、意外にも大きな手がかりになったのはブッダの教えだった

従来の科学では語られなかった心の本質を解き明かすものだった

竹林を歩く浅野さんと、「曹洞宗国際センター所長」藤田さん

●藤田さんは東大で心理学や東洋医学を学び、道場に入り、6年間修行し坐禅に打ち込んだ

アメリカ ヴァレー禅堂 1994

33歳でアメリカに行き、17年間、坐禅を指導

心の拠り所を失い、混迷を極める世界で、坐禅の進化を再発見できるのではないかと

心を捉えなおそうとしてきた

後述する坐禅体験後の対談

フ:坐禅はどうでした?

ア:

子どもの頃は落ち着きがなく、父が心配して坐禅を習ったことがある

父は禅宗で一生懸命勉強していた その時のイメージは堅苦しかった

背中をバンバン叩かれてすっかり嫌いになってしまった(そうだよねえ なんで叩く必要があるのか?

今日は自然な形で気持ちがよくなった

フ:お湯が沸いたのでお茶をどうぞ 作法とかまったくないですが

ア:坐禅というと夏目漱石の『門』を思い出す 円覚寺

フ:私もそこで坐禅を始めました

ア:

入ろうか迷って、入るが“父母未生以前 本来の面目や如何”

と問われて、結局分からずにやめてしまうw

フ:機縁が熟してなかったんでしょうね

ア:僕もそう言われたら同じ 科学的に言えばナンセンスだから

フ:脳外科医としては、脳も臓器の一部みたいなものでしょうか?

ア:たらこみたいなものですw

フ:これが心なの?!てフシギに思うと思う

ア:そう扱わないんですよね

フ:でも、手術後、患者として会う時は、ヒトとしてですよね

ア:そう、心で話すんです

フ:その落差がものすごくあるのでは?

ア:

脳外科医は一番取り組まなければならない立場にいる

でも、ここを切ればこうなるという経験則の積み重ねだけで

フ:難しい問題だから、仕事上は切り離したほうが便利かもしれない

ア:心は脳から出来ると思うから特別だと思う(脳で出来てるのか?

著書の中でブッダの教えは、最新の脳科学理論を先取りしていると強調

ア:2000年前と現代にこれほど共通しているとはとても驚いた

フ:初期仏教 ブッダの説いていることと、脳科学に共通性に驚かれたそうですが、具体的にどうクロスしたのか?

●ブッダは人間存在は炎のようなものだと例えた

ア:

ブッダは“耳、目は燃えている”と言った これは素晴らしいメタファだと思った

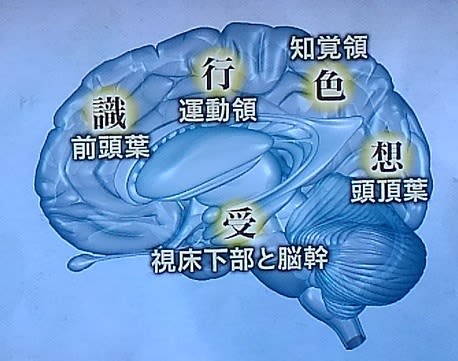

「五蘊」とは色・受・想・行・識の5つの要素のこと

色:人間の体

受:苦楽などの感覚、感受

想:認識対象から姿形の像を受ける表象作用

行:意思、衝動的欲求

識:認識、判断

これらが互いに影響しあいながら1つの炎を作る

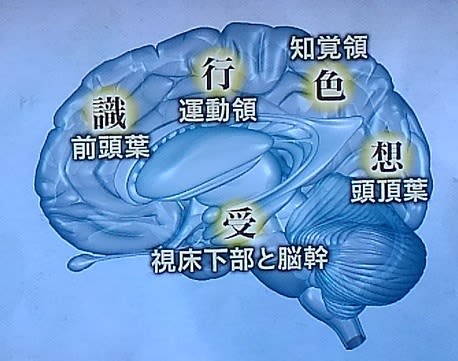

アは五蘊が、脳の各精神機能に対応すると言う

ア:

感覚(色)、行動(行)、統合する、イメージをつくる力(想)、情動(受)、思考判断能力、記憶力(識)

大雑把に考えると大脳皮質の部分に分かれて存在している

左の前頭葉(識)、(行)は運動、(色)は知覚、(想)は頭頂葉、(受)は大脳ではないが古い脳と言われる

●五蘊

色:ヒトの体、木、草、姿形あるもの→アはそれを感知する機能と解釈

ア:

人の心は「色」=知覚といえる 意識にのぼってくる知覚

外界にあるものではなく、ヒトが形成する知覚

「受」喜怒哀楽の情動

「想」知性的なイメージを組み合わせる「統覚」

「行」形成力 自然感でもあるし、自分の中の欲望、考え、意識 無意識からあがる思考、感情 煩悩にも結びつく

「識」分別・思考 物事を2つに分けて考える 論理的に思考する

「機能局在論」というが、意識では統合している ブッダは“燃えている”と言った

動的に変化するもの さらに大きな火を作る それが心であると言った

自然現象に例えたところがブッダの天才的なところ

●アの子ども時代

昭和18年 北海道産まれ アにとって、仏教は身近だった

父は産婦人科を開業 お産があると駆けつける町医者

看護師・助産師だった母は熱心な浄土真宗の門徒だった

アは毎朝毎晩、念仏を唱えさせられた

成長とともに信仰に反発を覚えて科学の道を志す

東大に進学 脳外科医となった

ア:

母親に説教などよく聞かされた 仏様が親しみ深い印象で原風景

昔の日本人には多いと思う 毎朝、仏壇に念仏を唱えていた

物心がついて、近代科学を学んで、父が医師だったので

極楽浄土、魂などはあるわけないと母に反抗したら「知者 学者 救い難し」と言われたw

フ:浄土真宗は、知識は仏から遠いと考える 「情緒」

ア:

その「情緒」に反発した 科学を勉強して、外科医になり、自然科学の一部ですが

脳科学をベースにして医学がある 医学は臨床で、患者と話さないといけない

意識を説明するのは難しい まず自分の心から出発しないと理解出来ない

それがなにかと考えたら、仏の教えだったため、改めて仏教を勉強した

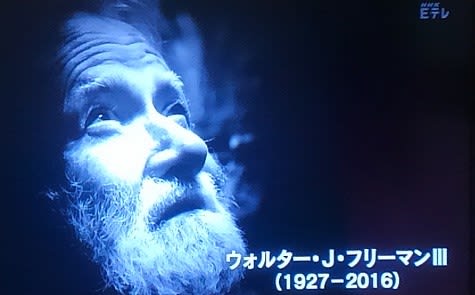

脳外科と仏教をうまく結び付けられなかったある日、ある科学者の論文に衝撃を受けた

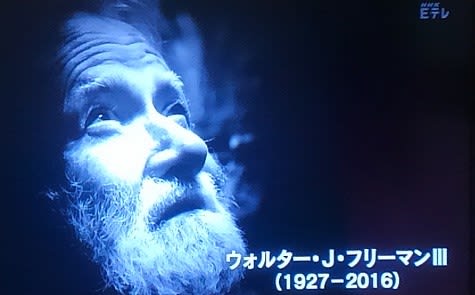

アメリカの脳科学者ウォルター

90年代のはじめ、先端の科学理論を応用し、脳が心を生み出す仕組みについて1つの考えを示した

『脳はいかにして心を創るのか』ウォルター著

「複雑系理論」を元に組み立て、世界に先駆けて“自己組織化が脳活動の本質である”と理論付けた

自然界には混沌とした状態から秩序が生まれる現象がある 例:竜巻など

脳もこのような渦巻のようではと考えた

●人の体には、脳を中心に1000億個もの神経細胞が張り巡らされている

全身から入る情報は電気信号として脳を駆け巡る

1つ1つの細胞は独立していても、伝達している

「辺縁系」を中心にうずまきのように回転する

このネットワークをウォルターは「大域的アトラクター」と呼び、それが心の実体だと説いた

ア:

最初に情報が入るのが「辺縁系」の中の「海馬」に入る

空間、時間(いつ発生したか) 時間は海馬が作り出していて、記憶の順番をつけている 「ゲシュタルト」

脳の表面を回る時、各所に伝達する

加えられた情報が海馬に戻ってまとめられた時に、脳に1つの「考え」ができる

この循環がブッタの炎のイメージと一緒

古代神話からきているのではないか

宇宙はどうできたかとみんな考えて、最初「混沌」があり、「秩序」「心」「神」が生まれた それが自然

インドの宇宙生成神話の名残だと私は解釈した

だが、「大域的アトラクター」が働かないと、それまでは無意識

心が成り立つには「意識」がともなわなければならない

●「意識」はどう生み出されるのか?

0.5秒かけてできあがる「大域的アトラクター」は

その後0.1秒ごとに新たな情報を取り入れながら遷移(シフト)する 次々更新されていく

その変わり目には、脳が一瞬静まる瞬間がある そこに「意識」が生まれると考えられている

心は意識と無意識で成り立つ

ア:

無意識でやり始めることがある 例:悪口を言い始めて止めたり

だから人は自由意志を持てる

逆に、回転しすぎると統合できなくなり「アルツハイマー」などになる

フリーマンは、人の頭はがんじがらめになってるとも言っている

固定観念で身動きがとれないから、一度「ブレーンウォッシュ」する必要がある

「アンラーニング」(unlearning 脱学習)

今流行っているが、それが大事と言っている 禅の考えに似ている

坐禅・瞑想はいいことだと思った

●坐禅を体験

フは絶え間なく動き続ける脳を坐禅が鎮める効果があると考える

頭で考えず、体に従うもの

凝り固まった頭を休める

フ:

足を組む 組めない方は並べてもよい

「上虚下実」上はリラックスして、下が充実している状態をつくる 普段は逆なので

<坐骨の位置>

坐骨の上にバランスよく背骨が乗っている状態

前すぎても、後ろすぎても、左右に傾けても筋肉に負担がかかるので、バランスを探す

左右、前後にゆすって落ち着きどころを探す

目は斜め前を見るとか、45度先とか言いますが

意識でコントロールしてしまうので、リラックスして開いていればよい

心が落ち着けば、自然に視線がおりてくる

呼吸は鼻から自然に 長く、深くとか考えない

アメリカで参加したワークショップの先生が体のつながりを視覚的に使っていたものを買ってきた

人の体は骨と関節でつながる1つのシステム

1つを動かすと他も協調して動く

例えば、1部分を輪ゴムで固定すると、反対側の動きも止まる

私たちは動かないほうを見るが、原因は逆(輪ゴムでとめたほう)にある

輪ゴムを解放すると、他も解放される 結果と原因の関係

「縁起」の話にも使える

「呼吸」も単に肺が動いているわけではなく、体全体が動いている

鼻から吸った息が自然に体の底まで届いているかを感じる

なにか見ようとせず、エゴが関わると「やりすぎ」「いきすぎ」になる

ただ淡々とそこに座って、存在している感じ

目を閉じたほうがラクなら閉じて

吐く息の後に間が生まれるのでそれも大事にして、焦って息を吸わないようにする

体が自然に求めるまで、その間を味わう

(禅もヨガと同じだ ルーツは同じだからか

坐禅はするものではなく、自然に出来上がるもの

体が本来もつ力に委ねれば、おのずとバランスが整う

鈴を打って、合掌し、軽く一礼 5分間だがもっとやっていたいとア

●「整えられし自己」

フ:

ブッダはよく「整えられし自己」という言い方をする

神に頼るのではなく、真の拠り所は「整えられた自分」

それを先生ならどう捉えますか?

ア:アメリカでは英語でどう言ってました?

フ:コントロールとかではなく、僕としては「ハーモナイズド(harmonized 調和した)」

ア:息を整えるほうですね

フ:

「コントロール」「regulate(規制)」というと

ある理想的な状態にもっていくみたいな、外の働きかけ、アグレッシヴな感じがして

内側から制する秩序という言い方をしていた

ア:

まさにそう思う

「識」(知性・理性)と「受」(感情、煩悩)

ブッタは煩悩に流されずに、理性的な判断で行動を決めなさい バランスをとって生きなさいと言った

心は煩悩、憎しみに支配されがち ブッダいわく

ア:

ブッタが悟ったのは、一般の人々の幸福だと思う 生きとし生けるものはすべて安穏であれ

それは整えること バランス 心と体 理性と感性

フ:

あの姿勢自体が攻撃でも守りでもない 偏ってない

重力との調和 ニュートラル ゼロから出発して帰る

寛げる家を確立する

呼吸も運動のようにハアハアではなく、自然呼吸 普通の生命の炎に戻る

自分が自分を知っている

脳だけで脳をやってるわけではなくて、体全体が脳を支えている

体も周りの環境 微細なつながりで成り立っている

仏教は「つながりのビジョン」だと思う

「循環」 して「総合的」に成り立っている

して「総合的」に成り立っている

ア:

そういう考え方を見失わないために「発生学」が必要

人の脳はどう進化したのか DNA 生命の歴史を考える

思考実験をやる人がいるが、脳を体と切り離すのはナンセンス

脳の活動は体の刺激があって初めてニューロンが生きている

知覚と運動しなければ脳は死んでしまう

ビーカーに入れられた脳は必ず死ぬ

フ:脳についていろいろ分かってくると、人間が分かるような幻想が生まれるような

ア:

それはまったくの幻想で、世界を理解する=同化する

世界のあり方を経験して積み重ねて、脳にエンボディする

身体全体の「インテグリティ(同一性)」を考えないと

フ:「創発=混沌(カオス)から秩序が生まれること」はフシギですが、それは分かってない?

ア:

究極的には空間自体が持つ性質 モノはエネルギー 電磁場がモノとして表れている

レミングの法則にしてもそう でも説明されるには至らない

ダークマターなどもまだ分からない 重要なのは、理論より、現実生活

そこでブッダが広範な哲学を見つけた 自らを信じ、頼りとして生きなさい

やはり人間にとって一番必要なのは、人間的次元の中で自分を考えることがと思う

(専門用語も多くて、話はとても難しいが、

外より内側、自分自身を見つめることとか

分離より、同化 バランスが大切なのは納得

ききて:禅僧 藤田一照

●脳科学と仏教の共鳴とは

浅野さんは半世紀もの間、脳を眺め、日々、緊張感に晒されている

そんな中、大きな疑問が浮かんだ 物質の脳がなぜ心を生み出すのか

脳と心について研究成果をまとめた『心の発見』を出した

脳科学から心を探求し、意外にも大きな手がかりになったのはブッダの教えだった

従来の科学では語られなかった心の本質を解き明かすものだった

竹林を歩く浅野さんと、「曹洞宗国際センター所長」藤田さん

●藤田さんは東大で心理学や東洋医学を学び、道場に入り、6年間修行し坐禅に打ち込んだ

アメリカ ヴァレー禅堂 1994

33歳でアメリカに行き、17年間、坐禅を指導

心の拠り所を失い、混迷を極める世界で、坐禅の進化を再発見できるのではないかと

心を捉えなおそうとしてきた

後述する坐禅体験後の対談

フ:坐禅はどうでした?

ア:

子どもの頃は落ち着きがなく、父が心配して坐禅を習ったことがある

父は禅宗で一生懸命勉強していた その時のイメージは堅苦しかった

背中をバンバン叩かれてすっかり嫌いになってしまった(そうだよねえ なんで叩く必要があるのか?

今日は自然な形で気持ちがよくなった

フ:お湯が沸いたのでお茶をどうぞ 作法とかまったくないですが

ア:坐禅というと夏目漱石の『門』を思い出す 円覚寺

フ:私もそこで坐禅を始めました

ア:

入ろうか迷って、入るが“父母未生以前 本来の面目や如何”

と問われて、結局分からずにやめてしまうw

フ:機縁が熟してなかったんでしょうね

ア:僕もそう言われたら同じ 科学的に言えばナンセンスだから

フ:脳外科医としては、脳も臓器の一部みたいなものでしょうか?

ア:たらこみたいなものですw

フ:これが心なの?!てフシギに思うと思う

ア:そう扱わないんですよね

フ:でも、手術後、患者として会う時は、ヒトとしてですよね

ア:そう、心で話すんです

フ:その落差がものすごくあるのでは?

ア:

脳外科医は一番取り組まなければならない立場にいる

でも、ここを切ればこうなるという経験則の積み重ねだけで

フ:難しい問題だから、仕事上は切り離したほうが便利かもしれない

ア:心は脳から出来ると思うから特別だと思う(脳で出来てるのか?

著書の中でブッダの教えは、最新の脳科学理論を先取りしていると強調

ア:2000年前と現代にこれほど共通しているとはとても驚いた

フ:初期仏教 ブッダの説いていることと、脳科学に共通性に驚かれたそうですが、具体的にどうクロスしたのか?

●ブッダは人間存在は炎のようなものだと例えた

ア:

ブッダは“耳、目は燃えている”と言った これは素晴らしいメタファだと思った

「五蘊」とは色・受・想・行・識の5つの要素のこと

色:人間の体

受:苦楽などの感覚、感受

想:認識対象から姿形の像を受ける表象作用

行:意思、衝動的欲求

識:認識、判断

これらが互いに影響しあいながら1つの炎を作る

アは五蘊が、脳の各精神機能に対応すると言う

ア:

感覚(色)、行動(行)、統合する、イメージをつくる力(想)、情動(受)、思考判断能力、記憶力(識)

大雑把に考えると大脳皮質の部分に分かれて存在している

左の前頭葉(識)、(行)は運動、(色)は知覚、(想)は頭頂葉、(受)は大脳ではないが古い脳と言われる

●五蘊

色:ヒトの体、木、草、姿形あるもの→アはそれを感知する機能と解釈

ア:

人の心は「色」=知覚といえる 意識にのぼってくる知覚

外界にあるものではなく、ヒトが形成する知覚

「受」喜怒哀楽の情動

「想」知性的なイメージを組み合わせる「統覚」

「行」形成力 自然感でもあるし、自分の中の欲望、考え、意識 無意識からあがる思考、感情 煩悩にも結びつく

「識」分別・思考 物事を2つに分けて考える 論理的に思考する

「機能局在論」というが、意識では統合している ブッダは“燃えている”と言った

動的に変化するもの さらに大きな火を作る それが心であると言った

自然現象に例えたところがブッダの天才的なところ

●アの子ども時代

昭和18年 北海道産まれ アにとって、仏教は身近だった

父は産婦人科を開業 お産があると駆けつける町医者

看護師・助産師だった母は熱心な浄土真宗の門徒だった

アは毎朝毎晩、念仏を唱えさせられた

成長とともに信仰に反発を覚えて科学の道を志す

東大に進学 脳外科医となった

ア:

母親に説教などよく聞かされた 仏様が親しみ深い印象で原風景

昔の日本人には多いと思う 毎朝、仏壇に念仏を唱えていた

物心がついて、近代科学を学んで、父が医師だったので

極楽浄土、魂などはあるわけないと母に反抗したら「知者 学者 救い難し」と言われたw

フ:浄土真宗は、知識は仏から遠いと考える 「情緒」

ア:

その「情緒」に反発した 科学を勉強して、外科医になり、自然科学の一部ですが

脳科学をベースにして医学がある 医学は臨床で、患者と話さないといけない

意識を説明するのは難しい まず自分の心から出発しないと理解出来ない

それがなにかと考えたら、仏の教えだったため、改めて仏教を勉強した

脳外科と仏教をうまく結び付けられなかったある日、ある科学者の論文に衝撃を受けた

アメリカの脳科学者ウォルター

90年代のはじめ、先端の科学理論を応用し、脳が心を生み出す仕組みについて1つの考えを示した

『脳はいかにして心を創るのか』ウォルター著

「複雑系理論」を元に組み立て、世界に先駆けて“自己組織化が脳活動の本質である”と理論付けた

自然界には混沌とした状態から秩序が生まれる現象がある 例:竜巻など

脳もこのような渦巻のようではと考えた

●人の体には、脳を中心に1000億個もの神経細胞が張り巡らされている

全身から入る情報は電気信号として脳を駆け巡る

1つ1つの細胞は独立していても、伝達している

「辺縁系」を中心にうずまきのように回転する

このネットワークをウォルターは「大域的アトラクター」と呼び、それが心の実体だと説いた

ア:

最初に情報が入るのが「辺縁系」の中の「海馬」に入る

空間、時間(いつ発生したか) 時間は海馬が作り出していて、記憶の順番をつけている 「ゲシュタルト」

脳の表面を回る時、各所に伝達する

加えられた情報が海馬に戻ってまとめられた時に、脳に1つの「考え」ができる

この循環がブッタの炎のイメージと一緒

古代神話からきているのではないか

宇宙はどうできたかとみんな考えて、最初「混沌」があり、「秩序」「心」「神」が生まれた それが自然

インドの宇宙生成神話の名残だと私は解釈した

だが、「大域的アトラクター」が働かないと、それまでは無意識

心が成り立つには「意識」がともなわなければならない

●「意識」はどう生み出されるのか?

0.5秒かけてできあがる「大域的アトラクター」は

その後0.1秒ごとに新たな情報を取り入れながら遷移(シフト)する 次々更新されていく

その変わり目には、脳が一瞬静まる瞬間がある そこに「意識」が生まれると考えられている

心は意識と無意識で成り立つ

ア:

無意識でやり始めることがある 例:悪口を言い始めて止めたり

だから人は自由意志を持てる

逆に、回転しすぎると統合できなくなり「アルツハイマー」などになる

フリーマンは、人の頭はがんじがらめになってるとも言っている

固定観念で身動きがとれないから、一度「ブレーンウォッシュ」する必要がある

「アンラーニング」(unlearning 脱学習)

今流行っているが、それが大事と言っている 禅の考えに似ている

坐禅・瞑想はいいことだと思った

●坐禅を体験

フは絶え間なく動き続ける脳を坐禅が鎮める効果があると考える

頭で考えず、体に従うもの

凝り固まった頭を休める

フ:

足を組む 組めない方は並べてもよい

「上虚下実」上はリラックスして、下が充実している状態をつくる 普段は逆なので

<坐骨の位置>

坐骨の上にバランスよく背骨が乗っている状態

前すぎても、後ろすぎても、左右に傾けても筋肉に負担がかかるので、バランスを探す

左右、前後にゆすって落ち着きどころを探す

目は斜め前を見るとか、45度先とか言いますが

意識でコントロールしてしまうので、リラックスして開いていればよい

心が落ち着けば、自然に視線がおりてくる

呼吸は鼻から自然に 長く、深くとか考えない

アメリカで参加したワークショップの先生が体のつながりを視覚的に使っていたものを買ってきた

人の体は骨と関節でつながる1つのシステム

1つを動かすと他も協調して動く

例えば、1部分を輪ゴムで固定すると、反対側の動きも止まる

私たちは動かないほうを見るが、原因は逆(輪ゴムでとめたほう)にある

輪ゴムを解放すると、他も解放される 結果と原因の関係

「縁起」の話にも使える

「呼吸」も単に肺が動いているわけではなく、体全体が動いている

鼻から吸った息が自然に体の底まで届いているかを感じる

なにか見ようとせず、エゴが関わると「やりすぎ」「いきすぎ」になる

ただ淡々とそこに座って、存在している感じ

目を閉じたほうがラクなら閉じて

吐く息の後に間が生まれるのでそれも大事にして、焦って息を吸わないようにする

体が自然に求めるまで、その間を味わう

(禅もヨガと同じだ ルーツは同じだからか

坐禅はするものではなく、自然に出来上がるもの

体が本来もつ力に委ねれば、おのずとバランスが整う

鈴を打って、合掌し、軽く一礼 5分間だがもっとやっていたいとア

●「整えられし自己」

フ:

ブッダはよく「整えられし自己」という言い方をする

神に頼るのではなく、真の拠り所は「整えられた自分」

それを先生ならどう捉えますか?

ア:アメリカでは英語でどう言ってました?

フ:コントロールとかではなく、僕としては「ハーモナイズド(harmonized 調和した)」

ア:息を整えるほうですね

フ:

「コントロール」「regulate(規制)」というと

ある理想的な状態にもっていくみたいな、外の働きかけ、アグレッシヴな感じがして

内側から制する秩序という言い方をしていた

ア:

まさにそう思う

「識」(知性・理性)と「受」(感情、煩悩)

ブッタは煩悩に流されずに、理性的な判断で行動を決めなさい バランスをとって生きなさいと言った

心は煩悩、憎しみに支配されがち ブッダいわく

ア:

ブッタが悟ったのは、一般の人々の幸福だと思う 生きとし生けるものはすべて安穏であれ

それは整えること バランス 心と体 理性と感性

フ:

あの姿勢自体が攻撃でも守りでもない 偏ってない

重力との調和 ニュートラル ゼロから出発して帰る

寛げる家を確立する

呼吸も運動のようにハアハアではなく、自然呼吸 普通の生命の炎に戻る

自分が自分を知っている

脳だけで脳をやってるわけではなくて、体全体が脳を支えている

体も周りの環境 微細なつながりで成り立っている

仏教は「つながりのビジョン」だと思う

「循環」

して「総合的」に成り立っている

して「総合的」に成り立っているア:

そういう考え方を見失わないために「発生学」が必要

人の脳はどう進化したのか DNA 生命の歴史を考える

思考実験をやる人がいるが、脳を体と切り離すのはナンセンス

脳の活動は体の刺激があって初めてニューロンが生きている

知覚と運動しなければ脳は死んでしまう

ビーカーに入れられた脳は必ず死ぬ

フ:脳についていろいろ分かってくると、人間が分かるような幻想が生まれるような

ア:

それはまったくの幻想で、世界を理解する=同化する

世界のあり方を経験して積み重ねて、脳にエンボディする

身体全体の「インテグリティ(同一性)」を考えないと

フ:「創発=混沌(カオス)から秩序が生まれること」はフシギですが、それは分かってない?

ア:

究極的には空間自体が持つ性質 モノはエネルギー 電磁場がモノとして表れている

レミングの法則にしてもそう でも説明されるには至らない

ダークマターなどもまだ分からない 重要なのは、理論より、現実生活

そこでブッダが広範な哲学を見つけた 自らを信じ、頼りとして生きなさい

やはり人間にとって一番必要なのは、人間的次元の中で自分を考えることがと思う

(専門用語も多くて、話はとても難しいが、

外より内側、自分自身を見つめることとか

分離より、同化 バランスが大切なのは納得