■「食」から戦争を考える@あさイチ

“中学生芸人・レイラちゃんが、「ばぁば」の愛称でおなじみの

料理研究家・鈴木登紀子さん(93歳)などに取材。

身近な「食」を通じて、戦争について考えました。”

専門家ゲスト:安原美帆さん(食文化研究家)、佐藤秀美さん(栄養士)

ゲスト:芳村真理さん、志尊淳さん、池田レイラさん(完熟フレッシュ)

リポーター:魚住優アナウンサー

●『戦中・戦後の暮しの記録』暮しの手帖編集部/編

・キムラ緑子さん、紺野美沙子らの朗読会が開かれた

砲弾を避けつつ這い回る

気だるい夏の陽が照りつけ

遠く近く砲弾の音を聞きつつ 私は昼寝をしていた

闇ルートの物資は思うように買えない

不要不急の品物、着物など、ほとんど手放したが

最後に残ったのは私の花嫁衣装であった

こうして米や肉に変わってしまった

・この本を編むにあたって、当時の思い出を募集

暮らしの手帖 村上さん:全部で2390編の応募がありました

中でも多かったのは、食べ物に関する思い出だった

寺西さん(82):

食べ物のない苦しみですね、戦争とは

戦争って、戦うだけでなくて、その後の国民が食べ物もない、医療もない、薬もない

何もない状況の中で生きていかなきゃいけないということを骨身にしみました

「ごはんよ」って呼ばれて、なんとなく期待して行ってみたら

ザルに芋が盛ってあるだけ 何も他になくて

その芋も古くなっていて、苦かったり

私も子どもだったから、食べることしか楽しみもなかった

だからつい涙が出ました

【昭和20年8月 終戦】

「栄養失調による死亡者、いわゆる飢餓衰弱死が、最近ようやく各大都市に目立ってきました

そして当面の重大な問題の一つとなりつつあります」

【寺西さんが、70年ぶりに当時の料理を再現 卵の殻のふりかけ】

寺西さん:

卵の殻を麺棒で粉々にして、すり鉢ですって、ふりかけにする

そりゃもう食べ物じゃないですよ ジャリジャリして砂みたい

あれこれ選択の余地もなかった

あれが食べたいとか思うと余計に切ないですからね

ただ与えられたものを何とか食べる それだけでしたね

・和子さんが描いていた絵日記が出版社の目に留まり本になった

そこには、芋、かぼちゃなど食べ物のエピソードがいろいろ描かれていた

和子さん:

今は手に入らないものはない

お金さえ出したら、何でも欲しいものが手に入る

でもその頃は、欲しいものも手に入らなかった

十歳前後の時に、こういう時代を過ごしたということを

元気なうちに伝えたい、残したい

●「食糧難」はいつ頃から?

Q:いつ頃から食べるものがなくなったんですか?

アナ:

地域差、個人差はありますけれども、農地が少なかったり、

人口が集中している都市のほうが、比較的早く食糧不足を感じるようになりました

そこで昭和16年、東京や大阪をはじめ、全国6大都市と言われるところから配給が初めて始まっていった

戦争がどんどん激しくなっていき、農家で働いていた男の人たちは軍隊に行くことになり

女性も軍事に関係するような工場で働くようになるので、労働力がどんどん減少していった

●「人手不足」「資材不足」が生じた

さらにその農業を助けていた農機具、肥料とか、その材料になるものも

軍事に関係するものに回されるので、どうしても生産量が減り、少なくなっていった

昭和18年頃から食料難と言われるようになっていった

●終戦後も厳しかった 「人口急増」

昭和20年の終戦の年は、天候にあまり恵まれなかった

実りが少なく、凶作で追いうちがかかった

海外に行っていた兵隊や、多くの兵隊が国内に帰ってくるようになると「人口が急増」

その後、農作物を一生懸命育てて、5年ほどすると、生産量はある程度の水準ぐらいまでは持ちこたえていたが

人口は膨れ上がっているので、一人当たりの食料ということになると

それを賄うためには、およそ10年かかったと言われます

●レイラちゃん 雑草で雑炊作りに挑戦

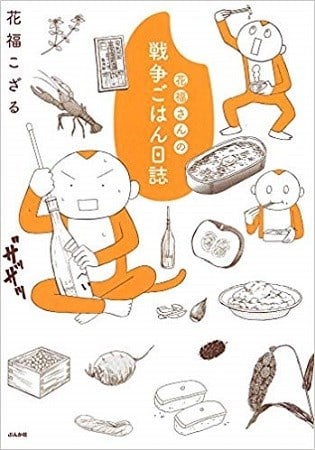

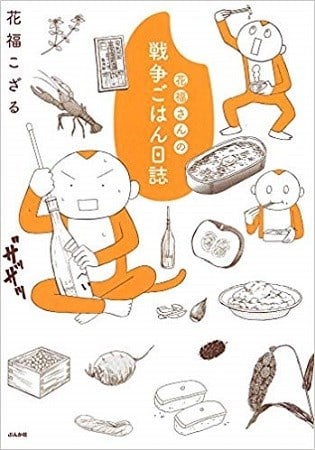

『花福さんの戦争ごはん日誌』花福こざる(著)

花福こざる(漫画家)さん:

色々調べていて配給で塩がない時に、海水をくんで使っていたとか、塩を作ったというお話を聞いた

じゃあ自分でも作ってみようかなと

「自由研究 戦時下の方法で雑炊を作る」

「自由研究 戦時下の方法で雑炊を作る」

1.材料集め

レ:具材は?

こ:雑草とか探しに行きましょうか

戦時中は、雑草の調理法の講習会が開かれていたほど

レ:雑草の中にも美味しいものがあるんですか?

こ:美味しいのと、不味いのがありますね これは食べられるんですよ

「カタバミ」

ハート型の葉っぱ クローバーは丸い

3種類の雑草を収穫

「自由研究 調理スタート」

「自由研究 調理スタート」

レ:この海水、なんか濁っていますけど

コーヒーフィルターで漉したら

レ:結構、透明 きれいになりましたね

鍋に入れて火にかける

お米の準備

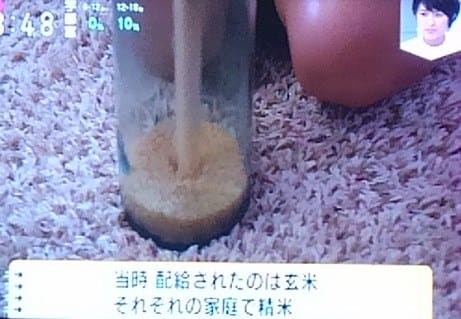

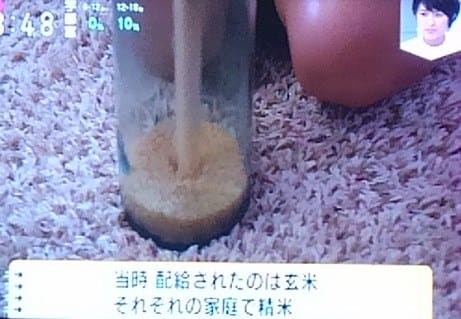

こ:お米をついてください 瓶に米を入れて棒でついて精米します

当時配給されたのは玄米 それぞれの家庭で精米していた

こ:あまり強くやると、米が細くなるから優しくやったほうがいい

一時間半経過

火にかけた塩はトロトロになっている

海水2リットルからとれた塩は64g

「ようやく雑炊の調理開始」

雑炊の中に雑草を入れる

レ:

美味しいです ご飯がまずい美味しいじゃなくて、それまでの過程が大変

戦争中は食べ物がない、物がないというイメージだったのが

そもそも根本的に大変なんだなって分かった

芳村真理さん:

お米を持っていても捕まっちゃった時代 「ヤミ米」

戦争中はさっきの雑炊の10倍ぐらい水が入っていて、お米を探さないとなかった

あの頃、米はとても貴重だった

そのままでは食べられないから、みんな時間をかけて精米をした

それを凝視して見ていた それを覚えているのは、それしか食べ物がなかったから

燃料がないということもある 薪拾いをしょっちゅうやっていた 子どもはみんな

ものすごく時間がかかる

今は「健康のために玄米を食べた方がいい」と言うけれども、昔を思い出すから辛い

(私の父もサツマイモは戦争を思い出すから嫌いで、今も食べないと母が言っていたなあ

メール:

父にとって「すいとん」は、戦後の食糧不足を思い出させるからか、いまだに口にすることはありません

懐かしの味というよりは、苦しさを思い出してしまう味

人の心にずっと残ってしまうというのが戦争だと思います

●戦時中のレシピを栄養士が再現 かぼちゃの葉と茎の煮物と味噌汁

【主婦の友昭和19年8月】

だんだん軍事色が濃くなる中、普段食べなかったものも口にするように推奨されるようになっていった

太平洋戦争の最中の雑誌には、食糧難を乗り切るために紹介されたのは、かぼちゃの完全活用術

葉っぱや茎など、普段捨ててしまうところも食べてしまうという特集

栄養士:葉っぱが硬そうになっているのが多いから、美味しそうなものを選ぶのが大変かも

栄養士:

しっかり取ろうとすると、食べられる部分が残らなくなる

ちょっと筋が取りにくいというか、食用にされませんよね

簡単であっという間にできました

その頃は、燃料も貴重でしたので、短時間でやっていたと考えられます

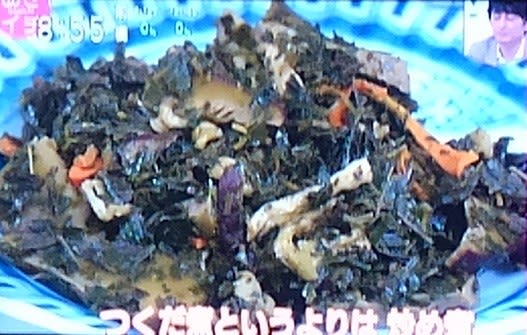

・「何でも食べられる訓練」 茶殻の佃煮

【主婦の友 昭和19年5月 戦時食の工夫】

栄養士:

醤油も貴重品でしたので、佃煮と言っても、醤油は少量で、

ちょっと風味をつける程度だったと思う 佃煮というよりは炒め煮

●卵の殻のふりかけなどの栄養価は?

佐藤秀美さん(栄養士):

卵の殻は、カルシウムは多いが、砂のようで食べられたものではない

かぼちゃの葉と茎は、口の中がイガイガして、食べたあと30分くらい、口の中がもしゃもしゃした

しかも、絶対量がとても少ない

一人分が卵の1個弱ぐらいなので、生命を維持するための栄養素が深刻な状況

真理さん:

サツマイモのつると葉っぱがしょっちゅう出ていた

ヌルヌルして思い出すのも嫌 今でも思い出すと辛いです 親も辛かったと思う

メール:

とにかくジャガイモばかり食べさせられていたので、戦後、ジャガイモだけは食べなかった

メール:

私の父は、昭和19年に九州で生まれました

子どもの頃、卵を水で薄めて、家族で分けて食べていたそうです

いつか一人で卵を丸々1個生で食べるのが夢だったそうです

今でも生卵を食べる時は、1個を大事そうに食べています

メール:

昭和14年生まれの父は、炊き込みご飯などの混ぜご飯が大嫌いでした

戦争の記憶と直結するのだと思います

生きることが大変なんだと考えさせられました

メール:

夏休みの宿題で、祖父母に戦争のことを聞くという宿題がありました

おばあちゃんに聞きに行ったら「先生はひどい宿題を出すもんだねえ」と言われました

何年経っても、思い出すのも苦しいことなんだと、今も鮮明に覚えています

大吉:うちの祖母も同じで、聞いても言ってくれなかった

真理さん:

私は、小学校の2、3年で田舎に縁故疎開をしていた

自然が多かった 自然しかなかった 山と川が近かったので、自然を謳歌した思い出がたくさんある

祖母たちがいたから、ひもじいことより、いろんなものを捕まえて食べた

山菜や、今じゃ考えられないものを食べていた

イナゴ、田んぼにいるアカガエル、蜂の子、蝶のさなぎ 今は絶対食べられない

●「ばぁば」の愛称でおなじみの料理研究家・鈴木登紀子さん(93歳)を取材

小学校に通い、17歳の時に太平洋戦争が勃発

卒業後は、飛行機の部品を作る工場に動員された

戦後すぐ22歳で結婚し上京

まだ東京には食料が少なく、青森の母親が毎月送ってくれる食べ物はが生活の頼りだった

ば:

食料は送っちゃいけないの 違反なの

でも「いけません」って言ってたら、みんな餓死しちゃうから

分かってるけど、それがまかり通ってたの

戦争でいいことは何もなかったわよ そんなの忘れちゃってるわ

大変だったっていうのは覚えてる

でもそんなのいつまでも持っていたいものでもないでしょう 今を生きる

●「大根飯」を再現

レ:これは美味しいですね

ば:

戦時中、ばぁばのお母さんが、お米は貴重だったため、大根でかさ増しした

戦時中は「代用食」というのがありました

お米じゃないもので代用の食事にするわけ

代用食と聞くと美味しいイメージはなかった

でも、私のうちはとても美味しかったの 近所でも評判だったのよ

だから私の実家はお客さんが多かった

私の母はお料理上手で有名だった

生きるためには食べなきゃならない

「どんな粗食であっても、美味しく食べましょう」というのが私の母の主義だったと思う

「野菜のもみ漬け」

火を使わず燃料を節約

ばぁば:

ないからこそ色々考える

「どうしようか」「こうしなきゃ」って思う

「どうしようか」だけでは何も始まらないからね

「どうしたらいいかしら」て思う 私も毎日そうよ

アナ:

その時にお母さんが工夫してくれたことは、

いまだにばぁばの中でも強く残っているんですか?

ばぁば:そうですよ

■紛争で今も食料不足のシリア 豊かな農業国でも食料不安

食糧難は決して過去のことだけではない

今、中東やアフリカなどでは戦争によって、

食糧難に苦しんでいるという現状がある

●「今世紀最悪の人道危機」と言われるシリア内戦

シリアはもともと豊かな農業国だったが、

2011年に始まった内戦によって、人々の食生活は一変してしまった

勃発から7年 犠牲者は35万人を超えている

国連によると、人口の4割近く、およそ650万人が食料に不安を抱えていると言う

シリア人が作ってくれた刺繍作品

シリア人が作ってくれた刺繍作品

山崎さん:

このモチーフ自体がシリアにあった伝統刺繍からとっていて

色を自分で組み合わせたり、選んだりすることで

自分の独創性みたいなものを発揮させている

人々はすごく穏やかで親切 本当に寛容ような人たちだったので

私としては内戦とか戦争によって、シリアが知られることになったのが、すごく不本意で悲しいです

シリアで20年暮らした山崎さんは、この刺繍を通して、シリア文化を日本に伝える活動している

もともと山崎さんは考古学者として、シリアの遺跡の発掘や研究に携わっていた

山崎さんが住んでいたのは、シリア第二の都市「アレッポ」

【内戦前の映像】

商業の中心は スープと呼ばれる市場 小さな店がずらりと並び活気がある

アレッポは「食の街」として知られて、店は夜遅くまで開いており、何でも美味しいものもが揃ったと言う

●シリアはもともと農業で、豊かな国だった

小麦の生産が盛んで、海外にも輸出するぐらいだったが

内戦が始まってからは、輸入をしなければならない状況にまでなってしまっている

山崎さん:

アラブ料理と言うと「シシケバブ」とか思い浮かべるかもしれないですけれども

家庭料理は、野菜を中心にして、すごくバラエティもありますし

野菜の力があって、すごく美味しいんです 安いし

「マハシ」トマトソースで煮込んだもの

「カリフラワーの素揚げ」

山崎さん:

食べ物はひとつのツール

コミュニケーションを潤滑にするツールみたいなもの

食に困るような国では全くなかった

シリアの友人に連絡

シリアの友人に連絡

ムハンマド・サッラージュさん(35歳):

正直、今は、食べ物のことまで気が回りません

それより、いつ空爆を受けるのか、どこに逃げればいいかで頭がいっぱいです

ム:

シリアの主食は「ホブズ」というパンですが、それしか手に入らないことも随分ありました

アレッポが封鎖されていた時は、町からミルクがなくなりました

そのためにカルシウム不足になり、歯の状態が悪い子どもたちが多くなり

私の長男も歯がうまく成長していません きっとカルシウムが足りなかったんでしょう

ムハンマドさんが撮影した現在の町

食べ物は写っているが、以前と比べると全然少ない

燃料不足により農業の生産力輸送力が低下

物価は内戦前の約10倍

ム:

例えば肉とか卵、スイーツなどは、今は一年に一度買えるかどうか

本当にたまにしか口にすることはできません

給料が出た時に奮発して買う感じです

とてもじゃないが毎日買うなんて無理です

戦争によって全てが変わってしまいました

空爆が激しかった頃は、お腹がすいたまま死ぬ夢を見ました

以前はこんなことになるなんて考えてもみませんでした

真理さん:

私たちは子どもだったから、周りに最初から食べ物がなかったけれども

この方たちは 昨日まで食べていたものが、ずっとないというのは考えられないですね

華丸:インターネットで会話できるぐらいなのに、食べ物がないという

アナ:

ムハンマドさんは、子どもたちに十分食べ物があげられないというのが

父親としては辛いと話していました

メール:

幼い頃よく祖母から 戦争の話を聞いていましたが、そのほとんどが食べる事についてでした

80代後半になっても、とにかく食べることが大好きな人で

幸せそうに食べていた祖母の口癖は「もったいない」でした

食べることが本当に大変な時代に生き抜いていたんだなと思いました

食べることが当たり前すぎて、心から感謝することがなかなかない時代ですが

祖母のような気持ちをもって食事したいと思います

真理さん:

ご飯粒ひとつも絶対残せないですよ

なんとしてでも、もう1回思い出して欲しいと思いますね

世界のいろんなところで、ご飯を残したり、過食とかを、もう1回考えて欲しいと思います

【ブログ内関連記事】

日本の中のシリア@あさイチ

日本の中のシリア@あさイチ

外国人に聞く「戦争」@あさイチ

外国人に聞く「戦争」@あさイチ

topics~シリアの内戦~アレッポせっけん、刺繍との絆@あさイチ ほか

topics~シリアの内戦~アレッポせっけん、刺繍との絆@あさイチ ほか

『ありあまるごちそう』(2005)

『ありあまるごちそう』(2005)

初めて鶏をさばいて食べた日@ビッグイシュー

初めて鶏をさばいて食べた日@ビッグイシュー

“中学生芸人・レイラちゃんが、「ばぁば」の愛称でおなじみの

料理研究家・鈴木登紀子さん(93歳)などに取材。

身近な「食」を通じて、戦争について考えました。”

専門家ゲスト:安原美帆さん(食文化研究家)、佐藤秀美さん(栄養士)

ゲスト:芳村真理さん、志尊淳さん、池田レイラさん(完熟フレッシュ)

リポーター:魚住優アナウンサー

●『戦中・戦後の暮しの記録』暮しの手帖編集部/編

・キムラ緑子さん、紺野美沙子らの朗読会が開かれた

砲弾を避けつつ這い回る

気だるい夏の陽が照りつけ

遠く近く砲弾の音を聞きつつ 私は昼寝をしていた

闇ルートの物資は思うように買えない

不要不急の品物、着物など、ほとんど手放したが

最後に残ったのは私の花嫁衣装であった

こうして米や肉に変わってしまった

・この本を編むにあたって、当時の思い出を募集

暮らしの手帖 村上さん:全部で2390編の応募がありました

中でも多かったのは、食べ物に関する思い出だった

寺西さん(82):

食べ物のない苦しみですね、戦争とは

戦争って、戦うだけでなくて、その後の国民が食べ物もない、医療もない、薬もない

何もない状況の中で生きていかなきゃいけないということを骨身にしみました

「ごはんよ」って呼ばれて、なんとなく期待して行ってみたら

ザルに芋が盛ってあるだけ 何も他になくて

その芋も古くなっていて、苦かったり

私も子どもだったから、食べることしか楽しみもなかった

だからつい涙が出ました

【昭和20年8月 終戦】

「栄養失調による死亡者、いわゆる飢餓衰弱死が、最近ようやく各大都市に目立ってきました

そして当面の重大な問題の一つとなりつつあります」

【寺西さんが、70年ぶりに当時の料理を再現 卵の殻のふりかけ】

寺西さん:

卵の殻を麺棒で粉々にして、すり鉢ですって、ふりかけにする

そりゃもう食べ物じゃないですよ ジャリジャリして砂みたい

あれこれ選択の余地もなかった

あれが食べたいとか思うと余計に切ないですからね

ただ与えられたものを何とか食べる それだけでしたね

・和子さんが描いていた絵日記が出版社の目に留まり本になった

そこには、芋、かぼちゃなど食べ物のエピソードがいろいろ描かれていた

和子さん:

今は手に入らないものはない

お金さえ出したら、何でも欲しいものが手に入る

でもその頃は、欲しいものも手に入らなかった

十歳前後の時に、こういう時代を過ごしたということを

元気なうちに伝えたい、残したい

●「食糧難」はいつ頃から?

Q:いつ頃から食べるものがなくなったんですか?

アナ:

地域差、個人差はありますけれども、農地が少なかったり、

人口が集中している都市のほうが、比較的早く食糧不足を感じるようになりました

そこで昭和16年、東京や大阪をはじめ、全国6大都市と言われるところから配給が初めて始まっていった

戦争がどんどん激しくなっていき、農家で働いていた男の人たちは軍隊に行くことになり

女性も軍事に関係するような工場で働くようになるので、労働力がどんどん減少していった

●「人手不足」「資材不足」が生じた

さらにその農業を助けていた農機具、肥料とか、その材料になるものも

軍事に関係するものに回されるので、どうしても生産量が減り、少なくなっていった

昭和18年頃から食料難と言われるようになっていった

●終戦後も厳しかった 「人口急増」

昭和20年の終戦の年は、天候にあまり恵まれなかった

実りが少なく、凶作で追いうちがかかった

海外に行っていた兵隊や、多くの兵隊が国内に帰ってくるようになると「人口が急増」

その後、農作物を一生懸命育てて、5年ほどすると、生産量はある程度の水準ぐらいまでは持ちこたえていたが

人口は膨れ上がっているので、一人当たりの食料ということになると

それを賄うためには、およそ10年かかったと言われます

●レイラちゃん 雑草で雑炊作りに挑戦

『花福さんの戦争ごはん日誌』花福こざる(著)

花福こざる(漫画家)さん:

色々調べていて配給で塩がない時に、海水をくんで使っていたとか、塩を作ったというお話を聞いた

じゃあ自分でも作ってみようかなと

「自由研究 戦時下の方法で雑炊を作る」

「自由研究 戦時下の方法で雑炊を作る」1.材料集め

レ:具材は?

こ:雑草とか探しに行きましょうか

戦時中は、雑草の調理法の講習会が開かれていたほど

レ:雑草の中にも美味しいものがあるんですか?

こ:美味しいのと、不味いのがありますね これは食べられるんですよ

「カタバミ」

ハート型の葉っぱ クローバーは丸い

3種類の雑草を収穫

「自由研究 調理スタート」

「自由研究 調理スタート」レ:この海水、なんか濁っていますけど

コーヒーフィルターで漉したら

レ:結構、透明 きれいになりましたね

鍋に入れて火にかける

お米の準備

こ:お米をついてください 瓶に米を入れて棒でついて精米します

当時配給されたのは玄米 それぞれの家庭で精米していた

こ:あまり強くやると、米が細くなるから優しくやったほうがいい

一時間半経過

火にかけた塩はトロトロになっている

海水2リットルからとれた塩は64g

「ようやく雑炊の調理開始」

雑炊の中に雑草を入れる

レ:

美味しいです ご飯がまずい美味しいじゃなくて、それまでの過程が大変

戦争中は食べ物がない、物がないというイメージだったのが

そもそも根本的に大変なんだなって分かった

芳村真理さん:

お米を持っていても捕まっちゃった時代 「ヤミ米」

戦争中はさっきの雑炊の10倍ぐらい水が入っていて、お米を探さないとなかった

あの頃、米はとても貴重だった

そのままでは食べられないから、みんな時間をかけて精米をした

それを凝視して見ていた それを覚えているのは、それしか食べ物がなかったから

燃料がないということもある 薪拾いをしょっちゅうやっていた 子どもはみんな

ものすごく時間がかかる

今は「健康のために玄米を食べた方がいい」と言うけれども、昔を思い出すから辛い

(私の父もサツマイモは戦争を思い出すから嫌いで、今も食べないと母が言っていたなあ

メール:

父にとって「すいとん」は、戦後の食糧不足を思い出させるからか、いまだに口にすることはありません

懐かしの味というよりは、苦しさを思い出してしまう味

人の心にずっと残ってしまうというのが戦争だと思います

●戦時中のレシピを栄養士が再現 かぼちゃの葉と茎の煮物と味噌汁

【主婦の友昭和19年8月】

だんだん軍事色が濃くなる中、普段食べなかったものも口にするように推奨されるようになっていった

太平洋戦争の最中の雑誌には、食糧難を乗り切るために紹介されたのは、かぼちゃの完全活用術

葉っぱや茎など、普段捨ててしまうところも食べてしまうという特集

栄養士:葉っぱが硬そうになっているのが多いから、美味しそうなものを選ぶのが大変かも

栄養士:

しっかり取ろうとすると、食べられる部分が残らなくなる

ちょっと筋が取りにくいというか、食用にされませんよね

簡単であっという間にできました

その頃は、燃料も貴重でしたので、短時間でやっていたと考えられます

・「何でも食べられる訓練」 茶殻の佃煮

【主婦の友 昭和19年5月 戦時食の工夫】

栄養士:

醤油も貴重品でしたので、佃煮と言っても、醤油は少量で、

ちょっと風味をつける程度だったと思う 佃煮というよりは炒め煮

●卵の殻のふりかけなどの栄養価は?

佐藤秀美さん(栄養士):

卵の殻は、カルシウムは多いが、砂のようで食べられたものではない

かぼちゃの葉と茎は、口の中がイガイガして、食べたあと30分くらい、口の中がもしゃもしゃした

しかも、絶対量がとても少ない

一人分が卵の1個弱ぐらいなので、生命を維持するための栄養素が深刻な状況

真理さん:

サツマイモのつると葉っぱがしょっちゅう出ていた

ヌルヌルして思い出すのも嫌 今でも思い出すと辛いです 親も辛かったと思う

メール:

とにかくジャガイモばかり食べさせられていたので、戦後、ジャガイモだけは食べなかった

メール:

私の父は、昭和19年に九州で生まれました

子どもの頃、卵を水で薄めて、家族で分けて食べていたそうです

いつか一人で卵を丸々1個生で食べるのが夢だったそうです

今でも生卵を食べる時は、1個を大事そうに食べています

メール:

昭和14年生まれの父は、炊き込みご飯などの混ぜご飯が大嫌いでした

戦争の記憶と直結するのだと思います

生きることが大変なんだと考えさせられました

メール:

夏休みの宿題で、祖父母に戦争のことを聞くという宿題がありました

おばあちゃんに聞きに行ったら「先生はひどい宿題を出すもんだねえ」と言われました

何年経っても、思い出すのも苦しいことなんだと、今も鮮明に覚えています

大吉:うちの祖母も同じで、聞いても言ってくれなかった

真理さん:

私は、小学校の2、3年で田舎に縁故疎開をしていた

自然が多かった 自然しかなかった 山と川が近かったので、自然を謳歌した思い出がたくさんある

祖母たちがいたから、ひもじいことより、いろんなものを捕まえて食べた

山菜や、今じゃ考えられないものを食べていた

イナゴ、田んぼにいるアカガエル、蜂の子、蝶のさなぎ 今は絶対食べられない

●「ばぁば」の愛称でおなじみの料理研究家・鈴木登紀子さん(93歳)を取材

小学校に通い、17歳の時に太平洋戦争が勃発

卒業後は、飛行機の部品を作る工場に動員された

戦後すぐ22歳で結婚し上京

まだ東京には食料が少なく、青森の母親が毎月送ってくれる食べ物はが生活の頼りだった

ば:

食料は送っちゃいけないの 違反なの

でも「いけません」って言ってたら、みんな餓死しちゃうから

分かってるけど、それがまかり通ってたの

戦争でいいことは何もなかったわよ そんなの忘れちゃってるわ

大変だったっていうのは覚えてる

でもそんなのいつまでも持っていたいものでもないでしょう 今を生きる

●「大根飯」を再現

レ:これは美味しいですね

ば:

戦時中、ばぁばのお母さんが、お米は貴重だったため、大根でかさ増しした

戦時中は「代用食」というのがありました

お米じゃないもので代用の食事にするわけ

代用食と聞くと美味しいイメージはなかった

でも、私のうちはとても美味しかったの 近所でも評判だったのよ

だから私の実家はお客さんが多かった

私の母はお料理上手で有名だった

生きるためには食べなきゃならない

「どんな粗食であっても、美味しく食べましょう」というのが私の母の主義だったと思う

「野菜のもみ漬け」

火を使わず燃料を節約

ばぁば:

ないからこそ色々考える

「どうしようか」「こうしなきゃ」って思う

「どうしようか」だけでは何も始まらないからね

「どうしたらいいかしら」て思う 私も毎日そうよ

アナ:

その時にお母さんが工夫してくれたことは、

いまだにばぁばの中でも強く残っているんですか?

ばぁば:そうですよ

■紛争で今も食料不足のシリア 豊かな農業国でも食料不安

食糧難は決して過去のことだけではない

今、中東やアフリカなどでは戦争によって、

食糧難に苦しんでいるという現状がある

●「今世紀最悪の人道危機」と言われるシリア内戦

シリアはもともと豊かな農業国だったが、

2011年に始まった内戦によって、人々の食生活は一変してしまった

勃発から7年 犠牲者は35万人を超えている

国連によると、人口の4割近く、およそ650万人が食料に不安を抱えていると言う

シリア人が作ってくれた刺繍作品

シリア人が作ってくれた刺繍作品

山崎さん:

このモチーフ自体がシリアにあった伝統刺繍からとっていて

色を自分で組み合わせたり、選んだりすることで

自分の独創性みたいなものを発揮させている

人々はすごく穏やかで親切 本当に寛容ような人たちだったので

私としては内戦とか戦争によって、シリアが知られることになったのが、すごく不本意で悲しいです

シリアで20年暮らした山崎さんは、この刺繍を通して、シリア文化を日本に伝える活動している

もともと山崎さんは考古学者として、シリアの遺跡の発掘や研究に携わっていた

山崎さんが住んでいたのは、シリア第二の都市「アレッポ」

【内戦前の映像】

商業の中心は スープと呼ばれる市場 小さな店がずらりと並び活気がある

アレッポは「食の街」として知られて、店は夜遅くまで開いており、何でも美味しいものもが揃ったと言う

●シリアはもともと農業で、豊かな国だった

小麦の生産が盛んで、海外にも輸出するぐらいだったが

内戦が始まってからは、輸入をしなければならない状況にまでなってしまっている

山崎さん:

アラブ料理と言うと「シシケバブ」とか思い浮かべるかもしれないですけれども

家庭料理は、野菜を中心にして、すごくバラエティもありますし

野菜の力があって、すごく美味しいんです 安いし

「マハシ」トマトソースで煮込んだもの

「カリフラワーの素揚げ」

山崎さん:

食べ物はひとつのツール

コミュニケーションを潤滑にするツールみたいなもの

食に困るような国では全くなかった

シリアの友人に連絡

シリアの友人に連絡

ムハンマド・サッラージュさん(35歳):

正直、今は、食べ物のことまで気が回りません

それより、いつ空爆を受けるのか、どこに逃げればいいかで頭がいっぱいです

ム:

シリアの主食は「ホブズ」というパンですが、それしか手に入らないことも随分ありました

アレッポが封鎖されていた時は、町からミルクがなくなりました

そのためにカルシウム不足になり、歯の状態が悪い子どもたちが多くなり

私の長男も歯がうまく成長していません きっとカルシウムが足りなかったんでしょう

ムハンマドさんが撮影した現在の町

食べ物は写っているが、以前と比べると全然少ない

燃料不足により農業の生産力輸送力が低下

物価は内戦前の約10倍

ム:

例えば肉とか卵、スイーツなどは、今は一年に一度買えるかどうか

本当にたまにしか口にすることはできません

給料が出た時に奮発して買う感じです

とてもじゃないが毎日買うなんて無理です

戦争によって全てが変わってしまいました

空爆が激しかった頃は、お腹がすいたまま死ぬ夢を見ました

以前はこんなことになるなんて考えてもみませんでした

真理さん:

私たちは子どもだったから、周りに最初から食べ物がなかったけれども

この方たちは 昨日まで食べていたものが、ずっとないというのは考えられないですね

華丸:インターネットで会話できるぐらいなのに、食べ物がないという

アナ:

ムハンマドさんは、子どもたちに十分食べ物があげられないというのが

父親としては辛いと話していました

メール:

幼い頃よく祖母から 戦争の話を聞いていましたが、そのほとんどが食べる事についてでした

80代後半になっても、とにかく食べることが大好きな人で

幸せそうに食べていた祖母の口癖は「もったいない」でした

食べることが本当に大変な時代に生き抜いていたんだなと思いました

食べることが当たり前すぎて、心から感謝することがなかなかない時代ですが

祖母のような気持ちをもって食事したいと思います

真理さん:

ご飯粒ひとつも絶対残せないですよ

なんとしてでも、もう1回思い出して欲しいと思いますね

世界のいろんなところで、ご飯を残したり、過食とかを、もう1回考えて欲しいと思います

【ブログ内関連記事】

日本の中のシリア@あさイチ

日本の中のシリア@あさイチ 外国人に聞く「戦争」@あさイチ

外国人に聞く「戦争」@あさイチ topics~シリアの内戦~アレッポせっけん、刺繍との絆@あさイチ ほか

topics~シリアの内戦~アレッポせっけん、刺繍との絆@あさイチ ほか 『ありあまるごちそう』(2005)

『ありあまるごちそう』(2005) 初めて鶏をさばいて食べた日@ビッグイシュー

初めて鶏をさばいて食べた日@ビッグイシュー