■『NHKテレビテキスト 知楽遊学シリーズ 植村直己』

日本放送出版協会/編集

著者:野口健

8月は植村直己さん、9月は星野道夫さんを特集している。

【ブログ内関連記事】

『植村直己 エベレストから極点までをかけぬけた冒険家』(小学館)

『植村直己 エベレストから極点までをかけぬけた冒険家』(小学館)

植村冒険館「メモリアル展示~山頂に残された旗」

植村冒険館「メモリアル展示~山頂に残された旗」

いろんな山の名前にそれぞれ由来があるのが面白い。先住民族がつけたのかなぁ?

エベレスト:インド測量局の初代長官の意。チベットでは「チョモランマ(大地の母神)」、ネパールでは「サガルマータ(世界の頂上)」と呼ぶ。

エベレスト:インド測量局の初代長官の意。チベットでは「チョモランマ(大地の母神)」、ネパールでは「サガルマータ(世界の頂上)」と呼ぶ。

モンブラン:「白い山」の意。

モンブラン:「白い山」の意。

キリマンジャロ:「白く輝く山」の意。

キリマンジャロ:「白く輝く山」の意。

アコンカグア:「岩の番人」の意。

アコンカグア:「岩の番人」の意。

マッキンリー:アメリカ第25代大統領の名にちなむ。

マッキンリー:アメリカ第25代大統領の名にちなむ。

チョー・オユー:「トルコ玉の神」の意。

チョー・オユー:「トルコ玉の神」の意。

【内容抜粋メモ】

【8月 植村直己 笑顔の冒険家~野口健(アルピニスト)】

北極点到達/このパスポートから世界への冒険の扉が開いた

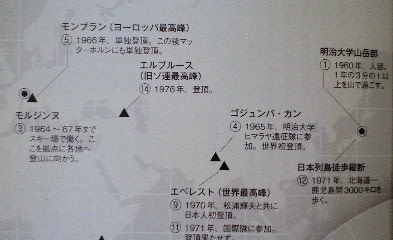

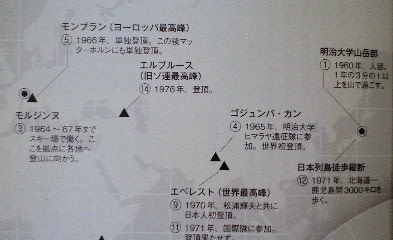

植村直己の足跡

植村直己の足跡

僕の人生を変えてくれた一冊の本~『青春を山に賭けて』植村直己著

僕の人生を変えてくれた一冊の本~『青春を山に賭けて』植村直己著

今思うのは、厳しいようだが、夢をもって挑戦したことで、得るものもあれば、失うものもある、ということ。

夢をもったがゆえに苦しむことがある。トータルで考えて、得るもののほうが大きいと思っているから僕は挑戦している。

第1回 “どんぐり”からの脱却

停学中に出会った『青春を山に賭けて』

停学中に出会った『青春を山に賭けて』

当時の僕はとにかく「劣等感」の塊だった。日本人の父と、エジプト人の母を持ち、

幼少の頃は「ガイジン」と言われてイジメられたし、勉強はまるでダメ。

両親の離婚、優秀な兄への引け目から自信が持てず、悶々としていたある日、先輩を殴って1カ月の停学処分になった

父の勧めもあって一人旅に出た。その度の途中の本屋でふと手にとったのが『青春を山に賭けて』。

その後、映画『植村直己物語』を観たり、『マッキンリーに死す』などを読んで、

深く知れば知るほど「この人は僕とどこか似た部分がある」と確信した。

僕にもできるかもしれない

僕にもできるかもしれない

劣等感を抱えた若者が、いきなり4万円だけ持って海外に飛び出して、ついには夢を実現してしまう。

「僕も特別な才能なんてないけど、こつこつ地道に努力しさえすれば、なにかを成し遂げることができるんじゃないか」と思い始めた。

これは今でも植村さんの反則技だと思っているんですが、あの本は大変なことをさらっと書いている。

世界五大陸の最高峰を登ったんだから、本当は生きるか死ぬかのギリギリの選択を迫られたりしたはずなのに、

けろっとしたタッチで書いているので、辛さがそれほど深刻には伝わってこない。

その後、何年かして僕も実際にエベレストに登った時「植村さん、もっと本当のことを書いておいてくれよ!」と思った

明治大学山岳部の合宿。右端が植村さん

モンブランに登りたい!

モンブランに登りたい!

高校には山岳部がないから、片っ端から電話をかけて、入会させてくれる登山会を探したが、

僕が高校一年だと告げると「責任が持てないから」と断られた。

なんとか入会できた登山会で、最初に出かけたのは、真冬の富士山。

初めて登った山が、富士山8合目の雪上訓練で、強烈な体験になった。

その後、その主催者から「来年はモンブランに登る」という話を聞き、お願いしたら当然「ノー」。

「それなら一人で登ります!」など無茶なことを言って、結局、参加させてもらった。

モンブランはヨーロッパ大陸の最高峰だから、落ちこぼれの僕が制覇すれば、学校の連中が少しは認めてくれるのではないか。

モンブランに登り、翌年はキリマンジャロにも成功して、帰ると、学校のみんなの態度がガラリと変わった。

「野口といえば山登り」というカラーができたことで理解を示してくれた。

ますます山の魅力にハマって、最年少で世界最高峰を全制覇する目標を抱いた。

劣等感がすべての冒険の始まりだった

劣等感がすべての冒険の始まりだった

植村さんと僕が似ていると感じたのは「劣等感が強かった」という部分だが、

それこそが、植村さんの登山や冒険の原動力になっていた。

1960年代は学生運動が盛んで、若者の間では登山ブームが起こっていた。

植村さんはつねに「兄弟の中で自分だけ大学に行って申し訳ない」という気持ちを抱いていた。

もちろん功名心もあっただろうが、劣等感と訣別し、自分の人生を肯定するために、どうしても旅に出ずにはいられなかったのではないか。

「私を外国の山へ駆り立ててくれたのは、同僚の小林正尚だった。

彼は夏山行の後、アラスカで氷河の山を楽しんだという話す様子は羨ましく、ライバル意識を燃え立たせた

就職なんてどうでもいい。せめて一度でも外国の山に登りたかった。それがもっとも幸せな道だと思った」

小林さんに対する対抗意識、なにより、そんな風に思ってしまう自分の劣等感から解放されたいと考えたんだと思う。

粘り強さが冒険を成功に導いた

粘り強さが冒険を成功に導いた

1964年、「海外渡航自由化」となったが、英語も苦手で、資金もなく、渡米の際は一番運賃の安い(約10万円)

移民船「あるぜんちな丸」に乗って(星野さんと同じだ/驚)所持金は4万円

植村さんはいい意味で本当にしつこい。どんな苦難に直面しても絶対に諦めない強さを持っていた。

そうして前進しなければ自分を失いかねないギリギリの状態だったと思う。

カリフォルニアのぶどう畑で資金を稼ぐが、不法就労で連行される。23歳

地道な努力が運を引き寄せた

地道な努力が運を引き寄せた

山岳部でも、毎朝9kmの山道をひたすら駆け回った。

「こんなに努力したんだから認めてくれ」じゃなく、見返りを求めず、自分が納得するまで黙々と努力する。

ゴジュンバ・カン初登頂。1965年。24歳

植村直己がみんなに愛される理由

植村直己がみんなに愛される理由

登山家や冒険家は本来、「俺が、俺が」という我の強い性格が多い。そうでなければ務まらない。

植村さんには「俺が」という気持ちはあっても、オブラートに包むのがうまかった。

人に見せるべきではないという気持ちがあったと思う。

こうした控えめで謙虚な人柄だったから、みんなに愛され、信頼され、ひいてはさらなる運を引き寄せたと思う。

第2回 エベレスト日本人初登頂

郷に入れば郷に従え

郷に入れば郷に従え

植村さんは、冒険前には必ず、現地に長期滞在し、住民たちの生活に深く入り込み、異文化を丸ごと吸収していた。

南極横断の際もグリーンランドのイヌイットの集落で過ごした。

『極北に駆ける』には、ママットという生肉を必死に食べたことが書かれている。

「現地の人と同じものを食べること=相手の文化を受け入れること」

僕も19歳で初めてヒマラヤのシェルパの村を訪ねた時「チベッタンティー」というお茶を出してくれて

紅茶に独特の臭いがあるチーズとバターと塩水を入れたもので、胃液と紅茶が混ざったような味

「チベッタンティー」にもちゃんと理由がある。

ヒマラヤのアップダウンの激しい地形を歩くと汗 をかき、体力も消耗する。失われた塩分やカロリー補給のためにある。

をかき、体力も消耗する。失われた塩分やカロリー補給のためにある。

標高が高いとおしっこをいっぱいしなくちゃいけないが、お茶を飲めばたくさん出る。

生肉は、野菜など手に入りにくい極寒地では、ビタミン不足による壊血病を予防できる。

厳しい自然の中で暮らす人々が長い時間をかけて得た知恵の重要性を植村さんは分かっていた。

「食事と排泄は現地の人と同じにやる」ということも書いてある。

極北では、排泄は大変な行為。当時イヌイットの家では、トイレは部屋の中のバケツだった

冒険中は、マイナス50度の中でお尻を出せば、針に刺されるような痛みがして、ズボンをあげる時は硬直して動けない。

ナオミは俺たちと一緒だった

ナオミは俺たちと一緒だった

今でもヒマラヤ周辺に行くと、現地の人から「おまえは日本人か? ナオミを知ってるか?」と声をかけられる。

「どんな人でしたか?」と聞くと「ナオミは俺たちと一緒だった 」と話してくれた。

」と話してくれた。

植村さんはシェルパと生活を共にし、使用人としてではなく、仲間の一人として接していたという。

2009年、僕の知り合いのシェルパが、ヨーロッパ隊とエベレストに登っている途中の事故で亡くなった。

その時、カトマンズの旅行代理店にこんな電話があった

「一人死んじゃったから、新しいシェルパをすぐ送れ」

ひどい話です。シェルパの家族は一家の大黒柱を失って、こんな無念なことはない。

今でさえこうだから、植村さんの時代はもっと酷かったはず。

人間、植村直己の魅力

人間、植村直己の魅力

ある時、民家に泊めてもらった時、そこのおじいさんの手の指が一本もないことに気づいた。

「1981年の冬のエベレストで失った」。植村隊だとすぐに分かった。彼は微笑みながら嬉しそうに話してくれた。

「俺は指を失ったけど、ナオミはとても優しかった。何回もネパールに来て医者に連れていってくれた。

他の連中は我々を単なる移動の道具として使ったが、ナオミだけは人間として扱ってくれた。

指は失ったが、これを見るとナオミを思いだすんだ」

世の中には、8000m級の山を無酸素で登ったラインホルト・メスナーなど植村さんより難しい山に登っている登山家はたくさんいる。

記録は時代とともにどんどん塗り替えられていくが、いまだあれだけ地元の人に愛されている登山家は植村さんしかいない。

1970年のエベレスト日本人初登頂

1970年のエベレスト日本人初登頂

植村さんは単独での冒険が特徴だが、この世には単独では登れない山が存在する。

「私にとって良い山とは、ひとつの極限を意味している」

アイスフォールにハシゴを渡す

エベレストは想像以上に難しい山です。

まず「アイスフォール」という氷の巨大な柱がそそり立つ難所があり、ハシゴを渡して越えなきゃならない。

植村さんが登った時も、氷が崩壊して、他のスキー隊のシェルパが6人亡くなっている。

植村さんが内心、ライバルと思っていた成田潔思隊員も亡くなった。

植村さんは、松浦隊員と第一次アタック隊に選ばれる。

当時の山岳部では後輩が先を行き、いざという時は先輩が後ろから支える習わしがあったが、

頂上まであと10mというところで、植村さんは「先輩、お先にどうぞ」と先を譲った。

結局、2人で肩を組むように頂上に立った。

植村さんはザックいっぱいに石を拾い、「みなさんのおかげで登頂できました」と持ち帰った。

植村さんの明大山岳部時代の仲間で交通事故で亡くなった小林正尚さんの写真をエベレストの頂上に埋めた話も美談として伝わっている。

エベレストの山頂はまさに極限状態。そんな中で石を持ち帰ろうという発想自体、僕には浮かびません。

下りは登りよりラクだと思われるでしょうが、実は山は下りのほうが肉体的・精神的にも圧倒的に苦しい。

実際、エベレストでの死亡事故も下山中に多い。

史上6番目、日本人初のエベレスト登頂。1970年。29歳

2度のエベレスト登頂失敗

2度のエベレスト登頂失敗

2度、チームでのエベレスト登山を経験して、登山隊にいると、どうしても人に気を遣う自分に疲れることに気づき、

植村さんは、これ以降、単独で南極点を目指すという水平の冒険へとシフトしていくことになる。

しかし、9年後の1980年、またエベレストに帰ってくる。

3度目は自らが隊を率いた、未踏の厳冬期登頂。

「山では絶対に死んではならない」というのが口癖だった植村さん。この登山で、隊員の竹中昇さんが不慮の事故で亡くなってしまう。

息を引き取ったのは植村さんの腕の中。植村さんは何十回も人工呼吸をしたが帰らぬ人となってしまった。

極限状態では、人は淡々としてしまう。そうしないと自分に疲れてしまうんです。

僕も山で人が死ぬのを見ましたが、正直、その時は「あ、死んでしまった」という気持ちしか湧かなかった。

それはたぶん人が生きるための防衛反応が働くから。感情的になると、エネルギーを消耗して、自分も死の危険に曝されてしまう。

植村さんもおそらくベースキャンプに戻ってから、慙愧の念などが一挙に押し寄せたのではないかと思う。

新たなる夢、南極へ

新たなる夢、南極へ

マイナス40度の中、北極点を目指す/北極点にて

グリーンランドではイヌイットのイヌートソア夫妻の養子に/1984年、厳冬期マッキンリー単独登頂成功後に発見されたフィルムを現像した写真

「冒険家に必要なのは、臆病者であること。

大きな目標に向かうには何年もかけて周到に準備をし、装備にも工夫を凝らした。

極地での冒険には、まずその土地の人の生活になじみ、知恵を学ぶことから始めた」(植村

「山といえばエベレスト」と考えていた植村さんにとって、エベレストはとても魅力的である、

と同時に「地球上第三の極点」と位置づける厳しい山だった。

「山は自分のために登るものだと思う。誰からも左右されない単独行であれば、すべてが自分にかえってくる。喜びも、危険も」

登山家、冒険家には逃れられない業のようなものがある。大変な思いをして頂上に着いても、その時点でもう次のことを考えているんです。

次の目標がないと生きている実感がない。やっかいですが、それが登山家、冒険家という生き物なんです。

第3回 北極 単独行

水平の冒険へと向かった理由

水平の冒険へと向かった理由

植村さんが冒険を垂直から水平に移行したのには、いくつかの理由が考えられる。

1つは自分は困難な「岩壁登攀(がんぺきとうはん)」に向いていないと気づいたこと。

植村さんは、南極への準備に入る前にグランド・ジョラス北壁(アイガー、マッターホルンとともにアルプス三大北壁)、エベレスト南西壁に挑んでいる。

グランド・ジョラス北壁は、岩壁登攀のエキスパート小西政継さんに本格的なクライミングテクニックを教わった。

なんとか登って生還したが、小西さんは凍傷で両足指10本、左手小指を失った(両足指10本って・・・

妻の公子さんの存在

妻の公子さんの存在

もう1つの理由として考えられるのは、結婚して家庭をもったこと。

1973年、当時住んでいた東京・板橋区の下宿の近くにあるトンカツ屋で、野崎公子さんと知り合い、翌年、結婚。

プロポーズは「山はもうやらないから結婚してください」w

妻にも気を遣った植村さんですが、妻の前では本心を隠せず、子どもっぽい面も見せていたようです。

夫妻の食卓。雑誌の企画で。1983年。42歳

極地での暮らし方を学ぶ

極地での暮らし方を学ぶ

まずは、南極大陸横断と同じ距離3000kmを体感するため、北海道稚内~鹿児島までを歩く日本列島横断の旅。

途中で泥棒と間違われて警察に連れて行かれたり、実家に寄って母親から「なにしとるんじゃ」と呆れられたり(w

52日間かけて1971年10月20日にゴールした。

日本横断歩行。1971年。31歳

1972年。グリーンランド最北端のシオラパルクという村に行き、10ヶ月滞在して、

イヌイットから犬ぞりの扱い方 、釣り

、釣り 、狩りなど極寒地での暮らし方を学ぶ。『極北に駆ける』

、狩りなど極寒地での暮らし方を学ぶ。『極北に駆ける』

おそらく植村さんは、日本のような近代化された社会より、狩りや農業などを生業にする大自然のほうが肌に合っているんでしょうね。

植村さんは、世話になった夫婦の養子に迎えられた。

極北において犬ぞりは重要な交通手段の1つで、犬はペットではなく労働犬です。

甘く接すれば自分の命が危うくなる。言い聞かせるためには本気でムチで殴り、弱い犬は殺して毛皮にするのが当然だが 、

、

「頭で理解しても自分は最後まで同じように犬を扱えなかった」と講演で述懐している。

腕試しに無人地帯も含むグリーンランド西海岸3000km犬ぞり単独往復行に臨んだ。

無事戻った植村さんは「ジャパニ・エスキモー」と呼び名をもらって賞賛された。

北極圏1万2000キロの旅

北極圏1万2000キロの旅

自ら設計した極地用テントの中で。1978年。37歳

1974年、北極圏1万2000km犬ぞり単独行に挑戦。ゴールには公子さんの姿もあった。

後の講演で「私にとって本当に苦労、満足を感じたのは最初の無銭旅行の旅であります」と語っているように、

海外放浪時代が原点だった。

北極点到達への道のり

北極点到達への道のり

1978年、世界初の犬ぞり単独行での北極点到達という偉業を成し遂げ、

さらに前人未到のグリーンランド内陸氷床3000kmを犬ぞりで走破。世界の評価は不動となる。

しかし、これまでの自己完結的なスタイルと違い、この冒険は「社会的責任」が生じていた。

北極点到達には大金が必要。途中で飛行機 による食糧補給も必要。それで世間に募金による資金集めをした。

による食糧補給も必要。それで世間に募金による資金集めをした。

「自分の夢のために人様からお金を集めて、私は泥棒のような人間です。本当に申し訳ありません、申し訳ありません・・・」(後援会や壮行会での挨拶

今では、スポンサーから資金を集めて冒険に出るのは当然だが、植村さんの時代はそうではなかった。

スポーツなどに純粋なアマチュア精神を重んじる当時の日本人は「プロの冒険家」を認めたがらなかったんだと思う。

それゆえ、植村さんに対する世間の風当たりも非常に強かった。

「私のことを探検家、冒険家、登山家と言う方がいらっしゃいますが、自分で何々家と思ってやったことは一度もございません。

敢えて言えば、放浪家と言ってもらったほうがもっとぴったりしております」(1979年講演

プロとアマの二面性

プロとアマの二面性

北極の乱氷帯を進む。1978年。37歳

植村さんのやっていることはプロなのに、心は純粋なアマチュア精神を残していた。

だからこそ批判や中傷をすべて受け止めて、一人で苦悩を背負ってしまった。

プロは、冒険を商品だと割り切るくらいでないとやっていけない。

冒険家とスポンサーはお互いのメリットを考慮して成立しているから、これをズルい、と思ってはいけないんです。

私は今はウェアにスポンサーのワッペンが付けば付くだけ「死ぬ自由がなくなる」と考えています。

悪天候で、進もうと思えば一か八か行っちまおうと思う気持ちが出る。こういう時、死ぬ確率は高い。

その時、ワッペンが多いほどブレーキになる。

でも植村さんはプロにはなりきれなかった。

北極点到達の時も単独行と言いながら、人々の期待や重圧を背負って、がんじがらめの状態だったはず。

偶然、同時期に日本からもう1つの犬ぞり隊が北極点に向かっていた。

隊員のほか、イヌイット11人、訓練された犬150頭を抱える大所帯の日本大学の遠征隊。

単独で寄せ集めの犬を15頭だけの植村さんは、わずかの差で先を越されて

ゴール後の無銭基地で「くやしいな~」とつぶやいた声が残っているそうです。

第4回 成功も失敗も越えて

見果てぬ夢、南極大陸単独横断

見果てぬ夢、南極大陸単独横断

1982年2月、南極に向かい、アルゼンチンからの支援をようやく得た矢先「フォークランド紛争」が勃発

1年待ったが、1983年に帰国。

結局、南極大陸犬ぞり単独横断と、南極最高峰のビンソン・マシフ登頂の夢は果されなかった。

当時40代といえば「そろそろ年齢的に限界だろう」と考えられた時代だった。

これらをひと言で言えば「失敗」「断念」となるが、その背景いにはいろんな事情があったでしょう。

僕の場合は、2度続けてエベレスト登頂に失敗した時。

その時、無理をしていった隊員は凍傷で指の大半を失ったが、僕は無傷で生還したから、自分ではそれほど大きな失敗とは思っていなかった。

しかし、帰国した途端「野口、2度目のエベレスト登頂にも失敗 」と一斉に叩かれた。

」と一斉に叩かれた。

「ついに7大陸最高峰の最年少登頂記録樹立なるか 」と期待されていたから、その変わり様に驚かされた。

」と期待されていたから、その変わり様に驚かされた。

夢を追う者が背負うもの

夢を追う者が背負うもの

僕は小中学校での講演に呼ばれて「夢を持って生きていくことの素晴らしさを、子どもたちに伝えてください」と頼まれる。

たしかにそれは素晴らしいが、でも、夢を持ち続けた人が100%幸せかと言われると、そうでもない気がする。

オリンピックを見ても分かるはず。皆の期待を背負って大会に出場するのは誇らしいが、同時にプレッシャーもかかる。

勝てばいいけど、負けて帰ればボロくそに言われるわけです。

「夢を持ってしまったがゆえの苦しみ」は、たしかに存在する。

北極点到達後の植村さんさんは、イギリスのスポーツ団体から「バラー・イン・スポーツ賞」を贈られたり(こういうのは必ず絡むねイギリスw

「ナショナル・ジオグラフィック」誌の表紙を飾ったりしたが、南極大陸単独横断を断念して帰国した植村さんはかなり落ち込んでいた。

野外学校設立を夢見て渡米

野外学校設立を夢見て渡米

植村さんは、もう1つの夢に向けて歩みはじめる。1983年に訪れた帯広で野外学校を開きたいと語るも、

「戸塚ヨットスクール事件」が起き、「一方的に生徒を強制するのでなく、自主性を引き出すやり方はないか」と教育分野にも興味を抱く。

2ヶ月後、アメリカのミネソタにある「アウトワード・バウンド・スクール」(1989年、長野県子谷村にも開校/驚)という野外学校を目指して渡米。

そこでアシスタント・インストラクターとして犬ぞりの指導をした。

「僕らが子どもの頃、目に映る世界はみな新鮮ですべてが新しかった。しかし、大人になると疲れて夢を諦めてしまう。

美しいものを見るためには子どもの頃の純粋なココロを持ち続けることが大切なんだ。

いいかい、君たちはやろうと思えば何でもできるんだ。僕と別れた後もそのことを思い出してほしい」(植村

雪洞に残された最後の日記

雪洞に残された最後の日記

1984年1月、植村さんは最後の〔誰もやったことがない冒険」となった厳冬期マッキンリー登山に向かう。

植村さんはテントを持たずに「雪洞」を掘りながら登るスタイルをとった。

単独登山で、風の強い山ではテントより雪洞のほうが、かえって安全な場合も多い。

標高5200mの最上部の雪洞には、植村さんが愛用していた装備が残されており、捜索隊によって発見されている。

その下の雪洞には、記録魔だった植村さんの登山日記も残されていた。

僕はそれを読んで、植村さんらしくない違和感を覚えた。

植村さんは自分のことを「私は人一倍、臆病者です」と語っていた。

僕が一番気になったのは、日記の最後に書かれた「何が何でもマッキンレー登るぞ」という言葉。

登山では体力、気力のほかに、判断力が求められる。

突っ込むか、突っ込まないかの判断は非常に難しい。微妙なケースに直面するほうが多いんです。

「何が何でもマッキンレー登るぞ」の下に、ピンッと跳ね上がるような線が書かれている。

そこには登頂への意気込みと同時に「俺はまだ南極を諦めないぞ」という植村さん流のしつこさを感じます。

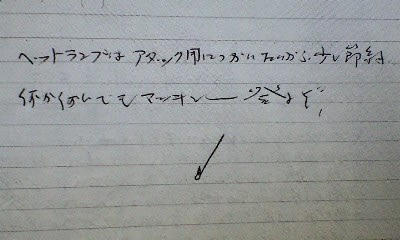

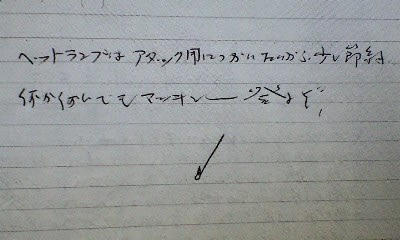

日記

マッキンリーへ追悼の旅

マッキンリーへ追悼の旅

僕にとってマッキンリーは「植村さんの山」。自分も登った際、途中で植村さんと山登りをやってきた小西政継さんに出会った。

小西さんは、植村さんに会いに訪れていて「会いに来たよ。植ちゃん」て山に語りかけるように登っている。

その時、小西さんから「65歳までに8000m峰14座を、すべて登るつもりだ」と聞いて、

「僕もエベレストには登るつもりなので、ぜひご一緒させてください」とお願いした。

1996年。僕がネパールのチョー・オユーに登っている時、小西さんがマナスルに登ると聞き、

「山を下りたらお互いカトマンズで合流して、打ち合わせをしてから翌年エベレストに登りましょう」と話した。

下山した私は、カトマンズで小西さんがマナスル登頂に成功したと聞き、待っていたが、なかなか下りてこないので仕方なく帰国。

帰国した晩のニュースで、小西さんがマナスルで遭難したと知った。

なぜ冒険家は危険に向かうのか?

なぜ冒険家は危険に向かうのか?

「なぜ自分がこんな冒険をやらなければならないのか、よくわからない。

しかし、直感的にわかるのは、もし冒険をやらなければ、おれという人間は無になる。

もともと社会人として一人前になれない自分が、正真正銘の、無意味な存在になってしまう。

だから、やるしかない、前進するしかない」(『文藝春秋デラックス』1979年10月号

植村さんに教わった「諦めずに続けること」を胸に刻んで、ここまでやってこられたことに感謝し、

それを次の世代へ伝えていきたいと思っています。

日本放送出版協会/編集

著者:野口健

8月は植村直己さん、9月は星野道夫さんを特集している。

【ブログ内関連記事】

『植村直己 エベレストから極点までをかけぬけた冒険家』(小学館)

『植村直己 エベレストから極点までをかけぬけた冒険家』(小学館) 植村冒険館「メモリアル展示~山頂に残された旗」

植村冒険館「メモリアル展示~山頂に残された旗」いろんな山の名前にそれぞれ由来があるのが面白い。先住民族がつけたのかなぁ?

エベレスト:インド測量局の初代長官の意。チベットでは「チョモランマ(大地の母神)」、ネパールでは「サガルマータ(世界の頂上)」と呼ぶ。

エベレスト:インド測量局の初代長官の意。チベットでは「チョモランマ(大地の母神)」、ネパールでは「サガルマータ(世界の頂上)」と呼ぶ。 モンブラン:「白い山」の意。

モンブラン:「白い山」の意。 キリマンジャロ:「白く輝く山」の意。

キリマンジャロ:「白く輝く山」の意。 アコンカグア:「岩の番人」の意。

アコンカグア:「岩の番人」の意。 マッキンリー:アメリカ第25代大統領の名にちなむ。

マッキンリー:アメリカ第25代大統領の名にちなむ。 チョー・オユー:「トルコ玉の神」の意。

チョー・オユー:「トルコ玉の神」の意。【内容抜粋メモ】

【8月 植村直己 笑顔の冒険家~野口健(アルピニスト)】

北極点到達/このパスポートから世界への冒険の扉が開いた

植村直己の足跡

植村直己の足跡

僕の人生を変えてくれた一冊の本~『青春を山に賭けて』植村直己著

僕の人生を変えてくれた一冊の本~『青春を山に賭けて』植村直己著今思うのは、厳しいようだが、夢をもって挑戦したことで、得るものもあれば、失うものもある、ということ。

夢をもったがゆえに苦しむことがある。トータルで考えて、得るもののほうが大きいと思っているから僕は挑戦している。

第1回 “どんぐり”からの脱却

停学中に出会った『青春を山に賭けて』

停学中に出会った『青春を山に賭けて』当時の僕はとにかく「劣等感」の塊だった。日本人の父と、エジプト人の母を持ち、

幼少の頃は「ガイジン」と言われてイジメられたし、勉強はまるでダメ。

両親の離婚、優秀な兄への引け目から自信が持てず、悶々としていたある日、先輩を殴って1カ月の停学処分になった

父の勧めもあって一人旅に出た。その度の途中の本屋でふと手にとったのが『青春を山に賭けて』。

その後、映画『植村直己物語』を観たり、『マッキンリーに死す』などを読んで、

深く知れば知るほど「この人は僕とどこか似た部分がある」と確信した。

僕にもできるかもしれない

僕にもできるかもしれない劣等感を抱えた若者が、いきなり4万円だけ持って海外に飛び出して、ついには夢を実現してしまう。

「僕も特別な才能なんてないけど、こつこつ地道に努力しさえすれば、なにかを成し遂げることができるんじゃないか」と思い始めた。

これは今でも植村さんの反則技だと思っているんですが、あの本は大変なことをさらっと書いている。

世界五大陸の最高峰を登ったんだから、本当は生きるか死ぬかのギリギリの選択を迫られたりしたはずなのに、

けろっとしたタッチで書いているので、辛さがそれほど深刻には伝わってこない。

その後、何年かして僕も実際にエベレストに登った時「植村さん、もっと本当のことを書いておいてくれよ!」と思った

明治大学山岳部の合宿。右端が植村さん

モンブランに登りたい!

モンブランに登りたい!高校には山岳部がないから、片っ端から電話をかけて、入会させてくれる登山会を探したが、

僕が高校一年だと告げると「責任が持てないから」と断られた。

なんとか入会できた登山会で、最初に出かけたのは、真冬の富士山。

初めて登った山が、富士山8合目の雪上訓練で、強烈な体験になった。

その後、その主催者から「来年はモンブランに登る」という話を聞き、お願いしたら当然「ノー」。

「それなら一人で登ります!」など無茶なことを言って、結局、参加させてもらった。

モンブランはヨーロッパ大陸の最高峰だから、落ちこぼれの僕が制覇すれば、学校の連中が少しは認めてくれるのではないか。

モンブランに登り、翌年はキリマンジャロにも成功して、帰ると、学校のみんなの態度がガラリと変わった。

「野口といえば山登り」というカラーができたことで理解を示してくれた。

ますます山の魅力にハマって、最年少で世界最高峰を全制覇する目標を抱いた。

劣等感がすべての冒険の始まりだった

劣等感がすべての冒険の始まりだった植村さんと僕が似ていると感じたのは「劣等感が強かった」という部分だが、

それこそが、植村さんの登山や冒険の原動力になっていた。

1960年代は学生運動が盛んで、若者の間では登山ブームが起こっていた。

植村さんはつねに「兄弟の中で自分だけ大学に行って申し訳ない」という気持ちを抱いていた。

もちろん功名心もあっただろうが、劣等感と訣別し、自分の人生を肯定するために、どうしても旅に出ずにはいられなかったのではないか。

「私を外国の山へ駆り立ててくれたのは、同僚の小林正尚だった。

彼は夏山行の後、アラスカで氷河の山を楽しんだという話す様子は羨ましく、ライバル意識を燃え立たせた

就職なんてどうでもいい。せめて一度でも外国の山に登りたかった。それがもっとも幸せな道だと思った」

小林さんに対する対抗意識、なにより、そんな風に思ってしまう自分の劣等感から解放されたいと考えたんだと思う。

粘り強さが冒険を成功に導いた

粘り強さが冒険を成功に導いた1964年、「海外渡航自由化」となったが、英語も苦手で、資金もなく、渡米の際は一番運賃の安い(約10万円)

移民船「あるぜんちな丸」に乗って(星野さんと同じだ/驚)所持金は4万円

植村さんはいい意味で本当にしつこい。どんな苦難に直面しても絶対に諦めない強さを持っていた。

そうして前進しなければ自分を失いかねないギリギリの状態だったと思う。

カリフォルニアのぶどう畑で資金を稼ぐが、不法就労で連行される。23歳

地道な努力が運を引き寄せた

地道な努力が運を引き寄せた山岳部でも、毎朝9kmの山道をひたすら駆け回った。

「こんなに努力したんだから認めてくれ」じゃなく、見返りを求めず、自分が納得するまで黙々と努力する。

ゴジュンバ・カン初登頂。1965年。24歳

植村直己がみんなに愛される理由

植村直己がみんなに愛される理由登山家や冒険家は本来、「俺が、俺が」という我の強い性格が多い。そうでなければ務まらない。

植村さんには「俺が」という気持ちはあっても、オブラートに包むのがうまかった。

人に見せるべきではないという気持ちがあったと思う。

こうした控えめで謙虚な人柄だったから、みんなに愛され、信頼され、ひいてはさらなる運を引き寄せたと思う。

第2回 エベレスト日本人初登頂

郷に入れば郷に従え

郷に入れば郷に従え植村さんは、冒険前には必ず、現地に長期滞在し、住民たちの生活に深く入り込み、異文化を丸ごと吸収していた。

南極横断の際もグリーンランドのイヌイットの集落で過ごした。

『極北に駆ける』には、ママットという生肉を必死に食べたことが書かれている。

「現地の人と同じものを食べること=相手の文化を受け入れること」

僕も19歳で初めてヒマラヤのシェルパの村を訪ねた時「チベッタンティー」というお茶を出してくれて

紅茶に独特の臭いがあるチーズとバターと塩水を入れたもので、胃液と紅茶が混ざったような味

「チベッタンティー」にもちゃんと理由がある。

ヒマラヤのアップダウンの激しい地形を歩くと汗

をかき、体力も消耗する。失われた塩分やカロリー補給のためにある。

をかき、体力も消耗する。失われた塩分やカロリー補給のためにある。標高が高いとおしっこをいっぱいしなくちゃいけないが、お茶を飲めばたくさん出る。

生肉は、野菜など手に入りにくい極寒地では、ビタミン不足による壊血病を予防できる。

厳しい自然の中で暮らす人々が長い時間をかけて得た知恵の重要性を植村さんは分かっていた。

「食事と排泄は現地の人と同じにやる」ということも書いてある。

極北では、排泄は大変な行為。当時イヌイットの家では、トイレは部屋の中のバケツだった

冒険中は、マイナス50度の中でお尻を出せば、針に刺されるような痛みがして、ズボンをあげる時は硬直して動けない。

ナオミは俺たちと一緒だった

ナオミは俺たちと一緒だった今でもヒマラヤ周辺に行くと、現地の人から「おまえは日本人か? ナオミを知ってるか?」と声をかけられる。

「どんな人でしたか?」と聞くと「ナオミは俺たちと一緒だった

」と話してくれた。

」と話してくれた。植村さんはシェルパと生活を共にし、使用人としてではなく、仲間の一人として接していたという。

2009年、僕の知り合いのシェルパが、ヨーロッパ隊とエベレストに登っている途中の事故で亡くなった。

その時、カトマンズの旅行代理店にこんな電話があった

「一人死んじゃったから、新しいシェルパをすぐ送れ」

ひどい話です。シェルパの家族は一家の大黒柱を失って、こんな無念なことはない。

今でさえこうだから、植村さんの時代はもっと酷かったはず。

人間、植村直己の魅力

人間、植村直己の魅力ある時、民家に泊めてもらった時、そこのおじいさんの手の指が一本もないことに気づいた。

「1981年の冬のエベレストで失った」。植村隊だとすぐに分かった。彼は微笑みながら嬉しそうに話してくれた。

「俺は指を失ったけど、ナオミはとても優しかった。何回もネパールに来て医者に連れていってくれた。

他の連中は我々を単なる移動の道具として使ったが、ナオミだけは人間として扱ってくれた。

指は失ったが、これを見るとナオミを思いだすんだ」

世の中には、8000m級の山を無酸素で登ったラインホルト・メスナーなど植村さんより難しい山に登っている登山家はたくさんいる。

記録は時代とともにどんどん塗り替えられていくが、いまだあれだけ地元の人に愛されている登山家は植村さんしかいない。

1970年のエベレスト日本人初登頂

1970年のエベレスト日本人初登頂植村さんは単独での冒険が特徴だが、この世には単独では登れない山が存在する。

「私にとって良い山とは、ひとつの極限を意味している」

アイスフォールにハシゴを渡す

エベレストは想像以上に難しい山です。

まず「アイスフォール」という氷の巨大な柱がそそり立つ難所があり、ハシゴを渡して越えなきゃならない。

植村さんが登った時も、氷が崩壊して、他のスキー隊のシェルパが6人亡くなっている。

植村さんが内心、ライバルと思っていた成田潔思隊員も亡くなった。

植村さんは、松浦隊員と第一次アタック隊に選ばれる。

当時の山岳部では後輩が先を行き、いざという時は先輩が後ろから支える習わしがあったが、

頂上まであと10mというところで、植村さんは「先輩、お先にどうぞ」と先を譲った。

結局、2人で肩を組むように頂上に立った。

植村さんはザックいっぱいに石を拾い、「みなさんのおかげで登頂できました」と持ち帰った。

植村さんの明大山岳部時代の仲間で交通事故で亡くなった小林正尚さんの写真をエベレストの頂上に埋めた話も美談として伝わっている。

エベレストの山頂はまさに極限状態。そんな中で石を持ち帰ろうという発想自体、僕には浮かびません。

下りは登りよりラクだと思われるでしょうが、実は山は下りのほうが肉体的・精神的にも圧倒的に苦しい。

実際、エベレストでの死亡事故も下山中に多い。

史上6番目、日本人初のエベレスト登頂。1970年。29歳

2度のエベレスト登頂失敗

2度のエベレスト登頂失敗2度、チームでのエベレスト登山を経験して、登山隊にいると、どうしても人に気を遣う自分に疲れることに気づき、

植村さんは、これ以降、単独で南極点を目指すという水平の冒険へとシフトしていくことになる。

しかし、9年後の1980年、またエベレストに帰ってくる。

3度目は自らが隊を率いた、未踏の厳冬期登頂。

「山では絶対に死んではならない」というのが口癖だった植村さん。この登山で、隊員の竹中昇さんが不慮の事故で亡くなってしまう。

息を引き取ったのは植村さんの腕の中。植村さんは何十回も人工呼吸をしたが帰らぬ人となってしまった。

極限状態では、人は淡々としてしまう。そうしないと自分に疲れてしまうんです。

僕も山で人が死ぬのを見ましたが、正直、その時は「あ、死んでしまった」という気持ちしか湧かなかった。

それはたぶん人が生きるための防衛反応が働くから。感情的になると、エネルギーを消耗して、自分も死の危険に曝されてしまう。

植村さんもおそらくベースキャンプに戻ってから、慙愧の念などが一挙に押し寄せたのではないかと思う。

新たなる夢、南極へ

新たなる夢、南極へ

マイナス40度の中、北極点を目指す/北極点にて

グリーンランドではイヌイットのイヌートソア夫妻の養子に/1984年、厳冬期マッキンリー単独登頂成功後に発見されたフィルムを現像した写真

「冒険家に必要なのは、臆病者であること。

大きな目標に向かうには何年もかけて周到に準備をし、装備にも工夫を凝らした。

極地での冒険には、まずその土地の人の生活になじみ、知恵を学ぶことから始めた」(植村

「山といえばエベレスト」と考えていた植村さんにとって、エベレストはとても魅力的である、

と同時に「地球上第三の極点」と位置づける厳しい山だった。

「山は自分のために登るものだと思う。誰からも左右されない単独行であれば、すべてが自分にかえってくる。喜びも、危険も」

登山家、冒険家には逃れられない業のようなものがある。大変な思いをして頂上に着いても、その時点でもう次のことを考えているんです。

次の目標がないと生きている実感がない。やっかいですが、それが登山家、冒険家という生き物なんです。

第3回 北極 単独行

水平の冒険へと向かった理由

水平の冒険へと向かった理由植村さんが冒険を垂直から水平に移行したのには、いくつかの理由が考えられる。

1つは自分は困難な「岩壁登攀(がんぺきとうはん)」に向いていないと気づいたこと。

植村さんは、南極への準備に入る前にグランド・ジョラス北壁(アイガー、マッターホルンとともにアルプス三大北壁)、エベレスト南西壁に挑んでいる。

グランド・ジョラス北壁は、岩壁登攀のエキスパート小西政継さんに本格的なクライミングテクニックを教わった。

なんとか登って生還したが、小西さんは凍傷で両足指10本、左手小指を失った(両足指10本って・・・

妻の公子さんの存在

妻の公子さんの存在もう1つの理由として考えられるのは、結婚して家庭をもったこと。

1973年、当時住んでいた東京・板橋区の下宿の近くにあるトンカツ屋で、野崎公子さんと知り合い、翌年、結婚。

プロポーズは「山はもうやらないから結婚してください」w

妻にも気を遣った植村さんですが、妻の前では本心を隠せず、子どもっぽい面も見せていたようです。

夫妻の食卓。雑誌の企画で。1983年。42歳

極地での暮らし方を学ぶ

極地での暮らし方を学ぶまずは、南極大陸横断と同じ距離3000kmを体感するため、北海道稚内~鹿児島までを歩く日本列島横断の旅。

途中で泥棒と間違われて警察に連れて行かれたり、実家に寄って母親から「なにしとるんじゃ」と呆れられたり(w

52日間かけて1971年10月20日にゴールした。

日本横断歩行。1971年。31歳

1972年。グリーンランド最北端のシオラパルクという村に行き、10ヶ月滞在して、

イヌイットから犬ぞりの扱い方

、釣り

、釣り 、狩りなど極寒地での暮らし方を学ぶ。『極北に駆ける』

、狩りなど極寒地での暮らし方を学ぶ。『極北に駆ける』おそらく植村さんは、日本のような近代化された社会より、狩りや農業などを生業にする大自然のほうが肌に合っているんでしょうね。

植村さんは、世話になった夫婦の養子に迎えられた。

極北において犬ぞりは重要な交通手段の1つで、犬はペットではなく労働犬です。

甘く接すれば自分の命が危うくなる。言い聞かせるためには本気でムチで殴り、弱い犬は殺して毛皮にするのが当然だが

、

、「頭で理解しても自分は最後まで同じように犬を扱えなかった」と講演で述懐している。

腕試しに無人地帯も含むグリーンランド西海岸3000km犬ぞり単独往復行に臨んだ。

無事戻った植村さんは「ジャパニ・エスキモー」と呼び名をもらって賞賛された。

北極圏1万2000キロの旅

北極圏1万2000キロの旅

自ら設計した極地用テントの中で。1978年。37歳

1974年、北極圏1万2000km犬ぞり単独行に挑戦。ゴールには公子さんの姿もあった。

後の講演で「私にとって本当に苦労、満足を感じたのは最初の無銭旅行の旅であります」と語っているように、

海外放浪時代が原点だった。

北極点到達への道のり

北極点到達への道のり1978年、世界初の犬ぞり単独行での北極点到達という偉業を成し遂げ、

さらに前人未到のグリーンランド内陸氷床3000kmを犬ぞりで走破。世界の評価は不動となる。

しかし、これまでの自己完結的なスタイルと違い、この冒険は「社会的責任」が生じていた。

北極点到達には大金が必要。途中で飛行機

による食糧補給も必要。それで世間に募金による資金集めをした。

による食糧補給も必要。それで世間に募金による資金集めをした。「自分の夢のために人様からお金を集めて、私は泥棒のような人間です。本当に申し訳ありません、申し訳ありません・・・」(後援会や壮行会での挨拶

今では、スポンサーから資金を集めて冒険に出るのは当然だが、植村さんの時代はそうではなかった。

スポーツなどに純粋なアマチュア精神を重んじる当時の日本人は「プロの冒険家」を認めたがらなかったんだと思う。

それゆえ、植村さんに対する世間の風当たりも非常に強かった。

「私のことを探検家、冒険家、登山家と言う方がいらっしゃいますが、自分で何々家と思ってやったことは一度もございません。

敢えて言えば、放浪家と言ってもらったほうがもっとぴったりしております」(1979年講演

プロとアマの二面性

プロとアマの二面性

北極の乱氷帯を進む。1978年。37歳

植村さんのやっていることはプロなのに、心は純粋なアマチュア精神を残していた。

だからこそ批判や中傷をすべて受け止めて、一人で苦悩を背負ってしまった。

プロは、冒険を商品だと割り切るくらいでないとやっていけない。

冒険家とスポンサーはお互いのメリットを考慮して成立しているから、これをズルい、と思ってはいけないんです。

私は今はウェアにスポンサーのワッペンが付けば付くだけ「死ぬ自由がなくなる」と考えています。

悪天候で、進もうと思えば一か八か行っちまおうと思う気持ちが出る。こういう時、死ぬ確率は高い。

その時、ワッペンが多いほどブレーキになる。

でも植村さんはプロにはなりきれなかった。

北極点到達の時も単独行と言いながら、人々の期待や重圧を背負って、がんじがらめの状態だったはず。

偶然、同時期に日本からもう1つの犬ぞり隊が北極点に向かっていた。

隊員のほか、イヌイット11人、訓練された犬150頭を抱える大所帯の日本大学の遠征隊。

単独で寄せ集めの犬を15頭だけの植村さんは、わずかの差で先を越されて

ゴール後の無銭基地で「くやしいな~」とつぶやいた声が残っているそうです。

第4回 成功も失敗も越えて

見果てぬ夢、南極大陸単独横断

見果てぬ夢、南極大陸単独横断1982年2月、南極に向かい、アルゼンチンからの支援をようやく得た矢先「フォークランド紛争」が勃発

1年待ったが、1983年に帰国。

結局、南極大陸犬ぞり単独横断と、南極最高峰のビンソン・マシフ登頂の夢は果されなかった。

当時40代といえば「そろそろ年齢的に限界だろう」と考えられた時代だった。

これらをひと言で言えば「失敗」「断念」となるが、その背景いにはいろんな事情があったでしょう。

僕の場合は、2度続けてエベレスト登頂に失敗した時。

その時、無理をしていった隊員は凍傷で指の大半を失ったが、僕は無傷で生還したから、自分ではそれほど大きな失敗とは思っていなかった。

しかし、帰国した途端「野口、2度目のエベレスト登頂にも失敗

」と一斉に叩かれた。

」と一斉に叩かれた。「ついに7大陸最高峰の最年少登頂記録樹立なるか

」と期待されていたから、その変わり様に驚かされた。

」と期待されていたから、その変わり様に驚かされた。 夢を追う者が背負うもの

夢を追う者が背負うもの僕は小中学校での講演に呼ばれて「夢を持って生きていくことの素晴らしさを、子どもたちに伝えてください」と頼まれる。

たしかにそれは素晴らしいが、でも、夢を持ち続けた人が100%幸せかと言われると、そうでもない気がする。

オリンピックを見ても分かるはず。皆の期待を背負って大会に出場するのは誇らしいが、同時にプレッシャーもかかる。

勝てばいいけど、負けて帰ればボロくそに言われるわけです。

「夢を持ってしまったがゆえの苦しみ」は、たしかに存在する。

北極点到達後の植村さんさんは、イギリスのスポーツ団体から「バラー・イン・スポーツ賞」を贈られたり(こういうのは必ず絡むねイギリスw

「ナショナル・ジオグラフィック」誌の表紙を飾ったりしたが、南極大陸単独横断を断念して帰国した植村さんはかなり落ち込んでいた。

野外学校設立を夢見て渡米

野外学校設立を夢見て渡米植村さんは、もう1つの夢に向けて歩みはじめる。1983年に訪れた帯広で野外学校を開きたいと語るも、

「戸塚ヨットスクール事件」が起き、「一方的に生徒を強制するのでなく、自主性を引き出すやり方はないか」と教育分野にも興味を抱く。

2ヶ月後、アメリカのミネソタにある「アウトワード・バウンド・スクール」(1989年、長野県子谷村にも開校/驚)という野外学校を目指して渡米。

そこでアシスタント・インストラクターとして犬ぞりの指導をした。

「僕らが子どもの頃、目に映る世界はみな新鮮ですべてが新しかった。しかし、大人になると疲れて夢を諦めてしまう。

美しいものを見るためには子どもの頃の純粋なココロを持ち続けることが大切なんだ。

いいかい、君たちはやろうと思えば何でもできるんだ。僕と別れた後もそのことを思い出してほしい」(植村

雪洞に残された最後の日記

雪洞に残された最後の日記

1984年1月、植村さんは最後の〔誰もやったことがない冒険」となった厳冬期マッキンリー登山に向かう。

植村さんはテントを持たずに「雪洞」を掘りながら登るスタイルをとった。

単独登山で、風の強い山ではテントより雪洞のほうが、かえって安全な場合も多い。

標高5200mの最上部の雪洞には、植村さんが愛用していた装備が残されており、捜索隊によって発見されている。

その下の雪洞には、記録魔だった植村さんの登山日記も残されていた。

僕はそれを読んで、植村さんらしくない違和感を覚えた。

植村さんは自分のことを「私は人一倍、臆病者です」と語っていた。

僕が一番気になったのは、日記の最後に書かれた「何が何でもマッキンレー登るぞ」という言葉。

登山では体力、気力のほかに、判断力が求められる。

突っ込むか、突っ込まないかの判断は非常に難しい。微妙なケースに直面するほうが多いんです。

「何が何でもマッキンレー登るぞ」の下に、ピンッと跳ね上がるような線が書かれている。

そこには登頂への意気込みと同時に「俺はまだ南極を諦めないぞ」という植村さん流のしつこさを感じます。

日記

マッキンリーへ追悼の旅

マッキンリーへ追悼の旅僕にとってマッキンリーは「植村さんの山」。自分も登った際、途中で植村さんと山登りをやってきた小西政継さんに出会った。

小西さんは、植村さんに会いに訪れていて「会いに来たよ。植ちゃん」て山に語りかけるように登っている。

その時、小西さんから「65歳までに8000m峰14座を、すべて登るつもりだ」と聞いて、

「僕もエベレストには登るつもりなので、ぜひご一緒させてください」とお願いした。

1996年。僕がネパールのチョー・オユーに登っている時、小西さんがマナスルに登ると聞き、

「山を下りたらお互いカトマンズで合流して、打ち合わせをしてから翌年エベレストに登りましょう」と話した。

下山した私は、カトマンズで小西さんがマナスル登頂に成功したと聞き、待っていたが、なかなか下りてこないので仕方なく帰国。

帰国した晩のニュースで、小西さんがマナスルで遭難したと知った。

なぜ冒険家は危険に向かうのか?

なぜ冒険家は危険に向かうのか?「なぜ自分がこんな冒険をやらなければならないのか、よくわからない。

しかし、直感的にわかるのは、もし冒険をやらなければ、おれという人間は無になる。

もともと社会人として一人前になれない自分が、正真正銘の、無意味な存在になってしまう。

だから、やるしかない、前進するしかない」(『文藝春秋デラックス』1979年10月号

植村さんに教わった「諦めずに続けること」を胸に刻んで、ここまでやってこられたことに感謝し、

それを次の世代へ伝えていきたいと思っています。

で、彼はアラスカの野生動物。

で、彼はアラスカの野生動物。 、植物写真

、植物写真 、風景写真

、風景写真 などとカテゴリーごとに分けられていた。

などとカテゴリーごとに分けられていた。

をリュックに入れる習慣があった。

をリュックに入れる習慣があった。

に興味があるけど、踏み出せないでいる」と言うと、

に興味があるけど、踏み出せないでいる」と言うと、 と遭遇したことがある。「ベアスプレー(クマ撃退用)」(そんなのがあるんだ/驚)も近くになく、

と遭遇したことがある。「ベアスプレー(クマ撃退用)」(そんなのがあるんだ/驚)も近くになく、

のやりとりを大切にしていた。撮影から戻ると、お風呂

のやりとりを大切にしていた。撮影から戻ると、お風呂 に入って、たまった手紙を読むのを楽しみにしていた。

に入って、たまった手紙を読むのを楽しみにしていた。 の土地を買った時、家の周りは土地が痩せていて岩がゴロゴロした粘土質なので、

の土地を買った時、家の周りは土地が痩せていて岩がゴロゴロした粘土質なので、