おんな城主の城「岩村城」を訪ねて 2023.11.25

今回は二度目の来訪になる「岩村城」天候にも恵まれ、そして、紅葉の残る岩村城を登城

詳しくは下記サイトををどうぞ

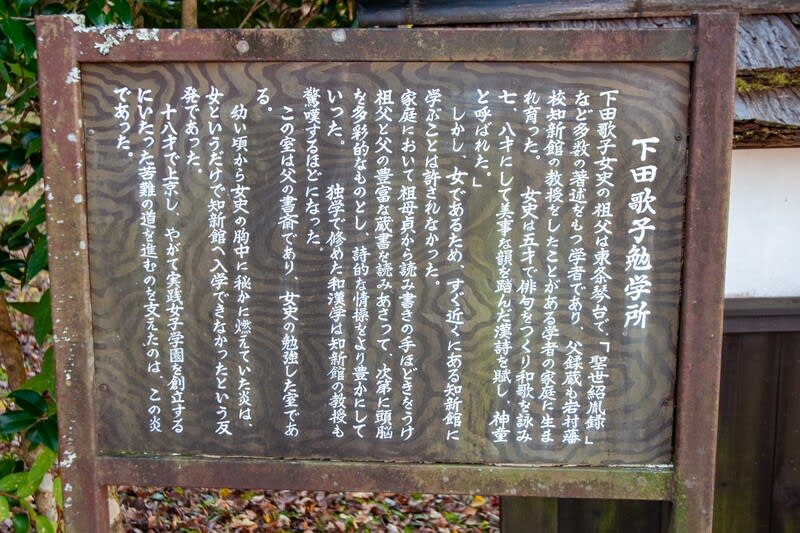

登り始めてすぐに下田歌子勉学所がある。門をくぐるとそこは炎のように燃えていた。

振り返ると御嶽山だろうか雪を頂いた独立峰が目に入る。

藤坂

初門

一直線に登ってきた登城坂(藤坂)は、ここで地形に沿って大きく左に曲がりますが、一度右に曲がるヘアピンカーブとしています。敵が攻めてきたときに一気に登れないようにする工夫で、有事には仮設の門を設ける計画だったとも言われます。

一の門

大手一の門は、登城道(とじょうどう)の最初の門で、櫓門と多門櫓、その両脇の曲輪により厳重に守られています。単純な平入りの門ですが、その弱点を補うために門の前面に石塁(せきるい)を設け、攻撃側が一度に大勢が門に取り付けないように工夫されています。

石畳の坂道

一の門の右藩主屋敷跡

土岐門左下屋敷跡のモミジ

土岐門

大手二の門(おおてにのもん)は「土岐門」「土岐殿門」(ときどのもん)と呼ばれています。戦勝記念に土岐氏の城から移築したからとも、この付近に住みついた仏法僧(コノハズク)の鳴き声が「ときとん」と聞こえたからとも言われています。土岐門の内側は馬出曲輪(うまだしくるわ)になっています。

追手門・三重櫓・畳橋

追手門は、櫓門と棟門(むねもん)を直角に組み合わせた外枡形門(そとますがたもん)です。前面に架かる橋は、敵が攻めてきたときに畳を上げるように橋板(はしいた)を取り外すことができたことから、畳橋と呼ばれています。

場内唯一の三重櫓は、一の門を突破し追手門に迫る敵に強力な射撃を浴びせる防御の要です。城下町から城を見上げると最もよく見える場所にあり、天守(てんしゅ)の役割も果たしていました。

追手門・三重櫓・畳橋

追手門は、櫓門と棟門(むねもん)を直角に組み合わせた外枡形門(そとますがたもん)です。前面に架かる橋は、敵が攻めてきたときに畳を上げるように橋板(はしいた)を取り外すことができたことから、畳橋と呼ばれています。

場内唯一の三重櫓は、一の門を突破し追手門に迫る敵に強力な射撃を浴びせる防御の要です。城下町から城を見上げると最もよく見える場所にあり、天守(てんしゅ)の役割も果たしていました。

右手の二ノ丸多門櫓(たもんやぐら)は、折れ曲がった形が菱形にみえることから、「菱櫓」と呼ばれています。正面には橋櫓(はしやぐら)と廊下橋(ろうかばし)、その奥には本丸の六段壁と東曲輪が見えます。江戸時代の庶民は、毎年正月15日の一日だけ八幡神社参拝のための登城が許されており、このあたりまでは入ることができたようです。高石垣(たかいしがき)の上を櫓が連なる様は壮観であったことでしょう。

六段の石垣は、はじめは最上段の一段のみの高石垣(たかいしがき)で、右側(北側)の石垣と同じ高さであったと推定されます。江戸時代後期に、崩落を防ぐ補強のために下段に石垣を継ぎ足した結果、現在の姿になりました。

本丸標高717mの城山山頂

本丸埋門(ほんまるうずみもん)と納戸櫓

右手の二重櫓は「納戸櫓」(なんどやぐら)左の櫓門は「埋門」(うずみもん)と呼ばれています。埋門は一見すると平入り(ひらいり)の単純な門に見えますが、門を潜って左に曲がったところにもう一つ扉がある厳重な構えで、内部は地下通路のようになっていました。

今立っている場所には二ノ丸の裏門である不明門(あかずのもん)が建っていました。本丸 下段の土塀の中にはここからしか行くことができず、左手の高石垣の上には、手前から納戸 櫓、本丸西多門櫓、二重櫓が建ち並んでいました。

出丸から本丸を望む

中央右寄りの棟門(むねもん)は出丸の唯一の出入り口である「出丸口門」(でまるぐちもん)です。右端の多門櫓(たもんやぐら)は大工小屋と呼ばれており、建物のメンテナンスを行う職人の作業場であったと思われます。このほかに、出丸にはお菓子の氷餅(こおりもち)を扱う氷餅蔵(こおりもちぐら)や時を告げる太鼓櫓もありました。

本丸から恵那山方向を望む

記載した説明文は冊子岩村城登城ガイド並び再現CGサイトより。

リンクは岩村再現CGサイトのリンクです再現された岩村城を見ることが出来ます。

今回は城下町へは訪ねる時間的余裕がなく次回へ。