黒部渓谷トロッコ列車とパノラマ展望ツアーの旅 2023.10.22 Vol 02

天候もよく、いつまで眺めていても飽きることのない山々。しかし、今回はのんびりする訳にはいかず、下山の時刻となってしまった。今来た道を引き返す。

トンネル出入り口広場にて山岳ガイドと別れ坑道案内人とトンネル内に入る。

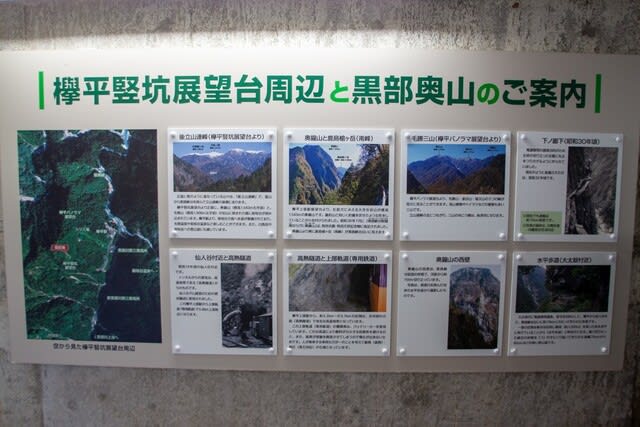

現在の場所、欅平上部、仙人谷黒部川第四発電所、インクライン、黒部トンネルを通り黒部ダムまで17km。ちなみに、地上の下ノ廊下で黒部ダムまで30数km。命がけで地上を行くか、お金をかけて地下を行くか、その両方を通て往復するのもありですね。

2002年 大みそかの夜紅白歌合戦、にここから中島みゆきさんの「地上の星」がライブ放送された。その場所が「みゆき広場」と語り継がれているようです。

あるサイトから拝借してきました。厳冬期の黒部渓谷上部トンネルよくこのような処でライブ中継をしようと思ったものですね。本当に頭が下がる思いです。おかげで日の当たらない過去の遺産に日が差し来年からは黒部宇奈月キャニオンロードとして一般に開放されるようです。でも決してオーバーツーリズムに、団体客で騒がしい観光地にならない願ってやみません。

再び竪坑エレベーターに乗り下部に降り専用列車に乗り欅平に、ここでガイドの方に御礼を言ってヘルメット返却、今回のツアーは終了です。12:35分

この後は帰りの列車の時刻13:53までフリータイム、時間にして一時間程度しかありません。そこで切符販売窓口の方で乗車時間変更を16:01に、これで三時間は確保、祖母谷温泉・地獄まで往復の時間は十分にある。

12:50 駅ホームから奥鐘橋へと降りるが、橋の上では記念撮影の人であふれていて橋の写真は諦め先を急ぐ。

奥鐘橋上から上流、下流を見る。上流にかすかに新黒部川第三発電所が見える。

観光案内によく出てくる人喰岩。

観光案内によく出てくる人喰岩。

ここはモルタルが吹き付けてあるが、これから先に行くと今にも落ちてきそうな岩が剥き出しになっているところがある。

それで奥鐘橋を渡た所に貸し出し用のヘルメットが置いてあったことを思い出すが全く着用している人は居なかった。

名剣橋

左:名剣温泉横の渓谷、この川沿いに温泉があり渓谷を眺めることができそう?

右:谷間に建つ名剣温泉その右の山は名剣山。

雪を頂いた山々は毛勝三山(2414)、釜谷山(2415)あたりだろうか?

道はトンネルにつながる、かすかに出口が見えるが暗く、足元もはっきり見えない。数か所に電灯が付ているがライトがあれば良かった。(後で気が付いたが荷物の中にペン型ライトを入れてあったことを忘れていた。)

長いトンネルを抜けると正面に祖母谷温泉が見える。

時間に余裕があれば河原の散策、手造りの温泉に入ったりゆっくりまったりできそうだが。

祖母谷川から分かれた祖父谷川方向の望む、こちら側の登山道は唐松岳へと続く。

祖母谷川から分かれた祖父谷川方向の望む、こちら側の登山道は唐松岳へと続く。

13:31 祖母谷橋を渡ったところ左、祖母谷温泉。右、祖母谷地獄・白馬岳。前回来た時にソロの登山者にどこまでと訪ねた時に「白馬岳まで」と話されていた。あとでマップを見たところ、ここから裕に10時間はかかりそうだ。その時は「気を付けて!」と返しておいたが本当にたくましい女性だ。

列車時刻まで2時間半今回は温泉に入るのをあきらめ祖母谷地獄に向かう。

ここからは、次回に・・・・・。

記;2023.10.28