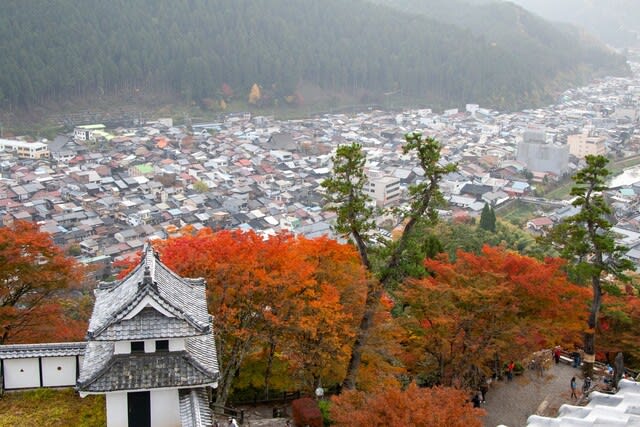

久しぶりに訪ねた郡上八幡城

2010年のもみじ祭り、”山燃ゆるま”さしくその通りだった。

今年も期待して訪ねてみた。前日までの雨も岐阜まで行くと晴れ間の覗く予報が出ており期待し出かけた。

今回は高速道路を使わずに一般国道で郡上までのアプローチの紅葉も楽しもうと、156号線の木々も赤、黄にと紅葉している、これは期待できるぞと心躍る。

で、2010年を振り返ってみた。

ライトアップもとても綺麗だった。

ここまでは2010年の撮影です。

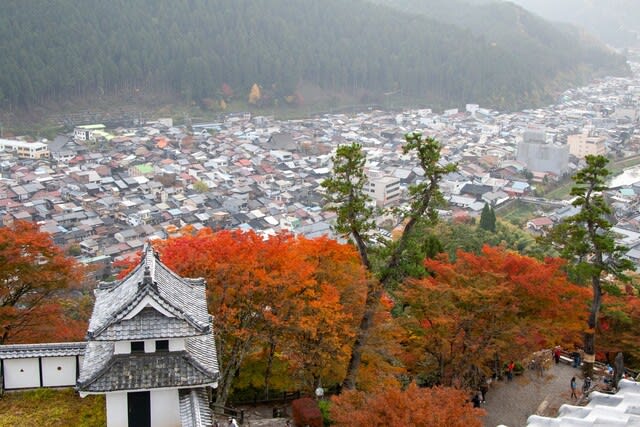

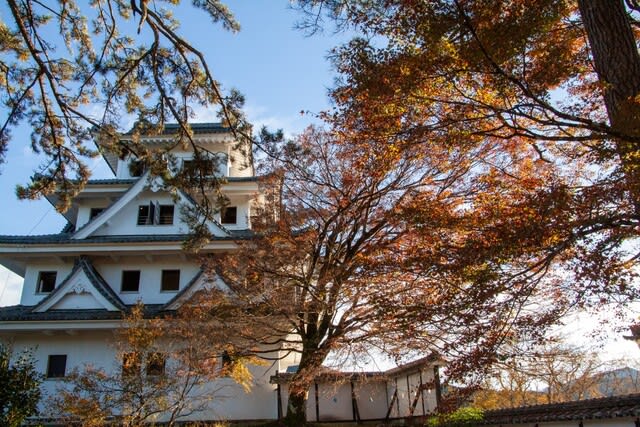

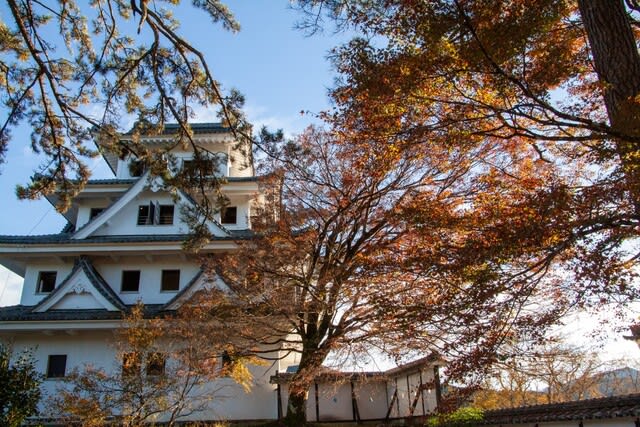

ここからは2023年11月11日に訪ねた時の八幡城です。

天候もよく青空に恵まれた登城でしたが、夏の猛暑の影響でしょうか。

また、11月に入っても夏日が有ったせいでしょうか?

それとも、ただ単に少し遅かったのでしょうか?

いずれにしてもタイミングが難しいですね。

紅葉はさておいて、八幡城のことについて何も知らなかったので少し調べてみました。

参照サイト

郡上八幡城

岐阜郡上八幡(郡上市)、日本最古の木造再建城、郡上八幡城。耐震補強等工事、城内展示にリニューアル工事を終え、天守閣再建90周年を迎えました。

郡上八幡城

郡上八幡城の見どころ

戦国時代末期に起源をもつ郡上八幡城は、幕末・明治維新の動乱を受け、全国多くのお城と同じように取り壊しとなりました。

その後、長らくは石垣だけが取り残された状態でしたが、昭和8年(1933年)に、未来に伝わる郡上八幡のシンボルとなるよう願いを込めて、木造の模擬天守が再建されました。

80年以上経た現在も、日本最古の木造再建城として、郡上の歴史を今に伝えております。

概要

名称:郡上八幡城(ぐじょうはちまんじょう)

別称:積翠城(せきすいじょう)、郡城、虞城(ぐじょう)

城種別:城 ※時代が下り城郭構造が変わり「平山城」として変遷

石垣:野面積み

標高:海抜353.95m 市街地より129.75m ※山頂見晴台付近

城創始年:永禄2年(1559年) 創始者:遠藤盛数

城創建年:永禄9年(1566年) 創建者:遠藤慶隆

天守:昭和8年(1933年)再建 模擬天守 [郡上市重要文化財] / 4層5階建 木造 / 天守規模:建面積118.98㎡ 延面積309.11㎡ 高さ17.18m

構造:石垣等の城跡 [県指定史跡]

始まりは戦国時代末期。

永禄2年(1559年)、郡上領主である東常慶と遠藤盛数との間で「赤谷山城の戦い」という郡上支配をめぐる戦いが起こりました。その際に、盛数が構えた陣の場所が郡上八幡城の創始です。その後、盛数の子慶隆が郡上を統一し、城や城下町を建設しました。

……

江戸時代の郡上藩

慶長5年(1600年)9月1日。

八幡城をめぐって、遠藤慶隆・金森可重連合軍(東軍)と稲葉貞通軍(西軍)との間で合戦が起こりました。この合戦が、関ヶ原の戦いの前哨戦の一つ「八幡城の戦い」です。

……

金森氏の改易後、入部した青山氏が7代に渡って100年以上の治世を続け、明治に行われた廃藩置県まで続きました。

慶応4年(1868年)、明治維新の激動の時代。

新政府軍と旧幕府軍との間で「戊辰戦争」が勃発。

17歳の朝比奈茂吉を隊長に、郡上藩士45名による“凌霜隊(りょうそうたい)”は、旧幕府軍として、新政府と苦しい戦いを続けました。会津若松城の籠城戦では、白虎隊とも共に戦ったそうです。

“凌霜”とは不屈不当の精神を意味し、今の郡上の人々にも受け継がれています。

明治2年(1869年)に青山幸宜が版籍を朝廷に返上し、郡上藩知事となり、翌年の5月に「郡上城撤去伺」が出され、同年7月より一ノ門から取り払いが始まりました。

明治4年(1871年)廃藩置県により、郡上藩は廃藩となり、9月に知藩事である青山幸宜が東京に出立し、郡上八幡城は廃城。こうして、郡上藩四万八千石は終息を迎えたのです。

明治以降の郡上八幡城

廃城の翌年の明治3年(1870年)に、八幡城は石垣だけを残して、他は取り壊されてしまいました。現在の城は昭和8年(1933年)に、大垣城を参考に模擬天守として造られたものです。

当時の八幡町長、仲上忠平の決断のもと、郡上八幡城天守台跡に天守閣、隅櫓、高塀を再建。模擬天守としては珍しい“木造”で造られた八幡城の擬似天守は、現存する“木造再建城”としては日本最古として知られています。

昭和30年(1955年)に全ての石垣が「岐阜県指定史跡」に指定され、その後昭和62年(1987年)に木造4層5階建ての模擬天守は「郡上市有形文化財」に指定されました。

文豪司馬遼太郎を魅了した美しい山城

……

文豪文豪 故 司馬遼太郎氏も名著『街道をゆく』中で粉雪舞う郡上八幡城を訪れた際の感動を記

野面積の石垣

郡上八幡城の石垣は戦国時代によく用いられた「野面積(のづらづみ)」という手法です。

……

石垣を含む一帯の城跡は岐阜県の史跡として指定されています。荒々しい石垣から歴史に思い……。

山内一豊の妻・千代

郡上八幡には“内助の功”で有名な女性がいます。

2006年放送のNHK大河ドラマ「功名が辻」の主人公で一躍脚光を浴びた「千代」です。

大河ドラマでは司馬遼太郎の原作にならって別の地域の生まれとして描かれていましたが、千代は郡上八幡城の創始者・遠藤盛数の娘という説が有力です。

……

そのワンシーンを再現した一豊と千代の銅像が、城山公園(本丸跡地)に建てられています。

※千代の出自等は諸説ありますが、様々な資料より、千代が古今伝授の東家の血を引く女性であったという説が濃厚です。

HPより

撮影:2010.11.13

:2023.11.11

記:2023.11.19

花木園入り口

花木園入り口

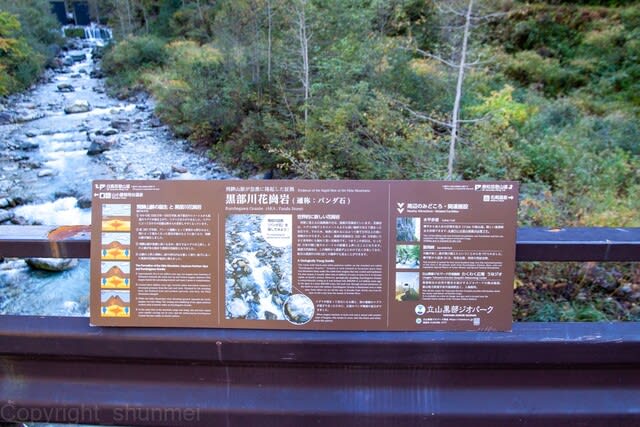

2023.10.14八郎坂より撮影

2023.10.14八郎坂より撮影