(前回から続く。。。)

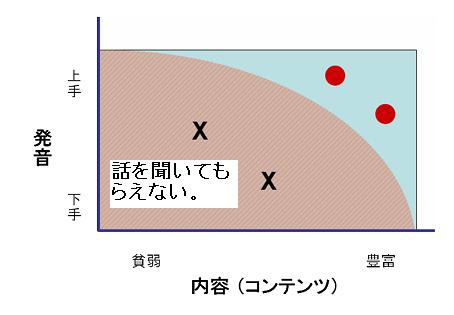

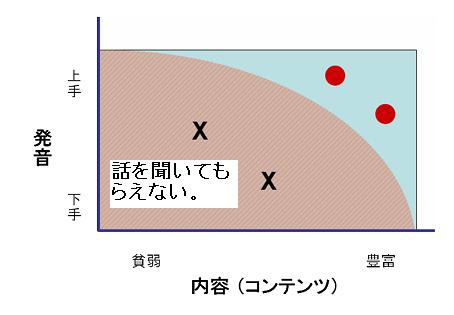

盛田さんのように、日本式の発音でいいのか?それとも私が主張するように、正しい英語の発音を身に付けないといけないのか?この問いに対しては、発音という観点だけで論じるから矛盾した答えが出てくるのである。結局、話を聞いてもらえるというのは、当たり前だが、内容と発音の両方の面がからんでいる。それを図示してみよう。

この図からわかるように、話が通じるかどうか、つまり話を聞いてもらえるかどうかは、発音だけでなく内容(コンテンツ)も深くかかわっている。そしてその境界がこの図で分かるように、曲線になっている。つまり、発音が下手でも内容が豊富な人(例:盛田さん)などは、人がどうしても聞きたい内容なので、聞きづらい発音でも人は非常に熱心に耳を傾けてくれる。しかし、中身のない人だと、無理してまで聞いてくれない。

私はアメリカ滞在中、しばしば、セミナーや学界で日本人の発表を聞く機会があった。日本人の講演の最中にアメリカ人の聴衆が互いに『全く strong accent で聞きづらいな』とつぶやいているのを何回も耳にした。つまり、我々日本人には非常に分かりやすい日本語式の発音が彼らにとっては、強い訛り、と聞こえるのである。

一方、帰国子女のように、10代で数年間、在外経験があると、確かに英語の発音はネイティブ並みになるが、内容が伴わないとこれまた、人に無視されてしまう。つまり、このような場合は、発音より内容が人に聞かせるポイントとなるのである。

しかし、こういうと常に反論がある。『そうは言っても、フランス人だって、インド人だって強い訛りがあって、内容が無くても聞いてもらえている』と。

確かに我々の耳にはフランス人やインド人の英語は強い訛りがあるように聞こえるのだが、不思議なことに、アメリカ人には彼らの発音は、なぜかよく通じる。学問的にはどう解釈されているのか分からないが、私の個人的な考えではこれは次の3つの理由による。

【1】子音の発音がしっかりしている

フランス語にしろ、インド人の言葉にしろ、子音が英語と共通のものが多い。例えば、f, v, r, l, など、通常日本人が苦手とする音が彼らの母国語にも入っていて、それが印欧語共通なので、英語を話すときにも正しく発音できている。元来、英語の音は子音がキーポイントであるので、この幹部分がしっかりしていることが通じる英語の第一条件である、と私は思う。

【2】prosody (抑揚)がしっかりしている

prosody とは耳慣れない単語であるが、アクセントと抑揚をあわせた概念である。簡単に言えば、単語や発音のひとつひとつをいうのではなく、文章全体としてのテンポやリズム感のことである。日本語のように、メトロノームの刻みに合わせて一音一音が一定の長さを持って話されるのではなく、リズムに合わせて一節ごとに緩急、が揺れるのが英語である。そして、速度と同時に部分部分の抑揚もあたかも音がダンスしているかのように変化するのが英語の本来の話し方である。

これらをひっくるめて prosody と言うと私は考えているが、この点でもフランス人やインド人のリズム感はアメリカ人などにとっては充分それなりに理解できる範囲であるようだ。

【3】レトリックがしっかりしている

ここでいうレトリックとは簡単に言うと、話の筋立てのことである。普通に言われる、論理的な話し方というのがこのことだ。つまり、ある物事を話するときに、何から話すか、という共通認識が彼らには共通しているのである。端的には、まず、結論を述べ、それから、その結論に至った理由や道筋を補足的に述べる。また、討論などでは、相手の欠陥を突くポイントなどにも共通の仕方があるように私には感じられる。

つまり、発音や抑揚のようないわば小手先ではなく、話の論理構造が日本人とは違う感性で培われているのである。日本人の話振りを横から聞いていると、大抵は結論などは全くなく、まずはくだくだと理由を述べるところから話がスタートする。聞いている方は、この人は何故このような説明をするのだろうか?と全く途方に暮れて聞いているのがありありと見える。その長い説明のあとようやく結論らしきものが提出されるが、またそれにも補足説明がいろいろとくっついてくる。私の勝手な想像だが、彼らは、聞いたことを全部一旦は頭の記憶メモリーに溜めておき、聞き終わったときに、順序を総入れ替えして理解しているのではないか、と思える。

以上の観点から、結局、人に聞いてもらえる英語を話すには、まずは正しい発音の仕方を学び、次いで、文章の抑揚・テンポを会得することが必要であると私は考える。諦めるのはまだ早い。地道に何回も訓練し、内容だけでなく話しぶりにおいても充分、人をうらなせる英語をマスターしようではないか!

盛田さんのように、日本式の発音でいいのか?それとも私が主張するように、正しい英語の発音を身に付けないといけないのか?この問いに対しては、発音という観点だけで論じるから矛盾した答えが出てくるのである。結局、話を聞いてもらえるというのは、当たり前だが、内容と発音の両方の面がからんでいる。それを図示してみよう。

この図からわかるように、話が通じるかどうか、つまり話を聞いてもらえるかどうかは、発音だけでなく内容(コンテンツ)も深くかかわっている。そしてその境界がこの図で分かるように、曲線になっている。つまり、発音が下手でも内容が豊富な人(例:盛田さん)などは、人がどうしても聞きたい内容なので、聞きづらい発音でも人は非常に熱心に耳を傾けてくれる。しかし、中身のない人だと、無理してまで聞いてくれない。

私はアメリカ滞在中、しばしば、セミナーや学界で日本人の発表を聞く機会があった。日本人の講演の最中にアメリカ人の聴衆が互いに『全く strong accent で聞きづらいな』とつぶやいているのを何回も耳にした。つまり、我々日本人には非常に分かりやすい日本語式の発音が彼らにとっては、強い訛り、と聞こえるのである。

一方、帰国子女のように、10代で数年間、在外経験があると、確かに英語の発音はネイティブ並みになるが、内容が伴わないとこれまた、人に無視されてしまう。つまり、このような場合は、発音より内容が人に聞かせるポイントとなるのである。

しかし、こういうと常に反論がある。『そうは言っても、フランス人だって、インド人だって強い訛りがあって、内容が無くても聞いてもらえている』と。

確かに我々の耳にはフランス人やインド人の英語は強い訛りがあるように聞こえるのだが、不思議なことに、アメリカ人には彼らの発音は、なぜかよく通じる。学問的にはどう解釈されているのか分からないが、私の個人的な考えではこれは次の3つの理由による。

【1】子音の発音がしっかりしている

フランス語にしろ、インド人の言葉にしろ、子音が英語と共通のものが多い。例えば、f, v, r, l, など、通常日本人が苦手とする音が彼らの母国語にも入っていて、それが印欧語共通なので、英語を話すときにも正しく発音できている。元来、英語の音は子音がキーポイントであるので、この幹部分がしっかりしていることが通じる英語の第一条件である、と私は思う。

【2】prosody (抑揚)がしっかりしている

prosody とは耳慣れない単語であるが、アクセントと抑揚をあわせた概念である。簡単に言えば、単語や発音のひとつひとつをいうのではなく、文章全体としてのテンポやリズム感のことである。日本語のように、メトロノームの刻みに合わせて一音一音が一定の長さを持って話されるのではなく、リズムに合わせて一節ごとに緩急、が揺れるのが英語である。そして、速度と同時に部分部分の抑揚もあたかも音がダンスしているかのように変化するのが英語の本来の話し方である。

これらをひっくるめて prosody と言うと私は考えているが、この点でもフランス人やインド人のリズム感はアメリカ人などにとっては充分それなりに理解できる範囲であるようだ。

【3】レトリックがしっかりしている

ここでいうレトリックとは簡単に言うと、話の筋立てのことである。普通に言われる、論理的な話し方というのがこのことだ。つまり、ある物事を話するときに、何から話すか、という共通認識が彼らには共通しているのである。端的には、まず、結論を述べ、それから、その結論に至った理由や道筋を補足的に述べる。また、討論などでは、相手の欠陥を突くポイントなどにも共通の仕方があるように私には感じられる。

つまり、発音や抑揚のようないわば小手先ではなく、話の論理構造が日本人とは違う感性で培われているのである。日本人の話振りを横から聞いていると、大抵は結論などは全くなく、まずはくだくだと理由を述べるところから話がスタートする。聞いている方は、この人は何故このような説明をするのだろうか?と全く途方に暮れて聞いているのがありありと見える。その長い説明のあとようやく結論らしきものが提出されるが、またそれにも補足説明がいろいろとくっついてくる。私の勝手な想像だが、彼らは、聞いたことを全部一旦は頭の記憶メモリーに溜めておき、聞き終わったときに、順序を総入れ替えして理解しているのではないか、と思える。

以上の観点から、結局、人に聞いてもらえる英語を話すには、まずは正しい発音の仕方を学び、次いで、文章の抑揚・テンポを会得することが必要であると私は考える。諦めるのはまだ早い。地道に何回も訓練し、内容だけでなく話しぶりにおいても充分、人をうらなせる英語をマスターしようではないか!