しばらく更新していませんでしたが、今年もよろしくお願いします。

あまりまとまった話はまだ無いのですが、近況報告など。暮れにおかしくなってしまったアンテナ(サガ電子CM144W7)は、結局コネクタの断線で、もう7年くらい使っているので年明けにケーブルごと交換しました。なぜかときどきSWRが高くなったりしますが、だいたいは大丈夫のようなのでしばらく様子を見ながら使うつもりです。

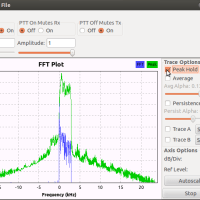

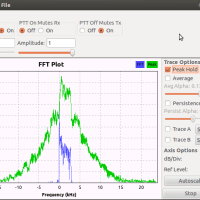

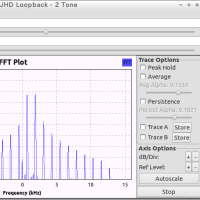

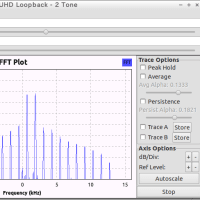

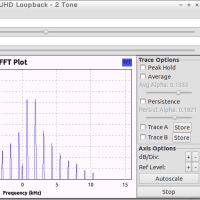

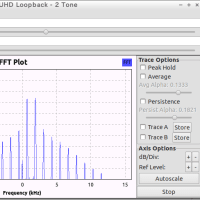

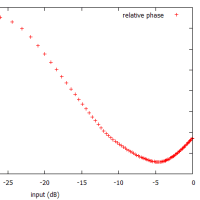

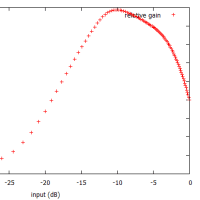

それから、念願の96kHz/24bitサンプリングのサウンドカードを購入しました。SDR-1000の現在の推奨カードでもあり、アマチュアでソフトウェアラジオをやっている人達がよく使っているM-AudioのDELTA-44というものです。SoftRock40とRockyなどとの組合せで、7MHzのアマチュアバンドのほとんどがカバーできるようになったのは良いのですが、どうも電源ハムを拾っているようで、スペアナ表示の中心のところでまた山が見えるようになってしまいました。ベリンガーのMIC100をつないだマイクからの信号のキャプチャのときは問題ないのですが、SDR-1000やSoftRock40を接続するとハムが乗るようでまだ原因はつかめていません。気になる性能(ソフトウェアラジオで使う場合のダイナミックレンジ等)は定量的に評価できていないのですが、音楽を聴くと、前のカードよりかなり良くなったような気がします(2枚挿しできないので印象だけですがHi)。

あいかわらずときどき自作のDSPプログラムでつくったSSBでオンエアしています。基本は5年くらい前につくったプログラムと同じなのですが、簡単なGUIをくっつけたり、運用しながらフィルタの帯域を変更できるようにして、ローカル局からレポートを頂きながら少しずついじっています。そのうち整理して公開したいと思っています。PowerSDRやRockyのような高度なものではなく、本当に基本的なことしかできませんが。ちなみに、以前のプログラムは、java版はまだ動くと思いますが、Windows用のC++版は、私の今の環境では、ときどきサウンドカードとのデータのやりとりができなくなってしまうようです。その部分は今では、以前に少し触れたportaudioライブラリに変更していますが、それも少し問題があって...という話はまた別のエントリで。

あまりまとまった話はまだ無いのですが、近況報告など。暮れにおかしくなってしまったアンテナ(サガ電子CM144W7)は、結局コネクタの断線で、もう7年くらい使っているので年明けにケーブルごと交換しました。なぜかときどきSWRが高くなったりしますが、だいたいは大丈夫のようなのでしばらく様子を見ながら使うつもりです。

それから、念願の96kHz/24bitサンプリングのサウンドカードを購入しました。SDR-1000の現在の推奨カードでもあり、アマチュアでソフトウェアラジオをやっている人達がよく使っているM-AudioのDELTA-44というものです。SoftRock40とRockyなどとの組合せで、7MHzのアマチュアバンドのほとんどがカバーできるようになったのは良いのですが、どうも電源ハムを拾っているようで、スペアナ表示の中心のところでまた山が見えるようになってしまいました。ベリンガーのMIC100をつないだマイクからの信号のキャプチャのときは問題ないのですが、SDR-1000やSoftRock40を接続するとハムが乗るようでまだ原因はつかめていません。気になる性能(ソフトウェアラジオで使う場合のダイナミックレンジ等)は定量的に評価できていないのですが、音楽を聴くと、前のカードよりかなり良くなったような気がします(2枚挿しできないので印象だけですがHi)。

あいかわらずときどき自作のDSPプログラムでつくったSSBでオンエアしています。基本は5年くらい前につくったプログラムと同じなのですが、簡単なGUIをくっつけたり、運用しながらフィルタの帯域を変更できるようにして、ローカル局からレポートを頂きながら少しずついじっています。そのうち整理して公開したいと思っています。PowerSDRやRockyのような高度なものではなく、本当に基本的なことしかできませんが。ちなみに、以前のプログラムは、java版はまだ動くと思いますが、Windows用のC++版は、私の今の環境では、ときどきサウンドカードとのデータのやりとりができなくなってしまうようです。その部分は今では、以前に少し触れたportaudioライブラリに変更していますが、それも少し問題があって...という話はまた別のエントリで。

いつも記事を楽しみに拝見しています。

DELTA-44は良いサウンドカードですよね。MIC100とSDR1000で後者でハム音ということは、接続方法が不明なので間違っているかもしれませんけど、SDR1000(PC)→DELTA-44→PCIカード(PC)でグランドループができてしまっているのかもしれませんね。

パスコンかアイソレーショントランスの挿入で止めることができると思いますが、それよりもアースラインを意識して、それぞれの接続方法を見直してみると発見があるかもしれません。

一方アイソレーショントランスも利きそうなのですが、特性の良いものは高価ですよね。有線通信の機器についているトランスの中にいいのがあると聞いたことがあるのでジャンク屋で探してみようかとも思っています。パスコンは、どこまで信号を通すかと考えると結構難しいのかなと思っています。

ところで先週末に確か14MHzでQSOされているのを聴きました。と言ってもここでは信号が弱くて直接お話するのはちょっと厳しそうでしたが、もしパスが開けていて機会がありましたらよろしくお願いします。

プラグはステレオ用で、先端とリングと本体でバランス入出力するようになっているかもしれません。私の使っているcard deluxeはそのようになっていて、アンバランス(モノラルプラグ使用)だとハムが出たりする場合もありますが、バランス(ステレオプラグ使用)だとハムが消えたりすることがあります。

いづれも「場合によっては」ということで、決定的ではありませんが、可能性はあると思います。

久しぶりにRSGB Radcomをぱらぱらしてたら、SDR-1000に触れた記事がありました。DDSから無数のスプリアスが出てるとか、プリセレクタ機能がないからDDSの高調波で放送などを'ghost reception' してしまうとか、特にRF部についていまいちだという主張でした。

MLでもときどき話題になっているようやけど、DDSのスプリアス問題はかなり改善の余地があるね。

ところでRadComの同じ号に面白い記事があって、5.290MHz(伝搬実験目的で2006年7月まで開放されてるそうです。)で25ms幅のパルスを送信し、GPSで同期した受信機を使って、電離層状態を観測したという話。3,75ms と5.75ms にエコーが観測されてそれはF層の1回反射と2回反射だとか、更に20ms を超えるエコーはオーロラ反射と言っている。(そもそもオーロラ反射を観測したいというのが目的のようです。)市販のSSBリグを使っていてフィルタによる内部エコーを除去するのに苦労したとのことやけど、SDR-1000はこういう目的に使うにはもってこいやね。ぼくもコマーシャルが軽ければそんな実験もやってみたいもんです。

確かにDDSのスプリアスは問題ですね。一応truncation spurっていうんですかね、それへの対処は工夫しているみたいなのですが、それでも多くのスプリアスが見えます。フロントエンドのフィルタに関しては、 RFEで強化されましたけど、それでも高調波にやられるのかな。今度一回測定してみますか。

その観測の方でフィルタ内のエコーが問題になるというのは良くわからないのですが、リンギングみたいな話ですか?