画像は軍艦島のすぐ近くにある、

同じ炭鉱の島だった高島に残る町営プール跡です。

もともとこの海域には高島と、

その南よりに上二子島、下二子島という3つの島がり、

炭鉱時代の埋め立てにより、

2つの二子島は高島と合体しより大きな高島になりました。

町営プールは、その埋め立てられた場所の近くにあります。

高島には沢山のプールがあったようです。

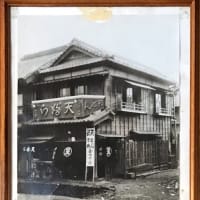

高島の操業時と現在の姿をずっとblogでアップされている、

さむさんの『風と光の島 -高島・端島-』で、

オ-プン当時の姿を見る事ができます。

その他丘の上や北側の海岸よりの小学校の中などにもあったようですが、

この町営プールには画像の競泳用プールの他に、

円形の適度な深さのプールと楕円形の浅い幼児用プールがあり、

いずれもそれないりの大きさがある、

かなり充実した施設だったことが伺えます。

高島炭鉱は軍艦島よりも歴史が古く、

また軍艦島よりも遅くまで操業していた大炭鉱です。

この島にずっとお住まいの元炭鉱マンでもある方が、

ご自身のサイト『柿田清英炭鉱写真作品集』で

高島炭鉱の操業時代から閉山、そして現在までの写真

をアップされています。

見たいテーマに合わせて独立して見ることも出来ますが、

左上から右へ順番に最後までご覧になることをお薦めします。

ドキュメンタリーをはるかに越えた

1本の良質な映画に匹敵する物語が、そこにはあります。

素晴らしいです!

ぜひご覧になってみてください。

ありがとうございます!

昭和45年開設の小島プールは、

海水浴場の代わり的なプールだったということなので、

やはり為石の貯水池の完成が、

大きく関わっているのかもしれないと思いました。

長年苦しめられてきた水の問題が解決した時には、

もう人口減少が始まっていた時だったんですね。

最盛期に働いた人たちは、

巨大貯水池がもう少し早く完成してくれればと、

きっと思ったことと思います。

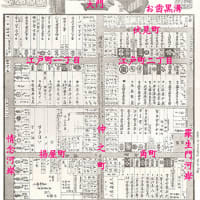

山手プール 昭和34年7月11日

小学校プール 昭和39年8月1日

小島プール 昭和45年7月20日

西浜プール 昭和49年7月20日

と、なっていました。

供給量が増えたことも、人口が最盛期の半分程度で使用量の余裕が出来たのでしょうかね。

小島は海の側でそれまでの海水浴場の代わりだったので、海水が使われたのではないかと思います。

西浜のプールは規模的にもかなり大きいので、

相当の水量が必要だったと思います。

為石の10t貯水地が完成するのが昭和42年なので、

そのおかげで真水プールという贅沢が味わえるようになったのでしょうか。

http://goheita.blog6.fc2.com/blog-entry-205.html

海水という刷り込みか強くて、そう思い込んでいました。

トラックバック、ありがとうございます。

夏と冬とで全く印象が違うのは、

ALL-Aを拝見して、私も感じました。

高島には結構遺構が残っていて、

全てを見るのはかなり大変ですね。

まずは三菱時代の遺構から見ていこうと思ってみはじめましたが、

それすら全部見れてない状態です。

ある時は、新しくなった石炭資料館を見ただけで、

帰る時間になってしまったこともあります。

住宅棟も通りがけに見るだけで、

じっくり見たことがないので、

ALL-Aにアップされている高島の住宅棟のお話は、

興味深く拝見させて頂きました。

岸壁に囲まれた端島ですら周囲の海で泳いでいたので、

泳げるところが沢山有ったはずの高島にしては、

プールが多いなあという印象でしたが、

やっぱり浜で泳いでいたのですね。

海水プールならなおさら海で泳ぐほうが、

開放感があってよかったのではないかと想像しました。