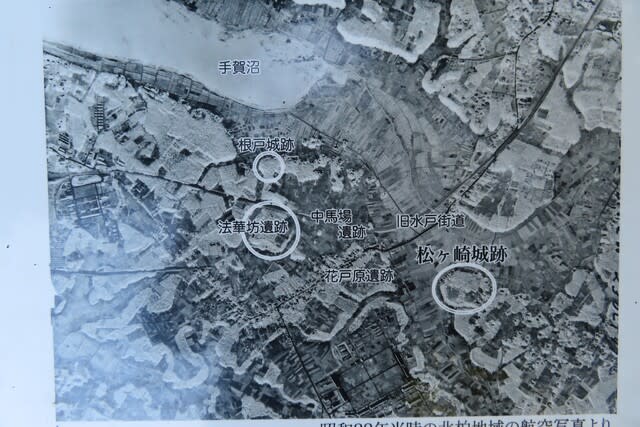

柏市にある『松ヶ崎城跡』を散策

手賀沼に近く、水戸街道の通る立地

『戦国時代』のお城です

入口がよく分からなかったが

街中に案内板を見つけました

コンビニが近くにあります

お城の『入口』は大事です

敵の侵入を防ぐ工夫が見どころ

石垣はないが高台になっています

本来はあの場所に階段は無さそうだけど段差になっているのは

舌状大地を生かした地形で

手賀沼を前方に大堀川と地金掘りに囲まれています

城の全体図はこんな感じ

北の方(上)から入ってきた感じですが

本来の入口ではなかった模様

さっきの場所は『腰曲輪』と呼ばれるお城の一部

城内へ

本来は手賀沼が全望できるのだが今とは地形がだいぶ違うので想像力が必要

戦国時代の城と江戸時代の城は作りが全く違うと思った方がいいくらい

特に関東は平地が多く、石垣のない土盛の砦のようなものが主

土で成ると書いて『城』

白い天守ができたのは江戸時代になってからで

その前は黒い天守だったようです

天守ができたのは信長が造った安土城からといわれる

ここはそれより古い時代のモノ

なんもない!と思うけど『門』の跡

城内での本曲輪への入口

物見台の横に配置

『物見台』

古墳を利用している

古墳があるということは戦国時代以前から利用されていた土地

香取の内海に面していた

土塁と門と堀の防御壁

本曲輪を囲む設計

曲輪(くるわ)は、『廓』や『郭』とも書く

城郭・遊郭・五稜廓など

クルクルと囲まれているものを指す

本曲輪

ここが城の中心

基本的にこの時代は支城では寝泊まりはしない

戦の時だけ利用したといわれる

支城では籠城もしなく焼き払って逃げたらしい

内側の土塁

※土塁とは、敵の侵入を防ぐために、土を堤防のような形に盛り上げて作ったものです

外側の土塁

城の南側に位置する

『柵』とか『作』というのも城に関する

土塁の上に柵を建てたほうが高さができ

より侵入を防げる

『虎口』

城の重要な入口

ここで敵の戦力をだいぶ削る仕組みがある

『堀』

本曲輪を囲むように彫られている

初期は弓矢の届かない距離に掘れるも

鉄砲ができてから距離が変わる

西側の出入り口

虎口は2か所

北西側は宅地化される

こちら側の防御はどうなっていたんだろうか

今は公園化されているから木が多いけど

戦国時代の平山城スタイルはハゲ山だったという

火を放たれたら火事になるので必要以外には植えないとのこと

城を出る

かなりの急坂

緩いと攻めやすくなる

住むと不便なのは間違いない

まさかここから上がれるとは思わなかった

南側の大堀川がある方

近くに

成田山不動明王の金毘羅神社があるのだが見つけられず

代わりにというか『湧水』をみつけた

水があるということは『生活』ができるということだけど

お城では生活しないので意味がなさそう

でもこちら側に集落を作っていた可能性もある

当時の戦は現地到達で奪った城の物資を略奪していた

盗られまいと井戸に毒をもって逃げたなんてことも

戦国武将は思っている以上にエゲツナイといわれる

字が読めず情報がない

ここが金毘羅様??不動尊?

水と言ったら弁天様を祭りそうだけど

金毘羅は船乗り信仰に関連する

城の東南に配置されている

基本的には鬼門の位置に神社が配置されるのだが

北西には『妙見山萬松治寺』がある

妙見と言ったら千葉一族の北辰信仰

そしてなぜ戦国時代の城が城址跡が多いのか?というのは

江戸時代に『一国一城』制度になったから残っているのは少ないのです

石垣の石も関東は石が採れる山が限られているので

平野にある城は石垣が少ない

戦国時代の実態

江戸時代の感覚から抜け出さないと見えてこない

当時の地形とはだいぶ違うと思われる

資料が少ないだけにどれだけ想像ができるか

何も無い所に歴史は残る

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます