3月19日。

この日は、ランディ・ローズとポール・コゾフの命日で、ビリー・シーンの誕生日ということは、ここ数年、私のSNSでは記載していた。

今年もそのつもりだったし、例年に倣って彼らの写真をFacebookでシェアした。

ただ・・・。

朝に、チャック・ベリーの訃報が飛び込んできて、一気にタイムラインがチャック・ベリー一色になってしまった。

享年90。

今まで私が自分のSNSに記載した没年齢では、一番年齢が高い。

ロックの神様は、90歳まで健在だった。

彼が生きていたということは、ロックの歴史そのものは、半世紀は超えたもののまだ100年にも満たないのである。

そのうち30年以上は自分もこの中にいたのだと感慨深くなる前に、レジェンドの高年齢化も含め、聞き手も高年齢化に、ふと不安がよぎった。

昨年続いた訃報の連続は、気持ちが落ち込んだ。

その中には、まだ50代だったプリンスやピート・バーンズ、ジョージ・マイケルもいた。

年が明けてからは、ジョン・ウェットン。

中高校時代をともに過ごした音楽の創り手の訃報は、否が応でも自分の年齢とも向き合うことにもなった。

そして、ここに来てようやく気が付くのである。

私もいい加減に気が付くのが遅すぎる。

今まで何をやってきたんだろう。

過去のブログやSNSには、確かにこの言葉をよく並べていたし、それは間違いないと思う。

「彼らの遺した音楽は永遠に続く。名曲は残る」と。

ただ、肝心のプレイヤーが、もうそこにはいないのである。

フレディのいないQueenを見た。

個人的には「アリ」だと思う。

それはまだ、ブライアン・メイも、ロジャー・テイラーもいたから。

クリス・スクワイアのいないYESも来日した。

こちらは「ジョン・アンダーソンはいないけど・・・まぁ、ジョンも元気でやってるし」で、なんとなく「アリ」かな。

それはあくまでも「私個人の感覚」なので、異論はもちろんあると思う。

亡くなったメンバーの後を、実力者が補っていくのはよくあるし、そこからバンドを継続していくのもある。

でもそれは、「創始者がいるから。オリジナルがいるから」であって、どんどんメンバーが入れ替わって、とうとうそのメンバーの中に誰もオリジナルメンバーがいなくなってしまって、結局楽曲だけが「跡継ぎが演奏」ということになってしまう。

もし、The Beatlesが、4人の息子を介してその名を名乗ったら・・・。

確かに血は濃く、紛れもなく彼らの名前の冠に、一番近い存在になるだろう。

実際に、話題になったこともあったし。

まったくあり得ない話ではない。

でも、あの4人じゃないんだよ・・・。

・・・ちなみに、みんな息子がそっくりで笑ってしまう。

ロックってのは、楽曲の良さやプレイヤーの演奏力、カリスマ性など、様々なものが絡み合ってできた音楽なんだというのは個人的に思うことがあるが、そこには、「アーティストが生きた時代」というのも加味されていくのだろうし、時代背景も当然含まれるだろう。

ジャニス・ジョプリンとジミ・ヘンドリックスが亡くなった年に、私は生まれた。

当然、生きた彼らをこの目で見ていない。

動いている姿は、今でこそ残された動画をネットで見ることはできるが、その空気感までは伝わるものこそあれど、やはりその時代を生きていない自分を突きつけられる。

チャック・ベリーは90歳で亡くなった。

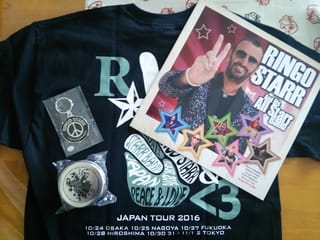

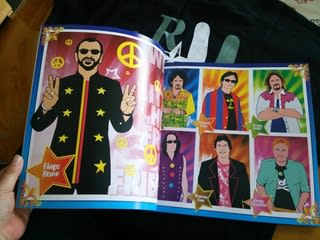

昨年見たリンゴ・スターは、めちゃ元気だったが、今年で77歳になる。

大好きなリッチー・ブラックモアも今年で72歳。

Deep Purpleのメンバーだって、もう70代。

大好きなIron Maidenも、すでに60代のアラカン世代。

彼らがどんなに元気でも、精力的に活動していても、終わるときが必ず来る。

それは聞き手である私自身も。

これからの10年、悲しい現実に向き合う時間が、確実に増える。

ロックを生み出した世代が、みんないなくなってしまう。

彼らはいなくなっても、楽曲は残る。

たしかにそうかもしれない。

でも、出会ったときには、もう誰もいない。

そんな状態で音楽を聴く世代も増えるだろう。

「Touch and Go」Emerson, Lake and Powell

この3人は、もうすでに誰も残っていない。

これから若い世代がロックを聴くうえで、なにを伝えられるだろう。

・・・いろいろと悲観的に考えてしまうことも増えてしまった。

でも、やっぱり好きだから、古いものでも出会ってないものに出会いたいし、新しい音にもたくさん触れたい。

悲しいニュースを突きつけられても、きっと、私は好きでいるのだろう。

そんな自分でありたい。

音楽を聴くことを始め、今をしっかりと大事にしたい。

この日は、ランディ・ローズとポール・コゾフの命日で、ビリー・シーンの誕生日ということは、ここ数年、私のSNSでは記載していた。

今年もそのつもりだったし、例年に倣って彼らの写真をFacebookでシェアした。

ただ・・・。

朝に、チャック・ベリーの訃報が飛び込んできて、一気にタイムラインがチャック・ベリー一色になってしまった。

享年90。

今まで私が自分のSNSに記載した没年齢では、一番年齢が高い。

ロックの神様は、90歳まで健在だった。

彼が生きていたということは、ロックの歴史そのものは、半世紀は超えたもののまだ100年にも満たないのである。

そのうち30年以上は自分もこの中にいたのだと感慨深くなる前に、レジェンドの高年齢化も含め、聞き手も高年齢化に、ふと不安がよぎった。

昨年続いた訃報の連続は、気持ちが落ち込んだ。

その中には、まだ50代だったプリンスやピート・バーンズ、ジョージ・マイケルもいた。

年が明けてからは、ジョン・ウェットン。

中高校時代をともに過ごした音楽の創り手の訃報は、否が応でも自分の年齢とも向き合うことにもなった。

そして、ここに来てようやく気が付くのである。

私もいい加減に気が付くのが遅すぎる。

今まで何をやってきたんだろう。

過去のブログやSNSには、確かにこの言葉をよく並べていたし、それは間違いないと思う。

「彼らの遺した音楽は永遠に続く。名曲は残る」と。

ただ、肝心のプレイヤーが、もうそこにはいないのである。

フレディのいないQueenを見た。

個人的には「アリ」だと思う。

それはまだ、ブライアン・メイも、ロジャー・テイラーもいたから。

クリス・スクワイアのいないYESも来日した。

こちらは「ジョン・アンダーソンはいないけど・・・まぁ、ジョンも元気でやってるし」で、なんとなく「アリ」かな。

それはあくまでも「私個人の感覚」なので、異論はもちろんあると思う。

亡くなったメンバーの後を、実力者が補っていくのはよくあるし、そこからバンドを継続していくのもある。

でもそれは、「創始者がいるから。オリジナルがいるから」であって、どんどんメンバーが入れ替わって、とうとうそのメンバーの中に誰もオリジナルメンバーがいなくなってしまって、結局楽曲だけが「跡継ぎが演奏」ということになってしまう。

もし、The Beatlesが、4人の息子を介してその名を名乗ったら・・・。

確かに血は濃く、紛れもなく彼らの名前の冠に、一番近い存在になるだろう。

実際に、話題になったこともあったし。

まったくあり得ない話ではない。

でも、あの4人じゃないんだよ・・・。

・・・ちなみに、みんな息子がそっくりで笑ってしまう。

ロックってのは、楽曲の良さやプレイヤーの演奏力、カリスマ性など、様々なものが絡み合ってできた音楽なんだというのは個人的に思うことがあるが、そこには、「アーティストが生きた時代」というのも加味されていくのだろうし、時代背景も当然含まれるだろう。

ジャニス・ジョプリンとジミ・ヘンドリックスが亡くなった年に、私は生まれた。

当然、生きた彼らをこの目で見ていない。

動いている姿は、今でこそ残された動画をネットで見ることはできるが、その空気感までは伝わるものこそあれど、やはりその時代を生きていない自分を突きつけられる。

チャック・ベリーは90歳で亡くなった。

昨年見たリンゴ・スターは、めちゃ元気だったが、今年で77歳になる。

大好きなリッチー・ブラックモアも今年で72歳。

Deep Purpleのメンバーだって、もう70代。

大好きなIron Maidenも、すでに60代のアラカン世代。

彼らがどんなに元気でも、精力的に活動していても、終わるときが必ず来る。

それは聞き手である私自身も。

これからの10年、悲しい現実に向き合う時間が、確実に増える。

ロックを生み出した世代が、みんないなくなってしまう。

彼らはいなくなっても、楽曲は残る。

たしかにそうかもしれない。

でも、出会ったときには、もう誰もいない。

そんな状態で音楽を聴く世代も増えるだろう。

「Touch and Go」Emerson, Lake and Powell

この3人は、もうすでに誰も残っていない。

これから若い世代がロックを聴くうえで、なにを伝えられるだろう。

・・・いろいろと悲観的に考えてしまうことも増えてしまった。

でも、やっぱり好きだから、古いものでも出会ってないものに出会いたいし、新しい音にもたくさん触れたい。

悲しいニュースを突きつけられても、きっと、私は好きでいるのだろう。

そんな自分でありたい。

音楽を聴くことを始め、今をしっかりと大事にしたい。